| Titel: | Th. A. Edison's Regulirung der Stromstärke bei Dynamomaschinen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 116 |

| Download: | XML |

Th. A. Edison's Regulirung der Stromstärke bei

Dynamomaschinen.

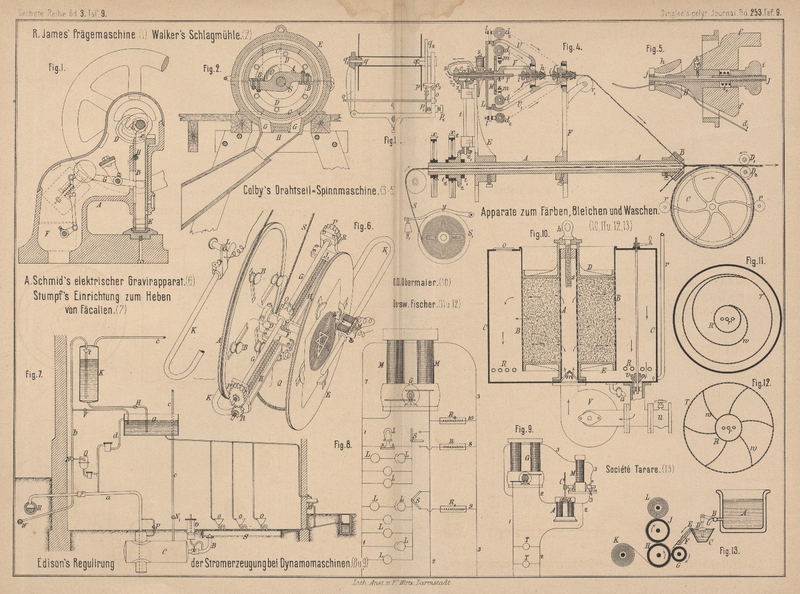

Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Edison's Regulirung der Stromstärke bei

Dynamomaschinen.

Auf die Regulirung des Vermögens magneto- oder dynamo-elektrischer Maschinen, Strom

zu erzeugen, beziehen sich zwei neue Anordnungen von Th. A.

Edison in Menlo-Park (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 24608 und 24609 vom 21. Juli

1881). Nach der ersteren wird ein Elektromotor M (Fig.

9 Taf. 9) von kleinem oder doch verhältniſsmäſsig viel geringerem

Widerstände als der eigentliche Stromerzeuger G in den

Stromkreis 3 der erregenden Magnete des letzeren

eingeschaltet. Auf der Achse des rotirenden Ankers des Elektromotors M sitzt eine Kupferscheibe C, welche zwischen den Polflächen a eines

Elektromagnetes A umläuft; letzterer ist in den

Stromkreis 3 des magnetischen Feldes und auch in den

nach den mit Strom zu speisenden Verbrauchstellen T

führenden Stromkreis 2 eingeschaltet und mit grobem

Draht umwunden, um wenig Widerstand zu bieten. Sind keine Verbrauchstellen

eingerückt, so wird ein äuſserer Stromkreis des Stromerzeugers G nur durch den Elektromotor M und den Magnet A gebildet; es geht nicht

viel Strom hindurch, der den Magnet A nur schwach

erregt, so daſs dieser der Drehung der Scheibe C,

welche die Kraftlinien zwischen den Polflächen a

durchschneidet, nur

geringen Widerstand bietet. Diese geringe Verzögerung gestattet dem Elektromotor M, sehr rasch zu laufen, wobei er in den Stromkreis des

magnetischen Feldes eine elektromotorische Gegenkraft gibt und den erregenden Strom

schwächt. Wird dagegen der Stomkreis 1-2, der

Verbrauchstellen, geschlossen, so daſs der äuſsere Stromkreis von G durch sie geht, so nimmt der Widerstand dieses

letzteren Stromkreises ab und eine gröſsere Elektricitätsmenge flieſst durch diesen,

was die Magnetisirung des Magnetes A verstärkt, so daſs

dieser der Drehung der Scheibe C vermehrten Widerstand

entgegenstetzt; der Elektromotor M läuft in Folge

dessen langsamer, die elektromotorische Gegenkraft im Stromkreise 3 nimmt ab und wird dadurch das magnetische Feld

gekräftigt, woraus nothwendig eine vermehrte Stromerzeugung erfolgt.

Nach dem zweiten Vorschlage verändert Edison die Stärke

des die Magnete M (Fig. 8 Taf.

9) eines Generators G erregenden Stromantheiles der

jeweilig von dem Generator geforderten Leistungsfähigkeit entsprechend bei der Ein-

bezieh. Ausschaltung von Verbrauchstellen in bezieh. aus dem Stromkreise des

Generators. Die Gruppen von parallel geschalteten Verbrauchstellen L sind einestheils direkt von dem einen Hauptleiter 1 abgezweigt, während sie mit dem anderen Hauptleiter

2 indirekt und zwar gruppenweise durch

entsprechende Einschalthebel S in Verbindung stehen.

Die erregenden Windungen der Magnete M sind einestheils

direkt mit dem Hauptleiter 1 durch eine Leitung 7 und anderentheils indirekt mit dem Hauptleiter 2 durch einen Leiter 3 mit

Abzweigungen 8 bis 10, in

denen Widerstände R, R1,

R2 sich befinden, verbunden. Wenn keine

Verbrauchstellen in Thätigkeit sind, geht ein Stromantheil durch den Zweigleiter 10 über 3 nach den

Magneten M, dessen Wirkung auf letztere jedoch nur

einen Verbrauchstrom entstehen läſst, welcher nicht ganz genügen würde, um eine

Gruppe Verbrauchstellen in Thätigkeit zu setzen. Wird nun durch Drehen des Hebels

S die erste Gruppe eingeschaltet, so wird

gleichzeitig der Zweig 8 mit dem Hauptleiter 2 verbunden und es kann nun ein weiterer, dem

Widerstände R entsprechender Stromantheil nach den

Magneten gehen. Durch diese vermehrte Verbindung wird der Gesammtwiderstand in der

Leitung nach den erregenden Magneten geringer und die durchgehende Stromstärke

deshalb gröſser.

Tafeln