| Titel: | Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 126 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u.

dgl.

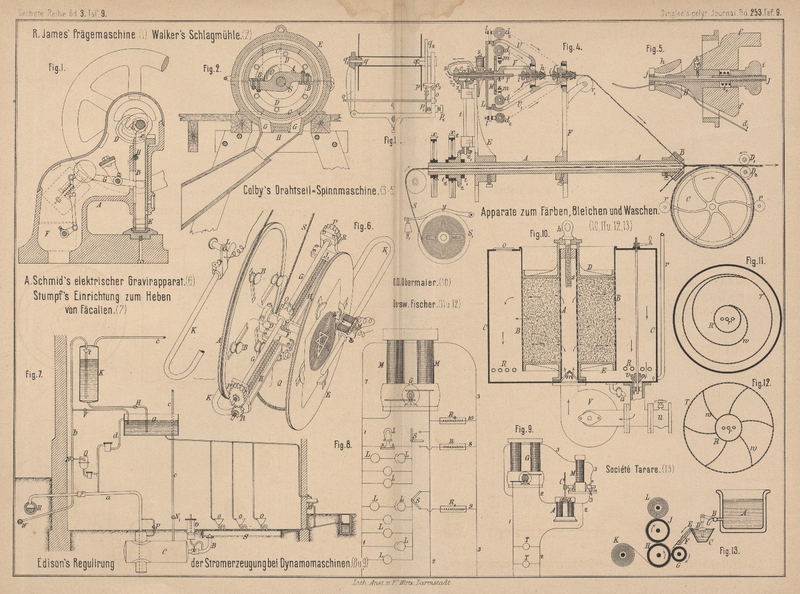

Patentklasse 8. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 9.

Ueber Neuerungen beim Färben, Bleichen u. dgl.

Wie bei dem Verfahren von Cerrutti-Sella (vgl. 1882 244 * 370), so sucht man auch neuerdings wieder Gewebe

und Gespinnstfasern beim Färben, Bleichen, Waschen einem kreisenden

Flüssigkeitsstrome auszusetzen; jedoch werden dabei die zu behandelnden Stoffe,

anstatt frei in dem Kessel liegend mit der Flüssigkeit übergössen zu werden, stark

zusammengedrückt und der Flüssigkeitsstrom hindurchgepreſst.

Die von Otto Obermaier in Lambrecht (* D. R. P. Nr.

23117 vom 6. December 1882) zu diesem Zwecke benutzte Schleudermaschine

Fig.

10 Taf. 9 besteht aus einem fein gelochten Siebcylinder B mit vollem Boden E, in

dessen Mitte ein kleinerer, mit gröſseren Löchern versehener Siebcylinder A steckt. Zwischen beide Siebcylinder kommt das zu

behandelnde Material, welches durch den Deckel D mit

Hilfe der Schraube s fest zusammengedrückt wird. Das

Verhältniſs der Durchmesser der beiden Siebcylinder A

und B zu einander, welches im Mittel 1 : 5 ist, hängt

von der Verschiedenheit der Sieblochungen der beiden Cylinder sowie von der Art der

zu behandelnden Stoffe und benutzten Flüssigkeiten ab. Durch den Deckel D ist das Ganze fest verbunden, kann in der Oese h aufgehängt und leicht fortgeschafft werden. Der

Siebcylinder B mit dem aufgenommenen Materiale wird

dann in ein cylindrisches Gefäſs C so eingesetzt, daſs

die untere Oeffnung des Cylinders A auf das Druckrohr

einer Flügelpumpe V zu stehen kommt, wobei der Kegel

m die richtige Stellung leicht erreichen läſst.

Durch einen mittels des Ventiles v verschlieſsbaren

Rohransatz steht das Gefaſs mit dem Saugrohre der Pumpe in Verbindung. Das Gefäſs

C ist noch mit einem Ablaſshahne a, einem Zuführungsrohre r

und einem Heizrohrsysteme R zum Erwärmen der

aufgenommenen Flüssigkeit versehen. Oeffnungen o in dem

ringförmigen Deckel ermöglichen jederzeit eine Untersuchung der Flüssigkeit.

Die Farbeflüssigkeit o. dgl. wird nun durch das Ventil u

der Flügelpumpe V zugeführt und von dieser in den

inneren Siebcylinder A gedrückt. Von dem Siebcylinder

A aus gelangt die Flüssigkeit durch dessen Löcher

zu den zusammengepreſsten Stoffen, durchdringt dieselben und tritt aus den Löchern

des äuſseren Siebcylinders B in das Gefäſs C aus. Wenn die Flüssigkeit hier die erforderliche Höhe

erreicht hat, wird das Ventil v geöffnet und

gleichzeitig das Ventil u geschlossen. Die Flüssigkeit

macht dann vermöge der Pumpe einen fortwährenden Kreislauf durch die zu behandelnden

Stoffe. Je fester nun die Stoffe zusammengepreſst sind, um so gröſseren Widerstand

bieten sie dem Durchgange der Flüssigkeit; um den letzteren überall gleichmäſsig zu

machen, wird bei dem Einbringen der Stoffe in den Siebcylinder B so verfahren, daſs man erst eine Schicht von etwa ⅔ der Höhe

desselben einfüllt, diese zusammendrückt, mit Hilfe des Apparates etwas näſst, dann

dieselbe noch mehr zusammenpreſst und nun mit weiteren Schichten ebenso verfährt bis

zur gänzlichen Füllung. Die Verschiedenheit der Sieblöcher der Cylinder A und B verhindert, daſs

sich beim Durchgange der Flüssigkeit Strahlen von den Löchern des ersteren nach den

Löchern des zweiten Cylinders bilden können und bewirkt daher eine vollkommene

Vertheilung der Flüssigkeit in den eingelegten Stoffen.

Obermaier will mit diesem Apparate ebenso wohl lose

Fasern, als Pelze, Filze, Bänder, Vorgespinnst, Gespinnste, Webeketten, Spulen,

Kötzer, sowie auch Gewebe behandeln und diese Stoffe damit waschen, (für das

Carbonisiren) säuren und entsäuren, bleichen, färben, beizen, spülen, entfetten,

leimen und schlichten, ein- und entölen, mit Appreturmasse tränken und trocknen. Für

die auf einander folgenden Behandlungen, wie beispielsweise bei roher Wolle das

Waschen, Carbonisiren, Färben, Trocknen u. dgl., bleiben die Stoffe in dem einmal

zusammengepreſsten Zustande und wird nur der Siebcylinder nach einander in

verschiedene passend in einem Kreise angeordnete Gefäſse C mit Hilfe eines Krahnes gesetzt. Die bleibende Lage verhindert das

Einzelhaar an jeder Bewegung und beseitigt so die Hauptursache zur Verfilzung. Beim

Trocknen tritt an Stelle der Flügelpumpe ein Gebläse, welches warme Luft durch die

Stoffe preſst. Gewebe, Webketten u. dgl. werden aufgewickelt (vgl. die

Centrifugalwaschmaschine von Sarfert und Vollert 1882 245 * 354) und

bei Stoffen in Wickel- oder Knäuelform sorgt man für eine Ausfüllung der

entstehenden Zwischenräume mit losem Materiale oder Strähnen. Gewebe, bei denen

durch Kniffung und Kochen ein bestimmtes Aussehen erzielt werden soll, wie bei Astrachan, Pelzimitation u. dgl., können ebenfalls in

dem Apparate behandelt werden. Bei Stoffen, welche durch die Berührung mit den

Metallwandungen schlechte Stellen erhalten, werden diese Wandungen mit Geweben

überzogen.

Der Apparat ist in einer Fabrik im Unterelsaſs zum Färben von Kammzug, wofür er sich

besonders eignen dürfte, in Verwendung gekommen; doch fehlen über den Erfolg noch

genauere Resultate.

In einem Zusatzpatente (* D. R. P. Nr. 25343 vom 11. Juli 1883) hat Obermaier zwei Siebcylinder B in einem Gefäſse C angeordnet und stehen

die beiden inneren Siebcylinder derselben mit dem Saug- bezieh. Druckrohre der

Flügelpumpe in Verbindung. Es wird also die Flüssigkeit durch die zu behandelnden

Stoffe in dem einen Cylinder von auſsen nach innen gesaugt und in dem anderen

Cylinder von innen nach auſsen gedrückt.

Ferner erwähnt O. Obermaier, daſs der Siebcylinder B auch als Schleudertrommel eingerichtet werden könnte

und es ist wirklich in einer einfachen Centrifuge die ganz gleiche Behandlung wie

bei dem Obermaier'schen Apparate zu erzielen. Durch die

Centrifugalkraft werden die in die Trommel eingegebenen Stoffe fest an der Siebwandung der Trommel

zusammengedrückt und die in die Trommel laufenden Flüssigkeiten kräftig und überall

gleichmäſsig durch dieselben gepreſst. Wird die Flüssigkeit dann in dem die

Siebtrommel umgebenden Mantel aufgefangen, durch eine Pumpe hochgehoben und wieder

in die Trommel geleitet, so ist auch hier ein vollkommener Kreislauf

hergestellt.

Um bei so benutzten Schleudermaschinen zu verhindern, daſs die Flüssigkeit die

eingelegten Stoffe zu schnell durchdringe, hat Osw.

Fischer in Göppersdorf (* D. R. P. Nr. 22674 vom 31. Oktober 1882) die

Siebtrommel mit einer besonderen Einrichtung versehen. Wie Fig. 11 und

12 Taf. 9 zeigt, hat die Siebtrommel T in

der Mitte einen Siebcylinder R, der entweder in einer

Spirale w zum Trommelmantel ausläuft (Fig. 11),

oder von dem aus mehrere gebogene Siebwände w nach dem

Trommelmantel ausgehen und dadurch den Fassungsraum der Trommel in mehrere Räume

theilen. Durch die Rohre r kann die Flüssigkeit

zutreten. Die Einrichtung ist nur für das Behandeln von Stoffen mit

Bleichflüssigkeit berechnet, indem durch die Zwischenwände die Flüssigkeit länger in

den Stoffen bleibt; doch dürfte sie auch für andere Zwecke Benutzung finden können.

Die Beschickung der Trommel ist allerdings dann wegen der leicht möglichen

Ungleichheit mit besonderer Aufmerksamkeit vorzunehmen.

Die Einrichtung an Schleudermaschinen zur verlustfreien Ausnutzung der Farbflüssigkeiten von C. A. Moritz

Schulze in Crimmitschau (* D. R. P. Nr. 24433 vom 11. März 1883) bezieht

sich nur auf solche mit Betrieb oberhalb der Siebtrommel, indem durch einen am Boden

der Siebtrommel auſsen angebogenen Rand die Flüssigkeit durch die dadurch

entstehende, mit Luft gefüllte Glocke verhindert wird, zu dem Fuſslager zu gelangen,

sich mit dem Oele desselben zu verunreinigen und dadurch unbrauchbar zu werden.

Bei der gewöhnlichen Behandlung eines Gewebes beim Färben, wo dasselbe durch das

Farbebad gezogen wird, wird das letztere nach und nach an Farbstoff ärmer und die

Färbung an beiden Enden des Gewebes ist keine gleichmäſsige. Wird das Gewebe auf

einmal in das Bad getaucht, so entstehen durch die sich bildenden Falten ebenfalls

ungleich gefärbte Stellen. Ein Verfahren, welches diese Uebelstände vermeidet, ist

von der Société anonyme des teintures et apprêts de

Tarare (Oesterreichisches Patent vom 20. November 1883) angegeben. Dasselbe

gibt jeder Stelle des Gewebes die gleiche bestimmte Menge Farbflüssigkeit. In dem

behufs des Erwärmens doppelwandigen Behälter A (Fig.

13 Taf. 9) befindet sich die Farbflüssigkeit und gelangt durch einen Hahn

B in den Trog C. In

diesem wird die Flüssigkeit immer in gleicher Höhe erhalten durch einen Schwimmer

D, welcher den Zufluſshahn B regulirt. Die Farbflüssigkeit läuft dann über das schräge Brett F zu den Walzen G und H, wobei ein in den Trog tauchender und bis zu den

Walzen reichender

Zeugstreifen E die gleichmäſsige Führung vermittelt.

Das von K sich abwickelnde Gewebe geht über die Walze

H, erhält hier bei der Walze G die Farbflüssigkeit und wird auf der darüber

liegenden Walze J wieder zu einem Wickel L gebildet. Die Walzen H

und J sind hohl und können mit Dampf geheizt werden.

Durch die Aenderung der Geschwindigkeit des Gewebes und des Zuflusses der

Farbflüssigkeit kann jede Abstufung der Farbe erreicht werden.

Der Apparat gestattet auch, wenn in der Breite mehrere Gefäſse A angeordnet werden, ein streifenweises Färben und bei

Regulirung des Farbezuflusses nach einem bestimmten Gesetze eine Abstufung der Farbe

nach der Längenrichtung des Gewebes.

Fig. 1., Bd. 253, S. 129

Um die beim Färben, Bleichen u. dgl. von Bändern oder

Gespinnsten aus Wolle durch einfaches Einlegen oder Einhängen in die

Farbekufe hervorgerufenen Uebelstände der Verfilzung der einzelnen Fasern, der

Verschlingung und ungleichmäſsigen Färbung zu umgehen, will Eugen Rümmelin in Erstein (* D. R. P. Nr. 27149 vom 23. September 1883)

diese Stoffe in einem gespannten und die allseitige Einwirkung der Flüssigkeit

fördernden Zustande den betreffenden Behandlungen aussetzen. Zu diesem Zwecke werden

die Bänder oder Gespinnste mit Spannung auf einfache Rahmen H oder Haspel L (vgl. Textfigur 1) oder mehrfachen Haspel D, wie in Fig. 2

skizzirt, gewickelt und die bewickelten Rahmen oder Haspel in die Farbkufe K gestellt, wobei die Haspel ebenso wohl stehend wie

bei M (Fig. 1), oder

liegend, wie bei L, angeordnet werden können.

Fig. 2., Bd. 253, S. 129

Durch ein von Zeit zu Zeit erfolgendes leichtes Drehen der

bewickelten Haspel in der Farbkufe werden alle Theile der zu färbenden Stoffe in alle

Schichten der Flüssigkeit gebracht und somit eine gleiche Durchfärbung erzielt.

Dieses Verfahren, welches dieselben Ziele wie das Obermaier sehe Verfahren zu erreichen sucht, scheint vor Allem zum Färben

von Kammzug berechnet zu sein und dürfte sich zu diesem

Zwecke an Stelle der bisherigen Behandlung, da die Einrichtungen dazu leicht zu

treffen sind, empfehlen.

Tafeln