| Titel: | Ueber Neuerungen an Schiffskesseln. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 137 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Schiffskesseln.

Patentklasse 13. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 11 und 17.

Ueber Neuerungen an Schiffskesseln.

Die vorliegenden neueren Constructionen von Schiffskesseln, welche im Folgenden

zusammengestellt sind, rühren, abgesehen von einigen französischen, belgischen und

russischen Kesseln, sämmtlich von englischen Schiffsbauern her. Die meisten sind für

kleinere Dampfboote bestimmt. Fast alle zeigen eine

cylindrische Grundform mit 1, 2 oder 3 Flammrohren und rückkehrenden engen

Heizröhren. Die alten eckigen Kastenformen scheinen ganz verlassen zu sein. Für die

Angaben der Hauptmaſse u.s.w. sind zur Abkürzung folgende Bezeichnungen gewählt: D äuſserer Durchmesser des Kessels, L äuſsere Länge desselben (ohne Rauchkammer), d innerer Durchmesser der Flammrohre, R Rostfläche, H

Heizfläche, S Betriebsspannung in k für 1qc, P Anzahl der

Pferdestärken, für welche der Kessel bestimmt ist.

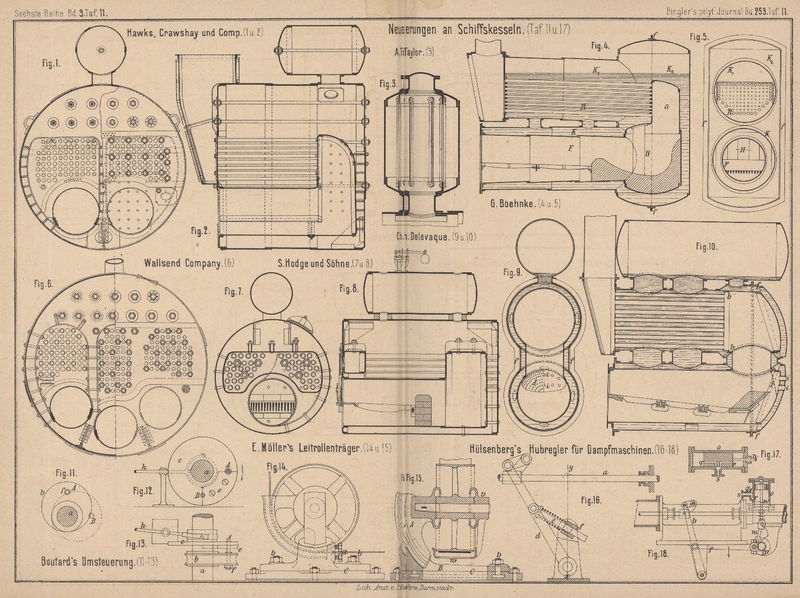

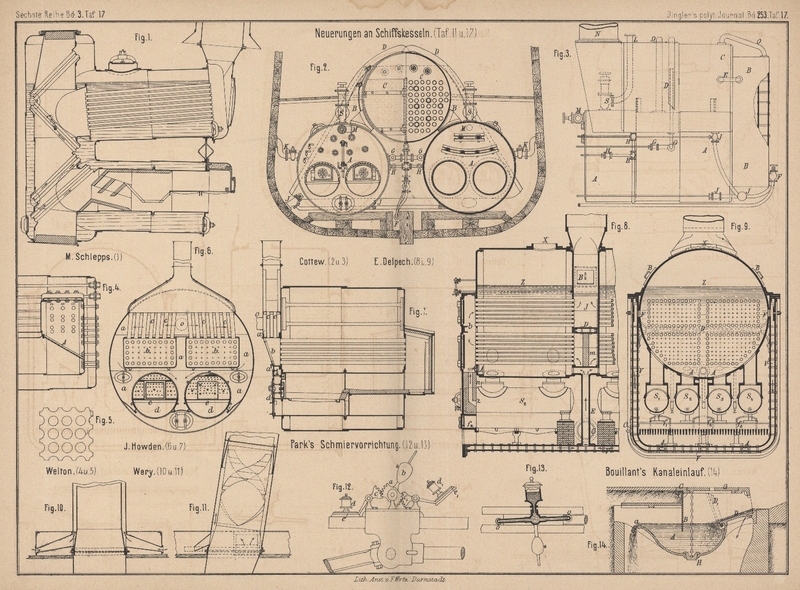

Eine jetzt vielfach für kleinere Kessel gebräuchliche

Form zeigt der in Fig. 1 und

2 Taf. 11 nach Engineering, 1883 Bd. 35 S.

247 dargestellte, für einen Dampfbagger bestimmte

Kessel von Hawks, Crawshay und Comp. in

Gateshead-on-Tyne. Bei demselben ist: D = 3m,58, L = 3m,2, d=1m,02, R = 3qm,7, H = 107qm, H : R = 29, S = 5,6 k/qc und P = 300e. An jedes

der beiden Flammrohre schlieſst sich hinten eine nach oben sich seitwärts

erweiternde Feuerkammer, deren vordere, hintere und innere Seitenwand eben sind,

während die äuſsere Seitenwand concentrisch zum Kessel ist. Der Boden wird von der

Verlängerung des Flammrohres, die Decke von der oben in einem Viertelkreise

umgebogenen, aus einer Platte bestehenden Rückwand

gebildet. 158 Heizröhren von 89mm äuſserem

Durchmesser verbinden die Feuerkammern mit dem Rauchfange. Zur Verankerung des

Kessels dienen zunächst die Heizröhren, indem in lothrechter und wagerechter

Richtung jede dritte Röhre 9mm,5 Wandstärke hat,

beiderseits in die Rohrplatten eingeschraubt und vorn noch mit einer

Sicherungsmutter versehen ist. Die übrigen Röhren haben nur 4mm,2 Wanddicke und sind beiderseits eingerollt.

Ferner gehen durch den Dampfraum zwei Reihen Ankerbolzen von 53mm Durchmesser, deren äuſsere Muttern sich gegen

aufgenietete Scheiben legen. Drei gleiche Bolzen sind zwischen den Flammrohren und

den Heizröhren durchgezogen. Endlich sind die Hinter- und Seitenwände der

Feuerkammern mit den Kesselwänden bezieh. mit einander durch eingeschraubte

Stehbolzen verbunden. Der Dom bildet einen liegenden Cylinder, welcher mit einem

kurzen engen Stutzen auf den Kessel aufgenietet ist. Da die beiden Böden desselben

gewölbt sind, dürfte der centrale Ankerbolzen kaum nöthig sein. An allen Kanten ist

die Verbindung durch Umbördelung hergestellt, Winkeleisen überall vermieden. Die

Deckel der Mannlöcher und Reinigungsöffnungen sind von Schmiedeisen. Die beiden Thüren am Rauchfange,

welche die Röhren zugänglich machen, sind auſsen und innen, der übrige Rauchfang

auſsen mit Blechen zum Schütze gegen Wärmestrahlung versehen. Auch vor den Köpfen

der Ankerbolzen ist ein Schutzblech angebracht.

Ein von P. Brouhon in Lüttich (Belgien) für den Dampfer

Maria Hendrika gebauter Kessel, welcher 1883 in

Amsterdam ausgestellt war und in Uhland's

Maschinen-Constructeur, 1884 S. 81 dargestellt ist, unterscheidet sich von

dem vorigen auſser in der Gröſse nur durch einige unbedeutende Abweichungen. So ist

z.B. der Dom in der sonst üblichen Weise über einer durch aufgenieteten Ring

versteiften Oeffnung auf den Kessel aufgenietet. Die Zahl der Heizröhren ist hier

nur 52. Ferner ist D = 2m,25, L = 2m, d = 0m,75. In Textfig. 1 bis 4 ist das hintere bezieh. das vordere, etwas

aufgetriebene Ende eines Ankerrohres, der Kopf eines Ankerbolzens und der

Querschnitt des Mannlochdeckels im Dorne dargestellt, welcher, wie ersichtlich,

durch einen ringsum laufenden Wulst versteift ist.

Fig. 1., Bd. 253, S. 138

Fig. 2., Bd. 253, S. 138

Fig. 3., Bd. 253, S. 138

Fig. 4., Bd. 253, S. 138

In Fig.

6 Taf. 11 ist nach Engineering, 1884 Bd. 37

S. 188 der Querschnitt eines mit 3 Flammrohren versehenen Kessels, welcher für den

Dampfer Isle of Dursey von der Wallsend Slipway and Engineering Company in Wallsend-on-Tyne gebaut ist,

abgebildet. Abweichend von dem in Fig. 1 und

2 Taf. 11 gezeigten Kessel ist hier nur die obere Begrenzung der

Feuerkammern, welche im Querschnitte Fig. 6

halbcylindrisch, im Längsschnitte aber wie bei S. Hodge

(vgl. Fig. 8 Taf. 11) u.a. rechteckig erscheint. Zur Verstärkung der Decken für

die beiden äuſseren Feuerkammern sind dieselben an je zwei Barren, wie sie sonst für

ebene Feuerbüchsdecken gebräuchlich sind, aufgehängt. Es ist hier die Anzahl der

Röhren 202, Gesammtquerschnitt derselben 0qm,84,

ferner D = 3m,72, L = 3m,25, d = 0m,85, R = 3qm,90, H = 153qm, H : R = 39,2, S = 10,5 k/qc.

Die gleiche Construction wie der letztgenannte hat ein von A.

Taylor in Newcastle für den Dampfer Claremont

gebauter, gleichfalls mit 3 Flammröhren versehener Kessel, welcher im Engineer, 1883 Bd. 56 S. 50 abgebildet ist. Der einzige Unterschied liegt

im Dorne, der hier, wie aus Fig. 3 Taf.

11 ersichtlich, als stehender Cylinder ausgeführt, jedoch ebenfalls mittels eines

engen Stutzens an den Kessel angeschlossen ist. Auffallend ist an demselben die

jedenfalls mehr als nöthig starke Verankerung. Für den Kessel ist D = 3m,56, L = 3m,09, d = 0m,85, S = 10,5 k/qc, Anzahl der Heizröhren 176.

Fox'sche Wellrohre werden vielfach bei Schiffskesseln

angewendet. Die Leeds Forge Company in Leeds stellt

dieselben jetzt aus einer besonderen Sorte weichen Stahles her. Auf der Naval and Submarine Exhibition in London im J. 1882

hatte die genannte Firma den in Textfigur 5 nach Engineering, 1882 Bd. 33 S. 366 abgebildeten Kessel

ausgestellt, welcher auſser dem Wellrohre noch die besondere Eigenthümlichkeit

zeigt, daſs der Mantel aus zwei Hälften besteht, welche durch einen Ring von

U-förmigem Querschnitte, „Hepburn's sogen. Expansionsring“, mit einander verbunden

sind.

Fig. 5., Bd. 253, S. 139

S. Hodge und Söhne in Millwall hatten 1883 auf der Engineering and Metal-Trades-Exhibition in London den

in Fig. 7 und 8 Taf. 11

nach Engineering, 1883 Bd. 36 S. 4 abgebildeten Kessel

ausgestellt. Derselbe hat nur ein Flammrohr. Von der sich daran schlieſsenden

Feuerkammer führt die eine Gruppe der Heizröhren in eine vorn in den Kessel

eingebaute zweite Kammer und von dieser die zweite Gruppe durch den ganzen Kessel

hindurch nach der hinten angebrachten Rauchkammer. Auch für gröſsere Kessel mit zwei

Flammrohren, die dann hinten eine gemeinschaftliche Feuerkammer erhalten, benutzen

Hodge und Söhne die gleiche Anordnung. Der

Dampfsammler ist verhältniſsmäſsig lang und durch zwei Stutzen mit dem Kessel

verbunden. Es ist D = 1m,45, L = 2m,06, d = 0m,61.

Einen ganz kleinen Kessel (D = 0m,91, L = 0m,86, R = 0qm,42, H = 7qm,25, H : R = 17,3,

S = 10k,5) von

F. J. Burrell und Söhne in Thetford zeigen nach Engineering, 1884 Bd. 37 S. 312 die Textfiguren 6 und 7.

Derselbe ist nicht ganz cylindrisch, sondern unten mit einer halbcylindrischen

Feuerbüchse durch einen kräftigen Ring verbunden, ähnlich wie bei den

Locomotivfeuerbüchsen. Diese Construction ermöglicht, oberhalb der Feuerbüchse auch

bei einem so kleinen Kessel noch eine groſse Zahl rückkehrender Heizröhren

anzubringen. Die Feuerkammer, mit der Feuerbüchse durch fünf eingeschraubte

Rohrstutzen verbunden, ist hinten angehängt und mit einer Thür verschlossen. Die

Röhren sind mithin an beiden Enden zugänglich; eine undicht gewordene Röhre kann

leicht beiderseits verstopft werden u.s.w. Auſser den Röhren dienen zur Verankerung

nur drei durch den Dampfraum gehende Bolzen. Der die Feuerbüchse unten mit dem

Mantel verbindende Ring ist vorn um die Feuerthür herumgebogen. Behufs Erzielung

einer guten Verbrennung wird vom Aschenfalle durch zwei Knieröhren Luft in die

hintere Feuerkammer eingeführt. Die 59 Heizröhren sind von Messing und haben 38mm Durchmesser. Eine schwache Stelle hat der

Kessel in der Decke; dieselbe ist auf einer groſsen Fläche mit Löchern versehen,

über welchen ein als Dampfsammler dienender sattelförmiger Körper aufgenietet ist.

Da das Blech hier auf beiden Seiten dem gleichen Drucke ausgesetzt ist, bietet es

dem Zuge in der Querrichtung, welcher das Blech gerade zu strecken sucht, nur einen

geringen Widerstand. Der Kessel ist übrigens mit Wasserdruck auf 21k geprüft, seit 2 Jahren im Betriebe und soll sich

gut bewähren.

Fig. 6., Bd. 253, S. 140

Fig. 7., Bd. 253, S. 140

Die groſsen Durchmesser suchten manche Constructeure dadurch zu vermeiden, daſs sie

den Kessel in mehrere Cylinder zerlegten. So zeigen z.B. Fig. 4 und

5 Taf. 11 einen Kessel von G. K. Boehnke in

Samara, Ruſsland (* D. R. P. Nr. 24859 vom 17. April 1883), welcher aus einem

unteren, das Flammrohr F aufnehmenden Cylinder K, einem oberen, die Heizröhren R enthaltenden Cylinder K1 und einem stehenden, K und K1

verbindenden Cylinder K2 zusammengesetzt ist. Letzterer enthält eine unten gleichfalls

cylindrische, oben halbcylindrische Feuerkammer G, in

welcher zur Vergröſserung der Heizfläche wie zur Versteifung zwei stehende

Wasserrohren H eingebaut sind. K und K1

stehen auſserdem durch zwei Rohrstutzen mit einander in Verbindung. Um eine bequeme

Reinigung zu ermöglichen, ist der Kessel so eingerichtet, daſs der ganze Innenkörper

FGR herausgezogen werden kann. Zu diesem

Zwecke ist der Kessel K2 in der lothrechten Mittelebene getheilt und sind beide Hälften mittels

ringsum laufender Flanschen f mit einander verschraubt,

so daſs die hintere

Hälfte abgenommen werden kann. Ferner sind die Heizröhren vorn in eine besondere, an

die Kesselstirnwand angeschraubte Rohrplatte eingesetzt und endlich ist auch das

Flammrohr an die Stirnplatte mittels eines Winkelringes angeschraubt. Nach

Herausnahme des Innenkörpers sind alle Theile bequem zugänglich. Besondere Anker

sind nicht vorhanden und erscheinen auch bei dieser Construction nicht nothwendig.

Der Kessel ist hauptsächlich für Erdöl-Feuerung bestimmt und daher in dem besonders

von der Stichflamme getroffenen Theile ausgemauert.

Aehnlich dem vorigen ist der in Fig. 9 und

10 Taf. 11 abgebildete Kessel von Ch.

Delevaque in Paris (Erl. * D. R. P. Nr. 4004 vom 16. Februar 1878); doch

ist hier noch ein besonderer groſser Dampfsammler aufgesetzt. Die Verbindung der

Räume am hinteren Ende ist dadurch hergestellt, daſs die Cylinder nach hinten

verlängert und mittels in einander steckender Stutzen mit einander vernietet sind.

Die Enden sind schräg abgeschnitten und durch gewölbte Böden geschlossen. Die

hintere Kesselwandung ist hier gleichfalls mittels einer Flansche f angeschraubt und nach dessen Abnahme kann auch das

Flammrohr sammt der hinteren Feuerkammer, welche bei b

verschraubt ist, herausgezogen werden, während die Heizröhren in dem Kessel bleiben.

Bei i sind Messingröhren eingesetzt behufs Einführung

von Luft hinter der Feuerbrücke. Durch ein davor angebrachtes Sieb j soll dieselbe fein zertheilt werden.

(Schluſs folgt.)