| Titel: | H. A. Hülsenberg's Hubbegrenzung und Kraftausgleichung für direkt wirkende Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 142 |

| Download: | XML |

H. A. Hülsenberg's Hubbegrenzung und Kraftausgleichung

für direkt wirkende Dampfmaschinen.

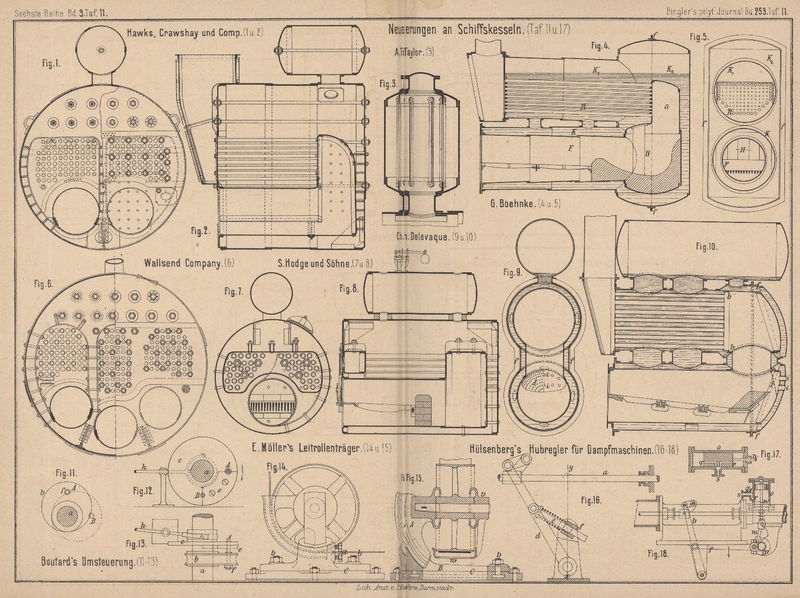

Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Hülsenberg's Hubbegrenzung für Dampfmaschinen.

Um bei direkt wirkenden Dampfmaschinen ohne Schwungrad, z.B. für Pumpen, eine sichere Begrenzung des Hubes zu erzielen,

kuppelt H. A. Hülsenberg in Freiberg i. S. (* D. R. P.

Kl. 47 Nr. 25970 vom 14. August 1883) die Kolbenstange mit einem Hebel b (Fig. 18

Taf. 11), dessen Ausschlag dadurch begrenzt wird, daſs er mittels der Schubstange

f an die Kurbel w an

gelenkt ist. Um letztere indeſs über die todten Punkte wegzubringen, werden entweder

Spiralfedern benutzt, welche bei Annäherung an den Todtpunkt gespannt werden und

dann die Kurbel mittels einer unter entsprechendem Winkel gegen f angreifenden Schubstange weiter bewegen, oder aber es

wird die in der Fig. 17 und

18 angegebene Einrichtung angewendet. Auf derselben Achse mit w ist eine zweite Kurbel mit etwa 25 bis 45° Nacheilung

angebracht, durch welche unter Vermittelung der Pleuelstange m und der Kolbenstange n der im Cylinder o verschiebbare Kolben Bewegung erhält. Wenn letzterer

in der Mitte steht, so tritt der durch das Rohr s

herzugeleitete Dampf durch die beiden Wege q und r über und unter den Kolben, welcher demnach von beiden

Seiten denselben Druck empfängt. Wird aber der Kolben aus dieser Mittelstellung

heraus, z.B. nach oben hin, bewegt, so wird der über demselben abgesperrte Dampf

zusammengepreſst und kann die Kurbel w über den todten

Punkt wegbringen, da bei

dieser Stellung die hintere, durch den Kolben beeinfluſste Kurbel ihre Todtpunktlage

schon überschritten hat. Wird die in Fig. 17

verdeutlichte Anordnung des Hilfscylinders o

angewendet, so tritt zugleich mit der Verdichtung des Dampfes auf einer Seite des

Kolbens eine Verdünnung desselben auf der anderen Seite ein, welche verstärkend

wirkt. Selbstverständlich kann bei beiden Anordnungen kein Dampfverbrauch

stattfinden und kann an Stelle des Dampfes auch Preſsluft, ja bei genügender Gröſse

des Cylinders o Luft von atmosphärischer Spannung

verwendet werden.

Um bei Expansionsmaschinen (Dampf-, Luft- oder Gasmaschinen) ohne Schwungrad eine

gewisse Ausgleichung der während der ersten und zweiten

Hälfte des Kolbenweges geleisteten Arbeiten zu bewirken, benutzt Hülsenberg (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 26098 vom 14. August

1883) eine entsprechend starke Spiralfeder, welche während der ersten Hälfte des

Kolbenweges angespannt wird und die überschüssig entwickelte Arbeit in sich

aufnimmt, um sie während der zweiten Hälfte des Hubes an den Kolben zurückzugeben.

Die prinzipielle Anordnung eines solchen Kraftausgleichers ist aus Fig. 16

Taf. 11 zu ersehen. Auch hier ist die Kolbenstange a an

einen Hebel d gekuppelt, mit welchen eine Stange e durch ein Gelenk verbunden ist. Diese Stange

verschiebt sich in der am Maschinengestelle drehbar gelagerten Büchse f, wobei eine Spiralfeder dieselbe stets nach auſsen

drückt und so den Hebel d aus seiner Mittelstellung xy nach links oder rechts hinüber zu bewegen

sucht. Wenn daher die Kolbenstange a und der Hebel d aus der in der Fig. 16

gezeichneten Lage nach rechts hinüber gehen, so wird die Feder gespannt, bis der

Hebel d die Mittellage xy überschritten hat, wo dann bei der Weiterbewegung die Feder sich

ausdehnt und die Expansionsarbeit auf den Kolben unterstützt. Selbstverständlich

kann anstatt der Spiralfeder jeder andere federnde Körper benutzt werden, so z.B.

eine in einem Cylinder eingeschlossene Luftmenge, welche Anordnung für gröſsere

Kräfte der vorstehend beschriebenen vorzuziehen sein dürfte. Ebenso kann der Druck

des treibenden Dampfes oder der gepreſsten Luft auf einen Kolben den Druck der Feder

ersetzen.Dieser Gedanke ist in ganz ähnlicher Weise bei Maschinen mit Drehbewegung

schon von Macgeorge und Rigg (vgl. 1870 195 * 490) zur

Ueberwindung des Todtpunktes und zur Kraftausgleichung zur Ausführung

gebracht worden.

In der erwähnten Patentschrift sind verschiedene derartige Anordnungen mitgetheilt,

welche jedoch im Prinzipe stets auf die erklärte Einrichtung; zurückkommen.

Tafeln