| Titel: | Deutsche Industrie während des letzten Jahrzehnts. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 177 |

| Download: | XML |

Deutsche Industrie während des letzten

Jahrzehnts.

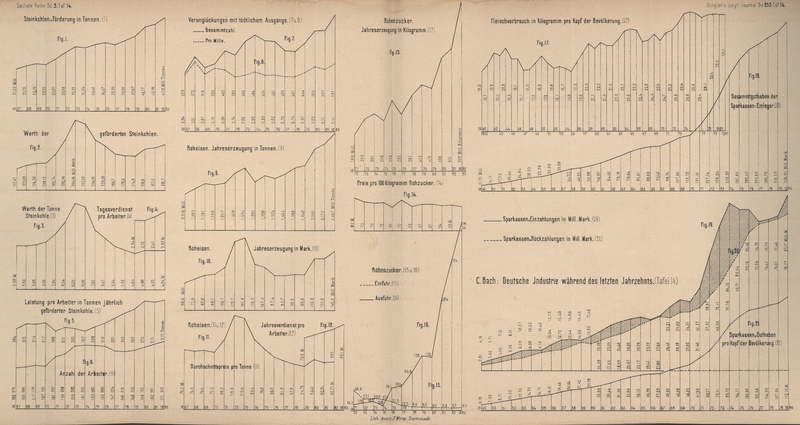

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Bach, Deutsche Industrie während des letzten

Jahrzehnts.

Ein über diesen Gegenstand am 6. März 1884 von Prof. C.

Bach in Stuttgart am Polytechnikum gehaltener Festvortrag

(Königsgeburtstag) brachte Darstellungen, welche auch für weitere Kreise von

Interesse sein dürften. Der Redner hatte sich die Aufgabe gestellt, darzuthun, daſs

die Fortschritte, welche die deutsche Industrie seit dem Hereinbrechen der

wirthschaftlichen Krisis gemacht hat, zu einem groſsen Theile den eigenen

Anstrengungen der industriellen Kreise zu danken sind, unter gleichzeitiger

Hervorhebung der bedeutenden Unterstützung, welche die neue Wirthschaftspolitik,

neue Einrichtungen, wie z.B. das Patentgesetz, die durch die Leistungen der Armee

und durch die Reichsregierung geschaffene Sicherheit der politischen Verhältnisse,

die Fürsorge der einzelnen Landesregierungen u. dgl. gewährten und noch gewähren. In

Verfolgung dieses Zweckes wurden mehrere Industriezweige herausgegriffen und

graphische Darstellungen benutzt, die zu einem Theile auf Taf. 14 wiedergegeben

sind.

Kohlenbergbau. Die Ordinaten des Linienzuges

Fig. 1 stellen dar die Tonnen Steinkohlen,

welche jährlich in den preussischen Kohlenbergwerken

gefördert worden sind, beginnend mit dem J. 1867 und endigend 1882. Im Allgemeinen

zeigt die Curve eine fortgesetzte Zunahme der Production: 21 Millionen auf 47

Millionen Tonnen. (Letztere Zahl ist ungefähr 90 Mal so groſs als der jährliche

Kohlen verbrauch Württembergs.) In der Masse der Förderung läſst sich hiernach der

groſse Einfluſs der wirthschaftlichen Krisis nicht erkennen.

Wesentlich anders verhält sich der Linienzug Fig. 2,

welcher die Verkaufswerthe der gesammten Jahresförderung angibt. Hier markirt sich

deutlich die im J. 1871 beginnende rapide Preissteigerung. Aber schon nach 1873

sinkt der Preis und zwar bis 1879, um dann wieder stetig zu steigen.

Die Curve Fig. 3,

welche die Veränderlichkeit des Tonnenpreises der Steinkohle darstellt, bringt

dieselbe Erscheinung zum Ausdrucke, welche der Linienzug Fig. 2

erkennen lieſs. Weiter findet sich, daſs der Preis für die Tonne seit 3 Jahren

ziemlich constant geblieben und zwar um ein Erkleckliches niedriger ist als zu Ende

der 60 er Jahre.

Die Curve Fig. 4

zeigt, daſs der Verdienst der Arbeiter (Durchschnittslohn für 8 stündige Schicht)

trotz des gleichbleibenden Verkaufspreises seit 1881 gestiegen ist. Woher dies

kommt, spricht der Linienzug Fig. 5 aus:

Die Leistung des Arbeiters in Tonnen geförderter Kohle hat sich bedeutend gehoben.

Während sie in den J. 1868 bis 1870 durchschnittlich 216t jährlich betrug, sank sie während des Zeitraumes 1871 bis 1874 auf durchschnittlich

205t herab.Es liegt nahe, dieses Zurückgehen der Leistung einem Erschlaffen der Arbeiter

zuzuschreiben. Dem gegenüber ist darauf hinzuweisen, daſs nach 1870 die

Arbeiterzahl rasch vergröſsert wurde. Unter den Neueingestellten werden sich

Viele befunden haben, welche Lehrlinge waren. Von 1874 an ist

dieselbe gestiegen bis auf 275t, also fast um ein

Drittel der früheren Leistung. Dieses Mehr im Vereine mit der fortgesetzten Zunahme

der Förderung (Fig. 1) und

der Zunahme der Arbeiterzahl (Fig. 6) legt

Zeugniſs ab von der Energie, mit welcher die Techniker des Bergbaues, unterstützt

durch die Maschinentechnik, an der Hebung des Kohlenbergbaues im letzten Jahrzehnte

gearbeitet haben.

Trotzdem bleibt noch Manches zu thun. Namentlich gilt dies gegenüber den zahlreichen

Unfällen, welche sich im Steinkohlenbergbaue ereignen. Der Linienzug Fig. 7 zeigt

das Wachsen der Verunglückungen mit tödtlichem Ausgange und Fig. 8,

welche die Anzahl der tödtlich Verunglückten auf 1000 Arbeiter, also pro Mille

darstellt, läſst erkennen, mit welcher Beharrlichkeit der Tod seine Opfer fordert.

Es schwankt die Anzahl der tödtlich Verletzten während der 16 Jahre, für welche die

Darstellung gilt, um 3 pro Mille auf und nieder. Summirt man die bei Ausübung ihres

Berufes getödteten Kohlenbergleute während der genannten Zeit, so ergibt sich die

Zahl 6796, d.h. die Beschaffung der Steinkohlen allein kostete im preuſsischen

Staate in den J. 1867 bis 1882 gegen 6800 gewaltsam vernichtete Menschenleben, also

bedeutend mehr als das Doppelte des Verlustes, welchen die deutschen Armeen in der

Schlacht bei Sedan an Todten, tödtlich Verwundeten und Vermiſsten erlitten. Dazu

kommt dann noch die weit gröſsere Zahl derjenigen, welche durch die Unfälle zwar

nicht getödtet wurden, aber solche Verletzungen erfuhren, daſs sie dauernd oder

vorübergehend erwerbsunfähig wurden. Die Anzahl derselben beträgt etwa vier Mal

mehr, wobei solche Verletzte, welche weniger als einen Monat erwerbsunfähig wurden,

nicht mitgerechnet sind. Nicht bloſs die Verteidigung des Vaterlandes, die

Aufrechterhaltung der nationalen Selbstständigkeit fordert Menschenleben; auch die

Schaffung und Aufrechterhaltung des nationalen Wohlstandes, die blühende Industrie

verlangt solche in ganz bedeutender Anzahl. Der Vortragende gedachte hierbei der

Rückwirkung dieser Verhältnisse auf die Anforderungen, welche an die den Betrieb

leitenden Techniker und damit auch an die Erziehung der letzteren zu stellen

sind.

Im Kohlenbergbaue wie in der Eisenindustrie steht Deutschland auf dem Continente oben

an (voran gehen überhaupt nur Groſsbritannien und die Vereinigten Staaten

Nordamerikas).

Eisenindustrie. Im Linienzuge Fig. 9,

welche die Jahreserzeugung an Roheisen der im preuſsischen Staate gelegenen Werke

zur Anschauung bringt, zeigt sich deutlich der Einfluſs der wirthschaftlichen Krisis

durch rasches Abfallen im J. 1874. Aber schon von 1876 an wächst die Production wieder bedeutend und

zwar derart, daſs dieselbe im J. 1882 mehr als das Doppelte wie in dem als normal

anzusehenden Jahre 1869 beträgt. Noch viel entschiedener markirt sich die Krankheit

der wirthschaftlichen Verhältnisse, wenn die Jahreserzeugung nicht dem Gewichte

nach, sondern wie in Fig. 10 in

Mark ausgedrückt wird. Obgleich die heutige Production fast doppelt so groſs ist wie

1873, so erreicht deren jetziger Geldwerth doch noch lange nicht die Summe, welche

sich für 1873 ergibt. Dies wird begreiflich durch einen Blick auf die Curve Fig.

11, welche die Durchschnittspreise der Tonne Roheisen darstellt und die

auch erkennen läſst, daſs heute 1t Roheisen weit

billiger verkauft wird als in den 60er Jahren. Das Steigen des Verdienstes der

Arbeiter deutet der Linienzug Fig. 12

(Jahreslohn) an. Nimmt man hierzu die Erfolge, welche die deutsche Eisenindustrie –

also nicht bloſs die Roheisendarstellung – sonst zu verzeichnen hat, namentlich auch

in Bezug auf die Qualität der Erzeugnisse, so bedingt dies volle Anerkennung für die

in der Eisenindustrie thätigen Kräfte.

Im Anschlüsse an die Eisenindustrie wurde kurz des Maschinenbaues gedacht. Der beste Gasmotor, welcher besteht, ist ein

Erzeugniſs des deutschen Maschinenbaues im verflossenen Jahrzehnte. Während früher

die Reichsregierung Panzer- überhaupt Kriegsschiffe vom Auslande beziehen muſste,

lassen jetzt fremde Nationen Kriegsschiffe in Deutschland bauen. Greift man selbst

eine der bekanntesten Maschinenanlagen heraus, die uns alltäglich entgegentritt, so

finden sich seit einem Jahrzehnte Fortschritte, die geradezu überraschend sind. Zu

Anfang der 70er Jahre galt die Leistung einer Pferdestärke mit 2k guter Steinkohle für die Stunde als

auſserordentlich befriedigend. Im J. 1877 baute – um ein Beispiel aus der

württembergischen Industrie anzuführen – die Maschinenfabrik von G. Kuhn in Stuttgart-Berg die Maschinenanlage für die

Wasserversorgung Eſslingens und leistete die Pferdestärke mit 1k,4 Steinkohle, im J. 1881 die Maschinenanlage für

das Wasserwerk Darmstadt (vgl. 1882 245 350) und brauchte

bei derselben für die Pferdestärke nur 1k,15

Steinkohle; im J. 1882 wurde die Maschinenanlage der neuen Wasserversorgung

Stuttgarts vollendet (vgl. 1882 246 445) und durch diese

1 Pferdestärke mit 0k,91 Steinkohle geleistet.

Aehnliche Resultate hat auch die Maschinenfabrik der Gebrüder Decker und Comp. (jetzt Maschinenfabrik

Eſslingen) u.a. zu verzeichnen. Welche Bedeutung solche Fortschritte für

ein Land wie Württemberg haben, in welchem jährlich 10 bis 11 Mill. Mark für Kohlen

(einschlieſslich Fracht) zu verausgaben sind, springt in die Augen.

Die deutsche Rübenzuckerindustrie ist die erste

der Welt geworden. Der Linienzug Fig. 13

gibt die Zunahme der Production (nach Angaben des Zuckerfabrik-Direktors L. Franke); diese steigt von 186 Mill. Kilogramm im J.

1871/72 auf 850 Mill. Kilogramm im J. 1882/83 bei fallendem Verkaufspreise, wie

Curve Fig. 14 erkennen läſst. Bis 1875 wird weniger Zucker in Deutschland erzeugt, als verzehrt;

die Einfuhr Fig. 15

überwiegt die Ausfuhr Fig. 16.

Erst von 1875 an ändert sich dieses Verhältniſs, in eine geradezu groſsartige

Zunahme der Ausfuhr übergehend. Allerdings wirkt hier die Ausfuhrvergütung ein; aber

es darf nicht auſser Acht bleiben, daſs diese erst wirksam werden konnte, nachdem

die Fabrikation bedeutende Vervollkommnungen erfahren hatte. Die Rückwirkung dieser

Entwickelung auf die Landwirthschaft liegt klar zu Tage.

Hieran schlössen sich Mittheilungen über den groſsartigen Aufschwung der deutschen

Papierfabrikation, über welche nähere Belegzahlen

vorgeführt wurden.

Von einer Erörterung des künstlerischen Gewerbfleiſses

war abgesehen worden, da dessen bedeutsame Fortschritte wohl allgemein zur Genüge

gewürdigt und Ziffern hier schwer zu beschaffen sind.

Im letzten Theile des Vortrages hob der Redner zunächst hervor, wie mit der

Anerkennung, welche auszusprechen gewesen, durchaus nicht gesagt sein solle, daſs

wir nicht noch sehr viel zu verbessern, nicht noch viel Neues zu schaffen hätten; es

solle auch nicht unerwähnt bleiben, daſs die Verhältnisse für das Kleingewerbe im

Allgemeinen nicht so günstig liegen. Frage man nach den Gründen dieser Erscheinung,

so seien es zum Theile unabänderliche, zum Theile sehr wohl zu beseitigende

Ursachen. Zu den letzteren müsse namentlich die Fernhaltung tüchtiger Kräfte von dem

Kleingewerbe, die Scheu vor physischer Arbeit, das Drängen der heranwachsenden

Generation zum Studiren, zu den gelehrten Berufen gezählt werden. Als ob ein

tüchtiger Kleinindustrieller nicht ein ebenso werthvolles Glied der menschlichen

Gesellschaft sei, nicht ebenso befriedigt von seiner Thätigkeit durch das Leben

gehen könne – und darauf komme es an – als ein Professor, ein Jurist, ein Kaufmann

u. dgl. Diese Frage sei für unsere Verhältnisse in Deutschland von gröſster

Bedeutung.

Sodann bemerkte der Vortragende, wie er sich bei Vorführung des Bildes der

industriellen Entwickelung nicht habe verhehlen können, daſs vielleicht der eine und

der andere der Zuhörer noch etwas vermissen werde, nämlich den Nachweis dafür, daſs

die gemachten Fortschritte nicht auf Kosten des Magens der Arbeiterbevölkerung vor

sich gegangen seien. Diesen Nachweis wolle er noch in der Art liefern, daſs er den

industriellsten Theil Deutschlands, das Königreich Sachsen, herausgreife und zeige,

daſs sich hier thatsächlich das Wohlbefinden, der Wohlstand der groſsen Masse der

Bevölkerung nicht bloſs nicht erniedrigt, sondern wesentlich gehoben habe.

Der Linienzug Fig. 17

stellt den Fleischverbrauch der sächsischen

Bevölkerung auf den Kopf dar, vom J. 1840 beginnend bis 1881. Wie ersichtlich, ist

derselbe von 1870 an bedeutend gestiegen und zwar fortdauernd, mit Ausnahme des J.

1877. Der Fleischverbrauch auf den Kopf, ein zuverlässiger Maſsstab für das mehr oder minder

gute Leben, für die Fähigkeit eines Volkes, seine Bedürfnisse mehr oder minder

vollständig zu befriedigen, zeigt uns eine wesentliche Erhöhung des „standart of life“ des Fuſses, auf welchem die

Bevölkerung Sachsens lebt, seit das Deutsche Reich erstanden ist. Diese Bevölkerung,

die durchaus auf die Industrie angewiesen ist, welche so dicht zusammengedrängt

lebt, wie kein zweiter deutscher Volksstamm, und die nichts weniger als die

wohlhabendste Deutschlands ist, diese Bevölkerung erhält sich selbst während der

intensiven wirthschaftlichen Krisis mit ihrem Fleischverbrauche oberhalb der

höchsten Werthe, welche früher zu verzeichnen waren. Sie erhält sich so hoch,

obgleich sie seit dem J. 1867 auch die Opfer mit aufzubringen hat, welche die

Selbstständigkeit Deutschlands fordert. Diese Thatsache legt den Schluſs nahe, daſs

die höhere Achtung, welche Deutschland seit 1870 genieſst, den Bewohnern desselben

ermöglicht, besser zu leben als vorher: Die Rückwirkung der politischen Stellung auf

die wirthschaftliche!

Aber nicht bloſs der Fleischverbrauch spricht dies aus, auch die Verhältnisse der

sächsischen Sparkassen weisen darauf hin.

Verfolgt man den Linienzug Fig. 19,

welcher die jährlichen Einzahlungen in die sächsischen

Sparkassen seit 1849 bis 1880 darstellt, so erkennt man, wie auſserordentlich rasch

dieselben von 1870 an wachsen; dann macht sich vom J. 1874 die wirthschaftliche

Krankheit bemerklich, allein bei weitem nicht so einschneidend, als man erwarten

könnte. Um etwa 12 Proc. fallen die Einzahlungen bis 1877 und steigen dann

fortgesetzt.Im Vortrage wurde noch auf den Zusammenhang der Fleischverbrauch-Curve Fig.

17 mit Sparkassen-Curven, namentlich Fig.

19 hingewiesen. Die Kriegsjahre 1855 (Krim), 1859 (Italien), 1870,

1877 zeichnen sich durch untere Culminationspunkte aus. 1866 besitzt nur bei

der Sparkassen-Curve einen tiefsten Punkt; im Fleischverbrauche trat ein

solcher nicht ein, da der Bedarf an Fleisch durch die preuſsischen Truppen,

welche über Sachsen nach Oesterreich marschirten bezieh. Sachsen besetzt

hielten, eine besondere Steigerung erfuhr. Im J. 1880 sind sie

höher als 1874. Wird sodann die Curve Fig. 18 ins

Auge gefaſst, welche das Gesammtguthaben der

Sparkasseneinleger darstellt, so findet sich seit 1870 ein auſserordentlich rasches

Steigen dieser Curve. Im J. 1870 betrug das Guthaben sämmtlicher Einleger 116 Mill.

Mark, 10 Jahre später 339 Mill., also fast drei Mal so

viel. Dem Einwände, daſs auch die Bevölkerung in dieser Zeit stark gewachsen, wird

der Linienzug Fig. 21

gerecht, welcher das Guthaben auf den Kopf der Bevölkerung darstellt. Hier aber

zeigt sich die gleiche Erscheinung: Starkes Ansteigen der Curve vom J. 1870 an bis

1876, dann geringes Anwachsen, von 1879 an wieder stärkere Zunahme. Dazu kommt noch,

daſs die in der zweiten Hälfte der 70 er Jahre geschaffene 3procentige sächsische

Rente den Sparkassen Concurrenz macht, in Folge dessen diese nicht mehr den Zugang

an Ersparnissen der groſsen Masse des Volkes in dem Maſse aufweisen wie vorher. Im J. 1880

kommt auf jeden Kopf der sächsischen Bevölkerung ein Sparkassenguthaben von 114 M.

und auf ungefähr jeden dritten Kopf der Bevölkerung ein Sparkassenbuch.

Von hervorragendem Interesse ist schlieſslich noch der Linienzug Fig. 20,

welcher die Rückzahlungen in den einzelnen Jahren

darstellt. Wie ersichtlich, überschreitet die Curve der Rückzahlungen selbst während

der wirthschaftlichen Krisis niemals diejenige der Einzahlungen. Man erkennt aber

auch weiter, wie in den Jahren des guten Verdienstes, bis gegen 1876 hin, die

Einzahlungen die Rückzahlungen um Beträge überschreiten, wie vorher nie (vgl. die

Gröſse der schraffirten Flächen). Wir finden also, daſs die Arbeiterbevölkerung in

guten Jahren doch nicht Alles verschwendet, was sie mehr einnimmt, daſs sie auch

gespart hat und zwar nicht unbedeutend. In den 3 Jahren 1872 bis 1874 beträgt diese

Ersparniſs über 100 Mill. Mark. Auf ganz Deutschland ausgedehnt (im Verhältnisse der

Bevölkerung), gäbe dies über 1500 Mill. M. in 3 Jahren. Dies ist eine Thatsache,

welche uns Achtung vor unserer Arbeiterbevölkerung einflöſsen muſs und Veranlassung

geben sollte, mit dem sehr leicht ausgesprochenen Vorwurfe, der Arbeiter verschwende

sofort etwaigen Mehrverdienst, zurückzuhalten.

Der Vortragende zog aus dem vorgeführten Materiale, das in Folge der zeitlichen

Beschränkung, welche er sich aufzuerlegen hatte, nicht vermehrt werden konnte, den

Schluſs, daſs die deutsche Industrie zwar noch sehr viel zu arbeiten habe, aber doch

mit Ehren aus der wirthschaftlichen Krisis hervorgegangen sei, daſs sie hierbei

Eigenschaften an den Tag gelegt habe, welche uns mit Vertrauen und Zuversicht auf

die Zukunft erfüllen dürfen, auch gegenüber den Gefahren der Ueberproduction, welche

sich bei einer so groſsartig entwickelten Gewerbthätigkeit niemals werden vermeiden

lassen. So lange sich der Deutsche auf das Werthvollste, was er besitze, auf seine

Arbeitskraft verlasse und sie gebrauche, so lange werde Deutschland den Rang, den es

in politischer und nun auch in industrieller Beziehung einnehme, sich zu erhalten im

Stande sein.

Tafeln