| Titel: | Neuere Schleifmaschinen für Spiralbohrer. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 190 |

| Download: | XML |

Neuere Schleifmaschinen für

Spiralbohrer.

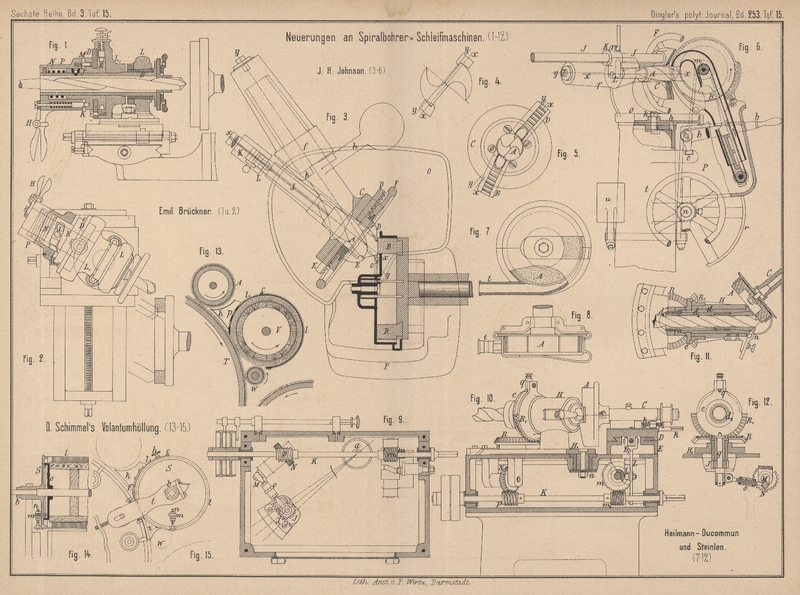

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 15.

Neuere Schleifmaschinen für Spiralbohrer.

Bekanntlich werden die Spiralbohrer nicht so allgemein angewendet, als man bei ihren

anerkannten Vorzügen voraussetzen sollte, und zwar hauptsächlich deshalb nicht, weil

dieselben ein bei weitem sorgfältigeres Anschleifen als gewöhnliche Bohrer

verlangen, welches ohnehin durch die Form des Spiralbohrers erheblich erschwert

wird. Es gehört in der That eine bedeutende, nur von wenig Arbeitern erlangte

Geschicklichkeit dazu, einen Spiralbohrer aus freier Hand so anzuschleifen, daſs

beide Schneiden gleich lang werden und gleiche Winkel mit der Bohrerachse

einschlieſsen, sowie beide den richtigen Schnittwinkel zeigen, Forderungen, welche

aber bei Spiralbohrern noch weit wichtiger sind als bei gewöhnlichen Bohrern. Es

sind daher verschiedene Einrichtungen angegeben worden, um den Spiralbohrer in

richtiger Weise mechanisch gegen die Schleiffläche zu führen (vgl. Sellers 1873 210 * 245. Haagen

1876 222 * 401. Maschinenfabrik

Oerlikon 1883 249 53); eine Reihe anderer

hierher gehöriger Apparate sind in Fig. 1 bis

12 Taf. 15 abgebildet.

Fig. 1., Bd. 253, S. 191

Fig. 2., Bd. 253, S. 191

Eine sehr einfache, freilich auch ziemlich unvollkommene Vorrichtung zum Schleifen

von Spiralbohrern ist die in Textfig. 1 und 2 nach dem Scientific

American, 1883 Bd. 49 S. 355 abgebildete Doppelschmirgelscheibe von Fr. Landers in Stroudsburg, Pa. Wie ersichtlich, werden

zwei abgestumpft kegelförmige Schmirgelscheiben auf derselben Achse durch einen

offenen und einen gekreuzten Riemen in entgegengesetztem Sinne angetrieben, wobei

sich ihre kleineren Endflächen fast berühren. Vor den Scheiben ist eine Auflage

angebracht, welche um eine wagerechte, zu der Achse der Schmirgelscheiben parallele

Achse drehbar ist und in deren Auflagerfläche 3 Kerben eingearbeitet sind. Die

mittlere Kerbe ist gerade auf die Mitte der beiden Schmirgelscheiben gerichtet, so

daſs an einen in dieselbe gelegten Bohrer bei entsprechender Drehung ein gerader

conachsialer Kegel angeschliffen wird. Die so erhaltenen Kanten sind genau gleich

lang, müssen aber noch hinterschliffen werden, was ausgeführt wird, indem man den

Bohrer in eine der Seitenkerben einlegt und mit der Auflage bis zu der richtigen

Lage gegen die Schleifscheibe schwingend bewegt, Es erscheint möglich, daſs durch

diese Vorrichtung das Anschleifen der Bohrer erheblich erleichtert wird; immerhin

ist aber die Genauigkeit und Güte der Arbeit noch völlig von der Geschicklichkeit

des Arbeiters abhängig.

Dagegen wird bei den folgenden Apparaten der Bohrer durch entsprechende Vorrichtungen

durchaus gezwungen gegen die Schleiffläche hinbewegt und erfolgt bei dem zuletzt zu

besprechenden Apparate von Heilmann-Ducommun diese

Bewegung sogar völlig selbstthätig, so daſs der Arbeiter nur das Einspannen des

Bohrers zu besorgen hat.

Fig. 3., Bd. 253, S. 191

Bei dem in Fig. 1 und

2 Taf. 15 dargestellten Schleifapparate von Emil

Brückner in Düsseldorf-Oberbilk (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 22867 vom 15.

September 1882) erfolgt das Anschleifen einer Schneide in zwei Absätzen, indem

zunächst an den in der Lage I (vgl. Textfigur 3) der Schleifscheibe genäherten Bohrer eine ebene Fläche

angeschliffen und so die Schneide gebildet wird, worauf dann durch eine

Schraubenbewegung des Bohrers der Schneidwinkel von der Spitze bis zum Umfange

gleich gemacht wird. Nachdem so die Schneide vollendet ist, wird der Bohrer an den

Rand der Schleifscheibe bewegt und hier die Schneide vollkommen hinterschliffen. Wie

aus den Abbildungen hervorgeht, ist vor der Stirnseite der ringförmigen

Schleifscheibe ein Kreuzsupport angebracht, welcher die Vorrichtung zum Festhalten

des Bohrers und Bewegen desselben entsprechend den eben aufgezählten Arbeiten trägt.

Eine auf dem obersten Schlitten des Supportes drehbare Scheibe besitzt zwei Lager

L und L1, von denen das vordere L behufs spielfreier Lagerung der Hohlspindel B eine verschiebbare kegelförmige Büchse enthält, während das hintere

Lager L1 eine

Erweiterung zur Aufnahme der die Hohlspindel B

umschlieſsenden Umschaltungsbüchse E enthält. Letztere

kann sich, wenn der Stellstift C herausgezogen ist,

frei drehen, wird aber durch den Ring D an jeder

Verschiebung in der Achsenrichtung verhindert. Die Hohlspindel B trägt am vorderen Ende eine selbstcentrirende

Klemmvorrichtung zum Einspannen des Bohrers und kann derselben, wenn der Sperrstift

K ausgelöst ist, durch den Handgriff H eine kurze Schraubenbewegung gegen die Büchse E ertheilt werden, indem der Gleitklotz J in einer kurzen Schraubennuth der Büchse E geführt wird. Diese Bewegung wird begrenzt durch den

in eine Kreisnuth der Scheibe E eingreifenden Stift M. Eine Feder N, welche

durch die übergreifende Verlängerung P der Nabe des

Handgriffes H eingeschlossen ist, strebt die

Hohlspindel B stets zurückzuziehen.

Nachdem der Bohrer eingespannt ist, wird die Schalthülse E und die Hohlspindel B in ganz bestimmter

Stellung durch die Stifte K und C befestigt und dann die ganze Vorrichtung mit Hilfe des Supportes gegen

die Schleifscheibe hinbewegt. Ist hierdurch eine ebene Fläche angeschliffen worden,

so dreht man, wenn der Bohrer ungefähr die Stellung I

der Textfigur 3 hat, nach Zurückziehen des Stiftes

K den Handhebel H so

lange links herum, als es der Stift M erlaubt, und

erhält so einen von der cylindrischen Bohrerfläche bis zur Schneidspitze gleich

groſsen Schnittkantenwinkel, ohne die hervortretende Schneide selbst zu

beschädigen.

Nach dem nunmehr beendeten Anschleifen der Schneide führt man den Bohrer mit seiner

Spitze ungefähr auf Stegbreite über die Schleiffläche hinaus (in die Stellung II der Textfigur 3) und

erreicht durch Drehung des Hebels H nach rechts ein

vollkommenes Hinterschleifen des Schneidkantenrückens.

Entfernt man jetzt den Bohrer vollständig von der Schleiffläche, kuppelt den

Handhebel H mittels des Stiftes K mit der Schalthülse E und dreht nach Hebung

des Stellstiftes C die Hülse E um 180°, so ist auch die andere Seite des Bohrers in die zum Schleifen

erforderliche Lage gebracht. Das Schleifen dieser zweiten Schneide kann bei Anwendung eines

Schleifringes (wie in der Zeichnung angenommen) auf der anderen Seite der

Schleifachse erfolgen, ohne daſs hierdurch die beiden Schneidkanten des Bohrers

verschieden würden.

Bei dem Schleifapparate von J. H. Johnson in London (*

D. R. P. Kl. 49 Nr. 25954 vom 10. Januar 1883) wird die Schneide nach einer

Kegelfläche angeschliffen, deren Scheitelpunkt etwas vor derselben und jenseits der

Bohrerachse liegt und deren Achse mit dieser einen bestimmten Winkel einschlieſst.

Die Schneidkante selbst erhält hierbei eine so geringe Krümmung, daſs sie praktisch

als gerade Linie erscheint, während die Spitze des Bohrers entsprechend der

Durchdringung der Kegelflächen beider Schneiden eine merkliche Rundung zeigt. In

welcher Weise die Formgebung des Bohrers erfolgt und wie gleichzeitig die genau

symmetrische Ausbildung beider Schneiden gewährleistet wird, ist aus Fig. 3 bis

6 Taf. 15 zu ersehen.

Wie zunächst Fig. 3

zeigt, wird der Bohrer A unmittelbar an der Spitze

durch zwei an den Seitenkanten angreifende Klauen D

bezieh. E in dem Spannfutter C sicher gehalten und dem behufs entsprechender Nachstellung achsial

verschiebbaren Schleifringe B dargeboten. Das

Spannfutter C ist nun in dem Lager f mittels des Hebels h um

die wagerechte Achse y drehbar, welche die Achse x des eingespannten Bohrers in einem geringen Abstande

oberhalb kreuzt, wie dies aus Fig. 4

deutlich ersichtlich ist. Es ist nun ohne weiteres klar, daſs, wenn das Spannfutter

C um einen durch 2 Anschläge k begrenzten Winkel gedreht wird, sich die Ebene des

Schleifringes B relativ unter einem stets gleich

bleibenden Winkel im Punkte c um die Achse y dreht und so als einhüllende Fläche eine Kegelfläche

von oben erläuterten Eigenschaften sich ergibt, nach welcher denn auch die Schneide

des Bohrers angeschliffen wird. Wird letzterer darauf um 180° verdreht von Neuem im

Futter C eingespannt, so erhält die zweite Schneide

eine genau symmetrische Gestalt, vorausgesetzt, daſs auch die Schleiffläche des

Ringes B wieder genau dieselbe Stellung behält, was

durch Anschläge leicht zu erreichen ist. Der Bohrer selbst stützt sich mit seinem

hinteren Ende auf einen Körner L und wird daher nach

dem Umspannen genau gleich weit aus dem Futter C

vorstehen. Der Körner L befindet sich in einer kleinen

Docke K, mit welcher derselbe auf der von dem Futter

C ausgehenden Stange J

sich verschieben läſst (vgl. Fig. 6).

Es ist offenbar noch nöthig, daſs bei kleineren Bohrern die Achse derselben in

entsprechend geringerem Abstande die Schwingungsachse y

kreuzt und auch die Scheitelpunkte der Schneidenflächen näher an die Bohrerachse

fallen. Wie dies in einfachster Weise erreicht ist, läſst die Vorderansicht des

Klemmfutters C (Fig. 5)

erkennen. Es liegen nämlich die beiden Klauen zum Festhalten des Bohrers sich nicht

gerade gegenüber; vielmehr schlieſsen die Richtungen, in welchen dieselben verschoben werden, einen

kleinen Winkel mit einander ein. Beim Einspannen kleinerer Bohrer werden dieselben

daher ganz von selbst nach oben gerückt derart, daſs die Schneide ungefähr ebenso

weit von der Achse y absteht als bei groſsen Bohrern,

dagegen selbstverständlich dann die Bohrerachse näher liegt und zugleich auch der

Punkt c näher an die Bohrerspitze fällt, da der Bohrer

immer eben nur aus den Klemmbacken hervorsehen darf und die Schleifscheibe ganz nahe

über den Spannbacken D hinweggeht. Die Verschiebung der

Spannbacken E und D

erfolgt wie bei einer selbstcentrirenden Planscheibe durch entsprechendes Verdrehen

des Handrades F, dessen Nabe mit Spiralnuthen versehen

ist, in welche die Backen D und E eingreifen.

Sind beim Bohren verschiedenen Materials Aenderungen in der Neigung der Schneiden

gegen die Bohrerachse erforderlich, so ist dies durch Aenderung des Winkels, welchen

die Schwingungsachse y mit der Ebene des Schleifringes

einschlieſst, möglich. Die Grundplatte O (Fig.

6) des Lagers f ist auf dem Maschinengestelle

um den Bolzen h drehbar und wird durch die Schraube k in den gewünschten Lagen festgestellt. Damit keine

Rinnen in den Schleifring eingearbeitet werden, sondern alle Theile desselben der

Reihe nach zur Benutzung kommen, ist die Einrichtung getroffen, daſs der Schleifring

in seiner Drehebene nach Belieben des Arbeiters in Schwingungen versetzt werden

kann. Der kastenförmig entwickelte Lagerstuhl P ist

mittels eines lagerartigen Angusses auf die Welle n

aufgeschoben und wird um dieselbe gedreht, wenn der mit derselben verbundene, in

eine Nase des Armes e an dem Hauptgestelle eingreifende

Winkelhebel b bethätigt wird. Andererseits kann der

Schleifstein sammt dem Gestelle P auch parallel zu

seiner Achse verschoben werden, wenn derselbe dem zu schleifenden Bohrer genähert

oder von demselben entfernt werden muſs. Diese Einstellung wird vor Beginn des

Schleifens ausgeführt und während desselben durchaus nicht geändert. Die Welle n ruht in zwei Lagern, wovon das eine verlängert und

mit Schraubengewinde versehen ist. Das Handrad t ist

mit verlängerter Nabe in dieses Lager eingeschraubt und das Ende des Nabenstummels

liegt immer an dem Ende der Welle n an, da diese durch

den Zug des auf einen Winkelhebel wirkenden Gewichtes u

nach vorn gedrängt wird. Das Gestelle P des

Schleifsteines ist nun in oben erwähnter Weise mit der Welle n verbunden und wird deren Bewegung mitmachen. Dreht man daher das Handrad

t nach links, so daſs seine Nabe aus dem Lager sich

herausschraubt, so wird die Welle n und alle mit

derselben verbundenen Theile auch nach vorn gezogen; dreht man dagegen das Handrad

nach rechts, so wird die Welle n zurückgedrängt. Es

wird daher das Andrücken des Schleifringes gegen den Bohrer durch das Gewicht u mit ganz bestimmter Pressung erfolgen.

Während des Schleifens wird dem Steine fortwährend Wasser durch ein endloses Band

zugeführt. Das Band ist um eine mittels zweier Mitnehmer von der Welle des Schleifsteines

aus betriebene Rolle m und um eine in der als

Wasserbehälter dienenden kastenförmigen Erweiterung des Lagergehäuses P befindliche Rolle geschlungen. Diese Vorrichtung ist

von einer Haube umgeben, welche auch den Schleifring allseitig eng umschlieſst und

so gestaltet ist, daſs dieselbe das vom Bande emporgerissene Wasser direkt auf die

Schleifstelle leitet.

Der Antrieb der Welle des Schleifringes erfolgt durch einen Riemen von der Scheibe

r (Fig. 6) aus,

welche auf der Spindel n drehbar ist und auf ihrer

verlängerten Nabe eine kleine, von der Transmission aus bewegte Riemenscheibe trägt.

Neben letzterer ist dann noch eine Losscheibe ebenfalls um die Spindel n drehbar vorhanden, um den Antriebsriemen beim

Leergange aufzunehmen.

Hiernach dürfte diese Vorrichtung ihren Zweck völlig erfüllen und bei einiger

Sorgfalt durchaus brauchbare Schneiden liefern, bei welchen allerdings der

Schnittwinkel von der Spitze bis zum Umfange nicht überall genau derselbe ist, was

jedoch für die Praxis ohne Bedeutung erscheint. Dagegen sind die Hauptbedingungen,

gleich lange und unter gleichem Winkel gegen die Achse liegende Schneiden zu

liefern, bei diesem Apparate in voller Strenge erfüllt.

Eine gewisse Aehnlichkeit mit dem soeben beschriebenen zeigt ein Apparat von Smith und Coventry in Manchester, welcher nach Engineering, 1883 Bd. 36 S. 570 nachstehend skizzirt

ist; doch erscheint bei diesem das Prinzip, nach welchem die Schneidenbildung

erfolgt, nicht so klar ausgesprochen. Da zudem das Schleifen hier auf einem

gewöhnlichen Steine erfolgen soll, so sind verschiedene Stellvorrichtungen nöthig,

welche der Willkür des Arbeiters nur noch mehr freies Spiel lassen, so daſs die

Brauchbarkeit eines mit dieser Vorrichtung nachgeschliffenen Bohrers keineswegs so

unabhängig von der Geschicklichkeit des Arbeiters sein kann als bei dem vorher

beschriebenen Apparate.

Fig. 4., Bd. 253, S. 195

Wie aus Textfig. 4 hervorgeht, wird die ganze

Einspannvorrichtung des Bohrers durch den an das Schleifsteingestell angeschraubten

Arm J getragen, welcher mit schwalbenschwanzförmigen

Führungen versehen ist, auf denen mittels Schraube und Handrad F ein wagerechter Arm K

auf- und abbewegt werden kann. Dieser Arm bildet die Führung für den Schlitten L, auf welchem sich das Lager für die Achse des

eigentlichen Bohrerträger befindet. Auf demselben sind zwei Klemmköpfe C und A angebracht. In den

vorderen C wird mittels der Schraube D der Bohrer B immer so

festgespannt, daſs seine Schneide parallel zur Achse des Schleifsteines zu liegen

kommt; der hintere Kopf A hält den Schaft des Bohrers.

Alsdann wird der ganze Bohrerträger mittels des Handgriffes H schwingend auf- und abbewegt und der Bohrer durch entsprechendes Drehen

des Handrades F mit dem Steine in Berührung gebracht,

zugleich aber durch den Handgriff M der Bohrerträger

mit dem Bohrer an der ganzen Breite des Steines hingeführt. Wird der Bohrer hierbei

so eingespannt, daſs die Drehungsachse des Bohrerträgers die Schneide in einem

kleinen Abstande nach oberhalb kreuzt, so wird in der That eine brauchbare Schneide

entstehen.

Nachdem die eine Schneide fertig geschliffen ist, wird die Schraube D gelöst, der Bohrer sammt der Einspannvorrichtung des

Kopfes A mittels des Handgriffes E um 180° gedreht und die Schraube D wieder angezogen, wobei der Arbeiter darauf zu achten

hat, daſs er die zweite Schneide genau in derselben Stellung festklemmt wie die

erste, da sonst eine vollkommene Gleichheit beider Schneiden auch bei unveränderter

Lage des Armes K gar nicht zu erzielen ist.

Fig.

7 bis 12 Taf. 15

stellen nach Armengand's Publication industrielle, 1883

S. 315 die Maschine von Heilmann-Ducommun und Steinlen

in Mülhausen dar. Hier werden dem Bohrer während des Schleifens gleichzeitig zwei

Drehbewegungen ertheilt, die eine um seine geometrische Achse, die andere um eine zu

dieser senkrechten, durch die Spitze des Bohrers gehenden Achse. Hierdurch wird der

Bohrer so geführt, daſs eine vollkommene Schneide entsteht. Auch kann das Verdrehen

des Bohrers nach Fertigstellung einer Schneide ausgeführt werden, ohne daſs derselbe

losgespannt werden müſste, wodurch eine volle Sicherheit gegeben ist, daſs beide

Schneiden genau gleich lang werden und unter demselben Winkel zur Achse stehen.

Wie aus den Abbildungen zu ersehen, ist die schalenförmige Schleifscheibe A in ein Gehäuse derart eingeschlossen, daſs nur eine

kleine Stelle frei bleibt. Vor demselben befindet sich auf der um einen Bolzen a drehbaren Platte H1 die Spannvorrichtung H, in welche der Bohrer eingespannt und in richtiger Weise gegen die

Schleifscheibe geführt wird.

In Fig. 11 ist ein wagerechter Schnitt durch die Spannvorrichtung und die

Schleifscheibe geführt und daraus zu ersehen, daſs in H

zunächst eine Büchse d drehbar eingesetzt ist, auf

welcher eine Scheibe e festsitzt. In der Büchse d verschiebt sich eine zweite Hülse d1, in welche vorn ein

aufgespaltenes kegelförmiges Futter n zum Festhalten

des Bohrers eingeschraubt ist. Das Festklemmen des letzteren geschieht dadurch, daſs

die Hülse d1 mittels

eines an ihrem hinteren Ende eingeschnittenen Gewindes und der Mutter d2 in die Büchse d hineingezogen und so das auſsen kegelförmige Futter n entsprechend zusammengepreſst wird. Durch Auswechseln

des Futters n läſst sich die Einspannvorrichtung für

Bohrer verschiedener Stärke passend machen.

Die oben erwähnte doppelte Drehbewegung wird dem Bohrer in folgender Weise

mitgetheilt. In dem allseitig geschlossenen Fuſsgehäuse (vgl. Fig. 10)

ist eine Welle K gelagert, welche durch einen Riemen

mittels Fest- und Losscheibe Antrieb erhält. Eine auf die Welle K aufgekeilte Schraube ohne Ende p versetzt ein Schneckenrad N in Drehung, dessen Achse in eine kleine Kurbel M endet, wie dies am besten aus der in Fig. 9

dargestellten Unteransicht der im Fuſsgehäuse befindlichen Bewegungstheile zu

entnehmen ist. Von dieser Kurbel M wird alsdann durch

Vermittelung einer kurzen, an dem in das Gehäuseinnere hinabreichenden Bolzen g (Fig. 12)

angreifenden Schubstange o die hin- und hergehende

Bewegung der Fuſsplatte H1 und des Bohrerträgers abgeleitet.

Auf den Bolzen g ist das kleine Stirnrad J und das halbe Kegelrad R

aufgekeilt und das Ganze mittels der verlängerten Nabe von R in einer in die Fuſsplatte H1 eingetriebenen Büchse drehbar gelagert. Damit

diese Drehung ausgeführt werden kann, ist die Schubstange o an eine auf dem Bolzen g drehbare Schelle

angelenkt. Beim Hin- und Hergange des Bohrerhalters wälzt sich nun das kleine

Getriebe J auf einem am Gestelle verschraubten

Zahnbogen J1 ab und

veranlaſst so eine schwingende Bewegung des Bolzens g

und des Halbrades R, welche sodann auf den mit

letzterem in Eingriff stehenden, gleichfalls halbverzahnten Ring R1 übertragen wird.

Dieser Ring ist auf dem Bohrerträger H drehbar und kann

durch den Stift q mit der Scheibe e gekuppelt werden, so daſs dann letztere und somit

auch die den Bohrer haltende Hülse d an der

schwingenden Drehbewegung theilnimmt.

Es ist nun leicht einzusehen, wie durch diese doppelte, dem Bohrer mitgetheilte

Bewegung eine ähnliche Schneide entstehen muſs, wie bei dem Johnson'schen Apparate, vorausgesetzt, daſs der Bohrer von Anfang an

richtig eingespannt wurde. Um dies leicht bewirken zu können, ist an dem

Bohrerträger ein Zeiger angebracht. Ist die eine Schneide angeschliffen, so wird,

ohne den Bohrer loszuspannen, der Stift q gehoben und

die Hülse d mit dem Bohrer um 180° gedreht, in welcher

Lage der Stift q in ein anderes Grübchen der Scheibe

e einfällt und so letztere wieder mit dem Ringe R1 kuppelt. Um den

Bohrer mit der Schleifschale in Berührung zu bringen, ist letztere mit ihrem Lager

C in einer Schwalbenschwanzführung des Theiles D mittels der Schraube k

achsial verschiebbar, wobei eine Stellschraube k1 für beide Schneiden einen gleichen Vorschub der

Schleifscheibe sichert, Auſserdem wird aber die Schleifschale während der Arbeit

noch rechtwinklig zu ihrer Achse selbstthätig hin- und hergeschoben, um ein

gleichmäſsiges Abarbeiten derselben zu erzielen und die Schleiffläche stets eben zu

erhalten. Zu diesem Zwecke ist auf der Welle K eine

zweite Schnecke m1

aufgebracht, welche in

das Schraubenrad m eingreift. Die Nabe des letzteren

enthält eine schiefe Ringnuth, in welche ein Gleitstück l des Hebels L so eingreift, daſs dieser bei

der Drehung des Rades m und der Nabe hin- und

herschwingt. Das Ende des Hebels L umfaſst die Mutter

der Supportschraube D1,

mittels welcher die Platte D auf der Prismenführung E normal zur Schleifschalenachse auch von Hand

verstellt werden kann. Es wird daher während der Arbeit die Supportplatte D nebst der Schleifscheibe fortwährend langsam hin- und

hergeschoben. Der beim Schleifen auftretende Staub wird selbstthätig abgesaugt, da

auf dem Umfange der Schleifscheibe kleine Leisten angebracht sind, welche wie die

Flügel eines Gebläses wirken und den Schleifstaub von der Arbeitstelle weg in das

die Schleifscheibe umgebende Gehäuse hineinsaugen und dann durch das Rohr t (Fig. 7 und

8) wegtreiben.

Tafeln