| Titel: | Ueber Neuerungen an Schiffskesseln. |

| Autor: | Whg |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 217 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Schiffskesseln.

(Schluſs des Berichtes S. 137 d. Bd.)

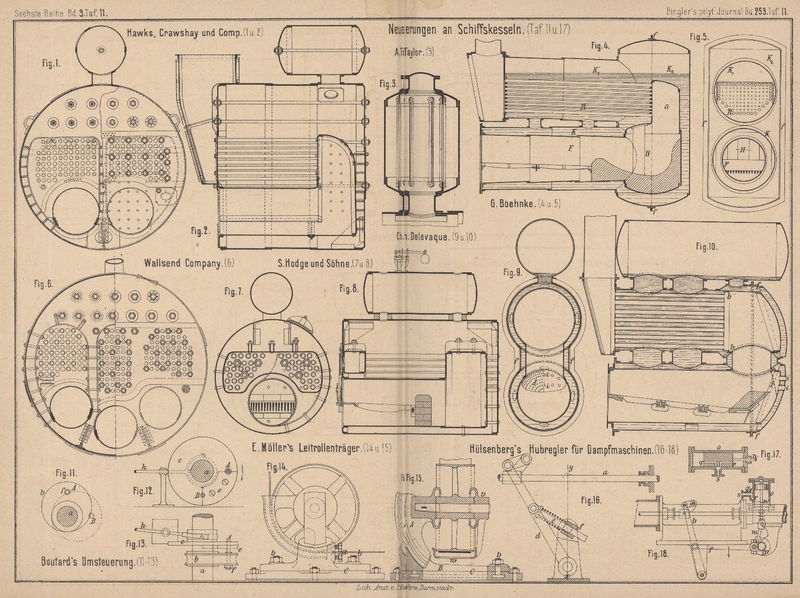

Patentklasse 13. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 11 und 17.

Ueber Neuerungen an Schiffskesseln.

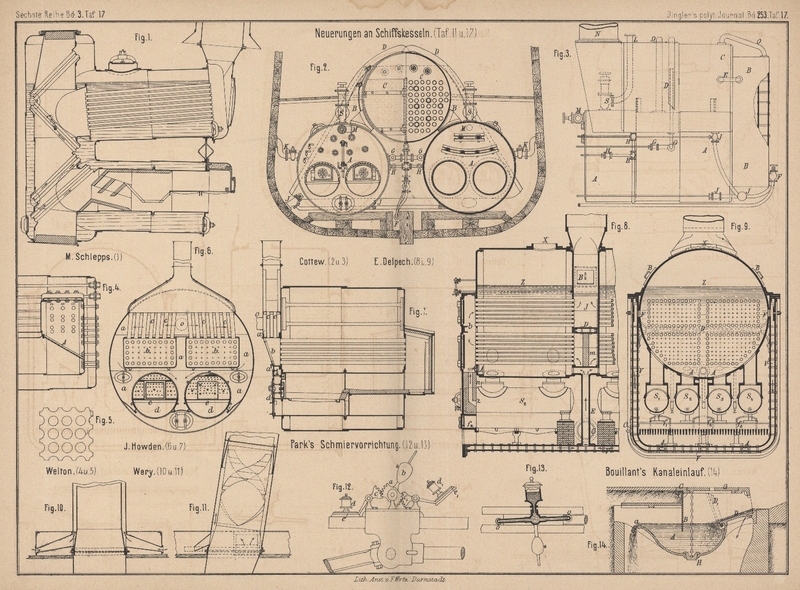

Auch der in Fig. 1 Taf.

17 gezeichnete Kessel von M. Schlepps in St. Petersburg (* D. R. P. Nr. 22861 vom 28. November 1882) schlieſst sich an die letzten beiden

Kesselformen an. Aehnlich dem Boehnke'schen Kessel

(vgl. Fig. 4 und 5 Taf. 11)

besteht derselbe aus zwei nahezu wagerechten und einem lothrechten Cylinder. Auch

die von dem letzteren eingeschlossene Feuerkammer ist im Wesentlichen cylindrisch,

jedoch nach oben wie nach unten durchgeführt und an den Enden mit abnehmbaren

Deckeln verschlossen, also leicht zugänglich. In dieselbe sind zur Vergröſserung der

Heizfläche, sowie zur Beförderung des Wasserumlaufes mehrere Gruppen schräg

ansteigender Wasserröhren eingebaut. Die Stellen der Cylinderwand, welche die Röhren

aufzunehmen haben, sollen durch passend gepreſste Blechstücke oder auch durch

Rothguſsplatten gebildet werden. Im äuſseren Kesselmantel sind den Rohrmündungen

gegenüber behufs Reinigens und Auswechselns der Röhren Mannlöcher angebracht. Ein

Hauptaugenmerk ist bei diesem Kessel auf die Erzielung einer möglichst guten

Verbrennung gerichtet worden. Der Rost besteht aus zwei Abtheilungen, einem vorderen

gewöhnlichen Planroste, welcher das frische Brennmaterial aufnimmt, und einem

dahinter liegenden korbförmigen Roste, in welche die glühenden Kokes, nachdem die

flüchtigen Kohlenwasserstoffe abdestillirt sind, geschoben werden. Damit die Gase

nicht zu schnell abgekühlt werden, ist der Verbrennungsraum mit feuerfesten

Magnesiasteinen ausgefüttert. In dem hinteren Theile dieser Ausfütterung sind sich

kreuzende Kanäle angebracht, durch welche eine wiederholte Mischung der heiſsen Gase

mit der unten zuströmenden Luft erreicht werden soll.

Die Kessel der in Fig. 4 und

5 bezieh. 9 und 10 Taf. 11 und Fig. 1 Taf.

17 veranschaulichten Gattung (von Boehnke, Delevaque

bezieh. Schlepps) haben auſser der Vermeidung der

Anker- und Stehbolzen noch den Vortheil, daſs man auf derselben Grundfläche eine

gröſsere Anzahl von Kesseln neben einander aufstellen kann, als wenn dieselben nur

aus einem Cylinder von groſsem Durchmesser bestehen.

In Fig.

2 und 3 Taf. 17

ist nach Engineering, 1881 Bd. 31 S. 273 ein nach Cottew's englischem Patent von Abbott und Comp. in Newark-on-Trent gebauter Kessel abgebildet, welcher

aus zwei neben einander liegenden Kesseln A mit je zwei

Flammrohren und einem in der Mitte darüber liegenden, von Heizröhren durchzogenen

Kessel C besteht. Jeder dieser drei Kessel, welche

durch Röhren mit einander in Verbindung stehen, soll seinen eigenen Dampfraum haben.

Die Construction gehört also zu den in D. p. J. 1881

239 * 425 und 240 * 87

beschriebenen Kesseln mit mehrfacher freier Wasseroberfläche. Zur Ueberführung der Heizgase aus den

Flammrohren in die Heizröhren ist hinten eine abnehmbare trapezförmige Feuerkammer

B angebracht, deren hintere und seitliche Wände

durch flache Wasserkammern gebildet werden; letztere sind mit dem Wasserraume des

Oberkessels C durch Röhren E (Fig. 3 Taf.

17) verbunden, während der in ihnen entwickelte Dampf durch O nach C überströmt. Beim gewöhnlichen

Betriebe wird das Speisewasser bei F in die

Wasserkammern von B eingepumpt; es gelangt dann durch

E in den Kessel C und

aus diesem durch eine Röhre G, welche in C bis zum Normalwasserstande hinaufgeführt und unten

mit Abzweigungen versehen ist, in die Kessel A. Durch

die Röhren H können jedoch auch die unteren, wie der

obere Kessel nöthigenfalls direkt gespeist werden. Durch die Röhren J wird der Schlamm, durch K der Schaum ausgeblasen. Der Dampf des oberen Kessels strömt durch Röhren

D in die unteren Kessel und wird aus diesen durch

Ventile M abgeführt. Bei S

sind Sicherheitsventile mit den Dampfauslaſsröhren L

angebracht. Der Kessel ist schon auf einer gröſseren Zahl von Dampfern im Betriebe

und soll sich gut bewähren.

Bei dem in Fig. 8 und

9 Taf. 17 abgebildeten groſsen Doppelkessel von E. Delpech in Marseille (* D. R. P. Nr. 24215 vom 2. Februar 1883) sind

zwar die Haupttheile Z, in welche die Heizröhren

eingebaut sind, gleichfalls cylindrisch; unter denselben ist jedoch eine U-förmige,

aus flachen Wasserkammern gebildete Kofferbüchse V

angebracht, welche unter jedem der Kessel Z eine

einzige groſse Feuerkammer bildet. Die Roste nehmen die ganze Breite dieser Kammern

ein und werden durch je 3 Thüren f1 bis f3 beschickt. Ueber jedem Roste liegen 4 Sieder S1 bis S4, welche mit je zwei

Stutzen an den Kessel Z angehängt sind. Dieselben

sollen nicht nur die direkte Heizfläche vermehren, sondern hauptsächlich auch die

untere Mantelfläche von Z vor dem Verbrennen schützen.

Solcher Sieder sollen auf dem Schiffe mehrere in Vorrath gehalten werden, so daſs,

wenn einer schadhaft geworden sein sollte, derselbe leicht an Bord selbst

ausgewechselt werden kann. Die Wasserkammern V stehen

mit den Kesseln Z oben jederseits durch mehrere

Oeffnungen F und unten durch ein T-förmiges Rohr E in Verbindung. Da in den Kesseln Z die Verdampfung jedenfalls eine viel lebhaftere ist

als in den Kammern V, so wird ein Wasserumlauf, in E aufwärts, in V abwärts

gehend, hervorgerufen werden. Die beiden Feuerräume werden durch eine schwache

Ziegelmauer, welche sich beiderseits an das Rohr E

anschlieſst, von einander getrennt. Oben reicht dieselbe bis zu einer doppelten

wagerechten Scheidewand D, welche zwischen den einander

zugekehrten Stirnseiten der Kessel Z befestigt ist. Die

Heizröhren sind wie bei S. Hodge (vgl. Fig. 7 und

8 Taf. 11) in zwei Gruppen getheilt, von denen die eine unterhalb, die

andere oberhalb der Scheidewand D liegt. Die Heizgase

durchströmen zunächst die unteren Röhren, gelangen in die an den vorderen

Stirnseiten befindlichen Rauchkammern b und dann durch

die oberen Röhren in die über der Scheidewand D

liegende halbcylindrische Kammer J, an welche sich oben

der Schornstein anschlieſst. An der äuſseren Stirnseite sind die Feuerräume

gleichfalls durch je eine Ziegelmauer n abgeschlossen,

welche die Heizer vor der strahlenden Wärme schützt. In diesen Mauern sind Kanäle

z angeordnet, durch welche die Flamme in die

Rauchkammern b hinaufschlagen soll, um die in den

unteren Heizröhren verlöschten Gase wieder zu entzünden.

Fig. 1., Bd. 253, S. 219

Fig. 2., Bd. 253, S. 219

Ob dieser Erfolg wirklich eintritt, dürfte sehr fraglich sein.

Die Innenräume der Kessel sind durch Mannlöcher X und

Putzthüren A zugänglich. Die hinter der Feuerbrücke

sich sammelnde Flugasche wird durch Oeffnungen C

entfernt und in die Kammer J kann man durch die

Oeffnungen B gelangen.

Ein anderer Doppelkessel, welcher von A. Holt in

Liverpool entworfen und von Scott und Comp. in Greenock

für die Dampfer Teucer, Orestes und Laertes gebaut wurde, ist nach Engineering, 1883 Bd. 36 S. 544 in Textfig.

1 und 2 dargestellt. Es ist dies ein

einziger verhältniſsmäſsig langer Kessel, in welchen in der Mitte eine oben ebene,

unten ungefähr zum Mantel concentrische Feuerkammer eingebaut ist. Der Kesselmantel

selbst ist in der Mitte cylindrisch, in den Endtheilen besteht er aus zwei durch

ebene Stücke verbundenen Halbcylindern. Jeder dieser Endtheile enthält 3 Wellrohre,

welche sämmtlich durch Rohrstutzen von 0m,5

Durchmesser in die gemeinschaftliche Feuerkammer münden. Von dieser gehen dann nach

jeder Seite 146 Heizröhren von 100mm Durchmesser,

wovon 32 Ankerröhren sind, aus. In die Feuerkammer sind 6 stehende Wasserrohre von

0m,38 Durchmesser eingebaut, Auſser durch

diese Rohre wird die ebene Decke der Kammer durch eine Anzahl aufgesetzter Barren

getragen. Die Stirn- und mittleren Rohrwände werden durch eine gröſsere Zahl

Längsanker und Blechwinkel, die ebenen Seitenflächen der Endtheile durch 4 Queranker

gehalten. In jeder Stirnwand befinden sich unten 3 Mannlöcher; auch die Feuerkammer

ist durch ein seitliches Mannloch zugänglich. Die Längsnähte sind 3fach, die

Quernähte doppelt genietet. Die Mantelbleche sind 23mm,8, die Rohrplatten 19mm, die

Wellbleche 11mm dick. Die Nieten haben einen

Durchmesser von 30mm. Ferner ist L = 7m,32, D = 3m,66, d (kleinster Durchmesser der Wellrohre) = 1m,02, R = 9qm,5, H = 348qm, H : R = 36, Gesammtquerschnitt der Heizröhren = 1qm,99, S = 5,27 k/qc.

Eine wieder etwas abweichende Anordnung zeigt der in Textfigur 3 nach Engineering, 1883 Bd. 36 S.

338 abgebildete Doppelkessel, welcher von W. Doxford und

Söhne in Sunderland für den Dampfer Hanoverian

gebaut wurde. Derselbe ist durchweg cylindrisch und gleichfalls jederseits mit 3

Flammrohren versehen; derselbe enthält aber statt der einen gemeinschaftlichen

Feuerkammer deren 6, eine für jedes Flammrohr, so daſs der Querschnitt dem in Fig.

6 Taf. 11 (Wallsend Company) gezeichneten

ähnlich ist mit dem Unterschiede, daſs die Decken der Feuerkammern eben sind. Oben

ist mit 2 Stutzen ein groſser Dampfsammler aufgesetzt. Der Kessel enthält 382

gewöhnliche und 134 Ankerröhren von 89mm

Durchmesser und wiegt 62t ohne

Feuerungseinrichtung, Rauchkammern u.s.w. Es ist L =

6m,10, D = 4m,72, d = 1m,17, R = 11qm,75, H = 372qm,5, H : R = 31,8, S = 5,63 k/qc. Auf der Hanoverian wurden zwei solcher Kessel neben einander aufgestellt, deren 4

Rauchkammern in einen

gemeinschaftlichen Schornstein von 2m,44

Durchmesser münden.

Fig. 3, Bd. 253, S. 221

Die folgenden Neuerungen betreffen die Feuerung der

Schiffskessel.

Welton hat vorgeschlagen, an der Stelle, wo sich die

Feuerkammern an die Flammrohre anschlieſsen, eine durchlochte, aus Asbestmasse

hergestellte Platte A einzubauen (vgl. Fig. 4 und

5 Taf. 17), um eine gute Verbrennung

herbeizuführen. Dieselbe kann in so fern günstig wirken, als sie die Mischung der

Brenngase mit der Luft befördern und, als Wärmespeicher dienend, nach dem Aufgeben

frischen Brennmaterials die zunächst abdestillirenden Kohlenwasserstoffe zur

Entzündung bringen wird. Die Einrichtung wird von Gebrüder

Duncan in London angewendet.

Rait und Gardiner in Millwall leiten nach Gibb's englischem Patent die Heizgase, nachdem sie

durch die Heizröhren in die vorderen Rauchkammern eingetreten sind, nicht direkt in

den Schornstein, sondern führen sie zunächst unter die

Kessel, so daſs auch die untere Mantelfläche derselben als Heizfläche zur Wirkung kommt. Diese

Anordnung erscheint namentlich in so fern zweckmäſsig, als dadurch die Ausdehnung

der Kesselmantel eine gleichmäſsigere wird und diese in Folge dessen mehr geschont

werden; die Zugwirkung wird jedoch dabei beeinträchtigt.

Eine Verstärkung des Zuges will Wéry in Paris nach dem Engineer, 1888 Bd. 55

S. 31 in folgender Weise erreichen: Umgibt man den Schornstein mit einem offenen

Mantel, so wird durch die Erwärmung der in dem Zwischenräume befindlichen Luft in

letzterem eine aufsteigende Strömung hervorgerufen, welche bekanntlich häufig zu

Lüftungszwecken benutzt wird (vgl. Burrell * S. 139 d.

Bd. bezieh. Schlepps

Fig.

1 Taf. 17). Wéry will dieselbe zur

Beförderung des Zuges im Schornsteine selbst verwenden, indem er den Mantelraum, wie

Fig. 10 und 11 Taf. 17

zeigen, oben abschlieſst und die aufsteigende Luft durch eine Anzahl Oeffnungen in

den Schornstein eintreten läſst. Ueber diesen Oeffnungen sollen Schraubenflächen im

Schornsteine angebracht werden, welche die Luft und die Gase zu einer wirbelnden

Bewegung zwingen. Die Einrichtung ist von J. Watt und

Comp. u.a. bei dem Kessel des Dampfers Moreton

ausgeführt worden.

Das Bestreben, die Schnelligkeit der Dampfschiffe zu steigern, drängt immer mehr zu

der Benutzung eines künstlich verstärkten Zuges, um mit

nicht zu groſsen Kesseln möglichst viel Dampf zu gewannen. Mit den bisher hierzu

verwendeten Einrichtungen, namentlich den bei Torpedobooten eingeführten

geschlossenen Staakräumen mit gepreſster Luft, sind jedoch manche erhebliche

Uebelstände verknüpft. Die verhältniſsmäſsige Verdampfung fällt durchschnittlich

sehr gering aus und die Kessel leiden sehr dabei (vgl. Butler 1883 250 93). Diese Nachtheile will J. Howden in Glasgow (* D. R. P. Nr. 24796 vom 31.

December 1882) durch die in Fig. 6 und

7 Taf. 17 dargestellten Anordnungen vermeiden. Vor der Vorderwand des

Kessels, dieselbe fast vollständig bedeckend, ist eine Kammer a angebracht, welche sowohl die rechteckigen

Rauchkammern b, wie auch die vor den Flammrohren

befindlichen cylindrischen Gehäuse d einschlieſst. Die

Heizgase gelangen durch Röhren c, welche die Kammer a durchziehen, in den Schornstein und sollen auf diese

Weise die Luft, welche durch ein Gebläse bei o in die

Kammer a eingetrieben wird, vorwärmen. Die Hauptsache

soll nun eine zweckmäſsige und genau zu regelnde Einführung und Vertheilung der so

vorgewärmten Luft ober- und unterhalb des Rostes sein. Die trommelförmigen Gehäuse

d, vorn mit luftdicht schlieſsenden Thüren

versehen, sind durch eine die Fortsetzung der Rostplatte bildende wagerechte Wand

e in je einen oberen und unteren Raum geschieden,

von denen der erstere von dem Feuerraume durch eine durchlöcherte und mit besonderer

ebenfalls durchlöcherter Thür versehene Wand getrennt ist. Diese Thür ist mit der

vorderen Feuerthür durch Stehbolzen verbunden, wird also mit derselben gleichzeitig

geöffnet und geschlossen. Die Luft tritt nun aus der Kammer a

sowohl in den unteren,

wie in den oberen Raum von d durch Oeffnungen am

Umfange, welche mittels Gitterschieber von auſsen mehr oder weniger geschlossen

werden können. Die betreffenden Handgriffe sind mit Zeigern verbunden, welche die

Gröſse der Oeffnungen genau erkennen lassen. Es kann mithin die unter und die über

den Rost einströmende Luftmenge, jede für sich,

innerhalb weiter Grenzen verändert werden. Beim Schüren bleiben die Oeffnungen ganz

geschlossen. Sehr günstig erscheint die Einrichtung für die Heizer, da die Luft in

der Kammer a die strahlende Wärme von der

Kesselstirnwand auffängt, der Kesselraum also kühl bleibt, namentlich wenn das

Gebläse die Luft aus demselben entnimmt.

Bei kleinen, nach dem Locomotivsysteme gebauten Schiffskesseln wird die Luft in einer

am hinteren Kesselende angebrachten Kammer a in

gleicher Weise vorgewärmt und in seitlichen Rohren nach einer das Gehäuse d umgebenden Kammer geleitet. Auch bei Anwendung

natürlichen Zuges sollen die gleichen Anordnungen vortheilhafte Verwendung finden.

Die Patentschrift enthält eine gröſsere Anzahl verschiedenartiger Ausführungen des

gleichen Grundgedankens.

J. Howden hat mit dem in Fig. 6 und

7 Taf. 17 dargestellten Kessel (für welchen L

= 2m,74, D =

3m,05, d = 0m,91 ist) eingehende Versuche angestellt, über

welche er in der Jahresversammlung der Institution of Naval

Architects (vgl. Engineering, 1884 Bd. 37 S.

313) berichtete und die bisher sehr zufriedenstellend ausgefallen sein sollen. Es

wurde hiernach bei einem stündlichen Verbrauche von 211k Kohlen für 1qm Rostfläche noch eine 9

½ bis 10 fache Verdampfung (auf 100° berechnet) und eine vollständig rauchfreie

Verbrennung erreicht.

Whg.