| Titel: | Neuerungen an Wasserleitungsventilen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 224 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

248 S. 435 und Bd. 252 S. 448.)

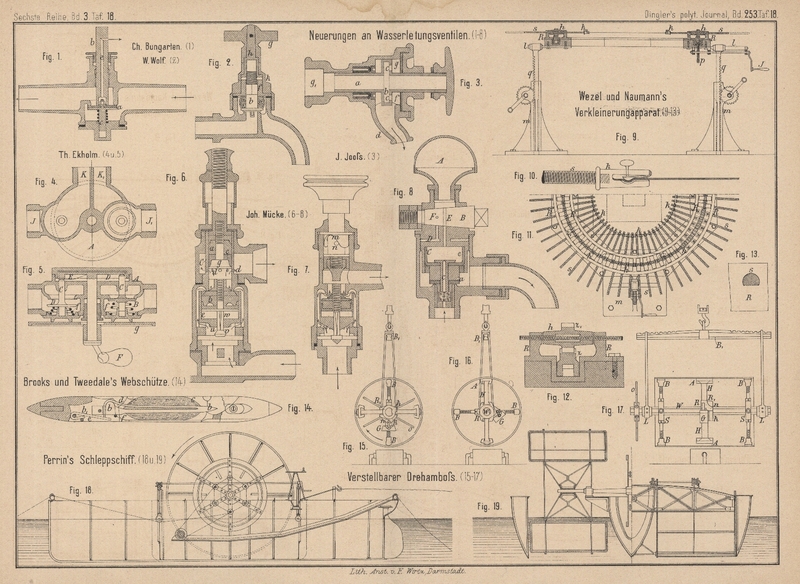

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

Chr. Bungarten in Bonn a. Rh. (* D. R. P. Nr. 24048 vom

8. März 1883) hat ein einfaches AbsperrventillAbsperrventlil mit selbstthätiger Entleerung angegeben; dasselbe besitzt ein mit einer

Lederscheibe abgedichtetes Scheibenventil a (Fig.

1 Taf. 18), welches mittels seiner Spindel c

in einer entsprechenden Bohrung des Gehäuses geführt und durch den Wasserdruck unter

Beihilfe einer Schraubenfeder auf seinen Sitz gepreſst wird. Das Oeffnen erfolgt

durch Niederschrauben der oberen Spindel b; durch

letztere führt ein Kanal e nach auſsen, welcher von der

Lederscheibe des Ventiles a bedeckt wird, wenn dieses

durch b aufgestoſsen wird. Schraubt man dagegen die

Spindel b in die Höhe, so wird die Bohrung e frei, sobald das Ventil a sich auf seinen Sitz auflegt und der Durchfluſs des Wassers abgesperrt

ist. Es kann dann das im abführenden Strange der Leitung befindliche Wasser durch

e abflieſsen. Diese Entleerung kann auch durch eine

in der Ventilspindel c angeordnete Bohrung

bewerkstelligt werden; dieselbe wird dann ebenfalls geschlossen gehalten, wenn b fest auf dem Ventile a

aufsitzt und letzteres öffnet, jedoch frei gelegt, wenn die Spindel b gehoben wird.

Um eine Stopfbüchse an der Ventilspindel unnöthig zu machen, wendet W. Wolf in Heidelberg (* D. R. P. Nr. 25 704 vom 24.

Juli 1883) folgende

Einrichtung an: Die Ventilspindel b (Fig. 2 Taf.

18) besitzt über ihrem runden Theile einen Vierkant, welcher sich in der Büchse f führt; letztere wird von der Ueberfallmutter k auf dem Hahngehäuse festgehalten. In der Mutter k sitzt drehbar die mit Muttergewinde versehene Hülse

h, welche oben mit einem Griffe g versehen ist und in ihrer Längsbohrung den mit

Schraubengewinde versehenen Theil der Spindel b

aufnimmt. Durch Drehen von g bezieh. h kann also das Ventil ohne Verdrehung gehoben und

gesenkt, bezieh. geöffnet und geschlossen werden. Zwischen dem Ventile und der Hülse

f legt sich nun um den runden Theil der

Ventilspindel ein Gummicylinder c, dessen Länge so

bemessen ist, daſs sich bei geschlossenem Ventil die Kopfflächen noch so dicht an

Ventil und Hülse f anlegen, daſs ein Durchtritt des

Wassers an der Spindel vorbei von dem rechten Wasserleitungsstrange ausgeschlossen

ist. Herrscht in letzterem Druck, so wird die Dichtheit noch erhöht. Oeffnet man

dagegen das Ventil, so wird der Gummicylinder c so aus

einander gequetscht, daſs sich sein Umfang ebenfalls fest gegen das Ventilgehäuse

anlegt und auch hier eine Dichtung erzielt wird.

Das Patent * Nr. 25562 vom 24. Juli 1883 von Th. Ekholm

in Stockholm betrifft sogen. Mischventile, wie sie z.B.

bei Badeeinrichtungen mit kaltem und warmem Wasser

gebraucht werden. Die Fig. 4 und

5 Taf. 18 zeigen ein Gehäuse A, in welchem

in zwei besonderen Abtheilungen je ein Ventil B mit

Führungsstift C enthalten ist. Während jede dieser

Abtheilungen einen besonderen Flüssigkeitseinlauf J

bezieh. J1 besitzt,

vereinigen sich die Ausläufe K, K1 in einem zum Aufschrauben einer gemeinsamen Leitung mit Gewinde

versehenen Stutzen (Fig. 4). Die

Verbindung zwischen Ein- und Auslauf kann durch Einstellen der Ventile beliebig

hergestellt und unterbrochen werden. Zu diesem Zwecke ist in einem besonderen

Gehäuse eine Scheibe D angeordnet, die mit keilartigen

Knaggen E besetzt ist, welche dem aus dem eigentlichen

Ventilgehäuse heraustretenden Führungsstifte C der

Ventile zugekehrt sind. Dreht man nun mittels des Griffes F die Scheibe D, so treten diese Knaggen über

die Führungsstifte C, heben dadurch eines der Ventile

oder beide und stellen die Verbindung zwischen dem betreffenden Einlauf- und

Auslaufraume unter Gegenwirkung des Flüssigkeitsdruckes bezieh. des Druckes der auf

dem Ventile lastenden Feder f her. Die Scheibe g ist mit Aufschriften „kalt“, „warm“,

„Brause“ o. dgl. versehen, welche die Stellung der Ventile erkennen

lassen. Natürlich können auf dieselbe Weise auch mehr als zwei Ventile in der

gleichen Art und Weise mit einander verbunden werden. Eine Anwendung auf eine

Badewanne mit Brause und Badeofen ist in der Patentschrift näher erläutert.

Das selbstschlieſsende Ventil von Joh. Mücke in Berlin

(* D. R. P. Zusatz Nr. 26051 vom 26. Juni 1883, vgl. 1881 242 * 95 u. 1882 243 437) hat weitere Veränderungen

erfahren. Der Druckkolben a (Fig. 6 Taf.

18) ist mit zwei Stulpen versehen und spielt in einem Cylinder C, welcher die Fortsetzung des Ventilgehäuses bildet.

Der untere Stulpen c wird von einer Sehraube mit Kopf

g gehalten, so daſs das unter den Kolben tretende

Druckwasser den Stulpen nicht durch die seitlichen Ausfluſsöffnungen d pressen kann.

Im Uebrigen ist die Einrichtung dieses Ventiles, welches besonders bei Wasserclosets

mit bemessener Spülwassermenge Anwendung findet und in diesem Falle von dem

Sitzbrette des Closet niedergedrückt wird, die alte und seine Wirkung folgende:

Sobald der Kolben a nach unten gedrückt wird, werden

zunächst die Durchfluſsöffnungen d durch den Stulpen

c geschlossen und wird darauf der Ventilkolben b in dem eingesetzten Führungscylinder e hinabgestoſsen, so daſs die Durchgangsöffnung

freigegeben wird. Wird nun der Druckkolben losgelassen und durch den Wasserdruck

gehoben, so werden auch die Durchlaſsöffnungen d frei

und das Leitungswasser nimmt seinen durch die Pfeile angedeuteten Weg durch das

Ventil. Zugleich tritt durch die Oeffnung u, welche

durch ein kegelförmiges oder mit einer angefeilten Fläche w versehenes Ventil v verschlossen ist, das

Wasser in das Innere des Cylinders e und bewegt den

Arbeitskolben mit einer Kraft nach oben, welche von dem Drucke und dem Querschnitte

der Durchgangsöffnung abhängig ist.

Fig.

7 Taf. 18 zeigt ein in derselben Weise construirtes Ventil, welches

namentlich als Absperrventil für Wasserleitungen in Küchen u. dgl. dienen soll. Hier

ist der Druckkolben mit einem Stifte n versehen,

welcher sich gegen das Curvenstück m legt. Hierdurch

ist man sowohl im Stande, den Druckkolben in einer Höhe festzustellen, in welcher

der Ventilkolben stets geöffnet ist und der Durchfluſs des Wassers fortwährend

stattfindet, als man auch durch einfaches Hineindrücken und Zurückziehen des Kolbens

die Menge des hindurchflieſsenden Wassers beliebig begrenzen kann.

Bei dem neuesten Wasserleitungsventil Mücke's (* D. R.

P. Nr. 27216 vom 24. August 1883) wird eine ganz ähnliche Wirkungsweise durch

Verbindung des Abschluſsventiles mit einem Entlastungsventile nach bekanntem

Prinzipe erreicht. Der Kolben a (Fig. 8 Taf.

18) ist mit einem groſsen Stulpen e versehen, welcher

gegen die Wandung des nicht ausgebohrten Cylinders C

anliegt. Ueber letzterem liegt der Entlastungshahn B,

welcher den Cylinder C durch die Bohrung E mit dem Windkessel A

verbindet, oder letzteren durch die Bohrung F und D mit einer nach auſsen führenden Einfeilung des

Schraubengewindes in Verbindung setzt. Der Kolben ist wie gewöhnlich fein durchbohrt

und führt die Durchbohrung c durch eine Kammer, welche

mit Filtrirmaterial angefüllt ist. In der skizzirten Stellung des Hahnes B tritt das Druckwasser durch c nach C und durch E nach dem Windkessel A, preſst die hier

befindliche Luft allmählich zusammen, so daſs diese das Ventil a

langsam schlieſst. Soll

sich nun letzteres öffnen, so dreht man B um 90°, wobei

A durch F mit D in Verbindung tritt und die in A befindliche Preſsluft sich nach auſsen ausdehnen und

das Wasser aus A drücken kann. Ist dies geschehen und

dreht man dann den Hahn B wieder um 90°, sodaſs E mit C in Verbindung

tritt, so öffnet der unter dem Ventile a zurückwirkende

Wasserdruck, der den Windkesseldruck überwiegt, das Ventil a, bis durch die Durchbohrung c ein Ausgleich

der Pressungen stattfindet und sich das Ventil a wieder

schlieſst.

Für die Wirkung des Ventiles ist es Bedingung, daſs der Windkessel immer mit einem

gleichen Volumen Luft gefüllt bleibe. Verringert sich diese Luftmenge oder wird

dieselbe mit der Zeit vom Wasser ganz absorbirt, so daſs letzteres den Windkessel

völlig anfüllt, so hört das Ventil auf zu wirken, oder es öffnet sich nur ganz kurze

Zeit, um sich sofort wieder zu schlieſsen.

Jac. Jooſs, in Firma Jooſs Söhne

und Comp. in Landau (* D. R. P. Nr. 26244 vom 15. Juli 1883) hat ein

einfaches selbstschlieſsendes Ventil angegeben, welches jedoch offen gehalten werden

kann (vgl. dagegen Chameroy, 1884 252 * 448). Dasselbe besitzt folgende Einrichtung: Das Rohr g1 (Fig. 3 Taf.

18), welches auf das Wasserleitungsrohr geschraubt wird, erweitert sich plötzlich zu

einer cylindrischen Kammer g, welche den Auslauf d trägt und von einem mit centraler Durchbohrung

versehenen Deckel geschlossen wird. Auf der inneren Seite des Deckels ist eine

starke Lederscheibe f angebracht. In dem Rohre g1 befindet sich eine

Stopfbüchse mit Lederstulpen. In dieser und der Durchbohrung des Deckels führt sich

der hohle Stempel a, welcher in g mit einem hohlen Kolben b versehen ist, um

in g dicht schlieſsend zu gleiten. Die vordere

Kolbenplatte besitzt Oeffnungen c, welche bei

geschlossenem Ventile gegen f anliegen. Behufs Oeffnung

des Ventiles drückt man den Stempel a unter

Ueberwindung des Wasserdruckes zurück. Das Wasser flieſst dann durch a, b, c, g und d aus. Hört

der Druck auf a auf, so schiebt der Wasserdruck den

Stempel a vor und schlieſst dadurch die Oeffnungen c allmählich. Dieser Schluſs geschieht aber um so

langsamer, je mehr sich der Hohlkolben b der

Lederscheibe f nähert Der Gesammtquerschnitt der

Oeffnungen c wird je nach dem vorhandenen Drucke so

bemessen, daſs bei geschlossenem Ventile der Gegendruck, welchen das Wasser auf a und b ausübt, nur so

groſs wird, als nothwendig ist, um den Kolben selbstthätig gegen f zu schieben. Das Ventil soll sowohl als Auslaufhahn,

als auch als Closetventil Verwendung finden.

Tafeln