| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 257 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

(Patentklasse 59. Fortsetzung des Berichtes Bd.

251 S. 518 u. Bd. 252 S. 443.)

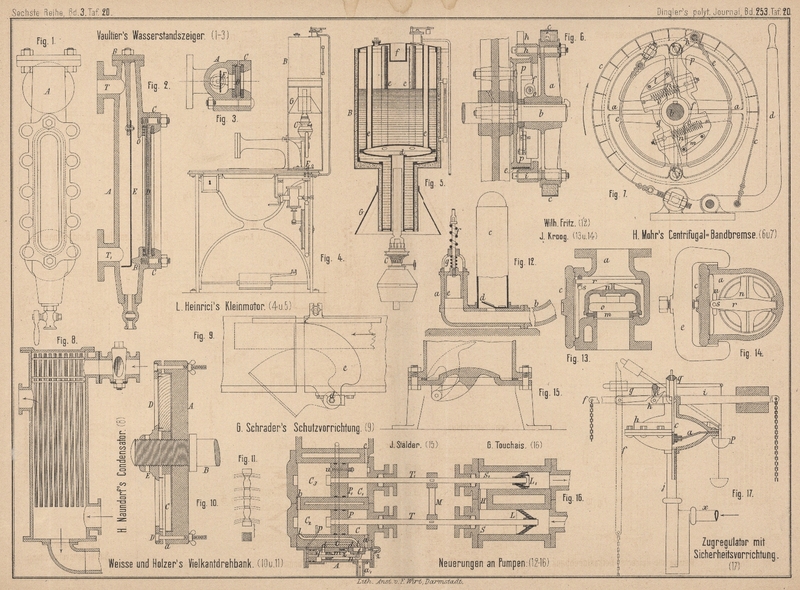

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Ueber Neuerungen an Pumpen.

Wilhelm Fritz in Tübingen (* D. R. P. Nr. 27026 vom 31.

August 1883) hat eine Pumpe angegeben, deren Wirkung auf dem Prinzipe des hydraulischen Stoſses beruht:, dieselbe besteht in

ihrer einfachsten Form aus einem Pumpenstiefel a

Fig.

12 Taf. 20, welcher sich nach unten ohne Zwischenschaltung eines Ventiles

in ein langes, am besten etwas schräg ansteigendes Zuleitungsrohr b (das Saugrohr), das bis in den Sumpf führt,

fortsetzt. Auf diesem Rohre a sitzt ein Windkessel c mit dem Druckventile d

und dem Steigrohre. In dem Stiefel a bewegt sich ein

Napfkolben e, auf dessen Kolbenstange die Kraft

wirkt.

Der Betrieb und die Wirkung dieser Pumpe ist folgende: Angenommen, die ganze Röhre

b und der Stiefel a

seien vom Sumpfe aus mit dem zu fördernden Wasser gefüllt und in dem Napfkolben e befinde sich Luft, so wird, wenn man e anhebt, die in b

befindliche Wassersäule in Bewegung gerathen. Hält man nun den Kolben e plötzlich an, so wird ein Theil des in b befindlichen Wassers, da die ganze Säule nicht auch

plötzlich in Ruhe kommen kann, durch das Steigventil d

in den Windkessel bezieh. das Steigrohr treten. Gleichzeitig ist aber auch die in

e befindliche Luft zusammengepreſst worden und

diese drückt nun, nachdem die Wassersäule in b zur Ruhe

gelangt ist, diese wieder zurück. In Folge dessen saugt dieselbe, einmal in Bewegung

gekommen, den Kolben e unter Mithilfe der Federn f und g wieder nach unten.

Etwa von dem Wasser absorbirte Luft wird dadurch in e

wieder ersetzt, daſs ein sich nach innen öffnendes Luftventil während des Ansaugens

von e etwas Luft in den Napfkolben einströmen läſst.

Hebt man nun den Kolben e, nachdem die Wassersäule in

b zur Ruhe gekommen ist, wieder an und hält ihn

plötzlich auf, so wiederholt sich der beschriebene Vorgang.

Die Pumpe kann auch als Zwillingspumpe ausgeführt werden, in welchem Falle die beiden

Kolben durch einen zweiarmigen Hebel in Bewegung gesetzt werden. Die beiden

Steigrohre können sich zwischen den Windkesseln in eines vereinigen; jedoch ist für

jeden Stiefel ein besonderes Zuleitungsrohr erforderlich. Letzteres kann anstatt

schräg auch direkt senkrecht bis zu dem nahe liegenden Sumpfe ansteigen. Beträgt das

Gefälle von letzterem bis zur Pumpe nicht mehr als 10m, so genügt die Anordnung eines einfachen Klappen- oder

Sitz-Luftventiles, welches letztere sich auf der bis in das Kolbeninnere hinein

verlängerten Kolbenstange führt und von einer Feder nach oben gedrückt wird. Ist das

Gefälle jedoch gröſser als 10m, so muſs eine

besondere Luftpumpe mit der Vorrichtung verbunden werden, die dann mit

Unterbrechungen, je nach

der mehr oder weniger schnellen Absorption der Luft durch das Wasser arbeitet. Man

kann zu demselben Zwecke die im Rohre b befindlichen

Schieber schlieſsen und nun durch Auf- und Abbewegen des Kolbens e Luft durch das Kolbenventil ansaugen und in den

Windkessel drücken.

Eine ganz eigentümliche Idee zu einer Wasserhebevorrichtung rührt von F. A.

Bonnefin in London (* D. R. P. Nr. 27 027 vom 3. Juni 1883) her. Ein

Saugrohr von mehr als Wasserbarometerhöhe ist mit irgend einem Docht ähnlichen

Stoffe gefüllt und mündet mit seinem oberen abwärts gebogenen Ende in eine luftleere

Kammer aus, von welcher dann ein Fallrohr 10m tief

lothrecht herabführt. Im ersteren Rohre steigt das Wasser bis zur Barometerhöhe,

also etwa 10m hoch, vermöge des Luftdruckes auf;

der Rest der Steighöhe wird durch die Capillarwirkung des Fasermaterials überwunden.

Das Wasser soll nun aus dem umgebogenen Ende des Steigrohres in die luftleere Kammer

und aus dieser durch das 10m lange Fallrohr

abflieſsen. Es würde also fortdauernd ohne Arbeitsaufwand Wasser auf eine Höhe

gleich dem Ueberschusse der Saughöhe über Wasserbarometerhöhe gefördert werden und

ein vollkommenes „Perpetuum mobile“ geschaffen sein, wenn eben nicht dieselbe

Capillarkraft, welche das Wasser über 10m heben

soll, sich dem Ausflieſsen desselben aus dem Steigrohre widersetzen würde. Daran hat

allerdings der Erfinder, welcher sonst alles berücksichtigt – es sind Maſsregeln

getroffen, das poröse Material vor Fäulniſs zu schützen, die luftleeren Kammern

dauernd luftleer zu halten u. dgl. –, nicht gedacht und somit wird auch wohl dieses

Perpetuum mobile, wenn er es wirklich einmal auszuführen versucht, die erwartete

Arbeitsleistung beharrlich verweigern.

W. Voit in San Francisco (* D. R. P. Nr. 26467 vom 30.

Juni 1883) wendet bei seinen doppelt wirkenden Plungerpumpen eine der in D. p. J. 1884 251 * 521 beschriebenen Henwood-Whitaker'schen ähnliche innere Stopfbüchse an; nur bildet der durch Drehen einer Schraube zu bewegende

Stopfbüchsenring in seiner ganzen Länge keinen Cylinder, sondern besitzt vielmehr 2

Stangen, welche an dem einen Cylinderende durch ein Querhaupt verbunden sind, in

welches die Druckschraube eingreift.

Die von G. Touchais erfundene direkt wirkende Dampfpumpe weicht sowohl in der Einrichtung des

Dampfmotors, als in der Pumpe wesentlich von bekannten ähnlichen Maschinen ab. Der

nach der Revue industrielle, 1884 S. 183 in Fig.

16 Taf. 20 skizzirte Motor besitzt 2 Cylinder von ungleichem Querschnitte

mit 2 Kolben P und P1, deren Kolbenstangen T,

T1 durch das Querhaupt M fest mit einander verbunden sind, so daſs die Hübe

der Kolben immer gleich groſs werden und stets in gleicher Richtung erfolgen. An den

Böden sind beide Cylinder durch eine Oeffnung b mit

einander verbunden, während der gröſsere Cylinder unter dem Deckel bei e mit dem Auspuffe in Verbindung steht und der kleinere

Cylinder einen Schieberkasten A besitzt, in welchen der

frische Dampf durch das Rohr a1 eintritt und von dort durch den Kanal a nach dem Räume C rechts

von dem kleinen Kolben P strömt. In dem Schieberkasten

A spielt ein Muschelschieber t, welcher von 2 Zapfen in Bohrungen z geführt und durch 2 Differentialkolben q und m, die mittels der

Schieberstange n an A

angreifen, bewegt wird. Die Zapfen des Schiebers t sind

zum Theile cannellirt und wirken als Bremskolben, so daſs die Bewegungen des

Schiebers t fast ohne Stoſs erfolgen. In dem

Schieberspiegel münden 3 Kanäle a, l und d aus; ersterer verbindet den Schieberkasten A mit dem Raume C rechts

von dem Kolben P des kleinen Cylinders; l wird je nach der Stellung des Schiebers entweder mit

d verbunden, welch letzterer Kanal durch i zum Auspuffe führt, oder er tritt mit a in Verbindung, wodurch sich der Druck hinter und vor

dem Kolben des kleinen Cylinders ausgleicht. In den Schieberkasten A tritt auſserdem hinter den groſsen Kolben q der Kanal p ein, welcher

andererseits um die Höhe des Kolbens P vom Boden ab in

den kleinen Cylinder ausmündet. Endlich ist in dem Kolben P1 des groſsen Cylinders noch ein

einfaches, mittels einer Feder geschlossen erhaltenes Ventil u angeordnet, welches sich von rechts nach links öffnet, wenn der Kolben

P1 am Ende seines

Hubes nach rechts angekommen ist und die Ventilstange gegen den betreffenden

Cylinderdeckel stöſst.

Die Wirkung dieses Motors ist nun folgende: In der skizzirten Kolbenstellung tritt

Dampf durch a1, A, a in den Raum C; der

Kolben P wird daher, weil die Räume C2, C3 durch b, l, t, d und i mit dem

Auspuffe in Verbindung stehen, nach links geschoben und nimmt den Kolben P1 bei dieser Bewegung

mit. Während dieses Vorganges findet eine Bewegung des Schiebers t nicht statt, da der Druck des Dampfes auf die rechte

Seite des kleinen Kolbens m den Schieber t in dieser Stellung festhält; denn der Raum hinter dem

groſsen Kolben q steht durch p mit dem Räume C2 und dadurch auch mit dem Auspuffe in Verbindung. Haben die Kolben P, P1 das Ende ihres

Hubes nach links erreicht, so legt P den Kanal p frei und direkter Dampf strömt von C durch p hinter den

Kolben q. In Folge des Oberflächenunterschiedes von q und m wird nun der

Schieber t nach rechts geschoben, so daſs die Kanäle

a und l mit einander

in Verbindung treten und d vom Schieber überdeckt wird.

Der Druck vor und hinter dem Kolben P gleicht sich nun

aus; da aber der Dampf durch b auch in C3 expandirt, der Raum

C1 rechts von P1 aber durch e mit dem Auspuffe in Verbindung steht, so wird P1 unter Mitnahme des

kleinen Kolbens P nach rechts geschoben. Die

Oberflächen von q und m

sind nun so gewählt, daſs der Gesammtdruck des in C2 und C3 expandirenden Dampfes auf q während des ganzen Hubes der Kolben P, P1 nach rechts immer etwas gröſser ist als

der Druck des direkten Dampfes auf m. Erst gegen Ende

des Hubes stöſst das Ventil u

des Kolbens P1 gegen den

Cylinderdeckel, öffnet sich und bewirkt dadurch ein Ausströmen des Dampfes aus C2, C3 zum Auspuffe e. Nunmehr gewinnt wieder der Druck auf m die Oberhand und schiebt den Schieber in die

gezeichnete Lage zurück, wonach sich dasselbe Spiel wiederholt.

Mit diesem Motor ist nun eine von Letestu (vgl. 1844 93 261. 1883 249 * 428)

construirte Pumpe direkt verbunden; dieselbe besitzt ebenfalls zwei Cylinder von

verschiedenem Querschnitte; nur entspricht dem kleineren Dampfcylinder der gröſsere

Pumpencylinder und umgekehrt. Beide Cylinder sind vorn durch die Oeffnung H mit einander verbunden, während sich an den Boden des

groſsen Cylinders das Saugrohr, an den des kleinen Cylinders das Druckrohr

anschlieſst. An den beiden Kolbenstangen T, T1 sind trichterförmige Gitterkolben

angeordnet, von denen der eine die Lederventilklappe links, der andere rechts trägt.

Weitere Ventile besitzt die Pumpe nicht.

Bewegt sich nun der Motor von rechts nach links, wirkt also der direkte Dampf auf den kleineren Kolben P, so wird durch den groſsen Pumpenkolben L das links von demselben in S befindliche Wasser durch H nach S1 und, da dieser Raum

kleiner ist, durch den Kolben L1 in das Druckrohr gedrückt. Bewegt sich umgekehrt

der Motor nach rechts, wirkt der expandirende Dampf

also allein auf den Kolben P1, so drückt der kleine Kolben L das rechts

befindliche Wasser in das Druckrohr, während sich beide Cylinder durch den Kolben

L aus dem Saugrohre wieder mit Wasser füllen. Es

findet also bei dieser Dampfpumpe eine ununterbrochene Wasserförderung statt. Die

Maschine soll nach Ansicht des Erfinders in Folge der Ausnutzung der Expansion des

Dampfes einen 50 Proc. höheren Nutzeffect als ähnliche Maschinen geben und

bedeutendere hydraulische Stöſse in den Saug- und Druckleitungen der Pumpe

vermeiden, da die Bewegungsrichtung des Wassers innerhalb der Pumpe immer die

gleiche bleibt.

Es mag hier noch bemerkt werden, daſs die Einrichtung der Pumpe an die von Guyon und Audemar

erfundene erinnert (vgl. 1882 243 * 362).

Um Dampffeuerspritzen, so lange sie im Dampfkessel den

zum Betriebe der Pumpen nothwendigen Dampfdruck nicht besitzen, doch gebrauchen zu

können, bringt G. A. Jauck in Leipzig (* D. R. P. Nr.

27302 vom 26. Oktober 1883) an denselben eine Vorrichtung an, um die Pumpen von der

Dampfmaschine abkuppeln und durch Handbetrieb in Gang

setzen zu können. Zu diesem Zwecke sind die Dampf- und Pumpenkolben der direkt

wirkenden Dampfpumpe lösbar mit einander verbunden, so daſs, nach Herausziehung

eines Keiles, die Pumpenkolben mittels einer sehr ungünstigen Hebelübersetzung unter

Benutzung der Deichsel als Druckbaum bewegt werden können. In der Patentschrift ist

ferner erwähnt: „Die Anordnung eines auſsen am Pumpencylinder hin und her

gleitenden und durch das Schwungrad bewegten Ausgleichgewichtes, welches das

Zittern des Spritzengestelles beim Betriebe der Dampfpumpe verhüten soll, und die

Construction des Gleitlagers für den Kurbelzapfen in der Kurbelschleife.“

Diese Vorrichtungen weichen aber nur unwesentlich von bekannten ab und werden

deshalb hier übergangen.

Für Pumpenventile schlägt J.

Kroog in Halle a. d. Saale (* D. R. P. Nr. 26470 vom 17. Juli 1883)

folgende gut durchdachte Einrichtung vor. Das Gehäuse a

(Fig. 13 und 14 Taf. 20)

des Pumpenventiles wird durch den Deckel c mittels des

Bügels e verschlossen. In dem Gehäuse a liegt der Ventilsitz m,

auf welchem die durch den Korb n nur an ihrem Umfange

geführte und durch denselben im Hube begrenzte Ventilplatte o ruht. Damit diese Ventilplatte sich in der Führung des Korbes nie

festklemmen kann, sind ihre Kanten genügend abgerundet. Die Befestigung des Sitzes

m und des Korbes n

wird mit Hilfe des Steges r durch die Druckschraube s bewirkt. Letztere hat einen Quergriff u, welchen man nach erfolgtem Anziehen der

Druckschraube parallel zum Deckel c stellt, so daſs bei

geschlossenem Ventildeckel eine Lockerung der inneren Ventiltheile, z.B. durch

Loszittern, unmöglich ist, da der Griff der Druckschraube durch den Deckel an einer

Drehung verhindert wird. Zur Parallelstellung des Griffes u nach erfolgtem Anziehen reicht die natürliche Elasticität des Steges r aus. Der Ventilsitz m

sowohl, als auch die Ventilplatte o sind beide in Bezug

auf eine durch ihren Schwerpunkt gelegte Horizontalebene symmetrisch, so daſs beide

je zwei Sitzflächen haben.

In Folge dieser Eigenthümlichkeit kann ein solches Ventil, falls die in Benutzung

befindlichen Sitzflächen der Ventilplatte und des Ventilsitzes beschädigt werden,

durch einfaches Umdrehen dieser Theile sofort wieder betriebsfähig gemacht

werden.

J. Stalder in Oberburg, Schweiz (* D. R. P. Nr. 26477

vom 24. August 1883) gibt den Saugventilen bei

Jauchepumpen die in Fig. 15

Taf. 20 dargestellte Einrichtung. Der durch die Ventilöffnung hindurchgreifende Arm

soll durch seine Bewegungen die Verstopfung der Oeffnung verhindern. Von diesem

Gesichtspunkte aus muſs das Ventil für Jauchepumpen als zweckmäſsig erachtet werden,

wenn auch die bei demselben stattfindende Querschnittsverengung der Ventilöffnung

sonst entschieden zu verwerfen ist.

Tafeln