| Titel: | Das Eisenbahn-Blocksignalsystem von Postel-Vinay in Paris. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 274 |

| Download: | XML |

Das Eisenbahn-Blocksignalsystem von Postel-Vinay

in Paris.

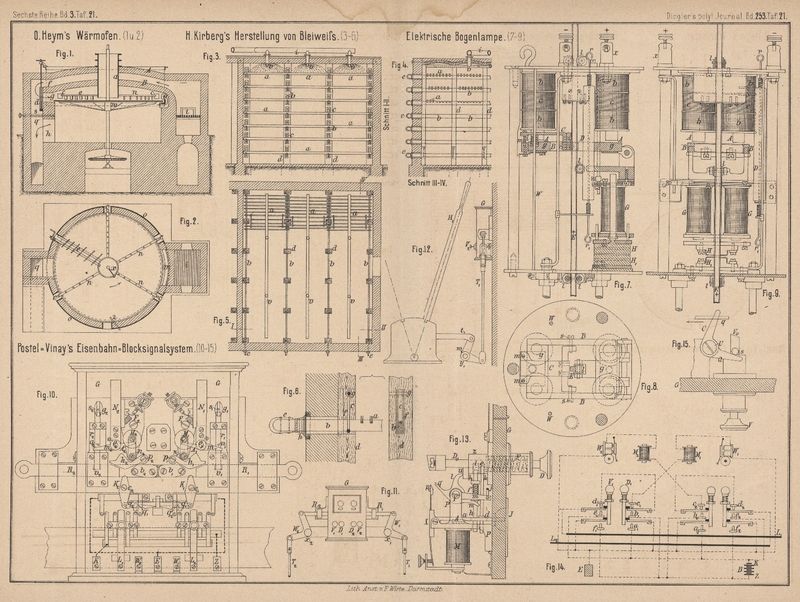

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Postel-Vinay's Eisenbahn-Blocksignalsystem.

Unter den auf der vorjährigen elektrischen Ausstellung in Wien vorgeführten, im

Allgemeinen nicht sehr viel Neues bietenden Blocksignalen erregte besonderes

Interesse die von Postel-Vinay in Paris ausgestellte

Einrichtung, welche von der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn angewendet wird. Dieselbe ist,

wie Oberingenieur L. Kohlfürst in der Elektrotechnischen Zeitschrift, 1884 S. 276 berichtet,

sowohl für die Zugdeckung auf offener Strecke, als auf Stationen mit oder ohne

Weichenverbindung im Gebrauche.

Auf der doppelgeleisigen Bahn besteht die Einrichtung des Signalpostens aus einem

zweiarmigen Semaphor, dem „absoluten Haltsignal“, und zwei Wendescheiben, welche in

entsprechender Entfernung vor und hinter dem Semaphor als Vorsignale aufgestellt

sind. Die beiden Semaphorarme und Wendescheiben werden mittels je eines Hebels HIn den Figuren sind dieselben auf den einen oder den anderen Arm des

Semaphors bezüglichen Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet und

behufs leichteren Auseinanderhaltens die Indices 1 bezieh. 2

hinzugefügt. (Fig. 12

Taf. 21) gestellt; diese 4 Hebel sind neben einander in einem Stellbocke vereinigt,

welcher in der Wärterhütte aufgestellt ist, von wo die dazu gehörigen Drahtzüge

weitergehen. Der elektrische Blockapparat befindet sich in einem an der Wand der

Signalhütte befestigten Eisenkästchen G (Fig.

10, 11 und 12), welches mit den Hebeln der beiden Semaphorarme durch das an den

Drehachsen y und x

bewegliche Winkelgestänge t, w, T, W und R derart in Verbindung steht, daſs beim Zurückstellen

des Hebels H, d. i. beim Stellen des Signalarmes auf

„Halt“ die Stange R in den Kasten G hineingeschoben und beim Zurücklegen des Hebels H, d. i. beim Freistellen des Armes, wieder aus dem

Kasten herausgezogen wird. Die Möglichkeit des Freistellens hängt also davon ab,

daſs sich R herausziehen läſst, was aber erst nach der

seitens des Nachbarwärters erfolgten elektrischen Entblockirung der Fall ist. Es

muſs bemerkt werden, daſs jeder der beiden Semaphorhebel mit dem unmittelbar daneben

im Stellbocke angebrachten Stellhebel des dazu gehörigen Vorsignales durch eine

einfache mechanische Kuppelung verbunden ist, welche immer vorerst die Umstellung

des Semaphorarmes auf „Halt“ erheischt, ehe das Vorsignal in diese Signallage

gebracht werden kann, und umgekehrt vorher die Freistellung des Vorsignales fordert,

ehe der Semaphorarm sich auf „Frei“ bringen läſst. Diese Anordnung ist

getroffen, weil man die Möglichkeit der Entsendung des Entblockirstromes von der

Haltstellung beider Signale (des „fakultativen“

und des „absoluten“) abhängig machen wollte.

Wenn der Signalarm auf „Halt“ gestellt ist, haben die Theile des elektrischen Verschlusses im

Kästchen G die in Fig. 10

ersichtliche Lage. Der Riegel R ist beim Stellen des

Signales in das Kästchen hineingeschoben worden und dabei am Ende seines Weges mit

dem Einschnitte v unter die in Führungen liegende,

leicht bewegliche Stahlstange r gelangt, welche früher

auf R geruht hat, jetzt aber in v einfällt und ein Herausziehen des Riegels R

aus dem Kasten G so lange verwehrt, als sie nicht

wieder ausgehoben wird. Das Ausheben besorgt der von dem Stahlmagnete N polarisirte, um o

drehbare Elektromagnetanker A, dessen rückwärtiger Arm

m unter den seitlichen, aus der Stange r vorstehenden Stift a

greift und dieselbe nach aufwärts hebt, wenn A von dem

Elektromagnete M abgestoſsen und zugleich von der Feder

F abgerissen wird. Die Magnete M bestehen nur aus einem

Kerne, dessen oberes Ende aus der Spule herausragt und dem Anker gegenüber liegt. So

lange M von gar keinem oder von einem positiv aus der

Linie kommenden Strome durchlaufen wird, klebt der Anker an dem Elektromagnetkerne.

Ein negativer Strom bewirkt hingegen das bereits erwähnte Abreiſsen des Ankers,

wobei dieser an den aus weichem Eisen bestehenden Anschlag n gelegt wird und an diesem kleben bleibt. Der bezügliche Signalarm kann

nun auf „Frei“ gestellt, d.h. der Riegel R aus

dem Kasten herausgezogen werden. Hierbei kommt aber das an R befestigte Stück b mit seiner Abschrägung

unter den hakenförmigen, bei p drehbaren Lappen h, hebt denselben in die Höhe und rückt dadurch den

Anker A, der im Wege des Hakens liegt, wieder in die

Normallage zu M. Der Hub beginnt natürlich erst dann,

wenn R schon so weit seitlich gezogen ist, daſs die

Stange r nicht mehr in den Einschnitt v einfallen kann.

Die Bewegungen der Stahlstange r übertragen sich auf

einen kleinen Gewichtshebel g, der mit dem Stifte s auf einen zweiten Doppelhebel einwirkt; der eine Arm

desselben trägt ein roth bemaltes Scheibchen, welches sich vor das im Kasten G ausgesparte kreisrunde Fensterchen stellt, so lange

r in v liegt bezieh.

der Apparat verriegelt ist.

Für jede Fahrtrichtung sind nun zwei Taster vorhanden (vgl. Fig. 11,

13 bis 15),

nämlich: der Entblockirtaster D, welcher zum Entsenden

negativer Ströme dient, und der Correspondenztaster V

zur Entsendungpositiver Ströme zum Zwecke beliebiger Weckersignale. Die Schaltung

der Apparate erhellt aus Fig.

14.Uebrigens scheint auch noch eine andere Leitungsführung benutzt zu werden,

bei welcher die Correspondenztaster einfach die Batterie mit dem positiven

Pole zur Linie einschalten, ohne dabei den eigenen Apparat auszuschalten, so

also, daſs der eigene Wecker W (Einzelschläger)

die abgehenden Correspondenzsignale mitspielt. Die mit V1 abgegebenen

Correspondenzströme gehen vom Kupferpole K der Batterie

B über e1 in die Linie L1, bei der Nachbarblockstation über d2, c2, den Elektromagnet

M2 des

Blockapparates, den Wecker W2 zur Erde E und in der eigenen Station von

E über f1 zum Zinkpole Z

zurück. Ein mit D1

gegebener Entblockirström geht von K über a1 zur Erde E, beim Nachbarposten von E über W2,

M2, c2, d2 in die Linie und in der eigenen Station von L1 über d1, b1 zum Zinkpole zurück.

Abweichend von allen jüngeren Blocksystemen ist die Abgabe des Entblockirstromes

nicht unmittelbar an die Haltstellung des Signalarmes gebunden, sondern an die des

Vorsignales. Diese Abhängigkeit wird überdies nicht durch Vermittelung des

Signalstellhebels, sondern durch die Scheibenspindel des Vorsignales erzielt. In

ähnlicher Weise wie bei den in Frankreich und Oesterreich-Ungarn vorwiegend üblichen

Distanzsignal-Controlen (vgl. Zetzsche: Handbuch der

elektrischen Telegraphier Bd. 4 S. 540 ff.) befindet sich an der

Scheibenspindel eine Contactvorrichtung, die eine vom Vorsignale bis zum

Semaphorposten laufende besondere Linie während der Haltstellung schlieſst, während

der Signallage auf „Frei“ hingegen unterbricht. Diese Linie ist beim

Vorsignale zur Erde und beim Semaphor zu dem Elektromagnete M (Fig. 14),

dann zu einer Batterie und schlieſslich wieder zur Erde geführt. Der Elektromagnet

M befindet sich im Blockapparat kästen G (Fig. 13)

unter dem bezüglichen Entblockirtaster D und wird von

dem an der vorderen Kastenwand befestigten Messing träger P gehalten. Letzterer ist, wie der den Anker A tragende, bei X drehbare Arm a, an zwei Stellen mit Löchern versehen, durch welche

die Stahlstifte k und h

reichen, die mit ihrem oberen Ende in das den Tasterstiel D0 umfassende Stück z eingelassen sind.

Die Tasterstange D0

selbst hat wieder gegenüber k und h Vertiefungen e bezieh.

i, in welche die Stifte unter Umständen wie die

Riegel eines Schlosses eintreten, in welchem Falle die Bewegung der Tasterstange

bezieh. das Hineindrücken des Tasters D, d. i. die

Absendung des Entblockirungsstromes, unmöglich ist. Durch die Stange k wird D so lange

gesperrt, als das Vorsignal auf „Frei“ steht; erst wenn letzteres, auf

„Halt“ gestellt, den durch M gehenden

Stromkreis schlieſst, wird der Anker A angezogen,

demzufolge die mittels des Vorsteckringes d sich auf

den Ankerhebel a stützende Stange durch ihr

Eigengewicht nach abwärts geht und aus der Vertiefung e

herausschlüpft.

Wie früher erwähnt, kann vermöge der mechanischen Verriegelung der Stellhebel des

Vorsignales erst auf „Halt“ gebracht werden, nachdem der Semaphorarm diese

Lage erhalten hat, und muſs umgekehrt das Vorsignal erst auf „Frei“ gestellt

werden, ehe das Gleiche mit dem Lokalsignale geschehen kann; daher sperrt k den Entblockirstrom so lange, als das Vorsignal oder

die beiden zusammen gehörigen Signalmittel sich in der Freilage befinden. Das

vordere Ende des Ankerhebels a reicht bis in die

Kastenwand, welche entsprechend ausgeschnitten ist. Vor diesem Ausschnitte befindet

sich ein kleines blechernes Thürchen J, das in der

Regel versiegelt oder plombirt ist, jedoch aufgemacht werden kann, wenn etwa im

Stromschlusse des Elektromagnetes M oder in seiner

Ausrüstung irgend eine Unordnung eintreten und es nothwendig würde, den Ankerhebel a mit dem Finger niederzudrücken, damit der Stift k herabfällt und D frei

wird.

Der zweite Stift h hat die Aufgabe, nur eine einmalige Benutzung des Entblockirtasters für jeden Zug

zu gestatten. Wird nämlich der Taster D, nachdem k durch den vorbeschriebenen Vorgang ausgeklinkt worden

ist, in den Kasten hineingedrückt, so verdreht das an D0 vorspringende Stück u das vier Arme l, q, n

und m bildende, bei Y

gelagerte Stück, wobei die stählerne Schneide des Armes q unter das hakenförmige Ende der am Ankerhebel A angebrachten Feder p gelangt und zugleich

das gabelförmige Ende des Armes n die Spiralfeder f zusammenpreſst und h

gegen D0 drückt. Hört

nun der Druck der Hand auf D auf und geht die

Tasterstange durch den Druck der Spiralfeder F in die

Ruhelage zurück, so bleibt q von p festgehalten und f

zusammengepreſst; ist dann die Tasterstange so weit zurückgekehrt, daſs ihr

Einschnitt i wieder über der Stange h steht, so schnappt h

vermöge des Druckes der Feder f, die mit dem unteren

Ende an einem auf h gleitenden und mit dem oberen an

einem auf h festsitzenden Ringe befestigt ist, in i ein und D kann nun nicht

mehr bewegt werden, obwohl k kein Hinderniſs bildet.

Wird das Vorsignal für den nächsten Zug auf „Frei“ gestellt, so verriegelt

k wieder bei e,

hingegen wird q von p, da

p die Ankerbewegung mitmacht und seitlich

ausweicht, losgelassen, das Stück lqmn fällt

wieder in die gezeichnete Lage zurück. Der Arm m steht

durch die kleine Stange j mit einem Hebel in

Verbindung, dessen eines Ende ein viereckiges rothes Blättchen trägt, welches sich

vor einen unter dem Blockfensterchen (Fig. 11)

befindlichen verglasten Ausschnitt der Kastenwand stellt und hier sichtbar bleibt,

so lange der Arm q (Fig. 13)

von der Federklinke p festgehalten wird.

Schlieſslich wäre noch zu erwähnen, daſs das vorschriftsmäſsige Vorlauten für den in

die Section eingefahrenen Zug mittels eines einmaligen Glockenschlages und

selbstthätig geschieht, sobald der Signalarm auf „Halt“ gestellt wird. Die

Stange V0 des

Läutetasters V (Grundriſs Fig. 15)

hat einen seitlich vorstehenden Stift s, an welchen

sich der Arm Q des um U

drehbaren Winkels CQ lehnt. C wird durch das hakenförmige Ende der Spange q umgriffen. Wie Fig. 10

zeigt, steht die Spange q durch ein Gelenk mit der um

c drehbaren Kurbel K

in Verbindung. Wenn der Signalarm auf „Frei“ gestellt, also der Riegel R aus dem Kasten G

herausgezogen wird, drückt das auf R befestigte

vorstehende Stück b auf K,

q folgt und geht (bezogen auf Fig. 15 und

R2) nach rechts. An

der Lage des Winkels CQ ändert sich dadurch

nichts. Wird hingegen bei der Haltstellung des Semaphors der Riegel R in den Apparatkasten hineingeschoben, so drückt b die Kurbel K nach

entgegengesetzter Richtung, wodurch q (Fig. 15)

den Arm C in der Pfeilrichtung mitnimmt und der andere

Arm Q, auf s wirkend, die

Tasterstange V0 in

Thätigkeit setzt, als wäre sie durch einen Druck auf den Knopf V bewegt worden. Wenn b an K (Fig. 10)

vorüber ist, stellt die Spiralfeder des Tasters das ganze in Betracht kommende

System wieder in die Ruhelage zurück.

Tafeln