| Titel: | Elektrische Bogenlampe der Rheinischen Elektricitätsgesellschaft in Mannheim. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 278 |

| Download: | XML |

Elektrische Bogenlampe der Rheinischen

Elektricitätsgesellschaft in Mannheim.

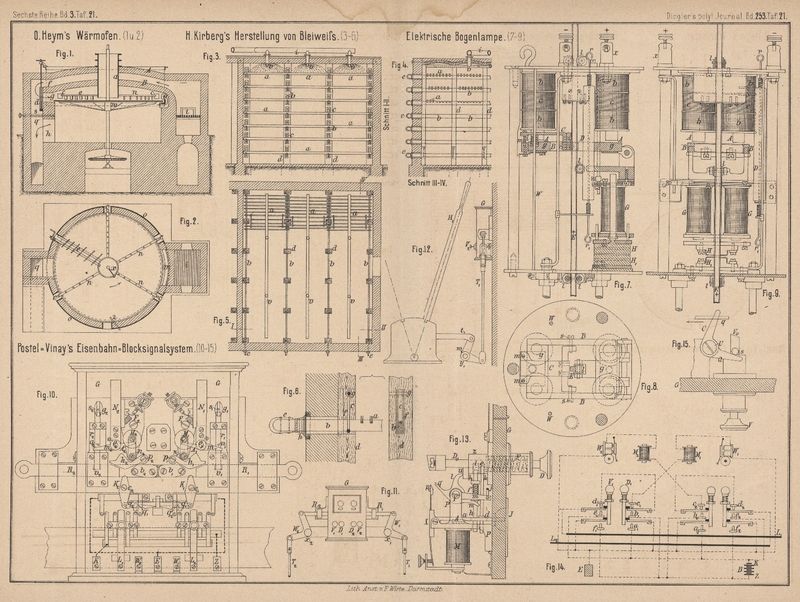

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Elektrische Bogenlampe der Rheinischen

Elektricitätsgesellschaft.

Die Bogenlampe der Rheinischen Elektricitätsgesellschaft

in Mannheim (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 26204 vom 10. April 1883) zeigt einige Neuerungen

in den Einzelheiten ihrer Einrichtung, namentlich die Beigabe eines veränderlichen

Widerstandes zur Regulirung der Stärke des Zweigstromes und eines Widerstandes, der

sich beim Erlöschen der Lampe in den Stromkreis einschaltet, um den Widerstand des

Lichtbogens zu ersetzen.

Diese Lampe besitzt einen Doppelelektromagnet mit vier stabförmigen Schenkeln A (Fig. 7 bis

9 Taf. 21). Jeder Schenkel ist oben und unten mit je einer Rolle b aus dickem Drahte bewickelt, welche neben einander

geschaltet sind und vom Hauptstrome durchflössen werden; in der Mitte zwischen

diesen beiden Rollen trägt aber jeder Kern noch eine Rolle c aus dünnem Drahte für einen den Lichtbogen nicht durchlaufenden

Zweigstrom; die letzteren 4 Rollen sind hinter einander geschaltet. Mittels dieser 4

Schenkel und der 8 Rollen b soll die nämliche

Anziehung, welche ein groſser Elektromagnet liefern

könnte, erzielt werden, ohne eine entsprechend groſse Trägheit des Eisens in Betreff

des Magnetisirens und Entmagnetisirens mit in den Kauf nehmen zu müssen, während man

wegen der Nebeneinanderschaltung der Rollen dünneren Draht nehmen kann, deshalb

gröſsere Windungszahl und gröſsere magnetisirende Kraft erlangt, ohne den

Gesammtwiderstand der Lampe zu vergröſsern.

Die Rollen c wirken den Rollen b entgegen; wird der Lichtbogen zu groſs, so schwächen erstere den

Magnetismus der Kerne A so weit, daſs der unterhalb des

Elektromagnetes liegende, um ein Gelenk drehbare und zwei Eisenanker g tragende Hebel B

abfallt. Zwischen den beiden Wangen des Hebels B ist um

zwei Stifte s drehbar ein kleiner Winkelhebel C gelagert, welcher als Bremse für den oberen

stählernen Kohlenträger + E dient; die Spiralfeder i drückt den Hebel C

stetig so empor, daſs derselbe einen beständigen Druck gegen den Träger + E ausübt, wenn nicht die den Hub des Hebels

begrenzenden Schrauben m dies verhindern. Winkelhebel

C und Spiralfeder i

gehen natürlich mit dem Ankerhebel B auf und nieder.

Rechts ist an den Hebel C eine Bremsplatte aus Stahl

angeschraubt, welche beim Emporgehen des Ankerhebels B,

während des regelmäſsigen Brennens der Lampe, an den Kohlenträger + E angepreſst wird und denselben festhält (vgl. Fig.

7), während

bei abfallendem Ankerhebel B die Schrauben m den Hebel C mitnehmen

und dadurch den Kohlenhalter frei machen.

Die Glasröhre D (Fig. 7 und

9) ist mit stark gepreſstem Graphitpulver gefüllt, in welches die

isolirten Metallstifte r, r1 hineinragen, an die sich der Zweigstromkreis anschlieſst. Wenn die

Zweigstromrollen c stärker, als dies zur Erhaltung des

richtigen Abstandes der Kohlenstäbe erforderlich ist, auf die Eisenkerne der vier

Schenkel wirken, so werden die Stifte r, r1 aus der Röhre D herausgezogen, um die Länge und den Widerstand der Graphitschicht zu

vergröſsern und dadurch den Zweigstrom bis zu der der gewünschten Lichtbogenlänge

entsprechenden Gröſse zu schwächen. So werden dieselben Zweigstromrollen für jede

Bogenlänge benutzbar. Der obere Kohlenträger + E wird

durch mehrere Rollenpaare l geführt.

Auch der Elektromagnet G mit zwei Schenkeln befindet

sich in Nebeneinanderschaltung mit den 8 Rollen b in

dem Hauptstromkreise. An seinem Anker ist der Kohlencontact H befestigt und wird beim Eintreten des Stromes in die Lampe von der

isolirt an der Grundplatte der Lampe befestigten Kohlenplatte H1 abgehoben, dadurch

aber der Stromkreis, welcher von der positiven Klemme x

über H und H1 nach den isolirt in die beiden Lampenplatten

eingelassenen Kohlenwiderständen W führt, unterbrochen,

so daſs nunmehr der ganze Strom durch die den Lichtbogen bildenden Kohlenstäbe gehen

muſs.

Im Ruhezustande der Lampe liegen die beiden letztgenannten Kohlen auf einander, weil

der Ankerhebel B abgefallen ist und der Winkelhebel C den Träger + E frei

läſst. Wird darauf der elektrische Strom zugeführt, so ziehen die Rollen b den Hebel B nach oben,

Hebel C geht mit und hebt den Träger + E so weit, daſs der Lichtbogen sich bildet;

gleichzeitig hebt der Elektromagnet G den Kohlencontact

H von H1 ab und unterbricht dadurch den durch die

Widerstände W führenden Strom weg. Sind die Kohlen

abgebrannt, so geht kein Strom mehr durch den Elektromagnet G, sein Anker mit dem Kohlencontacte H fällt

daher ab, legt sich auf H1 und schaltet dadurch den Widerstand W an

Stelle des Lichtbogens ein. Ist durch Verbrennen der Kohlen der Lichtbogen zu lang,

sein Widerstand also zu groſs geworden, so veranlassen die Rollen c den Fall des Ankerhebels B und hierdurch eine Lüftung der Bremse, so daſs der Kohlenträger + E sich zu senken und die Kohlenstäbe wieder in den

richtigen Abstand von einander zu bringen vermag.

Tafeln