| Titel: | Wärmofen für die Herstellung von Kohlensteinen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 279 |

| Download: | XML |

Wärmofen für die Herstellung von

Kohlensteinen.

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

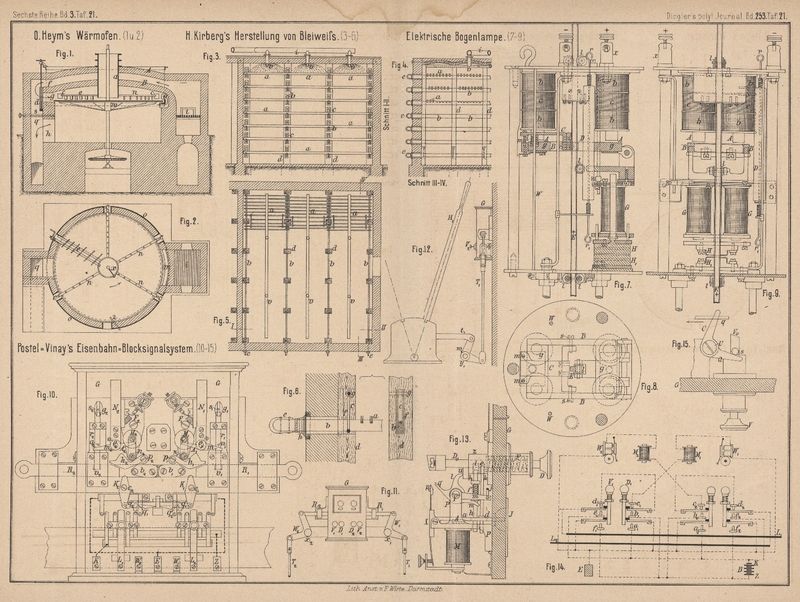

Heym's Wärmofen für die Herstellung von Kohlensteinen.

Nach O. Heym in Dortmund (* D. R. P. Kl. 10 Nr. 26 901

vom 21. Oktober 1883) wird in den jetzt gebräuchlichen Wärmöfen ein Theil des Peches verflüchtigt

oder verbrannt, weil die Flamme der Feuerung direkt mit dem Gemenge von Kohle und

gemahlenem Pech zusammenkommt. Heym empfiehlt daher,

über dem Tische zwei Kugelgewölbe A und B (Fig. 1 und

2 Taf. 21) anzubringen. Der Feuerung i

gegenüber befindet sich der Kanal q, in welchem zwei

Schieber d und s

angebracht sind und der durch die Oeffnungen f, g und

h mit den übrigen Ofenräumen in Verbindung steht.

Die Gase der Feuerung streichen zwischen den beiden Gewölben A und B entlang, treten durch die Oeffnung

f in den Kanal q und

von da bei geöffnetem Schieber d und geschlossenem

Schieber s über den Tisch w, dann durch die im Mauerwerke ausgesparte Oeffnung v unter den Tisch und von da durch die Oeffnung h und den Kanal q nach dem

Kamine.

Bei dieser Stellung der Schieber und Führung der Verbrennungsgase wird die auf dem

Roste i erzeugte Wärmemenge am vollständigsten

ausgenutzt, wie dies in der Praxis der gewöhnliche Fall sein wird; soll jedoch, was

auch vorkommt, der Hitzegrad ermäſsigt werden, so wird die Oeffnung g durch den Schieber d

geschlossen, der Schieber s dagegen geöffnet, so daſs

die Feuergase durch die Oeffnung f und den Kanal q direkt zum Kamine gehen.

Endlich kann man die beiden Schieber d und s nur theilweise öffnen oder schlieſsen, so daſs ein

Theil der Feuergase direkt nach dem Kamine, ein Theil jedoch über den drehbaren

Tisch w geht.

Die Achse des Tisches w ist, wie gewöhnlich, oben in dem

eingemauerten guſseisernen Cylinder a gelagert und wird

durch Kegelräder angetrieben. Am Blechmantel o des

Ofens sind guſseiserne Kästen c angeschraubt; in diesen

und dem Cylinder a sind mit Stiften versehene

Eisenstangen n befestigt, welche den Zweck haben, das

Gemenge von Kohle und Pech fortwährend umzurühren. Die gleiche Aufgabe erfüllen auch

die sogen. Jalousien e; es sind dies Bleche, welche auf

der einen Seite an einer festen, auf der anderen an einer beweglichen Stange

befestigt sind, wodurch man ihnen eine mehr oder weniger schräge Stellung geben

kann.

Das Gemenge von Kohle und Pech wird in den Cylinder a

aufgegeben und fällt auf den Tisch w; ein an dem

Cylinder a befestigter Abstreicher x bringt die Kohle in den Bereich der Rührstäbe n und der Jalousien e;

letztere schieben die Kohle durch die schräge Stellung der Bleche allmählich vom

Mittelpunkte des Tisches nach dessen Umfange, wo dieselben durch einen Abstreicher

z abgestrichen wird, um mittels einer

Transportschnecke nach der Presse zu gelangen.

Tafeln