| Titel: | Neuerungen in der Gespinnstfabrikation; von Hugo Fischer. |

| Autor: | Hugo Fischer |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 305 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gespinnstfabrikation; von Hugo

Fischer.

(Patentklasse 76. Fortsetzung des Berichtes Bd.

249 S. 250.)

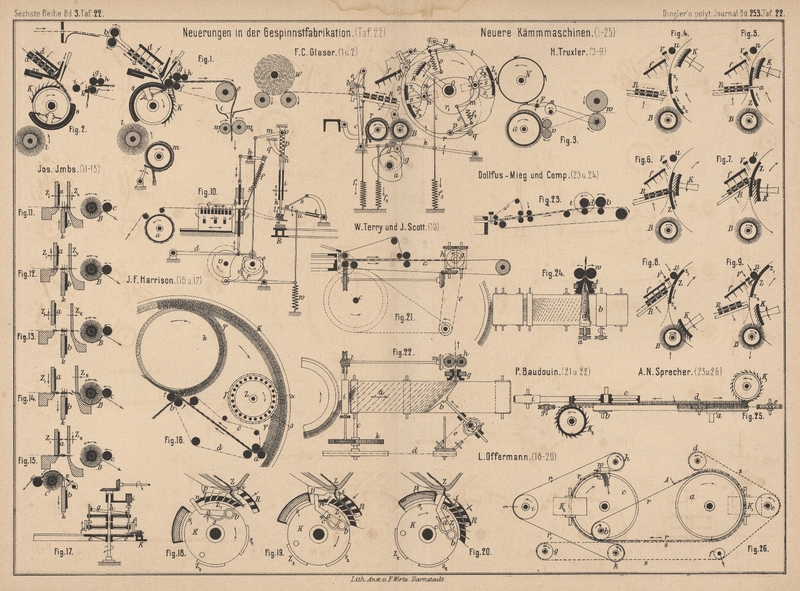

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 22.

H. Fischer, über Neuerungen in der

Gespinnstfabrikation.

5) Kämmmaschinen.

Seit dem letzten Berichte über die im Deutschen Reiche patentirten, die Construction

von Kämmmaschinen betreffenden Erfindungen ist wiederum eine Anzahl Neuerungen durch

die amtliche Veröffentlichung der Patentschriften bekannt geworden, deren

wesentliche Grundzüge im Nachfolgenden einer kurzen Besprechung unterzogen werden

sollen. Die neuen Patente beziehen sich vorzugsweise auf die Abänderung bestimmter

Theile der Heilmann'schen, Noble'schen, Hübner'schen und Imbs'schen Kämmmaschine; nur zwei derselben betreffen

vollständig neue Anordnungen von Kämmmaschinen und erwecken dadurch ein besonderes

Interesse. Es sind dies die Patente von Truxler und von

Sprecher. Während die neue Maschine des ersteren

nach sachverständigem Urtheile groſse Vorzüge gegenüber der früheren Construction

(vgl. 1880 238 * 395) und auch gegenüber anderen

Kämmmaschinen aufweist, dürfte der wahre Werth der eigenartigen Maschine von Sprecher erst durch die praktische Anwendung zu

erweisen sein.

Die Kämmmaschine Heilmann'schen Systemes von F. C. Glaser in Berlin (* D. R. P. Nr. 21157 vom 20.

Mai 1882) ist von den bisher bekannten gleichnamigen Maschinen durch Abänderung der

Speise Vorrichtung und des Abreiſsapparates unterschieden. Die Figuren 1

und 2 Taf. 22In diesen und den folgenden Zeichnungen bedeutet:Punkt an dem Pfeilende • → Uebergang aus der Ruhe in

die Bewegung nach der Pfeilrichtung.Punkt an der Pfeilspitze → • Uebergang aus der Bewegung

in die Ruhelage. zeigen die betreffende Einrichtung in zwei

verschiedenen Arbeitsstellungen. Dem Speiseroste a ist

ein Walzenpaar b angefügt, welches an der

Speisebewegung des Rostes theilnimmt und bei der Zurückschiebung mittels eines

Schaltmechanismus derart in Drehung versetzt wird, daſs das zwischen die Walzen

geführte, zu kämmende Band zwischen den beiden Rosthälften gegen die Speisezange c hin vorgeschoben wird. Der bekannte Speisekamm d hält bei dem Vorwärtsgange des Rostes das Band fest,

so daſs dasselbe aus der geöffneten Zange c

hervortritt. Die Gleitfläche der gesammten Speisevorrichtung ist gegen die Ebene des

Speiserostes geneigt. Der zum Abnehmen der gekämmten Faserbärte und zur Bildung des

Kammzugbandes dienende Abreiſsapparat setzt sich aus einem endlosen, über die Walzen

e und f geleiteten

Riemen mit zwei auf diesem ruhenden Druckwalzen g, h

und der Abreiſswalze i zusammen. Zur Stützung dieser

Theile dienen Hebel, die durch Excenter der Kammwalzenwelle so bewegt werden, daſs

die Abreiſswalze nach dem Vorübergehen gehen des Kammbogens K gegen

den belederten Bogen s der Kammwalze gepreſst und das

Abzugsleder mit der Abreiſswalze zur Berührung gebracht wird, wie dies Figur

1 zeigt. Die Zähne K kämmen hierbei das Ende

des zwischen den Walzen f und i herabhängenden und zwischen f und g festgeklemmten Faserbartes rein. Gleichzeitig wird

dieser durch das umlaufende Abzugsleder allmählich aufgenommen und noch vor dem

Eintritte des Bartendes zwischen die Walzen f, i der

Anfang des neuen zuletzt gekämmten Faserbartes durch die auf dem Lederbogen s rollende Abreiſswalze i

hinzugefügt. Hierdurch bedeckt der Anfang dieses letzten Bartes das Ende des

vorletzt gebildeten und es entsteht ein zusammenhängendes Zugband, das im weiteren

Verlaufe durch den Trichter t geleitet von den

Abzugswalzen w1, w2 dem Drehtopfe zugeführt wird. Bei

zurückgeschobenem Abreiſsapparate ist der Antrieb des Zugleders ausgerückt und der

zwischen den Walzen f und g herabhängende Bart durch die dünne Walze k

aus dem Bereiche der Kammwalzenzähne gedrückt (vgl. Fig. 2). Die

Bürstenwalze l mit Abnehmer m reinigt die Zähne der Kammwalze von anhängenden Kämmlingen und wird bei

Ankunft des Zahnbogens K diesem genähert.

Durch ein späteres Patent (* D. R. P. Nr. 23727 vom 29. August 1882) erhielt F. C. Glaser eine andere Einrichtung zur Bewegung des

Abreiſsapparates geschützt, mittels deren die Annäherung der Abreiſswalze an die

Kammwalze unabhängig von derjenigen des Abzugsleders gemacht ist.

L. Offermann in Leipzig bezeichnet in der Beschreibung

der ihm patentirten Heilmann'schen Kämmmaschine (* D.

R. P. Nr. 23 870 vom 28. Februar 1883) als einen Mangel der bisherigen Construction

dieser Maschinen, daſs die Backen der Speisezange so dicht an die Nadelspitzen der

Kammwalze angestellt werden müssen, daſs bei dem Kämmen mäſsig festen Fasermaterials

das Zerreiſsen vieler Fasern unvermeidlich sei, sowie daſs bei klettigen Wollen wohl

die nahe dem Ende des Faserbartes vorhandenen Kletten der Wirkung der Kammzähne

folgen und in den Kämmling übergeführt werden, nicht aber diejenigen Klettentheile,

welche in dem den Zangenbacken zunächst liegenden Theile des Faserbartes eingebettet

sind, da diese vermöge ihrer gröſseren Unbiegsamkeit den durch die Nadeln abwärts

gezogenen Fasern nicht zu folgen vermögen. Offermann

sucht diesen Uebelstand dadurch zu beseitigen, daſs er unmittelbar vor der

Speisezange liegend, oberhalb der Kammtrommel einen cylindrisch gebogenen Rost

anordnet, dessen Stäbe bei dem Niedersenken zwischen die Nadelreihen der Kammwalze

eintreten und hierbei die Fasern nebst anhängenden Kletten auf den Grund der

Nadelstäbe herabdrücken.

In Fig. 18 bis 20 Taf. 22

sind die betreffenden Theile der Offermann'schen

Erfindung in drei verschiedenen Arbeitsstellungen veranschaulicht. K bezeichnet die Kamm walze. Auf dem Umfange derselben

sind je zwei Kammbogen

Z1, Z2 und zwei Lederbogen

s1, s2 befestigt. Die Kammbogen bestehen aus den

bekannten festen Nadelstäben und einem neu hinzutretenden beweglichen Nadelstabe n, welch letzterer an zwei Hebeln a befestigt ist, die im Inneren der Kammwalze dicht an

deren Seitenscheiben liegen und um Zapfen b drehbar

sind. Federn c heben diesen Nadelstab in die

Arbeitstellung empor, eine feste Führungsplatte p

drückt, wenn sie mit dem Ende des Hebels a in Berührung

kommt (vgl. Fig. 19),

den Nadelstab n in das Innere der Kammwalze zurück. Z ist die Speisezange, welche den zu kämmenden

Faserbart hält, R der von zwei Hebeln getragene, nach

einem Kreiscylinderabschnitte gekrümmte Rost zum Eindrücken der Fasern in die Zähne

der Nadelstäbe. Zwei auf der Kammwalzenwelle sitzende unrunde Scheiben ertheilen,

indem dieselben gegen die Hebel wirken, dem Roste in bestimmter Reihenfolge eine

radial gerichtete Verschiebung und eine Drehbewegung um die Kammwalzenachse derart,

daſs die Winkelgeschwindigkeit des Rostes gleich derjenigen der Kammwalze ist.

Fig. 18: Die Nadelstäbe Z1 erfassen den aus der Zange Z vorhängenden

Faserbart; Rost R steht in der gröſsten Entfernung von

den Nadeln. Bei der Drehung der Kammwalze drückt in Fig. 19 die

Bahn p den beweglichen Nadelstab zurück und bewirken

die oben genannten unrunden Scheiben eine solche Bewegung der Rosthebel, daſs die

Rostplatte sich der Kammwalze nähert und den Faserbart, sowie in demselben

vorhandene aufwärts strebende Kletten zwischen die Nadeln der Kammwalze herabdrückt.

Die Gröſse der Senkung wird hierbei durch den Anschlag i bestimmt, welcher sich auf das Vorderende der Führungsplatte p stützt. Erst nachdem durch fortgesetzte Drehung der

Kammwalze der letzte feste Nadelstab derjenigen Rostspalte, welche der Speisezange

zunächst liegt, gegenüber steht, nimmt der Rost, durch eine der unrunden Scheiben

getrieben, an der Drehbewegung theil; es gleitet die Nase i von dem Stützpunkte p herab (vgl. Fig.

20) und die Roststäbe senken sich vollständig zwischen die Nadelstäbe ein.

Hierbei werden im Ende des Faserbartes befindliche Kletten erfaſst und ausgespannt

erhalten, so daſs sie bei dem gleich darauf erfolgenden Emporschnellen des

beweglichen Nadelstabes n zwischen dessen Nadeln

eingeklemmt und sicher aus dem Barte gezogen bezieh. abgerissen werden. Während des

Abzuges des gekämmten Faserbartes verharrt der Rost in seiner angenommenen Lage,

wird dann durch eine der Scheiben von der Kammwalze abgehoben und schwingt so hoch

gegen die Speisezange zurück, daſs die an der Zange herausragenden, oftmals stark

nach oben gekrümmten Kletten nicht gestaucht, sondern bei dem folgenden Niedergange

des Rostes sicher herabgedrückt werden.

Bei der in Fig. 3 Taf.

22 dargestellten neuen Kämmmaschine von H. Truxler in

Lure, Departement Haute-Saône in Frankreich (* D. R. P. Nr. 10141 vom 20. December

1879 und Zusatz Nr. 15187 vom 1. Januar 1881 bezieh. Nr. 18511 vom 9. December 1881) ist die

rotirende Kammwalze der Heilmann'schen Maschine durch

einen schwingenden Kammbogen ersetzt, welcher von den aus früheren Patenten

bekannten Truxler'schen Abreiſszangen umkreist wird. An

die Stelle des aus einem Walzenpaare und einer Zange bestehenden Speiseapparates der

alten Maschine tritt hier eine dem Heilmann'schen

Speiseroste nachgebildete Einrichtung; die Speise- und Abreiſsbewegungen sind so mit

einander verknüpft, daſs sie in stetiger Folge stattfinden. Die Maschine ist

hierdurch nicht nur vereinfacht, sondern es ist auch die Leistungsfähigkeit

derselben sowohl in quantitativer, als qualitativer Beziehung erhöht worden. Das von

dem Wickel W kommende Band durchdringt den Speiserost

R und folgt dessen Bewegung, so daſs der

vorstehende Faserbart in den Bereich der rotirenden Abreiſszangen Z1, Z2 gebracht wird. Der Speiserost schwingt, von dem

Excenter a aufwärts, von der Feder f1 abwärts getrieben um

den Zapfen b, welcher am Ende des Winkelhebels c befestigt ist. Wird hierbei auch diesem Hebel durch

das Excenter d bezieh. die Feder f2 eine schwingende

Bewegung um seinen Drehzapfen ertheilt, so überträgt sich dieselbe mittels des

Zahnbogens e1 und der

Zahnstange e2 auf den

Rost R derart, daſs dieser auf seiner Unterlage gegen

die Abreiſszange hin verschoben wird. In der höchsten Stellung des Rostes senken

sich die Nadeln der Platte f in die Rostspalten und der

Vorstechkamm V in den zwischen Rost und Abreiſszange

ausgespannten Bandtheil ein. Erstere hindern die Bandverschiebung während des

Abreiſsens, letzterer hält die im Bandende befindlichen kurzen Fasern zurück, so

daſs der rein gekämmte Bart, von der Abreiſszange weiter getragen, an die Nadelwalze

N abgegeben werden kann. Das vordere Ende des

Faserbartes wird von dem Roste so weit in die geöffnete Abreiſszange eingeschoben,

daſs dasselbe an der Innenseite der Zange herabhängt. Das Reinkämmen dieses Endes

besorgt nach dem Schlüsse der Zange der abwärts schwingende Kammbogen K, dessen Bewegung von dem Excenter g bezieh. der Feder f3 ausgeht und auf K

durch den Hebel h und die Zugstange i übertragen wird. Die Reinigung der Kammzähne von den

Kämmlingen ist der durch Excenter a dem Kamme entgegen

geführten Bürstenwalze B übertragen, welche wiederum

durch die Kratzenwalze T gereinigt wird. Der Backen z1 der Abreiſszange ist

an einem Schieber s befestigt, welcher in radialen

Prismenführungen der auf der Achse O befestigten und

mit dieser rotirenden Scheibe l gleitet; der bewegliche

Backen z2 wird von den

Hebeln m gehalten, welche um Zapfen n der Schieber s drehbar

sind. Durch Zugstangen o und Hebel p, deren Rollen q mit dem

Umfange der feststehenden unrunden Scheibe r durch

Federn f4 in Berührung

gehalten werden, wird bei der Drehung der Zangen ein jeder der Hebel m so bewegt, daſs sich die Zangen zu geeigneter Zeit

öffnen und schlieſsen und dadurch den eingeführten Faserbart freigeben oder

festhalten. Die ebenfalls feststehende unrunde Scheibe r1 bringt im geeigneten Zeitpunkte eine

Radialverschiebung der Zangen hervor. Ueberhöhungen des Randes der rotirenden

Scheibe l drücken unmittelbar vor dem Abreiſsen eines

Faserbartes den Winkelhebel t in die Höhe und damit die

kleine Walze u gegen die Stirnfläche der den Bart

haltenden Zange. Durch die hierbei der Walze ertheilte Rollbewegung werden auch die

bei dem Abreiſsen frei gewordenen Fasern dem vorstehenden und von der Zange

weitergeführten Barte zugefügt. Die einzelnen von der Nadelwalze N aufgenommenen Barte streicht der Finger F ab und legt sie auf die langsam rotirende

Kratzenwalze G derart nieder, daſs sie sich gegenseitig

überdecken und zu einem fortlaufenden Bande anordnen, welches dann die Walzenpaare

v und w verdichten und

ableiten.

Zum Zwecke besseren Verständnisses der Arbeitsweise dieser interessanten Maschine

sind in Fig. 4 bis

9 Taf. 22 sechs auf einander folgende Werkzeugstellungen gezeichnet,

welche das Zusammenspiel der Werkzeuge mit dem Faserbande verdeutlichen. Fig.

4: Der Speiserost R steht in tiefster

Stellung und ist so weit zurückgezogen, daſs das freie Bandende a aus demselben hervorragt. Die Abreiſszange Z ist geöffnet und dreht sich in der Pfeilrichtung. Mit

dem Aufwärtsschwingen des Rostes ist Vorrücken desselben gegen die Zange verbunden,

so daſs der Bart in die offene Zange eindringt und schlieſslich Zange und Rost nur

noch um etwa 1mm von einander abstehen (Fig.

5). Die Bewegungen dauern fort, die Zange Z

schlieſst sich und erfaſst den eingetretenen Faserbart (Fig. 6),

welchen der nun abwärts schwingende Kamm K kämmt. Bei

weiterer Drehung des Rostes R um den Zapfen b (Fig. 3) wird

das von der Zange festgehaltene Band aus dem Roste um eine bestimmte Länge

hervorgezogen (Fig. 7); die

Bürste B streicht aus dem tief herabgesenkten Kamme den

Kämmling aus und die Zange Z öffnet sich, ohne ihre

Weiterbewegung zu unterbrechen, um einen geringen Betrag, so daſs das von derselben

gehaltene, bereits gekämmte Bartende frei wird. Da nun gleichzeitig die in den Rost

eindringenden Nadeln der Platte f das Band im Roste

festhalten, so gleitet in Folge des Auseinandergehens von Rost und Zange das

Bartende so weit aus letzterer hervor, bis der bereits gekämmte Theil vor die

Stirnseite der Zange tritt (Fig. 8).

Diese schlieſst sich, erfaſst hierdurch den Bart von Neuem und reiſst denselben von

dem noch immer von der Nadelplatte im Roste zurückgehaltenen Bande ab. Der sich in

das Band dicht vor der Zange senkende Vorstechkamm V

reinigt hierbei das Bartende von den etwa anhaftenden Kämmlingen. In der Folge (vgl.

Fig. 9) senkt sich der Rost in seine Anfangsstellung (Fig. 4)

zurück, die Walze u verdichtet das Ende des

abgerissenen Bartes und der Kamm schwingt ohne Arbeitsverrichtung in seine höchste

Stellung zurück. Während dieser Arbeitsperiode der einen Zange hat die zweite Zange

den von ihr gehaltenen, bereits gekämmten Bart an die Abnehmwalze N abgeliefert und kommt in der in Fig. 4

gezeichneten Stellung an, wenn die übrigen Werkzeuge die ebenfalls in dieser Figur

dargestellte Lage einnehmen. Die Umlaufsgeschwindigkeit der Abreiſszangen ist nicht

constant: sie ist am kleinsten während der Arbeitsperiode, am gröſsten während des

Uebertragens des gekämmten Bartes nach der Ablegstelle: hierdurch wird die

Transportzeit abgekürzt und die Nutzleistung der Maschine gesteigert.

Die Kämmmaschine von J. Thompson und Th. Barker (Englisches Patent, vgl. Textile Manufacturer, 1884 S. 85), welche die Firma Curtis, Sons and Comp. in Manchester zur Ausführung

bringt, vereinigt die Grundgedanken, aus denen sich die Constructionen Cartwright's und Heilmann's entwickelten. Der Erfindung Cartwright's ist die Trennung des zu kämmenden Faserbandes in kurze

Faserbärte, derjenigen Heilmann's die rotirende

Kammwalze entlehnt. Diese Maschine kann daher als eine Erweiterung der Reihe jener

vielen Varianten betrachtet werden, die im Laufe der Zeit aus der Cartwright'schen Maschine hervorgegangen sind und

welche in den Kämmmaschinen Lister's und Little-Eastwood's ihre Hauptvertreter haben. Die

Scheidung der kurzen und langen Fasern in dem abgerissenen Barte ist in Folge der

Anwendung einer besonderen Kammwalze jedenfalls eine vollkommenere, als sie das

einfache Ausziehen des Bartes aus den Nadeln des das Band zuführenden Hechelfeldes

bezieh. den Nadeln des Kammringes der erwähnten Lister'schen MaschinenVgl. J. A. Hülße: Die Kammgarn-Fabrikation,

Stuttgart 1861. ergibt.

W. Terry und J. Scott in

Dudley Hill bei Bradford (* D. R. P. Nr. 20283 vom 10. December 1881) haben einen

Speiseapparat für Noble'sche Kämmmaschinen angegeben, welcher das zu kämmende Material in

Gestalt kleiner Barte mittels eines schwingenden Kammes (Speisekamm) und einer

Tupfbürste dem groſsen Kammringe der Noble-Maschine zuführt. Zwischen der

Transportwalze a und der Zange b (Fig. 10

Taf. 22) wird das zu kämmende Faserband durch ein aus wandernden Nadelstäben in der

bekannten Art zusammengesetztes Hechelfeld c

unterstützt, welches durch einen Kurbelmechanismus in Richtung der Bandbewegung

verschoben werden kann. Die Speisezange b besitzt zwei

bewegliche Backen. Der untere, mit dem Hebel d

verbundene Backen wird durch die excentrische Scheibe e

aufwärts geschoben, durch sein Eigengewicht gesenkt. Die Stange g nebst Hebel h überträgt

die Bewegung desselben auf den oberen Backen derart, daſs seinem Steigen die Senkung

des letzteren, also der Schluſs der Zange entspricht. Die Verbindung zwischen Stange

g und Hebel h

vermittelt die Schraubenfeder f, welche bei dem

Schlüsse der Zange zusammengepreſst wird und die Druckgröſse zwischen den

Zangenbacken bestimmt. Vor der Zange hängt der Speisekamm k in der Führung i eines um o schwingenden Winkelhebels im. Das obere Ende der Kammstange trägt die

Rolle n und wird von der Feder p gegen die

gekrümmte Bahn q gedrückt. Die Gestalt dieser Bahn

bedingt, daſs bei einer von dem Excenter r ausgehenden

Schwingung des Winkelhebels der Kamm k nicht einem zu

o concentrischen Kreise αβ folgt, sondern auf einer Bahn αγ gegen die Zange aufsteigt. Durch die

wandernden Nadelstäbe c wird das zu kämmende Band um

eine bestimmte Länge in der Speiserichtung vorgeschoben und das vorstehende Bandende

dann durch Verschiebung des ganzen Hechelfeldes c gegen

die geöffnete Zange b hin, in diese eingelegt. Die

Zange schlieſst sich und klemmt das Bandende fest, so daſs bei dem Rücklaufe des

Hechelfeldes das Abreiſsen eines Bartes von dem durch die Nadeln c festgehaltenen Bande erfolgt. Der Kamm k schwingt gegen die Zange, senkt sich nach dem

Kammringe R zurückschwingend in den vorstehenden

Faserbart ein und führt denselben, da sich die Zange hierbei geöffnet hat, nach dem

oberhalb des groſsen Kammringes liegenden Punkte α.

Eine Tupfbürste l, welche mittels der Stange s aufgehängt und durch den in der Hülse t gleitenden Stab u

geführt wird, löst den Bart aus den Nadeln des Speisekammes und drückt denselben in

die aufrecht stehenden Nadeln des Kammringes ein. Die unrunde Scheibe v bezieh. die Feder w

dienen zur Bewegung dieser Bürste.

Besondere Schwierigkeit verursacht bei der Noble'schen

Kämmmaschine die vollständige Abnahme des Kammzuges von den Nadeln der Kammringe.

Namentlich an dem äuſseren dieser Ringe, bei welchem der Abzug an der concav

gekrümmten Seite erfolgt, ist es schwer zu vermeiden, daſs ein wenn auch

verhältniſsmäſsig kleiner Theil der langen Fasern von den Nadeln zurückgehalten wird

und dadurch in den Kämmling übergeht. Die Ursache hiervon liegt in dem Umstände,

daſs die Abzugswalzen, selbst bei kleinem Durchmesser, nie so dicht an den Umkreis

der Kammringe angestellt werden können, um sämmtliche, auch die nur wenig über die

äuſserste Nadelreihe vorstehenden Fasern zu erfassen. J. F.

Harrison in Bradford (* D. R. P. Nr. 21153 vom 4. April 1882) gibt nun ein

Verfahren und eine Einrichtung zum Kämmen der

Faserstoffe an, welches durch Anwendung einer dem Bradley und Campbell'schen Vorstechkamme nachgebildeten Kreiszange zum

Vorziehen der Fasern vor die Nadeln der äuſsersten Reihe des Kammringes den

angedeuteten Uebelstand beseitigen soll. Soweit die Zusammensetzung des Apparates

beurtheilen läſst, dürfte derselbe auch wohl geeignet sein, diesen Zweck zu

erfüllen.

In Fig. 16 und 17 Taf. 22

stellt K den äuſseren, k

den inneren Kammring einer Noble'schen Kämmmaschine

dar. Die Zuführung der zu kämmenden Bänder erfolgt in der bekannten Weise, ebenso

die durch allmähliche Vergröſserung des Winkels ϕ

bewirkte erste Kämmung der Fasern. Die am groſsen Kammringe K nach innen, am kleinen k nach auſsen

vorstehenden Fasern werden, wie ebenfalls bekannt, an den Abzugsstellen von den

Walzenpaaren a und b

erfaſst, ausgezogen und mittels der Transportriemen cd

zu einem Bande vereinigt abgeführt. Zwischen dem Berührungspunkte der beiden

Kammringe und den Abzugswalzen ordnet Harrison dicht am

inneren Umfange des Kammringes K anstehend eine

Kreiszange Z an. Der untere ringförmig gestaltete

Backen e derselben untergreift die vorstehenden

Faserenden. Der oberhalb der Faserenden angeordnete Backen besteht aus einzelnen

segmentförmigen Theilen f, welche an senkrecht

geführten Stangen befestigt sind und durch die feststehende Führungsschiene g gehoben und gesenkt werden, wenn sie nebst dem

unteren Backen um die Achse h rotiren. Die Schiene g ist derart gestaltet, daſs die Backen f an der Berührungsstelle α des unteren Ringbackens e mit dem Kammringe

K gesenkt, während des Wegstückes αβ gesenkt erhalten werden und dann aufsteigend

auf dem Wege βγα erhoben bleiben. In der

gesenkten Stellung pressen Spiralfedern i die

Zangenbacken gegen einander, so daſs die zwischen dieselben eingetretenen Faserenden

festgehalten werden. In Folge der gleichgerichteten Drehung von Zange und Kammring

werden daher die Fasern in dem Maſse, als sich der Winkel ψ vergröſsert, aus den Nadeln des Kammringes und den von diesen

zurückgehaltenen Kämmlingen hervorgezogen; sie können demnach schlieſslich von den

Abzugswalzen a mit Sicherheit erfaſst und vollständig

ausgezogen werden. Die dichte Anstellung der Zange an die innere Nadelreihe bewirkt,

daſs auch die nur wenig nach innen vorstehenden Fasern erfaſst und so weit

vorgezogen werden, daſs ihr vollständiges Ausziehen keiner weiteren Schwierigkeit

unterliegt.

In gleicher Weise wie in dem vorgeführten Beispiele können auch durch Anstellen einer

gleichartig construirten Kreiszange an den inneren Kammring k die von diesem getragenen Fasern ausgezogen werden. Dagegen erscheint

die Ausführbarkeit der ebenfalls von Harrison

beschriebenen Anordnung einer Kreiszange, welche den groſsen und kleinen Kammring

gleichzeitig berührt, deshalb zweifelhaft, weil die

Drehrichtung der Zange stets nur mit derjenigen eines

Kammes übereinstimmt.

Der bekannte Abzugsapparat der Hübner-Köchlin'schen

BaumwollkämmmaschineVgl. A. Lohren: Die Kämmmaschinen, Stuttgart

1875 S. 135 Taf. XVII. ist durch Dollfus-Mieg und Comp. in Mülhausen (* D. R. P. Nr. 23539 vom 9. Mai 1882)

in so fern abgeändert worden, als die Achse des kegelförmigen Wickeldornes, welche

bei Hübner geneigt zur Bewegungsrichtung des

Abzugsbandes liegt, hier normal zu dieser Richtung gestellt ist. Die Drehung des

Dornes wird ferner nicht durch Reibung am Abzugsbande, sondern durch direkten

Schnurenantrieb a (Fig. 23 und

24 Taf. 22) bewirkt. Da die kugelige Spitze des Dornes bis in das Innere

des kurzen rotirenden Trichters t ragt, findet eine

gute Ueberleitung des gedrehten Bandes nach den Preſs- und Abzugswalzen w statt. Die dem Dorne d

entgegengesetzt umlaufende Walze b soll die Fasern,

welche sich bei dem

Aufwickeln des Zugbandes von diesem ablösen, zurück nach dem Wickeldorne schieben,

so daſs dieselben für die Bandbildung nicht verloren gehen.

Die von P. Baudouin sen. in Mülhausen (* D. R. P. Nr.

17895 vom 4. Juni 1881) angegebene und in Fig. 21 und

22 Taf. 22 dargestellte Einrichtung zur

Herstellung eines schwach gedrehten endlosen Zugbandes bewirkt die Drehung

des auf dem endlosen Transportriemen a lagernden

Kammzuges durch Stauchen desselben mittels einer zur Bewegungsrichtung des Riemens

geneigt liegenden Schiene b. Dieselbe erhält eine zu

ihrer Länge normal gerichtete Hin- und Herschiebung mittels eines von der Hauptwelle

c aus durch Riemen- und Schnurentrieb de bewegten Excenters f. Die Vorschiebung der Stauchschiene b

verursacht, da das Zugbandende zugleich durch den in der Stauchrichtung rotirenden

Trichter g gehalten wird und an dessen Drehung Theil zu

nehmen strebt, ein Aufrollen des Zugbandes, so daſs dasselbe schwach gedreht durch

die Preſswalzen h abgeleitet wird. Der Antrieb dieser

sowie der Abzugswalze i geht von der Hauptwelle c aus und wird durch die Rädervorgelege k, l und m vermittelt.

Unter den zahlreichen, bisher von Jos. Imbs in Paris

entnommenen deutschen Patenten, welche sich vorzugsweise auf Construction von

Mechanismen für den Betrieb der Werkzeuge beziehen, weist das Patent Nr. 16530 vom

6. Oktober 1880 nebst Zusatz Nr. 19358 vom 16. November 1881 eine beachtenswerthe

Neuerung auf. Dieselbe besteht in der Zufügung zweier Kämme zu den bereits bekannten

Werkzeugen, welche, da sie dicht an den Vorderflächen der Speise- und Abreiſszange

in das Faserband eintreten, wohl geeignet scheinen, das bisher auf der Imbs'schen Maschine nicht mit Sicherheit erreichbare

Reinkämmen des ganzen Faserbartes zu ermöglichen. In

den Fig. 11 bis 15 Taf. 22

ist versucht, das sich hierdurch ergebende neue Zusammenspiel der Kämmwerkzeuge mit

dem Faserbande auf Grund der Patentbeschreibung bildlich darzustellen, um damit

einen Einblick in den Kämmprozeſs selbst zu erlangen. Zu den bekannten Werkzeugen

tritt hinzu: 1) der an der Vorderfläche der Speisezange Z1 liegende Kamm a; derselbe ist am oberen (beweglichen) Zangenbacken befestigt und wird so

eingestellt, daſs die Nadelspitzen bei halb geöffneter Zange der Oberkante des

unteren Zangenbackens gegenüber stehen (Fig. 12);

2) der Kamm b an der der Abreiſszange Z2 zugekehrten Fläche

des Hauptkammes k.

Bei der gröſsten gegenseitigen Näherung der beiden Zangen (Fig. 11)

tritt der Hauptkamm k in die Mitte des zwischen den

Zangen ausgespannten Bandtheiles, der Hilfskamm b dicht

an der Vorderfläche der Abreiſszange Z2 in diesen ein. Diese Zange hat hierbei das bereits

in der letzten Arbeitsperiode rein gekämmte Ende des Faserbandes erfaſst. Die Kämme

k und b verbleiben in

den Stellungen Fig. 11 bis

14 in der gehobenen Lage. Die Speisezange Z1 öffnet sich so weit, daſs die Nadeln

des Kammes a noch in das Band hinabragen, dieses aber frei in der

geöffneten Zange liegt. Durch Auseinandergehen der Zangen (Fig. 12)

schiebt der Hilfskamm a die kurzen Fasern in der

Richtung der Zangenbewegung zurück, so daſs sie sich innerhalb der geöffneten Zange

anhäufen und zwischen a und k eine rein gekämmte Bandstrecke entsteht. Die zurückweichende

Abreiſszange Z2 zieht

dagegen die nicht von der Speisezange gefaſsten langen Fasern aus, während b und k die kurzen Fasern

zurückhalten. Im Verlaufe dieser Zangen Verschiebung öffnet sich Z1 vollständig (Fig.

13) und gleitet daher nun, da die Kammzähne a

aus dem Bande ausgetreten sind, frei über das letztere zurück. In der äuſsersten

Linksstellung schlieſst sich die Zange Z1 (Fig. 14)

und erfaſst das Band, die Kämme k und b senken sich und nehmen die in ihnen angehäuften

Kämmlinge mit herab, die Abreiſszange Z2 tritt mit dem abgerissenen Faserbarte dicht an die

Bürstenwalze B heran, öffnet sich und gibt das Bärtchen

an dieselbe ab. Aus der geschlossenen Speisezange ragt daher jetzt ein Faserbart

hervor, welcher nur in dem dieser Zange zunächst liegenden Theile α kurze Fasern aufgehäuft enthält. Das Ende dieses

Bartes besteht dagegen auf eine solche Länge aus rein gekämmten Fasern, daſs nach

dem Eintritte in die sich vorwärts bewegende geöffnete Abreiſszange (Fig. 15)

ein kurzes, rein gekämmtes Stück vor der Vorderfläche dieser Zange liegt, in welches

bei erneutem Aufgange des Kammes k der Hilfskamm b einsticht (Fig. 11).

Die Reinigung dieser Kämme besorgt die rotirende Bürste C (Fig. 15)

und die fein verzahnte schwingende Kammschiene s. Die

Bürstenwalze B erhält Pilgerschrittbewegung, so daſs

sich die aufgelegten Faserbärte dachziegelartig überdecken und durch die Walze c ein zusammenhängendes Zugband abgelöst wird.

In dem neuesten Patente von J. Imbs (* D. R. P. Nr.

26401 vom 18. August 1883) ist der gerade Kamm durch eine kleine, rasch rotirende

Kammwalze ersetzt, welche dem zwischen der Speise- und Abreiſszange gehaltenen

Faserbande entgegen geführt wird. Die Textfiguren 1

bis 6 geben ein Bild von dem Zusammenspiele der

Werkzeuge mit dem Arbeitsmateriale. K ist die mittels

eines Stirnradvorgeleges rasch umgetriebene Kamm walze. In gesenkter Stellung wird

dieselbe von der Bürstenwalze B gereinigt, der von

dieser aufgenommene Kämmling aber mittels Kratzenwalze C und Hacker h abgeführt. Das von dem Wickel

W kommende Faserband läuft durch die Speisezange

Z1 nach der

Abreiſszange Z2, welche

die gekämmten Faserbärte unter Vermittelung der kleinen rotirenden Bürste b dem Preſswalzenpaare w

zum Zwecke der Vereinigung zu einem Bande übergibt.

In Textfigur 1 ist das Uebertragen des Bartes von der

Bürste b auf die Walzen w

dargestellt; letztere erhalten eine kurze Verschiebung gegen die Bürste und nehmen,

da sie sich gleichzeitig drehen, den dargebotenen Faserbart auf. Die Speisezange Z1 schiebt das

festgehaltene, bei dem

vorhergehenden Spiele gekämmte Bandende in die geöffnete Abreiſszange Z2 ein. Diese schlieſst

sich, während Z1

geöffnet wird, so daſs bei dem Zurückweichen der Zangen (Textfig. 2) ein neues, noch ungekämmtes Bandstück von dem Wickel W abgezogen wird. Im Verlaufe dieser Bewegung wird,

wenn der Zangenabstand die gröſste Faserlänge übersteigt, der Backen z1 der Speisezange

gesenkt (Textfigur 3), die Zuführung des Bandes

dadurch unterbrochen und das Auseinanderziehen des zwischen den Zangen ausgespannten

Bandstückes eingeleitet.

Fig. 1., Bd. 253, S. 315

Fig. 2., Bd. 253, S. 315

Fig. 3., Bd. 253, S. 315

Fig. 4., Bd. 253, S. 315

Fig. 5., Bd. 253, S. 315

Fig. 6., Bd. 253, S. 315

Nachdem auch der Backen z2 der Speisezange niedergedrückt wurde, steigt die

Kammwalze K empor und erreicht das Faserband in dem

Augenblicke, in welchem die Ablösung des von der Abreiſszange erfaſsten Bartes von

dem durch Z1

festgehaltenen Bande erfolgt (vgl. Textfig. 4). Die

Erhebung der Kammwalze dauert fort, bis die Achse derselben in die Ebene der unteren

Zangenbacken eingetreten ist (Textfig. 5), die Zangen

rücken gegen einander und die von denselben gehaltenen Faserbärte werden durch die

Nadeln der rotirenden Kammwalze K von den Kämmlingen

befreit. Gleichzeitig mit dem erneuten Auseinanderrücken der Zangen findet die

Senkung der Kamm walze statt (Textfig. 6); der aus

der Speisezange hervorragende gekämmte Faserbart wird hierdurch in normale Lage zur

Bewegungsrichtung der Zangen gebracht, während der abgerissene Bart aus der sich

öffnenden Abreiſszange durch die Bürste b entfernt

wird. Durch Herabsenken der Kammwalze bis zur Berührung mit der Reinigungsbürste B und Zusammenrücken der Zangen Z1, Z2 wird die in der Textfigur

1 skizzirte Stellung der Werkzeuge wieder herbeigeführt.

Vollständiges Reinkämmen der Faserbärte in Folge dichten Anstellens der Zangen an die

rotirende Kammwalze (Textfig. 5) und möglichste

Schonung der Fasern durch allmählichen Angriff der Kämme an den aus den Zangen

vorstehenden Faserbärten (vgl. Textfig. 4 und 5), dürften als Vortheile dieser neuen Imbs'schen Construction anzuerkennen sein.

Eine eigenartige Construction zeigt die Wollkämmmaschine

von A. N. Sprecher zu Anduze in Frankreich (* D. R. P.

Nr. 19868 vom 3. Januar 1882), welche sich zwar durch groſse Einfachheit auszeichnet

und gewiſs auch sehr leistungsfähig ist, aber bezüglich der Güte der Arbeit wohl

manchem Zweifel Raum lassen dürfte. Dieselbe gehört zur Klasse der Maschinen mit Ringzangen. Eine der Zangen ist gebildet durch den über

die Scheiben a und b (Fig.

25 und 26 Taf. 22)

geleiteten endlosen Riemen r und das die Scheiben a, d, e, f und g

umspannende Seil s. Die Zuführung der zu kämmenden

Barte erfolgt bei A, der Eintritt zwischen die

Zangenbacken r, s unterhalb der Leitwalze d. Die Barte liegen normal zur Bewegungsrichtung des

Riemens r und ragen um mehr als ihre halbe Länge über

den Rand der Scheibe a hervor; sie treten in Folge des

Umlaufes der Zangenbänder in den Bereich der rotirenden Kammwalze K1. Die hier einseitig

gekämmten Barte werden sodann einer zweiten, aus der Scheibe c und dem auf den Scheiben c, h, i und k laufenden Riemen r1 gebildeten Zange übergeben, welche dicht an die

erste Zange herantritt. Diese erfaſst die gekämmten Enden der Faserbärte derart,

daſs die bisher von der Zange r, s gehaltenen, daher

nocht nicht gekämmten Enden, sowie eine kurze Strecke des bereits gekämmten Theiles

der Barte über den Zangenrand hervorstehen und einer zweiten Kammwalze K2 dargeboten werden

können. Den Abzug der gekämmten Barte als zusammenhängendes Zugband übernehmen die

kleinen, schräg zur Ebene der Scheibe c gelagerten

Abzugswalzen w.

Im Anschlusse hieran seien einige Leistungswerthe mitgetheilt, welche sich auf die in

dem früheren Referate (1880 238 * 392, Tafel 29 Fig. 1)

beschriebene Kämmmaschine von Heilmann-Ducommun und

Steinlen beziehen und sich im Bulletin de

Mulhouse, 1882 S. 326 veröffentlicht finden:

a) Leistung einer Wollkämmmaschine mit zwei Tischen von

300mm Breite:

Spielzahl in der Minute

36

bis

38

Zahl der Arbeitsstunden

11

Wolle mit 10 Proc. Kämmling und

weniger

80

bis

100k

Wolle mit 20 Proc. Kämmling

60

„

70

Wolle mit mehr Kämmling

40

„

50

b) Leistung einer Baumwollkämmmaschine mit zwei Tischen

von 200mm Breite:

Spielzahl in der Minute

60

Zahl der Arbeitsstunden

11

Kurze amerikanische Baumwolle mit 7 Proc.

Kämmling

22k.

Tafeln