| Titel: | Neuere Schutzvorrichtungen an Kreissägen. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 318 |

| Download: | XML |

Neuere Schutzvorrichtungen an

Kreissägen.

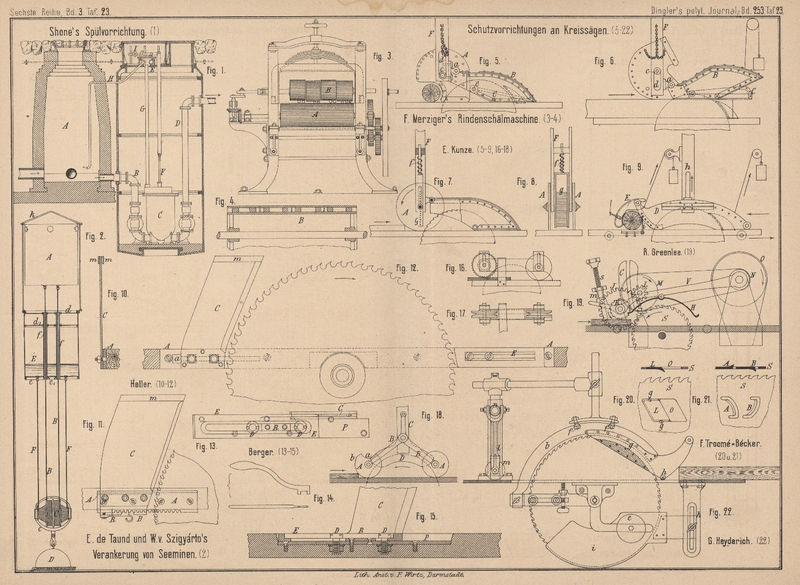

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes Bd.

250 S. 58.)

Neuere Schutzvorrichtungen an Kreissägen.

Trotz der groſsen Zahl der vorhandenen und in D. p. J.

(1881 242 * 174. 1882 246 *

408. 1883 249 * 433. 250 * 58)

beschriebenen Kreissägen-Schutzvorrichtungen scheint dieser Gegenstand noch nicht

erschöpft und liegen wieder eine Anzahl neuer Vorschläge vor, welche jedoch zumeist

Vervollkommnungen bekannter Einrichtungen sein sollen.

Der Wichtigkeit entsprechend, welche das Vorhandensein eines Schnittspalters für die

Sicherheit beim Langschneiden hat, gibt das Bulletin de Mulhouse, 1884 S. 30 eine groſse Anzahl von

Befestigungsarten für den Schnittspalter oder Spaltkeil, welche eine Verstellbarkeit desselben bei

dem Kleinerwerden des Sägeblattes oder der Benutzung von Sägeblättern von

verschiedenem Durchmesser gewähren. Die Stärke des Spaltkeiles soll bei Sägeblättern

von 250 bis 600mm Durchmesser mit 2 bis 5mm bei einer Breite von 80 bis 135mm bemessen und der Querschnitt nicht keilförmig

mit geraden Seitenflächen ausgeführt werden, sondern nur eine kurze Schneide

erhalten. Bei der Benutzung von verschieden starken Sägeblättern wird der Spaltkeil,

nachdem die kurze Schärfe die Stärke des engsten Schnittes erreicht hat, keilförmig

gegen den dem breitesten Schnitt entsprechenden Rücken verlaufend gemacht; bei

Sägeblättern von gleicher Stärke ist der Spaltkeil nach der kurzen Schneide von vorn

bis hinten gleich dick.

Die Verstellbarkeit des Spaltkeiles gegen das Sägeblatt ist nothwendig, wenn derselbe

bei kleineren Durchmessern der Säge noch die getrennten Theile im Schnitte genügend

aus einander halten soll, damit dieselben von der Säge nicht zurückgeworfen werden.

Bei der von Heller angegebenen, in Fig. 11

Taf. 23 dargestellten Einrichtung ist in dem Schlitze des Sägetisches eine

Zahnstange A befestigt, auf welcher sich eine Klammer

B verschieben läſst; an dieselbe ist der Spaltkeil

C angeschraubt und wird durch die Federklinke R festgestellt. An den Spaltkeil sind noch an seinem

oberen Ende zu beiden Seiten Leisten m aufgesetzt (vgl.

Fig. 10), welche das Zurückschleudern des von der Säge doch etwa

mitgenommenen Holzes verhindern sollen. Bei einer zweiten Einrichtung (Fig.

10 und 12 Taf. 23)

wird der Spaltkeil C einfach mit Schrauben in dem

Schlitze a der Platte A

befestigt; doch kann diese Anordnung nur benutzt werden, wenn die Säge wie bei

Kreissägen zum Säumen an der Seite des Tisches angebracht ist, oder der Tisch in dem

Schlitze getheilt ist, so daſs die eine Hälfte desselben abgehoben werden kann, wenn

der Spaltkeil verstellt werden muſs. Dieselbe Fig. 12

zeigt auch noch eine Einrichtung zum Verschlieſsen des Sägeschlitzes vor der Säge

bei kleiner werdendem Durchmesser derselben. Wenn der Schlitz vor der Säge beim

Schneiden zu lang ist, kann die Säge leicht durch das Fehlen der Auflage für das

Holz Splitter von diesem abtrennen, welche sich in dem Schlitze festsetzen. Es ist

dies nicht bloſs gefährlich, sondern erzeugt auch unreine Schnittkanten. Die in den

Schlitz vor der Säge eingelegte Platte E ist deshalb

durch eine Schlitzschraube genau gegen die Säge einzustellen.

Bei der in Fig. 13 bis

15 Taf. 23 veranschaulichten Einrichtung von Berger in Thann ist der Spaltkeil C mit einer

Schlitzplatte E versehen, welche in einer Vertiefung

P des Sägetisches verstellt werden kann. Die

Befestigung erfolgt durch die vertieft liegenden Schrauben D mit Hilfe des in Fig. 14

dargestellten Schlüssels. Würden zu dieser Befestigung durch den Tisch und unterhalb

desselben Muttern tragende Schrauben benutzt, wie in einer anderen angegebenen

Einrichtung, so würde das Feststellen des Spaltkeiles durch das Anziehen der Muttern

unter dem Tische sehr unbequem werden. Die genaue seitliche Stellung und gerade

Verschiebung des Spaltkeiles C sichert in Fig.

13 und 15 das in

den Schlitz vor E reichende kleine Stück R.

E. Kunze in Zwickau hat in einem Zusatzpatente Nr. 26400

vorn 5. August 1883 einige weitere Ausführungen seiner Schutzvorrichtung, welche

sowohl zum Lang-, als Querschneiden dient (vgl. 1883

249 * 437), angegeben. Fig. 5 Taf.

23 zeigt eine solche Einrichtung beim Querschneiden, Fig. 6

dieselbe beim Langschneiden. Die Schutzhaube für die Säge besteht aus drei Theilen:

dem für das Einlegen der Hölzer beim Querschneiden ausgeschnittenen Theile A, welcher sich beim Querschneiden um seinen Zapfen c dreht, beim Langschneiden aber in dem Schlitze d der Hängesäule F gehoben

und an eine Kette zur Verhinderung seiner Drehung gehängt wird, ferner aus dem um

den Bolzen a der Hängesäule F drehbaren und nach Erforderniſs durch ein Gegengewicht (vgl. Fig.

6) entlasteten Theile B und dem in letzteren

um e drehbaren Theile C.

Die ganze Einrichtung sucht eine vollkommene Bedeckung der Säge in jeder Stellung zu

erreichen. Statt des vorderen Theiles A werden beim

Langschneiden auch zu beiden Seiten der Säge runde Scheiben A angeordnet (vgl. Fig. 7 und

8 Taf. 23), welche auch durchbrochen ausgeführt sein können und durch

eine Feder f immer auf das zu schneidende Holz gedrückt

werden. Um den Schnitt der Säge beobachten zu können, wird der Rahmen g dann gitterförmig ausgeführt.

Die Vorrichtung Fig. 9 Taf.

23 gestattet eine dem Vorschübe und den Unebenheiten des Holzes sich anschlieſsende

Beweglichkeit beim Langschneiden, welche dadurch erreicht ist, daſs die Schutzhaube

D in dem Schlitze h

der Hängesäule frei beweglich und an beiden Enden durch Gegengewichte ausgewogen

ist, so daſs entsprechend das vordere oder das hintere Ende mehr oder weniger durch

das Holz gehoben wird. Gegenüber den Schutzhauben mit paralleler oder

Kreisbogen-Führung wird also die Säge stets bedeckt bleiben. Für das Querschneiden

wird auf der vorderen Seite der Haube der besondere Theil E zum Andrücken des Holzes angebracht und der auf Rollen laufende

Sägetisch mit Anlagen i für das Holz versehen, welche

beim Langschneiden in Vertiefungen des Tisches heruntergeklappt werden können.

Eine einfache Schutzvorrichtung ist noch in Fig. 16 und

17 Taf. 23 veranschaulicht. Dieselbe besteht aus zwei Spurrollen, welche

an der vorderen und hinteren Seite der Säge angebracht und senkrecht frei beweglich

sind.

In einem 2. Zusatzpatente (* Nr. 26964 vom 24. Oktober 1883) umgeht E. Kunze die Bewegung der Schutzhaube in der Hängesäule

C (Fig. 18

Taf. 23), indem er an der letzteren eine die Säge nur zum Theile bedeckende Haube D befestigt und die für den Durchgang des stärksten zu

schneidenden Holzes frei bleibenden Stellen der Säge durch seitliche Scheiben A, welche mit den Hebeln B

drehbar an der Hängesäule C hängen, schützt. Die Haube

D wie auch die Scheiben A werden durchbrochen ausgeführt und erhalten für das Querschneiden runder

Hölzer die vorderen Scheiben A einen Ausschnitt a. Damit nun dieser Ausschnitt für das Einlegen des

Holzes immer richtig steht, verhindert die grade Seite b der Scheiben A, mit welcher dieselben auf

den Sägetisch zu liegen kommen, deren Vorwärtsdrehung; der Hebel B wird dabei festgestellt.

E. Kunze will auch die Hebel B selbst als Schutzhauben für die Säge formen, so daſs dann eine

Schutzvorrichtung entstände, welche von Nardin (vgl.

1883 249 * 435) bereits angegeben ist.

Die Schutzvorrichtung von G. Heyderich in Wien (* D. R.

P. Nr. 26963 vom 21. Oktober 1883) ist eine Vervollkommnung der Vorrichtung von Taylor (1881 242 * 176). Wie

Fig. 22 Taf. 23 zeigt, ist die Säge geschützt durch den dieselbe

concentrisch umschlieſsenden, durch das Gewicht e

ausgewogenen und um den Sägemittelpunkt drehbaren Bügel b von der gleichen Stärke wie die Säge. Die Vervollkommnungen bestehen in

der Führung dieses Bügels b bei seiner Bewegung

zwischen den kleinen Rollen f, in der Anbringung einer

besonderen Schutzhaube g, welche mit dem Bügel b verbunden ist und den seitlichen Zugang zu den

Sägezähnen beim vorderen Theil der Säge hindern soll, und in Anbringung der Rolle

h, um das Durchschieben des Holzes zu erleichtern.

Ein weiterer Schutz ist für den unterhalb des Tisches liegenden Theil der Säge durch

die Wände i gewährt, welche die Säge auf beiden Seiten

umgeben und in dem Schlitze k verstellt werden können.

Um das Zurückschlagen des Holzes zu verhindern, ist hinter der Säge eine Rolle m angebracht, welche in dem Arme l gelagert ist, der um den auf dem Tische befestigten

Bolzen n schwingt. Die Verbindung des Armes l mit n geschieht jedoch

durch ein Kreuzgelenk, so daſs sich die Rolle m auch

auf unebenen Flächen voll auflegen kann.

Zu den Kreissägenschützern kann auch der Vorschubmechanismus für Kreissägen von R. St. Greenlee in New-York (vgl. 1883 250 328) gerechnet werden, da sowohl durch die Entlastung

des Arbeiters vom Andrücken des Holzes gegen die Säge, als auch durch die gröſsere

Gleichmäſsigkeit des Vorschubes zwei Hauptursachen zu Unfällen vermieden werden. Wie

aus Fig. 19 Taf. 23 hervorgeht, befindet sich dicht vor der Säge S das Vorschubrad K,

welches von dem Sägenantriebe aus durch die Riemenscheiben O, N und M und die Zahnräder L und J in Umdrehung

versetzt wird. Das Vorschubrad lagert mit dem Antriebe in dem mittels eines

Bogenschlitzeisens C geführten Arme V, welcher durch die in seinem Lappen mit Hilfe der

Mutter m einstellbare Schraube s gehindert wird, sich zu tief zu senken, und gleichzeitig die Schutzhaube

H für die Säge trägt.

Auch durch die seitlich wirkenden Messer an Sägeblättern

von F. A. Trocmé-Bécker in Paris (* D. R. P. Nr. 25 917

vom 30. Juni 1883) dürfte das Arbeiten an Kreissägen in Bezug auf Sicherheit

gefördert werden. Die Sägeblätter S erhalten, wie in Fig. 20 und

21 Taf. 23 skizzirt ist, auf beiden Seiten Schneiden A und B (Fig. 21)

oder besondere durch die Schrauben g gehaltene Messer

L in Durchbrechungen O

eingesetzt (vgl. Fig. 20).

Diese seitlichen Schneiden, welche den Sägeschnitt glätten sollen, können auch durch

Entfernung der seitlichen Splitter das Klemmen des Holzes am hinteren Theil der Säge

und damit das Zurückschlagen einigermaſsen verhüten.

G. R.

Tafeln