| Titel: | Ueber Neuerungen an Speiseregulatoren. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 353 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Speiseregulatoren.

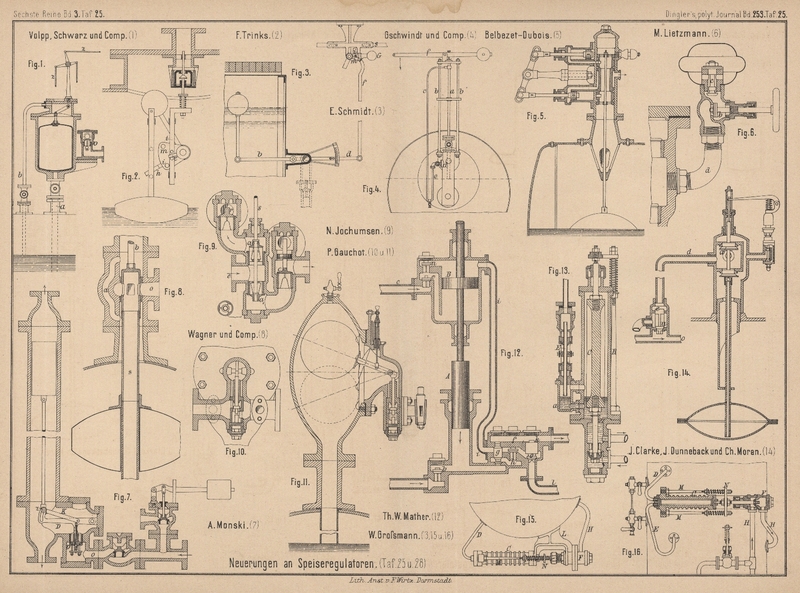

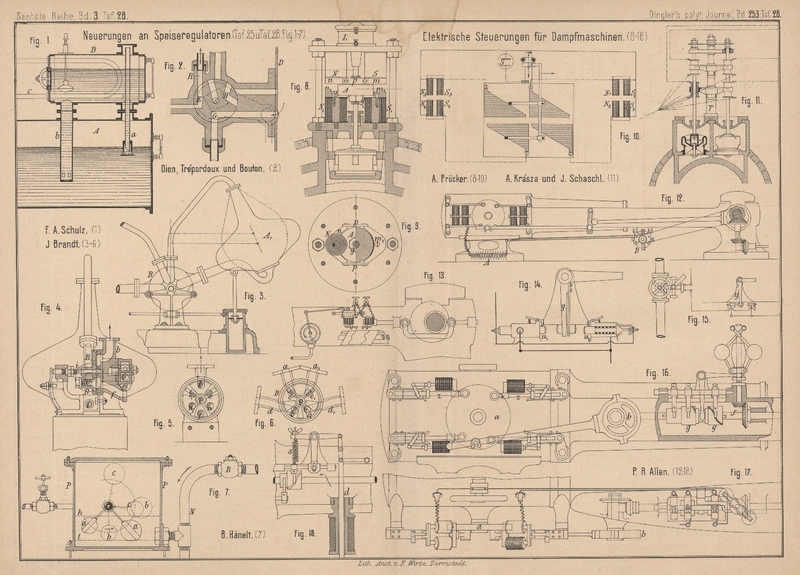

Patentklässe 13. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 25 und 28.

Ueber Neuerungen an Speiseregulatoren.

Die meisten der nachstehend aufgeführten neueren Speiseregulatoren bestehen der

Hauptsache nach aus der Verbindung eines Schwimmers mit einem Ventile, welche, wie

schon früher (1881 242 * 86) berichtet, in der

mannigfaltigsten Weise verwendet werden kann. Der Schwimmer befindet sich entweder

im Kessel selbst oder in einem neben demselben angebrachten Gehäuse, in welchem immer

der gleiche Wasserstand wie im Kessel herrscht, oder endlich in einem über dem Kessel aufgestellten Behälter, welcher mit

letzterem durch ein bis zum Normalwasserstande reichendes Standrohr verbunden ist

und sich daher abwechselnd füllt und entleert. Bei einigen Einrichtungen ist kein

Schwimmer benutzt, was im Allgemeinen als ein Vorzug anzusehen ist, da die Schwimmer

dem Leckwerden ausgesetzt sind, sofern sie, wie es fast immer der Fall, als

Hohlschwimmer ausgeführt werden. Auſserdem sind auch einige den Wasserstand regelnde

Speiseapparate zu verzeichnen, welche die Speisepumpe entbehrlich machen.

Zum selbstthätigen Anlassen und Abstellen der

Speisepumpe sollen folgende Einrichtungen dienen.

Für die unter * Nr. 18568 patentirte Pumpe mit Sperr- und Auslösemechanismen von Volpp, Schwarz und Comp. in Freiburg (vgl. 1883 247 * 192), welche in Armengaud's Publication industrielle, 1884

Bd. 29 S. 111 dem französischen Ingenieur P. Gauchot in

Paris zugeschrieben wird, soll neuerdings die in Fig. 1 Taf.

25 angegebene Schwimmervorrichtung (* D. R. P. Nr. 24858 vom 19. November 1881,

Zusatz zu * Nr. 18568) verwendet werden. Der Schwimmer hängt in einem Gehäuse,

welches in der gezeichneten Weise durch zwei Röhren a und b mit dem Kessel

verbunden ist. Hierdurch soll erstens eine schnelle Entleerung des Gehäuses bewirkt

werden, wenn der Wasserstand unter die Mündung des Standrohres b sinkt; zweitens soll dadurch, daſs bei gefülltem

Gehäuse das Wasser in dem engen Rohre b sich schnell

abkühlt und in Folge dessen einen Umlauf, in b abwärts,

in a aufwärts gehend, hervorruft, ein Ansammeln von

Luft in dem Schwimmergehäuse verhindert werden. Die Achse des den Schwimmer

tragenden Armes geht nach auſsen und ist hier mit einem belasteten Hebel verbunden.

Durch diesen wird das Gewicht des Schwimmers so weit ausgeglichen, daſs die

Kraftwirkung, mit welcher derselbe im Dampfe niedersinkt, so groſs ist als die, mit

welcher der Schwimmer im Wasser aufsteigt. Die Bewegung dieses Belastungshebels kann

nun durch einen Drahtzug z direkt auf den Sperrhebel

(w Bd. 247 Taf. 15 Fig. 12 bis

14) der Pumpe oder wieder wie früher auf ein Ventil v übertragen werden, durch welches Wasser aus einem

Behälter in den Untersatz der Pumpe flieſst. Ein in diesem befindlicher Schwimmer

bewirkt dann das Ein- und Ausrücken des Sperrhebels.

Bei der in Fig. 2 Taf.

25 dargestellten Vorrichtung von F. Trinks in Schiaden

(* D. R. P. Nr. 23687 vom 14. Januar 1883) wird durch den Schwimmer ein Ventil

geöffnet und geschlossen, welches den Dampfzufluſs zur Speisepumpe regelt. Bei dem

in der Zeichnung angenommenen tiefsten Wasserstande ist das Ventil (ein Daelen'sches Ventil mit kleinem Druckausgleichventile)

geöffnet, die Pumpe in Thätigkeit. Mit steigendem Wasserspiegel hebt der Schwimmer

den ein Ueberfallgewicht tragenden Winkelhebel h,

während die Scheibe i zunächst in Ruhe bleibt. In

seiner Mittellage berührt der Hebel h den Bolzen m; sobald dieselbe überschritten wird, schlägt das

Gewicht um, hebt dabei auch i und durch den auf der

Nabe von i befestigten Arm e die Stange t, welche auf einer Feder das

Ventil trägt; letzteres wird also hierbei geschlossen und der Dampf abgesperrt. Bei

sinkendem Wasserstande findet darauf die Bewegung in entgegengesetzter Richtung in

gleicher Weise statt. Der Hauptfehler dieser Anordnung ist, daſs der ganze

Mechanismus im Dampfraume, also nicht zugänglich liegt und leicht inkrustirt

wird.

Der Apparat soll auch für den Fall, daſs mit einem (nichtsaugenden) Injector gespeist

wird, verwendet werden, und zwar in der Weise, daſs die von dem Ventile ausgehende

Dampfleitung zu einem kleinen Dampfcylinder führt, dessen Kolbenstange mit den

Hähnen des Injectors in Verbindung steht.

Der vorgenannte Uebelstand ist bei der Vorrichtung von E.

Schmidt in Leipzig (Erl. * D. R. P. Nr. 24857 vom 1. April 1883) vermieden,

welche in Fig. 3 Taf.

25 dargestellt ist. Der Schwimmer ist hier wieder an einen Arm b gehängt, dessen Drehachse durch die Wand eines an dem

Kessel befestigten kleinen Gehäuses geht. Ein auſsen auf dieser Achse sitzender Arm

d, welcher zugleich als Wasserstandszeiger dienen

soll, wirkt durch Stange f und Winkelhebel m auf den Bolzen i eines

Ueberfallhebels G, durch welchen ein Riemenführer s behufs Aus- und Einrückens der von einer

Wellenleitung getriebenen Pumpe verschoben wird. Da hierzu immer ein nicht

unbedeutender Kraftaufwand erforderlich ist, wird ein groſser Schwimmer nöthig sein

und der Wasserstand innerhalb ziemlich weiter Grenzen schwanken. Dieselbe

Einrichtung soll auch zum Drehen der Hähne bei der unter dem Namen „Retour d'eau“ bekannten Speisevorrichtung benutzt werden.

Bei F. Baumgartner und R. F.

Doute in Biala bei Bielitz, Oesterreich (* D. R. P. Nr. 25122 vom 13. Juni

1883) ist ein Abschluſsorgan, welches zeitweise den Dampf zum Betriebe der

Speisepumpe absperrt, direkt mit der Schwimmerstange verbunden und entweder als

Tellerventil mit kleinem Entlastungsventile oder als Doppelsitzventil oder als

cylindrischer Schieber ausgeführt. Ein auſsen angebrachter Hebel ermöglicht, das

Ventil von auſsen zu bewegen.

Bei dem in Fig. 5 Taf.

25 nach den Annales industrielles, 1883 Bd. 1 S. 244

abgebildeten Apparate von Belbezet-Dubois sind zwei

kleine einfach wirkende Dampfcylinder an einem auf den Kessel aufgesetzten Rohre

angebracht und der Schwimmer ist mit einem zugehörigen cylindrischen Steuerkolben

verbunden. Durch die Dampfkolben kann eine bedeutende Kraftwirkung erzielt werden,

welche zum Oeffnen und Schlieſsen eines in die Dampfleitung der Pumpe

eingeschalteten Ventiles oder in anderer Weise zum Ein- und Ausrücken der Pumpe oder

auch bei ununterbrochen arbeitender Pumpe zum Oeffnen und Schlieſsen eines im

Speiserohre befindlichen Ventiles verwendet werden kann. Bei einem gewissen tiefsten

Wasserstande läſst der Schieber auch Dampf in eine Alarmpfeife treten. Bedenklich

ist an dieser Vorrichtung, daſs der Schieber in Folge von Kesselsteinansätzen sich

leicht festklemmen kann. Mit dem Hebel, auf welchen die Dampfkolben wirken, könnte

auch passend ein Ueberfallgewicht verbunden werden, um das Stehenbleiben in

mittleren Stellungen zu verhüten.

GeschwindtGschwindt und Comp. in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 26880 vom 8. November

1883) wollen die in Fig. 4 Taf.

25 gezeigte Vorrichtung ohne Schwimmer zum Anlassen und Abstellen namentlich der

unter * Nr. 18568 patentirten, schon oben erwähnten Pumpe (1883 247 * 192), aber auch anderer Speiseapparate benutzen.

Auf dem Wasserstandskörper (oder auch dem Kessel selbst) wird ein oben geschlossenes

Rohr a befestigt, welches unten bis zum

Normalwasserstande reicht und oben in Querstücken eines Gestelles b geführt ward. Das obere Ende von a steht durch ein unten U-förmig umgebogenes Rohr c mit dem Dampfraume bei d

in Verbindung. Liegt der Wasserstand über dem mittleren, so werden die Rohre a und c, letzteres bis zum

Punkte e, mit Wasser gefüllt sein, welches seine Wärme

schnell an die äuſsere Luft abgibt. Sobald dann die untere Mündung des Rohres a frei wird, fällt das Wasser in demselben herab und

das im Rohre c befindliche folgt, in diesem

aufsteigend, nach, so daſs gleich darauf beide Rohre mit Dampf gefüllt sind. Die

dann in Folge der Erwärmung eintretende Ausdehnung des Rohres a bewirkt eine Bewegung des auf dem Gestelle b gelagerten Hebels f im

Sinne des Pfeiles, welche von dem Endpunkte dieses Hebels in beliebiger Weise zum

Ingangsetzen der Pumpe weiter übertragen werden kann. Während des Speisens sammelt

sich etwas Wasser in dem unteren U-förmigen Theile des Rohres c, so daſs, wenn die Mündung von a wieder in das Wasser taucht, der in a und c befindliche Dampf

abgesperrt ist und sich in kurzer Zeit niederschlagen wird. In dem Maſse, als dies

stattfindet, wird das Wasser in den Rohren a und c aufsteigen und zwar muſs es in beiden immer gleich

hoch stehen. Der bei d nachdringende Dampf wird

gleichfalls condensiren und nach kurzer Zeit werden beide Rohre wieder mit Wasser

gefüllt sein, sich dann allmählich abkühlen und wieder verkürzen, wodurch die

entgegengesetzte Bewegung des Hebels f hervorgerufen

wird. Wie

ersichtlich, ist für die beschriebene Wirkungsweise die untere Umbiegung des Rohres

c sehr wichtig; denn wäre dieselbe nicht vorhanden,

so würde der Dampf in a und c bei Erreichung des Normalwasserstandes nicht abgesperrt werden, das

Wasser würde in a nur so hoch wie im Kessel stehen und

das Abstellen der Pumpe also nicht erfolgen können. Die Längenänderung des Rohres

a beträgt, wenn dasselbe aus Kupfer besteht und man

eine Länge desselben von 2m und eine

Temperaturdifferenz von 100° (160 – 60) annimmt, etwa 3mm,4; der ganze Hebelausschlag wird also bei 10facher Uebersetzung nur

34mm betragen; doch kann man ihn durch weitere

Uebersetzungen leicht noch vergröſsern. Die Bewegung kann jedoch, da sie sehr

langsam vor sich geht, nicht direkt zum Verschieben eines Riemens o. dgl. benutzt

werden, wenn man nicht Ueberfallhebel, Federn u.s.w. zu Hilfe nehmen will; dagegen

ist sie zur Auslösung eines Gesperres wohl geeignet. Der Hauptvorzug der Einrichtung

ist, daſs bei derselben weder Ventile o. dgl., noch Schwimmer, Federn u.s.w.

vorhanden sind.

Die folgenden Einrichtungen sind für ununterbrochen

arbeitende Speisepumpen bestimmt.

M. Lietzmann in Königs-Wusterhausen (Erl. * D. R. P. Nr.

21843 vom 22. August 1882) hat eine Vorrichtung zum zeitweisen Unwirksammachen der

Pumpe sich patentiren lassen. Ein im Kessel an einem Hebel hängender Schwimmer

öffnet, wenn der Wasserstand über eine bestimmte Grenze steigt, ein kleines Ventil,

durch welches Dampf in eine nach dem Pumpenstiefel führende Rohrleitung entweicht.

In Folge dessen bleibt dann das Saugventil geschlossen, die Pumpe saugt durch jene

Rohrleitung Dampf an und preſst denselben in den Kessel zurück. Das Ventil wird aber

leicht undicht werden und so die Pumpe überhaupt unwirksam machen, oder auch sich

ganz festsetzen und dadurch die erstrebte Wirkung vereiteln.

Eine gleichfalls auf den Namen M. Lietzmann (* D. R. P.

Nr. 24850 vom 12. Juni 1883) patentirte Vorrichtung zur Regelung der Speisung von

Hand, welche also nicht zu den selbstthätigen

Speiseregulatoren zu rechnen ist, mag hier auch erwähnt werden. An den Pumpenkörper

ist, wie Fig. 6 Taf.

25 zeigt, zwischen Saug- und Druckventil ein Rohr d

angeschraubt, welches am oberen Ende ein nach unten sich öffnendes Ventil c trägt. Unterhalb desselben ist ein

Niederschraubventil b angebracht. Wird dasselbe ein

wenig geöffnet, so wird die Pumpe bei jedem Saughube durch c etwas Luft ansaugen, die dann beim folgenden Druckhube zum gröſsten

Theile durch c wieder ausgestoſsen wird. Die

Durchfluſsöffnung von b soll nämlich immer ein wenig

kleiner bleiben als die von c, so daſs die ausströmende

Luft nicht im Stande ist, das Ventil c zu heben,

sondern erst das nachdringende Wasser dies bewirkt. Durch Einstellen des Ventiles

b kann man hiernach die von der Pumpe bei einem

Hube in den Kessel geförderte Wassermenge genau regeln und, wenn der Dampfverbrauch

gleichmäſsig ist, auch den Wasserstand ungefähr auf gleicher Höhe erhalten. Nach

Schlieſsen des Ventiles b kann man das Ventil c jederzeit leicht untersuchen. – Bei einer zweiten

Anordnung ist statt des Ventiles b ein Hahn benutzt und

c als Kugelventil ausgeführt.

Ein Apparat von W. Stein in London (* D. R. P. Nr. 27326

vom 21. September 1883) wirkt in gleicher Weise wie der vorletzt genannte (D. R. P.

Nr. 21843); doch ist der Schwimmer sammt Ventil in einem besonderen, durch zwei absperrbare Röhren mit dem Kessel verbundenen Gehäuse

untergebracht, so daſs die Theile jederzeit bequem nachgesehen und gereinigt werden

können.

Die Verwendung eines Schwimmers zum Oeffnen und Schlieſsen

eines in die Speiseleitung eingeschalteten Abschluſsorganes findet sich bei

nachstehenden vier Constructionen. Dieselben haben im Allgemeinen den Vortheil, daſs

sie auch dann noch richtig wirken können, wenn jenes Abschluſsorgan nicht dicht

schlieſst. Ein Nachtheil ist, daſs bei Benutzung von Hähnen oder Kolbenschiebern

diese durch Ansetzen von Schlamm und Kesselstein sich leicht festklemmen, bei

Benutzung von Ventilen dagegen die Wirkung im Allgemeinen von der Spannung im Kessel

abhängig ist und bei sehr veränderlicher Spannung ganz unzuverlässig wird. Alle in

dieser Weise wirkenden Vorrichtungen erfordern bekanntlich die Einschaltung eines

Sicherheitsventiles in die Speiseleitung, welches das von der stetig arbeitenden

Speisepumpe gelieferte Wasser entweichen läſst, sobald die Leitung nach dem Kessel

unterbrochen ist.

Wagner und Comp. in Coethen (* D. R. P. Nr. 25316 vom

29. August 1883) benutzen das Wasserzufluſsrohr s (Fig.

8 Taf. 25) zugleich als Schwimmerstange. Das Kopfstück des Rohres ist oben

geschlossen, seitlich durchbrochen und bildet einen cylindrischen Schieber, welcher

vor dem Zufluſskanale o spielt. Durch einen besonderen

seitlichen Kanal a tritt der Dampf behufs

Druckausgleichung über den Schieber. Die an letzterem befestigte Stange b ist mit einem zu der Alarmpfeife führenden Ventile

verbunden. Bei einer neueren Einrichtung kann der Schieber auch von auſsen bewegt

werden. Nöthig wäre ferner noch eine Hubbegrenzung, welche verhindert, daſs der

Schieber unter die gezeichnete Stellung, welche die gröſste Durchströmöffnung

ergibt, sinkt.

In Fig.

7 Taf. 25 ist eine Vorrichtung von A. Monski

in Eilenburg (Erl. * D. R. P. Nr. 22560 vom 12. Oktober 1882) dargestellt, bei

welchem als Absperrorgan ein Tellerventil v mit kleinem

Druckausgleichventile benutzt ist. Der Schwimmer ist in einem besonderen, mit dem

Kessel passend verbundenen Rohre untergebracht und durch eine Zugstange mit dem

Hebel K verbunden, dessen Drehzapfen an einem zweiten

Hebel D sitzt. Beim Sinken des Schwimmers wirkt der

Hebel K zunächst mit starker Uebersetzung auf das

Ausgleichventilchen, wobei der Bolzen z in einem

Schlitze des Hebels D gleitet, worauf dann letzterer

das groſse Ventil

v aufstöſst. Zwischen diesem und dem

Sicherheitsventile ist das gewöhnliche Rückschlagventil angebracht, so daſs in dem

Raume o, solange v

geschlossen ist, immer nahezu der der Belastung des Sicherheitsventiles

entsprechende Druck vorhanden sein wird. Ist mithin die Spannung im Kessel niedrig,

so wird der Wasserstand tiefer sinken, der Auftrieb des Schwimmers mehr vermindert

werden müssen, um das Ventil v zu öffnen, als bei hohem

Kesseldrucke.

Textabbildung Bd. 253, S. 358

Nach dem Engineer, 1883 Bd. 55 S. 281 ist in Fig.

9 Taf. 25 ein Speiseregulator von N.

Jochumsen in Hartington-terrace bei Barrow-in-Furness abgebildet. Der

Schwimmer befindet sich, wie aus der Textfigur hervorgeht, an einem langen

wagerechten Arme, dessen Drehachse durch die Kesselwand geht und auſsen einen

kürzeren Arm trägt, an welchem die Stange s (vgl. Fig.

9) hängt derart, daſs s steigt, wenn der

Schwimmer sinkt. Auf dieser Stange sind zwei in entgegengesetzter Richtung sich

öffnende gleich groſse Ventile a und a1 angebracht, zwischen

welchen bei e das von der Pumpe kommende Wasser

fortdauernd einströmt. Das obere Ventil a führt nach

dem Rückschlagventile r und weiter in den Kessel, das

untere a1 nach dem

Sicherheitsventile c; letzteres hat dieselbe Gröſse wie

r und ist nicht durch Gewicht oder Feder, sondern

durch den Kesseldruck selbst belastet, indem oberhalb des mit c verbundenen Kolbens eine Oeffnung in den Wasserraum

des Kessels führt. Auch die Kolbenfläche ist gleich der Ventilfläche von c und r, so daſs das

zuflieſsende Wasser bei beiden Ventilen c und r immer denselben Widerstand findet und auf den

Ventilen a, a1 kein

Ueberdruck nach oben oder unten lastet. Je tiefer mithin der Schwimmer sinkt und s steigt, um so mehr Wasser wird durch a in den Kessel gehen und um so weniger durch a1 abflieſsen und

umgekehrt. So lange die Theile leicht beweglich sind, wird hiernach eine sehr genaue

Regelung der Speisung stattfinden. Der Raum über dem Kolben des Ventiles c ist aber recht zur Ansammlung von Schlamm u. dgl.

geeignet, welcher die Beweglichkeit stören muſs.

Fig.

10 und 11 Taf. 25

zeigen nach dem Portefeuille économique des Machines,

1883 S. 142 eine Anordnung von P. Gauchot. Der

Schwimmer ist in einem über dem Kessel befindlichen Gehäuse, von dem ein Rohr bis

zum mittleren Wasserstande reicht, an einem Hebel befestigt. Der kürzere

excenterartige Hebelarm drückt, wenn sich das Gehäuse mit Wasser füllt, das Ventil

im Speiserohre auf seinen Sitz, wodurch die Speisung unterbrochen wird. Um die

regelrechte Wirkung des Apparates erkennen zu können, ist mit dem Hebel ein Stäbchen

verbunden, welches in ein frei liegendes Glasrohr hineinragt, und ferner sind an dem

Hebel hammerartige Ansätze angebracht, welche oben und unten gegen die Gehäuse wand

schlagen, so daſs der Apparat schon auf einige Entfernung hin durch den Ton sein Arbeiten anzeigt. Das

Speiserohr ist vor dem Ventile noch durch ein besonderes Rohr mit dem Kessel

verbunden, welches für gewöhnlich durch einen Hahn abgesperrt ist und nur in

auſsergewohnlichen Fällen, z.B. wenn einmal über den Normalstand gespeist werden

soll, benutzt wird.

Bei dem in Fig. 14

Taf. 25 gezeichneten Speiseregulator von J. Sh. Clarke J. F.

Dunneback und Ch. Th. Moran in Detroit, Mich., Nordamerika (* D. R. P. Nr. 24224 vom 25. April 1883) wird durch den Schwimmer das

Ueberlaufventil u beeinfluſst, während die Leitung o nach dem Kessel (abgesehen vom

Speiserückschlagventil) stets offen bleibt. An der Schwimmerstange ist ein

übermäſsig groſs gezeichnetes Doppelsitzventil befestigt, welches, wenn der

Schwimmer fällt, Dampf durch das Rohr d über den mit

u verbundenen Kolben e

treten läſst, wodurch das Ventil u auf seinen Sitz

gepreſst wird, so daſs alles geförderte Wasser nach dem Kessel abflieſst. Steigt der

Schwimmer, so wird der Dampf von d wieder abgesperrt

und gleichzeitig durch den Ventilteller a ein kleines

doppelsitziges Auslaſsventil geöffnet, durch welches der Dampf aus d entweicht. Das Ventil u

ist dann entlastet und das Wasser wird daher durch dasselbe abflieſsen. Die

Verbindung der Schwimmerstange mit dem gleichfalls doppelsitzigen Alarmventile ist

aus der Zeichnung ersichtlich. Der Kolben e muſs

natürlich ein wenig gröſser sein als die Fläche von u,

da sonst der Widerstand von u nicht gröſser wäre als

der des Speiseventiles, was für die sichere Wirkung doch erforderlich ist.

J. Groſsmann in Pforzheim (* D. R. P. Nr. 26336 vom 27.

Juni 1883, Zusatz zu Nr. 19941, vgl. 1883 247 * 194) hat

an seinem Apparate, bei welchem, wie bei Fig. 4 Taf.

25, statt eines Schwimmers ein in Folge von Temperaturänderungen sich dehnender und

verkürzender Stab benutzt ist, mehrere Neuerungen angebracht. In der durch Fig.

15 und 16 Taf. 25

veranschaulichten Ausführungsform ist der Hohlkörper C,

welcher sich abwechselnd mit Dampf und Wasser füllen soll, selbst als

Ausdehnungskörper benutzt und nicht mehr mit dem Speiserohre, sondern sowohl mit dem

Wasserraume, wie mit dem Dampfraume des Kessels durch besondere Röhren E und D verbunden. Das

eine (rechte) Ende von C steht durch den Träger L (Fig. 15),

welcher beliebig am Kessel oder an der Wand befestigt werden kann, mit dem in das

Speiserohr H eingeschalteten Ventilkörper F in starrer Verbindung, während das andere (linke)

Ende durch Stangen M und ein Querstück N mit der Ventilstange verbunden ist. Zwischen M und N sind Federn

angebracht, um die nach dem Auſserbetriebsetzen des Kessels eintretende stärkere

Zusammenziehung von C zu gestatten. Das Rohr E ist unten U-förmig umgebogen, um einen Wasserumlauf

in demselben zu verhindern und die Temperatur des darin befindlichen Wassers

möglichst tief zu halten. Ist der Hohlkörper C mit

Dampf gefüllt, so ist derselbe ausgedehnt und das Ventil in F geöffnet. Steigt dann der Wasserstand, so dringt das in E befindliche kühle Wasser in den Hohlkörper C ein, in Folge dessen letzterer sich verkürzt und das Ventil

schlieſst.

Bei der in Fig. 13

Taf. 25 gezeichneten Anordnung ist der Ausdehnungskörper C (wie früher als stabförmiger Körper ausgeführt) in lothrechter Lage oben

an einem durch eine Feder getragenen Querstücke aufgehängt. Das denselben

einschlieſsende Rohr R steht unten mit dem

Ventilgehäuse und durch dieses mit dem Wasserraume des Kessels in Verbindung. Der

Anschluſs an den Dampfraum ist hier durch ein senkrecht verschiebbares Rohr E hergestellt, welches unten in ein kleines Gehäuse a mündet. Von diesem führen zwei Kanäle in das Rohr R und der Wasserstand in a

wird daher mit jenem im Kessel stets in gleicher Höhe liegen. Befindet sich die

Mündung von E unter Wasser, so ist der Dampf in C abgeschlossen; derselbe wird sich niederschlagen, das

Wasser wird aus dem Ventilgehäuse in R aufsteigen, den

Stab C abkühlen und den Schluſs des Ventiles

veranlassen. Wird die Mündung von E wieder frei, so

entleert sich R und das Ventil wird geöffnet. Dadurch

nun, daſs die untere Mündung von E der Höhe nach

verstellt werden kann, ist es möglich, auch den Wasserstand im Kessel etwas zu

verändern. Es ist dies von Vortheil, wenn man z.B. vor längerem Stillstande der

Maschine den Kessel mehr füllen will o. dgl.

Auf einem neuen Grundgedanken beruht der in Fig. 12

Taf. 25 dargestellte Speiseregulator von Th. W. Mather

in New-Haven, Conn., Nordamerika (Erl.* D. R. P. Nr. 22060 vom 30. August 1882). Der

Plungerkolben A, welcher beim Aufgange das Wasser durch

Ventil b ansaugt, ist mit einem gröſseren Kolben B verbunden, dessen Cylinder durch ein Rohr c in der Höhe des Normalwasserstandes an den

Dampfkessel angeschlossen ist und welcher daher beim Aufgange je nach dem

Wasserstande Wasser oder Dampf durch Ventil e aus dem

Kessel ansaugt. Liegt der Wasserstand unter c, so wird

Dampf unter den Kolben B einströmen, welcher dann beim

Niedergange durch Ventil n über den Kolben tritt.

Gleichzeitig wird das vom Kolben A angesaugte

Speisewasser durch Ventil h und Rohr i ebenfalls in den oberen Cylinder hineingepreſst und

hierdurch der dem Wasser gegenüber einflieſsende Dampf niedergeschlagen. Das

Doppelventil g wird dabei gegen seinen oberen Sitz

gepreſst, wodurch die Verbindung nach dem in den Kessel führenden Kanale f abgesperrt wird. Bei dem nun folgenden Aufgange

saugen beide Kolben wie vorher an; zugleich aber drängt der obere Kolben das

demselben von dem unteren Kolben vorher gelieferte Wasser durch das Rohr i zurück und durch das jetzt unten schlieſsende Ventil

g und den Kanal f in

den Kessel. Ist der Wasserstand über c gestiegen, saugt

also Kolben B Wasser an, so findet beim Niedergange das

von A verdrängte Wasser keinen Platz im oberen

Cylinder; es wird daher das Sicherheitsventil o heben,

welches hier wie bei Fig. 9

mittels eines Kolbens k durch den Kesseldruck belastet

ist, und durch l abflieſsen. Wenn man mit destillirtem Wasser zu

speisen hat, so mag diese Pumpeneinrichtung vielleicht brauchbar sein; bei Anwendung

von gewöhnlichem Wasser wird dieselbe durch Ansammlungen von Schlamm und Kesselstein

bald unwirksam werden.

(Schluſs folgt.)