| Titel: | Ueber Neuerungen an Speiseregulatoren. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 397 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Speiseregulatoren.

(Schluſs des Berichtes S. 353 d. Bd.)

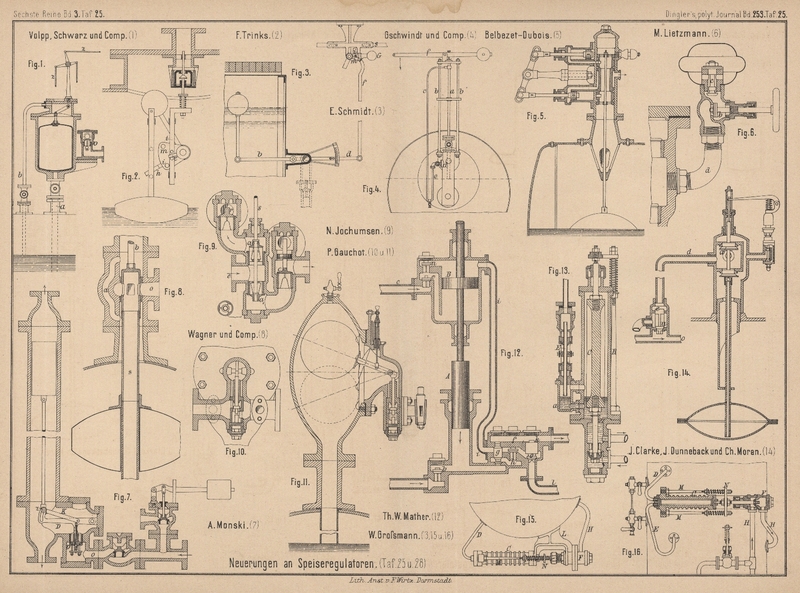

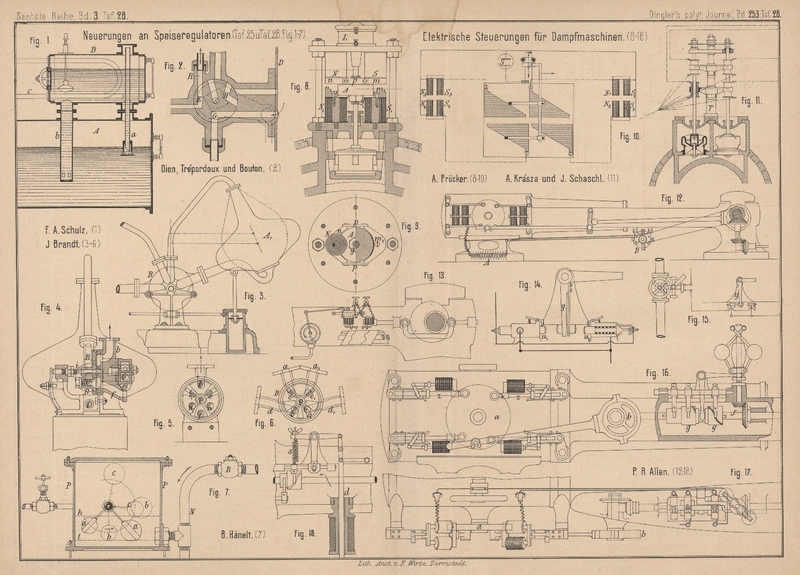

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 25 und 28.

Ueber Neuerungen an Speiseregulatoren.

Von regulirenden Speiseapparaten mit äuſserem Antriebe,

welche an die Stelle der Speisepumpe treten sollen, sind zwei zu erwähnen.

M. Schramm und L. Kabisch

in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 27354 vom 27. Oktober 1883) wollen den bekannten

fortdauernd sich drehenden Hahnkegel benutzen, dessen Kammern abwechselnd mit dem

Wasserzufluſsrohre und dem Kessel in Verbindung treten. Das in den Kessel führende

Rohr mündet in der Höhe des mittleren Wasserstandes, so daſs das Wasser aus dem

Hahne nur abflieſsen kann, wenn der Wasserstand unter jener Mündung liegt. Der in

die Hahnkammern eingetretene Dampf, wird durch besondere Bohrungen des Hahngehäuses

zum gröſsten Theile ausgelassen, um die dann folgende Condensation zu beschleunigen.

So viel bekannt, haben sich derartige Einrichtungen bisher nicht bewährt.

Comte de Dion, C. Trépordoux und Bouton in Paris (* D. R. P. Nr. 25298 vom 8. April 1883) verwenden in

bekannter Weise einen besonderen neben dem Kessel aufgestellten Behälter D, welcher durch den in Fig. 2 Taf.

28 gezeichneten schwingenden Hahn abwechselnd mit dem Kessel und dem

Wasservorrathsbehälter in Verbindung gesetzt wird. Die Neuheit liegt in der

besonderen Anordnung der 3 Winkelkanäle E, G und H und der centralen, ins Freie führenden Bohrung s. In der dargestellten Lage strömt Dampf aus dem

Kessel durch E und R oben

in D ein, während unten aus D Wasser durch G nach dem Kessel abflieſst.

In der anderen Grenzstellung ist der Kessel abgespeert, Dampf strömt oben aus D durch R und s ins Freie und Wasser aus dem Vorrathsbehälter durch

H unten in D ein.

Derartige Hähne sind schwer dicht zu halten.

Eine Vorrichtung von F. A. Schulz in Halle a. Saale (*

D. R. P. Nr. 24136 vom 16. Februar 1883), welche in Fig. 1 Taf.

28 abgebildet ist, erinnert an die Kessel mit mehrfacher freier Wasseroberfläche

(vgl. 1881 239 * 425). Auf den Dampfkessel A ist ein kleiner Kessel B

aufgestellt und mit demselben in der angegebenen Weise durch Röhren a und b verbunden. Sobald

der Wasserstand ein wenig unter die Oberkante der unteren Mündung von a sinkt, werden Dampfblasen durch a nach B aufsteigen und

dafür Wasser aus B durch b

abflieſsen, bis die Mündung von a wieder geschlossen

wird. Die Speisung des Kessels A erfolgt also nahezu ununterbrochen

und der Wasserstand wird in A sehr constant erhalten.

Um so mehr wird derselbe aber in dem kleinen Behälter B

schwanken, in welchen das Speisewasser durch das Rohr c

eingepumpt wird. Mit derselben Aufmerksamkeit, mit welcher hier die Speisung des

kleinen Kessels B geregelt werden muſs, um denselben

nicht zu überfüllen und nicht leer werden zu lassen, wird man auch bei direkter

Speisung des Kessels A den Normalwasserstand erhalten

können, so daſs kaum ein Vortheil durch die Anwendung dieser Einrichtung erreicht

werden wird.

Was schlieſslich die selbstthätigen Speiseapparate,

welche keines äuſseren Antriebes bedürfen, anlangt, so ist auſser einer neueren

Anordnung des Fromentin'schen Apparates (1880 238 * 114) nur eine neue

Construction zu erwähnen.

Die Neuerungen am Fromentin'schen Apparate von J. Brandt in Berlin (* D. R. P. Nr. 25 781 vom 23. Mai

1883, abhängig von Nr. 8190) betreffen zunächst die Form der Gefäſse A bezieh. A1. Dieselben sind, wie aus Fig. 3 Taf.

28 ersichtlich, unten weit ausgebaucht, während sie oben einen engen langen Hals

erhalten haben, damit der einströmende Dampf zunächst nur eine kleine

Wasseroberfläche treffe. Ferner hat der Steuerkörper eine andere Gestalt erhalten

(vgl. Fig. 4 bis 6). Die

beiden Flaschen A bezieh. A1 sind mit ihren oberen und unteren

Verbindungsröhren an den Stutzen des um den Bolzen i

schwingenden schüsselförmigen Theiles B befestigt, in

dessen ebener oder schwach kegelförmiger Dichtungsfläche (vgl. Fig. 6) oben

die beiden Dampfröhren a, a1 bei e und e1, unten die beiden Wasserröhren d, d1 bei c und c1 münden. Das feststehende Gehäuse (Fig. 5)

zeigt oben 3 Oeffnungen für den Dampf, von denen o und

o1 in den Kessel

und b ins Freie führen, und unten 3 Oeffnungen für das

Wasser: f leitet zum Dampfkessel, n und n1 in den höher liegenden Wasservorrathsbehälter. Die

Wirkungsweise ist im Uebrigen dieselbe wie bei dem früher beschriebenen

Apparate.

Um die Reibung und Abnutzung in den Dichtungsflächen möglichst zu vermindern, sind in

dieselben ringförmige und trapezförmige Höhlungen eingearbeitet, welche im

Allgemeinen immer mit Wasser gefüllt sein werden; dieses soll zugleich als

Dichtungs- und als Schmiermittel dienen, so daſs der Apparat sehr leicht schwingt

und doch keinen Dampf entweichen läſst. Das durchsickernde Wasser sammelt sich in

einer Tropfschale t, aus welcher es in die

hydraulischen Bremscylinder abflieſst.

Der selbstthätige Speiseapparat von B. Hänelt in

Antwerpen (* D. R. P. Nr. 24 855 vom 13. März 1883) ist wegen seiner besonderen

Schwimmeranordnung bemerkenswerth. Die in Fig. 7 Taf.

28 dargestellte einfachste Form ist für Dampfheizungen oder Maschinen mit

Oberflächencondensation bestimmt, allgemein für solche Anlagen, bei denen die

Speisung nach dem Wasserstande in einem Gefäſse P

geregelt wird, in welchem das durch ein Rohr N

zuflieſsende Condensationswasser sich sammelt. Dieses Gefäſs P muſs über dem Normal Wasserstande aufgestellt sein. An der Wand von P ist ein hohler Hahnkegel befestigt, in welchen ein

vom Kessel kommendes Dampfrohr mündet. Mit dem drehbaren Hahnmantel sind zwei

ungefähr einen rechten Winkel bildende Arme mit je einer Schwimmkugel verbunden.

Beim tiefsten Wasserstande t haben die Schwimmer die

gezeichnete Lage a; der Hahn ist dann geschlossen. Mit

steigendem Wasserstande wird zunächst der gröſsere, an einem etwas längerem Arme

befestigte Schwimmer gehoben. Bald taucht auch der kleinere Schwimmer ein; da aber

das Moment des Auftriebes des gröſseren Schwimmers überwiegt, so wird ersterer in

das Wasser heruntergezogen, bis derselbe bei höchstem Wasserstande h lothrecht unter dem Hahne Hegt (vgl. Lage b). Da von nun an sein Auftrieb auch im Sinne der

bisherigen Drehung wirkt und das Moment desselben stetig wächst, so werden gleich

darauf die Schwimmer in die Lage c überspringen und bei

diesem Uebergange von b nach c wird nun der Hahn plötzlich ganz geöffnet. Der dann eintretende Dampf

drückt das Wasser durch die untere Fortsetzung von N,

in welcher das Rückschlagventil eingeschaltet ist, in den Kessel. Dabei senken sich

die Schwimmer, sperren den Dampf ab und kehren wieder in die Ausgangsstellung a zurück. Würde der Hahn langsam geöffnet, so könnte

zunächst nur stark gedrosselter Dampf eintreten und wohl das Rückschlagventil R schlieſsen, wäre aber nicht im Stande, das

Speiseventil zu öffnen, in Folge dessen die Wirkung des Apparates vereitelt wäre.

Sehr zuverlässig ist dieselbe aber auch so nicht, da ein gleichzeitiges Dichthalten

und Leichtbeweglichsein des Hahnes nicht zu erreichen sein werden. Noch weniger

brauchbar ist die für gewöhnliche Kesselspeisung bestimmte Einrichtung, bei welcher

zwei solche Kasten mit je einem Schwimmerpaar verwendet sind.

Whg.