| Titel: | Moscrop-Williams' Geschwindigkeitszeichenapparat. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 441 |

| Download: | XML |

Moscrop-Williams'

Geschwindigkeitszeichenapparat.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 31.

Moscrop-Williams' Geschwindigkeitszeichenapparat.

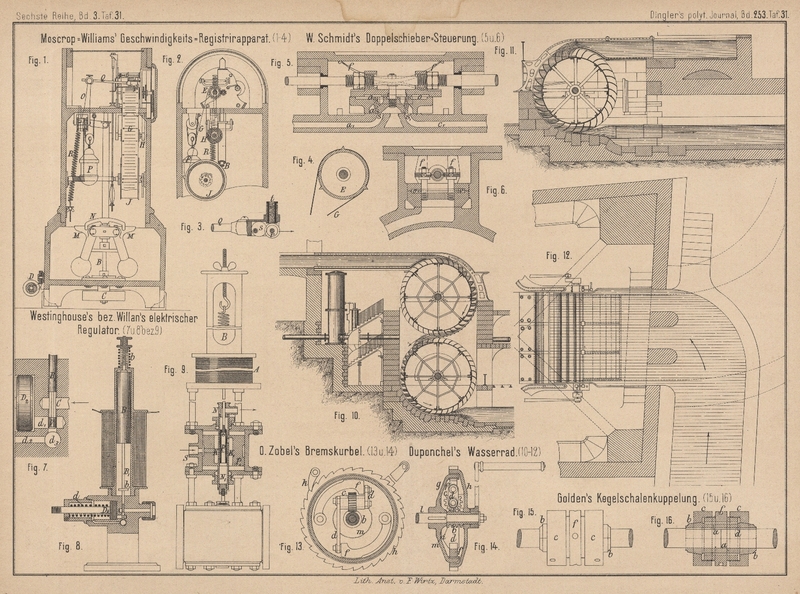

Nach Engineering, 1884 Bd. 37 S. 430 ist in Fig.

1 bis 4 Taf. 31

ein Apparat abgebildet, welcher dort Moscrop's Engine Recorder genannt wird, in der Revue industrielle, 1883 S. 321 jedoch als von Williams erfunden bezeichnet wird. Derselbe hat den

Zweck, die Winkelgeschwindigkeit einer Welle, namentlich der Kurbelwelle einer

Dampfmaschine, fortlaufend aufzuzeichnen, und besteht im Wesentlichen aus einer

Pendeluhr, durch welche die gleichmäſsige Fortbewegung eines Papier Streifens

geregelt wird, und einem Centrifugalpendel-Geschwindigkeitsmesser, welcher ein

Schreibröllchen den Aenderungen der Geschwindigkeit entsprechend quer über den

Papierstreifen hin- und herbewegt.

Der Papierstreifen G (Fig. 1 und

2 Taf. 31) wird zusammengerollt auf die Walze H aufgesteckt, über eine Rolle E geleitet und

auf eine Rolle J mit Hilfe eines Gewichtes P aufgewickelt. Die Rolle E ist jederseits mit 3 Zähnen versehen (vgl. Fig. 4),

welche in passend angebrachte Löcher des Papierstreifens G eingreifen, und ihre Geschwindigkeit ist durch das Uhrwerk so bestimmt,

daſs sie in einer Stunde ⅓ Umdrehung macht. Die Welle der Rolle J ist mit Sperrwerk zum Aufziehen des Gewichtes P versehen. Die Walze H

kann behufs Auswechselung des Papierstreifens G bequem

herausgenommen werden.

Die Welle B des Pendeltachometers wird durch einen

Riemen getrieben, welcher einerseits direkt auf die betreffende Welle oder, wenn

diese sehr dünn ist, auf eine darauf sitzende Scheibe gehängt und andererseits unter

den Leitrollen D hindurch um die Scheibe C gelegt wird. Auf der glatten Oberfläche der mit den

Pendelarmen verbundenen Winkel M reitet ein Querstück

N, welches mit einem die Welle B umgebenden und am oberen Ende mit einer Flansche

versehenen Rohre verbunden ist. Die Form der Winkel M

soll derart sein, daſs gleichen Aenderungen der Winkelgeschwindigkeit gleiche

Hebungen und Senkungen von N entsprechen. Das Steigen

und Sinken des Rohres bewirkt mittels eines Winkelhebels O, dessen wagerechter Arm durch die schwache Feder R stets in Berührung mit der Flansche gehalten wird, das Hin- und

Herfahren der von der Stange Q getragenen Schreibrolle

r, deren Anordnung in vergröſsertem Maſsstabe aus

Fig. 3 zu entnehmen ist. Ueber der Rolle r

befindet sich ein kleiner Behälter mit der aus Anilin und Glycerin bereiteten Tinte,

welche durch ein Kissen t auf die Schreibkante

übertragen wird. Hinter r ist eine kleine Bremsscheibe

s angebracht, welche eine Drehung von r nur beim Vorschieben (in der Pfeilrichtung)

gestattet, dagegen beim Zurückziehen die Rolle festhält. Hierdurch soll die

Schreibkante rein gehalten werden.

Der Papierstreifen G ist, wie die Textfiguren zeigen,

längs und quer liniirt. Der Abstand zwischen zwei Längslinien entspricht einer

Geschwindigkeitszunahme oder Abnahme von 4 ½ Proc. und der Abstand zwischen zwei

Querlinien einem Zeiträume von 5 Minuten. Die Stange Q

wird so eingestellt, daſs die Rolle r bei der normalen

Geschwindigkeit gerade auf der Mittellinie ruht. Da die Striche der Schreibrolle,

welche durch die regelmäſsigen, bei jeder Umdrehung sich wiederholenden

Ungleichförmigkeiten des Ganges hervorgebracht werden, sich eng an einander reihen,

so erscheint die ganze Aufzeichnung als ein mehr oder weniger breites zackiges Band

dessen Breite eben die Geschwindigkeitsschwankungen während einer Kurbeldrehung und

dessen Abweichung von der Mittellinie die nicht regelmäſsigen durch Aenderung der

Belastung und des Dampfdruckes hervorgerufenen Geschwindigkeitsänderungen

angibt.

Textabbildung Bd. 253, S. 442

Wie verschieden jene regelmäſsigen Schwankungen bei den

verschiedenen Maschinen sein können, geht aus den in den Textfiguren gegebenen

Proben zweier Aufzeichnungen hervor: die erste rührt von einer groſsen

Balanciermaschine her, welche bei 28 ½ Umdrehungen ungefähr 410e indicirt lieferte und mit einem Schwungrade von

6m,8 Durchmesser und 22t Gewicht versehen war; die zweite Aufzeichnung

wurde erhalten von einer Corliſsmaschine, welche bei 46 ½ Umdrehungen 800c indicirt leistete und ein zugleich als

Riemenscheibe dienendes Schwungrad von 9m,14

Durchmesser und 70t Gewicht hatte. Während bei

ersterer die Schwankungen 13 bis 14 Proc. ausmachen, betragen dieselben bei

letzterer kaum 1 Proc.

Die Fehlerquellen des Apparates liegen hauptsächlich in der Reibung, dem Gleiten des

treibenden Riemens und dem Beharrungsvermögen der Pendel und der Riemenscheibe. Die

Reibung wird unerheblich sein, da die Pendelarme, wie auch der Winkelhebel, sich in

feinen Stahlspitzen bewegen. Die beiden anderen Fehlerquellen werden jedoch bei

gröſseren Geschwindigkeiten die Aufzeichnung ganz erheblich beeinflussen, so daſs

der Apparat wohl nur bei geringeren Geschwindigkeiten brauchbar sein wird. In

Voraussicht des störenden Einflusses des Riemengleitens hatte man anfangs die

Bewegungsübertragung durch Zahnräder bewirkt, fand jedoch, daſs der todte Gang

derselben noch störender wirkte.

Der Apparat wird in Frankreich von Manlove, Alliott, Fryer

und Comp. in Rouen ausgeführt. In England soll derselbe namentlich in Spinnereien schon vielfach Anwendung gefunden

haben.

Tafeln