| Titel: | Anwendung von Pressluft im Glashüttenbetriebe. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 448 |

| Download: | XML |

Anwendung von Preſsluft im

Glashüttenbetriebe.

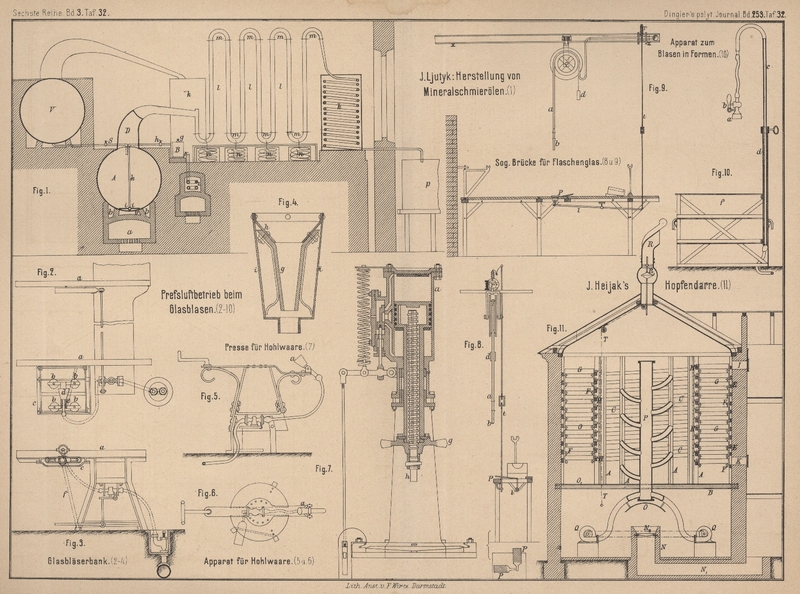

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Anwendung von Preſsluft im Glashüttenbetriebe.

Zu den wenigen Industrien, welche zur Ausführung sehr anstrengender Arbeiten bis

heute noch fast ausschlieſslich auf die menschliche Arbeitskraft angewiesen sind,

gehört in erster Linie der Glashüttenbetrieb. Zwar hat es nicht an Versuchen

gefehlt, vor Allem die gesundheitsschädliche Blasearbeit auf maschinellem Wege zur

Ausführung zu bringen; aber alle derartigen Einrichtungen haben bis heute nur wenig

Eingang gefunden. Seit einiger Zeit ist nun eine Betriebsanlage mit Preſsluft in den

Glashütten zu Clichy eingerichtet worden, über welche der Mitbesitzer Appert in den Mémoires de la

Société des Ingénieurs civils, 1883 S. 416 ausführlich berichtet. In der That scheint hier

eine Lösung der Aufgabe bis zu einem gewissen Grade erreicht zu sein.

Was die Hauptarbeit, das Blasen selbst, betrifft, so ist festgestellt worden, daſs

ein geübter, kräftiger Arbeiter beim Blasen höchstens eine Pressung von 150 g/qc und dies nur

ausnahmsweise auf sehr kurze Zeit erzielen kann. Im Mittel beträgt die Spannung 5

bis 30 g/qc; sie

ist aber ebenso wie die Menge der durch die Pfeife zu blasenden Luft abhängig von

den zu erzeugenden Glasgegenständen. So sind beim Herstellen mancher Hohlwaaren

täglich zu fördern: 2500l Luft von 25 g/qc beim Blasen

von Fensterglas 6000 bis 7000l von 20 bis 75 g/qc und beim

Erzeugen von Flaschen 1000l von 25 bis 75 g/qc und mehr. Die

Inanspruchnahme der physischen Leistungsfähigkeit der Arbeiter ist daher, zumal bei

dem Aufenthalte in der heiſsen und trockenen Luft der Hütte, eine ganz

auſserordentliche, so daſs nur wenige besonders kräftige Leute die Arbeit über 40

Jahre hinaus fortsetzen können. Hierzu kommt noch, daſs nur wenige Kunstgriffe

bekannt sind, welche die Arbeit erleichtern. So kann sich beim Blasen ganz groſser

Stücke, wie z.B. von Schwefelsäureflaschen, der Arbeiter dadurch eine bedeutende

Erleichterung verschaffen, daſs er einige Tropfen Wasser bezieh. einer Mischung von

Wasser und Spiritus in die Pfeife laufen läſst; indem sich das Wasser im unteren

heiſsen Theile der Pfeife in Dampf verwandelt, wird eine groſse Glasblase in einem

Augenblicke aufgetrieben. Zur Herstellung kleiner Stücke ist in vielen Werkstätten

das im J. 1825 von einem Arbeiter in Baccarat erfundene Robinet'sche Gebläse in Gebrauch, welches unter besonderen Umständen gute

Dienste leisten kann. In den meisten Fällen dagegen ist der Arbeiter ausschlieſslich

auf die Kraft seiner Lunge angewiesen, da einer allgemeineren Einführung

maschineller Einrichtungen die Schwierigkeit entgegensteht, dieselben in ihrer

Wirkung völlig von dem Willen des Arbeiters abhängig zu machen.

Für die in Clichy hergestellte Preſsluftanlage hatte es sich als erforderlich

gezeigt, die Pressung der Betriebsluft in den Leitungen möglichst gleich und nur

wenig über der oben erwähnten höchsten Arbeitsspannung zu erhalten, um eine leichte

Regulirbarkeit der Arbeitspressung durch einfache Drosselung erzielen zu können. Die

Anwendung sehr hoher Pressungen ist auch deshalb schon zu vermeiden, um die

Windverluste durch Undichtigkeiten der Leitungen und Sammelbehälter, sowie durch

nachlässige Benutzung seitens der Arbeiter herabzuziehen. Regulatoren erhalten die

Spannung auf gleicher Höhe, so daſs selbst bei Inbetriebsetzung aller

Arbeitsapparate die Schwankungen höchstens 1/20 betragen. Verschiedene Versuche haben als

günstigste Spannungen für Krystallglas und Fensterglas 180, für weiſses Glas zu

Hohlwaare oder Halbkrystall 200 und für Flaschenglas 250g auf 1qcm ergeben.

Die Preſsluft liefert eine zweicylinderige Pumpe, welche mit doppelwandigen

Kühlmänteln versehen ist, damit während der Verdichtung möglichst gleichmäſsige

Temperatur herrsche und diese angenähert nach dem Mariotte'schen Gesetze erfolge. Jeder Cylinder hat 0m,12 Durchmesser, 0m,25 Hub und beträgt die Anzahl der Hübe 60 in der Minute, wobei 3cbm,5 Luft von 3 k/qc Spannung geliefert werden. In der

Nähe der Verdichtungspumpe ist ein Nebenbehälter für die Preſsluft mit Ventil und

Warnungspfeife aufgestellt. Den Antrieb der Verdichtungspumpen besorgt die

Betriebsmaschine und ist eine Belleville'sche

Locomobile zur Aushilfe vorhanden. Die Luft wird in 12 auf 4 k/qc Druck

geprüften Stahlblechkesseln von je 670l Inhalt

angesammelt, welche in der Höhe des Arbeitsraumes aufgestellt und mit Luft von 3 k/qc gefüllt

erhalten werden. Die Füllung genügt für eine 12 stündige Schicht. Die Behälter sind

durch Rohre mit einander in Verbindung gebracht; es kann aber jeder einzelne durch

Zuhilfenahme von Zwischenhähnen ausgeschaltet werden. Die Leitung besteht aus

Bleiröhren von 26mm lichter Weite und ist in

passenden Entfernungen mit Messinghähnen für die Ableitung versehen. Beim Blasen

groſser Werkstücke entnimmt man die Preſsluft unmittelbar aus dieser Leitung,

während für die Arbeit bei kleinerer Hohlwaare besondere Niederdruckkessel vorhanden

sind. Die Einrichtung derselben gleicht jener der Hochdruckbehälter; sie sind mit

Manometern versehen und werden von Hand aus den Hochdruckbehältern mit Luft von 500

bis 1000 g/qc

Pressung gefüllt. In die Leitung der Hochdruckcylinder ist ferner ein Regulator

eingeschaltet. Der früher angewendete Quecksilberregulator mit Taucherglocke ist

durch einen Pintsch'schen Apparat ersetzt worden, bei

welchem bloſs die Zugangsöffnungen vermehrt wurden. Dieser Regulator arbeitet

zufriedenstellend und sollen Schwankungen in der Pressung über 5 g/qc hinaus nicht

vorkommen.

Die Niederdruckleitung, welche mit 4 groſsen Sammelbehältern in Verbindung steht, ist

an der Decke des Arbeitsraumes aufgehängt; sie besteht aus Guſseisenröhren, nach dem

Systeme Petit, von 125mm Durchmesser. Manometer an Hochdruck- und Niederdruckcylindern, letztere

mit freier Wassersäule, geben Aufschluſs über die Pressungen und etwa vorkommende

Verluste. Die Aufstellung der Luftsammelbehälter muſs in Räumen von genügend hoher

Temperatur, d. i. 30 bis 50°, geschehen, um ohne besondere Kosten die Luft auf einer

solchen Wärme zu erhalten, wie sie die den Lungen des Arbeiters entströmende Luft

besitzt. Eine Erhöhung der Lufttemperatur über diesen Grad hinaus erwies sich als

unzweckmäſsig.

Sowohl behufs weiterer Formgebung der Glasblase, als auch um unliebsame Verzerrungen

derselben zu verhüten, muſs der Arbeiter die verschiedensten Bewegungen mit der

Pfeife ausführen, insbesondere auch dieselbe fortwährend drehen, um ein einseitiges

Herabsinken der noch weichen Glasmasse zu verhindern. Die Apparate zur Einleitung

der Luft in die Pfeife müssen dem entsprechend ziemlich umständlich ausfallen, wenn

letztere während dieser Handgriffe mit der Leitung in Verbindung bleiben soll.

Insbesondere sind Einrichtungen erforderlich, welche eine Drehung der Pfeife in

wagerechter Lage um ihre Achse gestatten, andere, welche ein Schwingen der Pfeife in

einer durch die Achse derselben gehenden Ebene gestatten, und schlieſslich solche,

welche Bewegungen nach jeder Richtung ermöglichen. Alle Apparate besitzen ein

Mundstück, mit welchem die Pfeife bequem und luftdicht vereinigt werden kann und das

andererseits mittels eines Rohres mit dem Zuführungshahne verbunden ist; dieser wird

von Hand oder durch einen Fuſstritt und Hebel geöffnet und geschlossen.

Unter die erste Gruppe der Apparate fällt die in ihrer Form wenig veränderte

gewöhnliche Glasbläserbank (Fig. 2 und

3 Taf. 32). An dem 1m,6 langen

Sitzbrette sind zwei wagerechte, seitliche Auflagen a

für die Pfeife angebracht, deren eine einen Rahmen c

mit Gelenk trägt; in der wagerechten Lage wird derselbe von einer Krücke f gehalten. Ein Wagen läuft mit 4 Rollen b auf in dem Rahmen c

befestigten Schienen. Ein Halsring e hält das Mundstück d, dessen Einrichtung in Fig. 4

gezeichnet ist. Der Kautschukkegel g ist von einer

Kupferhülse umgeben und an seinem breiteren Ende durch ein trichterförmiges

Einsatzstück h mit der Hülse i verbunden. Letztere wird auf ein kurzes Eisenrohr geschraubt, welches in

einem zweiten Rohre durch eine Stopfbüchse abgedichtet drehbar ist; dieses ist

wiederum durch einen Kautschukschlauch mit dem durch einen Fuſstritt regulirbaren

Luftzuführungshahne verbunden. Der Gebrauch des Apparates ist sehr einfach: Hat der

Arbeiter die nöthige Glasmenge mit dem erhitzten Ende der Pfeife aus dem Hafen

herausgeholt, so steckt er letztere rasch mit dem anderen Ende in das Mundstück und

rollt dieselbe über die Wangen a hin; kurz er führt

alle Bewegungen wie sonst aus und regelt mit dem unter der Bank befindlichen Hahne

den Luftzutritt. Hierbei kann der Rahmen c den

Bewegungen der Pfeife ohne weiteres folgen.

Fig.

10 Taf. 32 stellt einen Apparat für das Blasen in

Formen dar. Derselbe besteht aus einem tragbaren Stuhle f mit drei Stufen und einer seitlich angebrachten

Eisenhülse d; in letzterer verschiebt sich ein Rohr c, an dessen oberes U-förmig umgebogenes Ende sich ein

Kautschukschlauch mit Hahn b und Mundstück a zur Aufnahme der Pfeife anschlieſst. Bei der

Fertigung von Flaschen ersetzt eine mehreren Arbeitern

gemeinschaftliche Rampe den Stuhl. Beim Arbeiten selbst wird die Pfeife in

herabhängender Lage gehalten und die Formen drehen sich um das Werkstück herum.

Dieses Drehen geschieht mittels Preſsluft und soll später besprochen werden.

In Fig.

5 und 6 Taf. 32

ist ein Apparat für Herstellung von Hohlwaare ohne

Formen dargestellt. Die Grundform ist ein aus Blech gefertigter Kegelstumpf mit zwei

diametral gegenüber liegenden Stützen; die eine trägt das um eine wagerechte und

lothrechte Achse drehbare Mundstück a; die andere ist

mit einer Gabel versehen, welche der Pfeife nach beendeter Arbeit als Auflage dient. Der

Zuführungshahn ist im Inneren des Kegelstumpfes angebracht.

Bei Herstellung von Fensterglas benutzt man die in Fig.

8 und 9 Taf. 32

abgebildete sogen. Brücke von 0m,5 Breite und 5 bis 6m Länge. Da im Verlaufe der Arbeit der Bläser verschiedene Stellungen

einnehmen muſs, so sind zwei Tritte P angebracht,

welche durch Zugstangen l und t auf den oben angeordneten Hahn r einwirken.

Das Luftzuführungsrohr a endigt in ein Anschluſsstück

b, über welches ein Kautschukrohr mit dem

Mundstücke geschoben wird. Zum Tragen des Rohres a

dient eine fahrbare Rolle, auf deren anderer Seite ein Gegengewicht d hängt, so daſs die Einrichtung den vielseitigsten

Gebrauch gestattet.

Im Folgenden sind die Gestellungskosten einer Anlage von 12 Plätzen nach den in

Clichy gemachten Erfahrungen zusammengestellt:

Luftverdichtungspumpe

1440

M.

14 Preſsluftbehälter zu 115 M.

1610

Regulator

240

Hochdruckleitung

800

Niederdruckleitung

800

Luftzuführungshähne

240

20 Mundstücke zu 20 M.

400

Manometer

160

12 Bänke

960

Vorrichtungen zum Blasen im Freien oder in Formen

320

Verschiedenes (Röhren u. dgl.)

480

–––––

7450

M.

Aushilfsmotor von 4e

2000

–––––

9450

M.

Hierbei wird bemerkt, daſs diese Summe in Folge der Mannigfaltigkeit der Fabrikation

im vorliegenden Falle als eine hohe anzusehen sei und daſs dieselbe für eine weniger

vielseitige Fabrikation sich geringer stelle.

Die Leistung der Luftverdichtungspumpe ist 3cbm in

der Stunde, oder in einer Schicht von 12 Stunden 36cbm. 1 Pferdestärke liefert 2cbm,87;

daher sind für 3cbm Luft höchstens 1e,25 erforderlich. Die täglichen Kosten für 36cbm Luft vertheilen sich nun folgendermaſsen:

Kohle 33k

0,80

M.

Schmiermaterial u. dgl.

0,80

Heizer

4,80

Maschinist, ½ Tag mit Ueberwachung der

Apparate beschäftigt, täglich 7,20 M.

3,60

Interessen und Amortisation von rund 9600 M. mit 10

Proc. für 300 Tage, täglich.

3,20

––––––

Gesammtkosten des Betriebes für einen Tag

13,20

M.

Daher Kosten für 1cbm

Preſsluft

0,37

M.

Da eine Betriebsmaschine in der Hütte ohnehin meistens vorhanden ist, so können die

Posten für Heizer und Maschinisten in diesem Falle aus der Rechnung entfallen,

wodurch sich dann der Preis für 1cbm Preſsluft auf

0,14 M. ermäſsigt. Beim Tunnelbaue hat sich als Preis für 1cbm Preſsluft nach mehrfach angestellten

Ermittelungen 0,06 bis 0,12 M. ergeben, wodurch obiges Ergebniſs der Rechnung in

Anbetracht der hier obwaltenden kleineren Verhältnisse seine Bestätigung findet. Je

ausgedehnter die Ausnutzung gepreſster Luft erfolgt, desto niedriger werden sich die

Auslagen natürlich stellen; es bleiben bei 2 bis 3fächern Aufwände an Luft einige

Ausgabeposten, wie für Heizer, Maschinisten u. dgl., doch nur einfach, so daſs nach

Allem der Schluſs begründet erscheint, daſs billige Glaswaare durch Blasen oder

Pressen mit gespannter Luft vortheilhaft hergestellt werden kann.

In Fig.

7 Taf. 32 ist eine durch Luft getriebene Presse

für Hohlwaare dargestellt. Im Cylinder a

findet sich ein hoher Kolben mit lothrecht auf- und abgeführter Kolbenstange. Am

oberen Cylinderdeckel und an der unteren Kolbenfläche sind zur Linderung der Stöſse

Kautschukscheiben befestigt. Die Kolbenstange ist auch hohl und nimmt eine Schraube

auf, deren Mutter in der Nabe des drehbaren, bronzenen Sternrades g eingeschnitten ist. Die Schraube hat eine

durchlaufende Längsnuth, ist durch einen Keil gegen Verdrehen gesichert und trägt an

ihrem Ende den Preſsstempel h. Der

Vertheilungsschieber, ein einfacher Muschelschieber, wird von Hand des Arbeiters aus

bethätigt. Der Luftdruck auf die obere Kolbenfläche der Presse beträgt 760k, woraus nach Abzug der zu 100k angenommenen Reibungswiderstände 660k als nutzbarer Druck verbleiben. Die Presse soll

rasch arbeiten und den Glasbläser von jeder Anstrengung befreien, sowie auch einen

Gehilfen überflüssig machen. Dabei belaufen sich die Auslagen auf 1,50 M. täglich,

wenn der Maximalpreis 0,14 M. für Preſsluft der Rechnung zu Grunde gelegt wird; für

einen Hub braucht man 10l Luft von 3 k/qc Spannung;

stündlich können 100 Hübe erfolgen, daher der Verbrauch in 1 Stunde 1000l Luft beträgt.

In Folge der bequemen Zuleitungsfähigkeit der Luft sollen diese Maschinen jenen mit

direkt wirkendem Dampfe vorzuziehen sein, als deren Nachtheile angeführt werden:

Bedeutende Abkühlung in den Dampfleitungen, Gefahr des Verbrühens der Arbeiter beim

Platzen von Röhren, Verderben von Formen und Waaren bei eintretenden

Wasserniederschlägen. Es ist aber nicht einzusehen, warum diese Mängel hier mit

besonderem Nachdrucke hervorgehoben werden, da dieselben in den Glashütten sonst

nicht geringer sind.

Es wurde schon oben S. 451 angedeutet, daſs man Drehgestelle benutzt, in welche die

Formen gebracht werden, um beim Blasen um die an der Pfeife hängende Glasmasse

gedreht zu werden. Man erzeugt auf diese Weise Flaschen, Lampencylinder und andere

Hohlwaare. Der Apparat selbst besteht aus einem Gehäuse mit drei innen liegenden,

wagerechten Cylindern von 0m,12 Durchmesser. Die

drei Kolbenstangen bewegen eine aus dem Kasten hervorragende Welle, mit welcher die

Form verbunden wird. Die Luft wird der Niederdruckleitung entnommen und der Arbeiter

regelt den Zutritt, indem er mit dem rechten Fuſse einen Tritt bethätigt, während er gleichzeitig von

Hand aus einen zweiten Hahn regulirt, welcher die nöthige Luft für das Blasen

zuführt. Der hinter dem Kolben wirkende Ueberdruck ist 17k und stellt sich der Verbrauch an Luft für ein

herzustellendes Stück auf etwa 23l bei einer

Hubzahl von 40 in der Minute. Der Apparat soll einen Knaben ersetzen, welcher sonst

für das Drehen der Form angestellt ist, und dem Arbeiter nach freiem eigenem

Ermessen ein schnelleres oder langsameres Drehen der Form ermöglichen. Die

Herstellung von 40 Stück Hohlwaare kostet unter Benutzung dieses Apparates 0,04

M.

Ein Rückblick auf das Gesagte läſst zweierlei Vortheile erkennen: so wohl, mit

Rücksicht auf die Gesundheit der Arbeiter, als auch in ökonomischer Richtung

erscheint die Anwendung von Preſsluft empfehlenswerth. Was insbesondere den ersteren

wichtigeren Umstand betrifft, so weist Appert am

Schlüsse seines Berichtes mit Recht darauf hin, daſs dieser Beruf bisher viele

Krankheitserscheinungen unter den Arbeitern im Gefolge hatte, von denen nicht der

kleinste Theil auf Kosten der Anstrengung beim Glasblasen zu setzen ist, während

auch durch die unausrottbare Gewohnheit der allgemeinen Benutzung der Mundstücke

seitens mehrerer Arbeiter ansteckende Krankheiten rasche Fortpflanzung finden. Bei

dem beschriebenen Verfahren würde das Blasen durch den Arbeiter selbst nur

ausnahmsweise vorkommen und könnte bei jugendlichen Gehilfen ganz wegfallen. Auch

dürfte die Einführung dieses mechanischen Glasblasens in manchen Fällen die Leistung

der Hütten in hohem Maſse zu steigern geeignet sein. (Vgl. Wright und Mackie's Glaskugel-Blasmaschine

1883 247 * 449. 249 93.)

Tafeln