| Titel: | Ueber Neuerungen an dynamo- und magneto-elektrischen Maschinen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 481 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an dynamo- und

magneto-elektrischen Maschinen.

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

245 S. 283.)Vgl. auch Jablochkoff 1883 247 * 22. J. Gordon 1883 247 * 286. Crompton 1883

247 * 488. Maquaire

1883 248 * 364. Deprez

1883 248 470. Elphinstone und Vincent 1883 249 * 119. 280. A.

Gérard 1883 249 185. Gordon und Gray 1883 249 359. Ball 1883 249 * 452. Thomson-Houston 1883 250 * 114. Dion (Herstellung von Inductionsspulen) 1883 250 * 207. Chertemps und

Dandeu 1883 250 *

514. Siemens bezieh. Schuckert 1883 248 * 283. 1884 251 * 24. Ferranti 1884

251 334. Berthoud

1884 252 83. Hottenroth

1884 252 * 459. A.

Browne 1884 253 154.

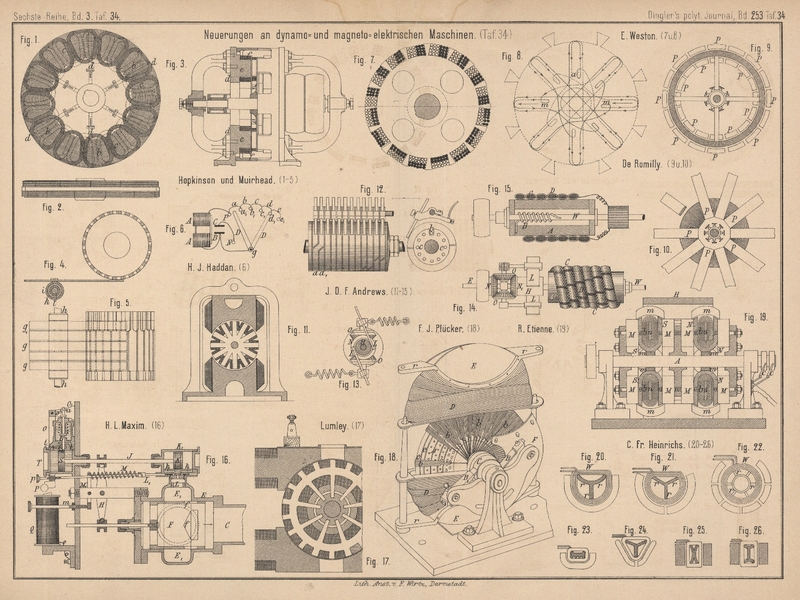

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Neuerungen an dynamo- und magneto-elektrischen

Maschinen.

1) Hopkinson und Muirhead

sind nach Engineering, 1883 Bd. 35 S. 530 vermuthlich

die Ersten (vgl. jedoch Ferranti 1883 247 * 450), welche sowohl in ihren Gleichstrom-, als auch

in ihren Wechselstrommaschinen aus Kupferstreifen gewundene Spulen verwenden, die

auf einer Kernscheibe befestigt sind. Die Genannten benutzen, wie aus Fig.

1 und 2 Taf. 34

ersichtlich, eine Scheibe, auf deren Umfang Streifen von Bandeisen durch

Asbestpapier gegen einander isolirt aufgewickelt werden. In diesen durch radiale

Bolzen d mit der Scheibe verbundenen Eisenring sind bei

der Gleichstrommaschine zu beiden Seiten der Kernscheibe radiale Nuthen

eingearbeitet und um die stehen bleibenden trapezförmigen Vorsprünge b des Ringes ist Kupferdraht oder Kupferband c spiralförmig gewickelt. Bei der Gleichstrommaschine

liegen die Spulen auf beiden Seiten des Ringes versetzt gegen einander; daher werden

die Spulen der einen Seite das Mindeste an Strom geben, wenn die Spulen der anderen

Seite das Meiste leisten. – Bei der Wechselstrommaschine liegen die Spulen nicht

versetzt gegen einander. Die Kernscheibe kreist zwischen zwei Reihen von

Elektromagneten, welche, an den Seitenwänden des Gestelles sitzend, einen ähnlichen

trapezförmigen Querschnitt besitzen wie die Spulen; ihre Kerne sind entweder aus

Bandeisen gewickelt, oder aus einem vollen Schmiedeisenstücke hergestellt, bezieh.

auch wohl mit den Seitenwänden aus einem Stücke gegossen, wie die Schnittfigur 3

darstellt, in welcher d die Gestellwand mit den Kernen

e und f die Wickelung

der letzteren bezeichnet. Sowohl die gegenüber stehenden, als auch die benachbarten

Magnete derselben Seite kehren dem Spulenringe ungleichnamige Pole zu.

Der auf der einen Seite der Welle sitzende Commutator bildet einen aus einzelnen, von

einander isolirten Schienen zusammengesetzten Cylinder (vgl. Fig. 4 und

5 Taf. 34), auf dessen Umfange mehrere Kupferstreifen g bezieh. g1 aufliegen. Diese Streifen werden an dem anderen

Ende durch eine Spindel h getragen. Der Streifen g1 ist mit dieser

Spindel durch einen von Graphit hergestellten elektrischen Widerstand verbunden, indem der mit g1 in Contact stehende

Metallcylinder i durch Vermittelung des Ringes k, welcher aus einer Mischung von Graphit und

Lampenschwarz von geeignetem Widerstände hergestellt ist, mit dem auf der Spindel

h sitzenden Cylinder l

in leitende Verbindung gebracht ist. Die Bürste g1 ist so gebogen, daſs sie mit irgend einer Schiene

des Commutators noch immer in Verbindung steht, wenn die anderen Bürsten dieselbe

bereits verlassen haben. Hierdurch wird eine Stromunterbrechung vermieden und da der

Strom durch die Einführung des beträchtlichen Widerstandes sehr vermindert ist, so

findet auch keine Funkenbildung statt.

Die Wechselstrommaschine von Hopkinson und Muirhead unterscheidet sich von der Gleichstrommaschine

nur sehr wenig, auſser durch die bereits angedeutete Spulenstellung nur noch durch

einfacheren Commutator. Statt der beschriebenen Spulenform hat Muirhead für die Kernscheibe der Wechselstrom maschine,

ähnlich wie Ferranti (vgl. 1883 247 * 450. 1884 251 334), auch die Zickzackform

der Wickelung angewendet, die einfacher in der Herstellung und weniger zur Bildung

von Selbstinductionsströmen geneigt sein soll.

2) H. J. Haddan in London (* Oesterr.-Ungarisches Patent

vom 28. Januar 1882) hat eine Verbesserung an elektrodynamischen Maschinen

angegeben, welche durch Veränderung der Stärke der Magnete, zwischen denen der Anker

sich dreht, die durch Veränderung des äuſseren Widerstandes in der Maschine

entstehenden Stromänderungen auszugleichen sucht, wodurch es möglich werden soll,

die Maschine stets mit derselben Umdrehungszahl laufen zu lassen. Die Magnete der

Maschine werden geschwächt entweder durch Abzweigen eines Theiles des dieselben

erregenden Stromes vor seinem Eintritte in die Magnetspulen, oder durch Ausschalten

oder Kurzschlieſsen einiger Theile einer oder mehrerer Spulen, wo dann der Strom

eine geringere Anzahl von Umkreisungen um den Kern des Magnetes macht. Durch

Veränderung des Widerstandes jener Abzweigung oder durch Veränderung der Anzahl der

ausgeschalteten oder kurz geschlossenen Windungen können die Magnete bis zu

beliebiger Stärke erregt werden.

In Fig.

6 Taf. 34 sind A die beiden Spulen eines

Magnetes einer Maschine. Das eine Ende der dieselben verbindenden einfachen Leitung

ist mit der Commutatorbürste B, das andere mit der

Klemmschraube P, welche den einen Schluſstheil der

Maschine bildet, verbunden, während die andere Klemmschraube N mit der festen Commutatorbürste C in

Verbindung steht. Im Punkte P schlieſst sich eine Reihe

von Widerstandsspulen a, b, c.. an, welche mittels der

Contactstifte oder Knöpfe a1, b1, c1.. hinter einander geschaltet sind. Durch den um g drehbaren, federnden Hebel D kann der Punkt g, welcher mit der

Commutatorbürste B verbunden ist, nach Belieben mit den

Knöpfen a1, b1, c1.. in

Verbindung gebracht werden. Sind nun die Klemmschrauben P und N durch einen (nicht dargestellten) äuſseren

Stromkreis verbunden, so wird der ganze von der Maschine entwickelte Strom so lange

in den Spulen A kreisen, als der Arm D nicht in Contact mit einem der Knöpfe a1, b1, c1..

steht. Wird dagegen der Hebel D z.B. mit a1 in Contact gebracht,

so wird ein Theil des von der Maschine entwickelten Stromes von den Spulen A abgeleitet und geht durch die Zweigleitung P, a, a1, D, g, B. Die

Stärke dieses abgeleiteten Stromes wird von dem Widerstände der Zweigleitung im

Vergleiche zu dem der Magnetleitung B, A, P abhängen.

Die Maschine vermag jetzt ihren normalen Strom nur durch einen geringeren äuſseren

Widerstand zu entfalten, da ihre Magnete durch Verringerung des erregenden Stromes

geschwächt sind.

Die Bewegung des Hebels D kann entweder von Hand, oder

selbstthätig erfolgen; für letzteren Fall kann man z.B. den Hebel D durch eine Feder in einer solchen Stellung erhalten,

daſs alle Zweigwiderstände a, b, c.. ausgeschaltet

sind. Die Spannung der Feder ist so bemessen, daſs sie der entgegengesetzt auf den

Hebel D wirkenden Kraft eines Elektromagnetes das

Gleichgewicht hält, wenn dieser durch den normalen Strom erregt wird. Verringert

sich nun der äuſsere Widerstand der Maschine, so wird der erregende Strom im

Elektromagnete zunächst gröſser, der Hebel D wird von

diesem angezogen und kommt nach und nach mit den Knöpfen d1, c1

in Berührung, bis der Zweigleitungswiderstand genügt, den Hauptstrom zu

schwächen.

Die Widerstandsspulen a bis d können auch durch eine Säule von Kohlenscheiben ersetzt werden, deren

Widerstand durch Veränderung des Druckes, den der Anker eines vom Arbeitsstrome der

Maschine durchflossenen Elektromagnetes auf dieselbe ausübt, verändert wird. Die

Verminderung der Stärke der Elektromagnete der Maschine kann auch durch

Kurzschlieſsen oder vollständiges Ausschlieſsen einer oder mehrerer Windungen der

Magnetspulen erzielt werden, indem durch Einsetzen eines oder mehrerer Metallstifte

eine passende Zahl von Drahtlagen kurz geschlossen wird, oder dadurch, daſs ein

weicher Eisenarm, welcher mit den äuſseren Windungen des Drahtes verbunden ist, mit

verschiedenen anderen Windungen in Contact gebracht werden kann.

3) Die Maschine von E. Weston in Newark, Nordamerika (*

D. R. P. Nr. 21184 vom 21. März 1882, vgl. auch 1877 223

546. 1880 235 404. 238 221.

1882 245 * 286) besitzt zwar noch die frühere

cylindrische Form des Ankers und den aus einzelnen, von einander getrennten Scheiben

bestehenden Kern desselben; doch ist auf die selbstthätige Luftkühlung des Ankers

noch mehr Sorgfalt verwendet, indem die den Kern umwickelnden Drähte an den Enden

über Platten geführt sind, welche in der Mitte einen nabenförmigen, die Welle mit

Spielraum umfassenden Ansatz besitzen; durch diesen ringförmigen Zwischenraum tritt

die Luft in das Innere des Ankers und wird durch die Centrifugalkraft zwischen den

Windungen hinausgetrieben. Die Wickelung des Ankers ist nach dem Schema Fig. 8 Taf.

34 ausgeführt, wobei jedoch der leichteren Uebersicht wegen nur 8 Windungen

gezeichnet sind. Angenommen, die Wickelung beginnt bei a, so nimmt dieselbe zunächst den durch die ausgezogenen Linien

angedeuteten Weg; an jeder Stelle, wo der Draht von der einen in die andere Windung

übergeht, ist eine Schleife zur Aufnahme einer Verbindung mit dem Commutator

gebildet. Da nun nach Vollendung von 4 Windungen alle 8 Zwischenräume des Sternes

belegt, aber erst 4 Anschlüsse zum Commutator hergestellt sind, so wird noch eine

zweite, durch die punktirte Linie angedeutete Wickelung ausgeführt, welche nun

wieder 4 Anschlüsse gewährt und sich bei a mit der

ersten Wickelung vereinigt. Liegen nun die Bürsten bei m an dem Commutator an, so wird der Strom die durch die Pfeile angedeutete

Richtung nehmen.

Der Querschnitt des Ankers gestaltet sich in der in Fig. 7 Taf.

34 angedeuteten Weise, wo je die weiſsen und schwarzen Querschnitte zu einem und

demselben Drahte gehören; es ist bei dieser Anordnung darauf geachtet, daſs die

gegenüber liegenden Abtheilungen elektrisch gleichwerthig sind, wodurch die

Funkenbildung am Commutator fast vollständig vermieden ist. Der Commutator der

neueren Maschinen enthält gegenüber den älteren weit mehr (nämlich 48 bis 140)

Abtheilungen. Die Verbindung der Wickelungsdrähte mit dem Commutator erfolgt,

namentlich bei Maschinen mit sehr hoher elektromotorischer Kraft, in der aus

nachstehender Textfigur ersichtlichen Art, wo durch die schwarzen und weiſsen Linien

zwei verschiedene, auf dem Umfange des Ankers wechselnde Folgen von Spulen

angedeutet sind, welche abwechselnd an die Segmentstücke des Commutators

angeschlossen werden, wodurch ein Kurzschlieſsen zweier benachbarter Spulen fast

ganz vermieden ist.

Textabbildung Bd. 253, S. 484

Eine weitere Abweichung gegen die ältere Construction besteht

darin, daſs die Magnetspulen nicht vom Hauptstrome, sondern von einem Nebenstrome

erregt werden; sie haben deshalb einen sehr hohen Widerstand, so daſs nur ein

geringer Theil des ganzen Stromes (2 ½ bis 5 Proc. bei den verschiedenen Maschinen) in

dieselben geht. Als constructive Verbesserung ist noch die Vereinigung des Trägers

der Hauptwellenlager mit dem unteren Polstücke zu einem Ganzen zu bezeichnen. (Vgl.

auch Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 500.)

4) Die Maschine von Worms de Romilly, im März 1866 in

Frankreich patentirt, sammelt (wie auch J. Gordon und

J. Gray, vgl. 1883 249

359) die Foucault'schen Ströme, welche entstehen, wenn

eine Metallplatte von groſser Leitungsfähigkeit vor dem Pole eines Magnetes

senkrecht zu dessen Achse verschoben wird. Bei einer abwechselnd hin und her

bewegten oder rotirenden Scheibe ist der erzeugte Strom, weil derselbe in Folge des

metallischen Zusammenhanges der Platte oder Scheibe sich sehr leicht zerstreut, so

schwach, daſs derselbe kaum gesammelt werden kann. Um dies zu vermeiden, würde es

genügen, eine Folge von einander getrennter Drähte vor dem Magnetpole vorüber zu

führen, deren Enden nach einander in dem Augenblicke ihres Durchganges vor dem Pole

mit einem festen Leiter in Verbindung treten. Dieser so in jedem Drahte erzeugte

Strom kann durch Anwendung mehrerer Magnete wesentlich verstärkt werden. Romilly will nun jeden dieser getrennten Drähte so mit

dem benachbarten verbinden, daſs der in dem einen gewonnene Strom dieselbe Richtung

hat wie in dem anderen und der nachfolgende den vorhergehenden verstärkt. Um dies zu

erzielen, soll eine Platte von weichem Eisen derart mit gut isolirtem Drahte

umwunden werden, daſs die Windungen rechtwinklig stehen sowohl zur Verbindungslinie

der beiden Magnetpole, zwischen denen die Scheibe kreist, als auch rechtwinklig zur

Bewegungsrichtung der Platte. Die beiden Magnetpole sind gleichnamig, z.B. Nordpole;

die weiche Eisenscheibe wird dann die entgegengesetzte Polarität annehmen, also

südmagnetisch werden. Beim Durchgange der mit Drahtspulen bedeckten Platte wird auf

der einen Fläche der Platte durch den Vorübergang des Drahtes an dem magnetischen

Nordpole ein Strom erregt; auf der anderen Fläche der Platte wird in der Drahtspule

ein entgegengesetzt gerichteter Strom erzeugt, in Folge des gleichgerichteten

Vorüberganges zwischen dem Südpole der weichen Eisenscheibe und dem anderen festen

Nordpole. Hiernach können sich alle Ströme, welche um den Kern flieſsen, in jeder

Halbspule, in jeder Spule und durch die ganze Reihe von Spulen zu einem Ganzen an

einander schlieſsen.

In Ausführung dieses Prinzipes gibt Romilly 3 Arten von

Ankern in seiner Patentschrift an, den Ringanker, den Trommelanker und den

abgeänderten Ringanker, bei welchem der Draht, auf einem hohen und schmalen Ringe

aufgewickelt, den festen Magneten eine breite Fläche darbietet. Die erregenden

Magnete sind Stahlmagnete (nicht Elektromagnete).

Der in Fig. 9 Taf. 34 dargestellte Ringanker besteht aus einem Hohlcylinder von

weichem Eisen, welcher an beiden Enden offen, an dem einen jedoch durch Speichen mit

der Riemenscheibenwelle verbunden ist. Dieser Cylinder kreist zwischen zwei

concentrischen, durch einzelne Magnetstäbe P gebildeten

Ringen; dieselben sind auf der einen Hälfte des Umfanges nord-, auf der anderen

südmagnetisch. Jede ganze oder halbe Drahtwindung ist mit beiden Enden an ein

Metallstück befestigt, welches von einem an den radialen Armen des Cylinders

befestigten Holzstücke getragen wird. Die Verbindung der Drähte kann so erfolgen,

daſs sie entweder ein starkes Kabel bilden, oder es ist Ende an Ende gelegt, um die

elektromotorische Kraft des Apparates innerhalb gewisser Grenzen beliebig verändern

zu können.

Beim Trommelanker besteht der weiche Eisenkern aus einem

Cylinder mit flachen Enden, welcher auf der Welle entweder durch radiale Arme, oder

mit Hilfe mehrerer eingetriebener Holzkeile befestigt ist. Der Cylinder ist umgeben

mit parallel zu seiner Achse gelegten isolirten Drähten, welche, immer derselben

Richtung folgend, die Enden des Cylinders diametral überspannen und unter sich

hinter einander verbunden sind. Die Drähte sind, wie aus der beigegebenen Textfigur

ersichtlich ist, so angeordnet, daſs dieselben 6 oder 8 breite, auf dem Cylinder

aufliegende Bänder bilden, welche die Stirnflächen des Cylinders so überschreiten,

daſs die halbe Anzahl der Drähte jedes Bandes rechts, die andere Hälfte links von

der Welle vorüber geht. Dieser Cylinder dreht sich zwischen zwei diametral gegenüber

stehenden Magneten, welche ihre entgegengesetzten Pole dem Cylinder zuwenden. Jeder

Magnet kann sich bis halb zum Umfange des Cylinders ausdehnen. Mittels eines auf der

Welle sitzenden Commutators werden die erzeugten Ströme aufgenommen und als stetiger

Strom abgeführt.

Textabbildung Bd. 253, S. 486

Bei dem abgeänderten Ringanker (Fig. 10

Taf. 34) erhält der weiche Eisenkern die Form eines rechtwinklig zur Drehungsebene

abgeflachten Wulstes, worauf der Draht in radialer Richtung gewickelt ist; er bildet

hiernach eine Scheibe mit einer groſsen mittleren Oeffnung, durch welche einerseits

die Drahtwindungen, andererseits die Welle geht. Die Magnete P stehen radial zu jeder Seite der Scheibe, die gleichnamigen Pole

einander zukehrend. (Nach Engineering, 1882 Bd. 34 * S.

128.)

5) Die Maschine von J. D. F. Andrews in Glasgow besitzt

nach der gleichen Quelle, 1881 Bd. 32 * S. 361 einen cylindrischen Anker aus 1mm,65 starken (Nr. 16 B. W. G.), sternförmig

ausgestanzten Eisenblechscheiben, welche dicht neben einander, jedoch durch Lagen

von Seidenpapier von einander getrennt, so auf die Welle aufgekeilt sind, daſs die

radialen Streifen

fortlaufende Längsrippen auf dem Cylinder bilden (vgl. Fig. 11

Taf. 34). Um diese Rippen ist entlang der Cylinderachse isolirter Draht gewickelt.

Dieser Anker kreist zwischen zwei schweren kreisförmig ausgeschnittenen, über

einander liegenden Guſsstücken, welche durch 2 Rippen verbunden und über die zwei

schmiedeisernen, der Länge nach mit isolirtem Drahte von 3mm,4 Dicke (Nr. 10 B. W. G.) bewickelte Hülsen

geschoben sind, so daſs hierdurch zwei Elektromagnete gebildet werden. Durch die

Drehung des Ankers zwischen diesen Magneten werden in jeder Spule des ersteren 4

Ströme bei jeder Umdrehung erzeugt, welche nach dem Commutator zu führen sind. Die

Enden der gegenüber stehenden Spulen des Ankers sind vereinigt, so daſs 6 Paare

gebildet werden, deren jedes seinen eigenen, aus zwei von einander isolirten Theilen

bestehenden Commutator hat, nämlich für jedes Ende des Spulenpaares einen Theil.

Jeder Commutatortheil, aus Metall gegossen, ähnelt einem halben Sprengringe; zwei

zusammen gehörende Theile bilden einen vollständigen derartigen Ring, wie die Theile

a, a1 (Fig.

12 Taf. 34) zeigen. Diese Ringe sitzen auf einem mit 12 gleichweit von

einander entfernten Löchern durchbohrten Holzkerne c.

Durch diese 12 Löcher sind die 12 Enden der 6 Drahtspulen so gesteckt, daſs jedes

Ende einer Spule durch den Ansatz b ihres halben

Commutatorringes geht; da diese Ansätze der auf einander folgenden Ringe immer um

1/12 des

Kreises versetzt sind, gehen alle Drähte durch den Holzkern; doch führt jeder immer

nur zu einem Metallringe und sind mithin nur je zwei zusammen gehörende Drähte in

Verbindung.

Hieraus ergibt sich auch, daſs die beiden Bürsten jedes Commutators neben einander

liegen müssen, was die Anordnung derselben sehr erleichtert. Von den 6 hierdurch

gebildeten Stromkreisen wird einer zur Erregung der feststehenden Magnete benutzt,

während die anderen 5 vereinigt oder jeder für sich, bezieh. mehrere zusammen,

Verwendung finden können.

Die neueren Maschinen Andrews' (* D. R. P. Nr. 22635 vom

12. August 1882) haben statt des eben beschriebenen Ankers mit Eisenkern einen

solchen mit Holzkern A (Fig. 14 und

15 Taf. 34), auf welchen ein Eisendrahtseil C aufgewunden wird, welch letzteres wieder mit isolirtem Leitungsdrahte in

einer Anzahl getrennter Windungen oder Spulen D

bewickelt ist. Wenn die Breite der Spulen in passendem Verhältnisse zum

Cylinderdurchmesser gewählt wird, so erreicht man, daſs die Spulen der einen

Seilwindung etwas vor den Spulen der nächsten Windung in das Magnetfeld bezieh. aus

demselben treten. Die erregenden Magnete besitzen die frühere Einrichtung. Der

Commutator kann beliebiger Anordnung und mit den Spulen D in verschiedener Schaltung verbunden sein. Wie aus Fig. 15

ersichtlich, sitzt der Holzkern A frei auf der Welle

W, wird aber durch die Feder B mitgenommen, welche etwas nachgibt, sobald mehr als

die gewöhnliche Kraft durch dieselbe ausgeübt wird. Hierdurch wird die Zeit des Durchganges der Spulen

durch die Magnetfelder mit Bezug auf die Bürsten etwas geändert und somit auch die

übermittelte elektrische Kraft.

In Fig. 13 und 14 Taf. 34

ist noch eine Einrichtung angegeben, durch welche die Stellung der Bürsten L gegen die Schienen des Commutators H sich selbstthätig ändert, je nachdem mehr oder

weniger Kraft durch die Welle W übertragen wird. Die

Bewegung wird mittels eines Planetenradgetriebes von einer besonderen Antriebswelle

E aus auf die Trommelachse W übertragen, indem die Kegelräder N und N1 auf der Welle E der Antriebsriemenscheibe bezieh. auf dem Commutator

H festsitzen, während die Zwischenräder O in einem drehbaren Rahmen gelagert sind, der die

Bürsten L trägt und durch Federn gehalten wird. Je

nachdem mehr oder weniger Kraft von E auf W oder umgekehrt zu übertragen ist, werden diese Federn

mehr oder weniger gespannt und die so erfolgende Drehung des Rahmens bewirkt eine

entsprechende Verstellung der Bürsten, mithin eine Aenderung der Stromstärke.

6) Die sogen. Arago-Maschine der White-House Mills Company in Hoosac, N.-Y., ähnelt in ihren kleineren

Ausführungen der äuſseren Erscheinung nach der Schuckert'schen Flachringmaschine. Dieselbe enthält zwei Paar

Elektromagneten die beiden über einander liegenden Schenkel eines jeden derselben

sind an einer Seitenwand des Gestelles so befestigt, daſs die freien Enden derselben

der Mitte der Maschine zugewendet sind. Diese Magnete sind so gewunden, daſs sich

die entgegengesetzten Pole gegenüber stehen, und mit sectorenförmigen Polstücken

versehen, welche beinahe eine volle Scheibe bilden. Zwischen diesen beiden einander

parallelen Flächen kreist eine Scheibe oder ein Rad mit 6 sectorenförmigen, auf

Holzkerne B gewickelten Spulen, deren Drähte in

gleicher Richtung laufen, aber so verbunden sind, daſs ein Strom dieselben in

entgegengesetzten Richtungen durchflieſst.

Textabbildung Bd. 253, S. 488

Die Spulen werden durch zwei auf der Welle sitzende Platten

und durch einen auſsen umgelegten starken Kupferring C

festgehalten. Die gröſseren Maschinen, der Siemens'schen Wechselstrommaschine im Ansehen ähnlich, sind auf derselben

Grundlage construirt wie die kleineren, enthalten aber an jeder Gestellwand drei, im

Ganzen also 6 Paare Elektromagnete, zwischen denen der ähnlich wie bei der kleineren

Maschine ausgeführte Anker umläuft. Die 8 Spulen des letzteren sind mit den 24

Platten des Commutators so verbunden, daſs letztere 3 Gruppen von je 8 Platten

bilden. Die Bürsten sind dann stets mit 2 Platten in Berührung, entsprechend der

Theilung der Inductionsspulen in zwei gleiche, von entgegengesetzt gerichteten

Strömen durchflossene Theile; der abgeleitete Strom ist gleich gerichtet. Der Anker

dieser Maschine bietet noch die Eigentümlichkeit, daſs jede Spule desselben aus zwei

ungleichen Theilen besteht; der in dem gröſseren Theile erregte Strom wird zur Arbeitsleistung, der

in dem anderen Theile erzeugte Strom zur Erregung der Elektromagnete verwendet; dem

entsprechend besteht auch der Stromsammler aus 2 Theilen. (Vgl. Engineering, 1882 Bd. 33 * S. 52.)

7) F. J. Plücker hat nach der Revue universelle des Mines, 1882 Bd. 12 S. 400 eine auf der Grundlage des

Gramme'schen Ringes beruhende Maschine angegeben,

deren Anker aus einer schmiedeisernen, auf der Welle der Maschine befestigten

Scheibe A (Fig. 18

Taf. 34) gebildet wird, in welche von beiden Seiten concentrische Nuthen c eingedreht sind, um die in derselben entstehenden

Inductionsströme möglichst unschädlich zu machen. Diese Scheibe ist ähnlich wie bei

Crompton (vgl. 1883 247

* 488) mit keilförmig gestalteten Drahtspulen b

bewickelt, deren Enden von der Mitte der Scheibe in Gestalt eines röhrenförmigen

Bündels über die Welle nach den Schienen des Commutators C geführt sind, von welchem der gebildete Strom durch die beiden Bürsten

B, B1 abgeleitet

wird. Die Spulen der die Scheibe A umgebenden

eigenthümlich angeordneten Elektromagnete setzen sich aus je zwei Scheiben von

Messingblech zusammen, welche durch die guſseisernen Ränder r vereinigt und mit den ebenfalls guſseisernen, als Polstücken dienenden

Platten E versehen sind. Auf diesen Spulen sind die

Drahtlagen D, wie aus der Abbildung zu ersehen, so

aufgewickelt, daſs dieselben der Bewickelung des Ankers möglichst parallel sind, was

durch die gebogene Form der Ränder r begünstigt wird.

In Fig. 18 ist der obere Elektromagnet etwas aufgehoben; beim Betriebe liegt

derselbe aber dicht auf dem unteren auf, so daſs der Anker allseitig eingeschlossen

ist. Auſserdem werden alsdann an die beiden Ränder r

die Eisenblechplatten F angeschraubt, wodurch auch die

Wickelung D der erregenden Magnete vollständig verdeckt

ist. Beim ersten Ingangsetzen der Maschine muſs ein besonderer erregender Strom

durch die Spulen der Magnete geschickt werden, während später der in den

guſseisernen Polstücken E sowie in den Rändern r zurückbleibende Magnetismus genügt, um die

Stromerzeugung anzuregen.

8) Lumley's Maschine enthält nach Engineering, 1883 Bd. 35 * S. 319 einen cylindrischen

Anker, der aus einzelnen dünnen, durch schwache Messingplättchen getrennte

Eisenblechscheiben von der in Fig. 17

Taf. 34 dargestellten Form besteht. Ueber die vorstehenden Rippen dieser Scheiben

sind die Drahtspulen der Länge nach gewickelt. Die beiden sich nach rechts und links

erstreckenden Elektromagnete haben guſseiserne Kerne von rechteckigem Querschnitte,

welche an den Enden mit den Gestellwänden verbunden sind. Die Lager der Hauptwelle

sind in Bügelform an der Mitte der Magnete angeschraubt.

9) Die von C. Fr. Heinrichs in London (* D. R. P. Nr.

17923 vom 5. Mai 1881 als Zusatz zu Nr. 13802, vgl. 1881 242 * 38) angegebene Neuerung bezieht sich auf den Querschnitt des

Eisenkernes des Ringankers, welcher nach den Erfahrungen des Erfinders bei schnellem

Umlaufe (ungefähr 3100m Umfangsgeschwindigkeit in

der Minute) nur wenig Magnetismus erfordert und daher geringen Antheil an der

Erzeugung der Ströme in den umgebenden Drahtwickelungen hat. Für den Kern r werden daher die in Fig. 20 bis

26 Taf. 34 dargestellten gerippten Querschnittsformen vorgeschlagen,

wodurch seine Eisenmasse verringert und für die Wickelung W noch der Vortheil einer vielfachen Berührung mit der Luft gewonnen

wird.

Das Zertheilen der erzeugten elektrischen Ströme erfolgt hier, im Gegensatze zur

früheren Einrichtung, bei welcher dies geschah, nachdem die Einzelströme von den

Bürsten gesammelt und in einem Stromkreise vereinigt waren, in folgender Weise: Die

den Kern des Ankers umgebenden Windungen der isolirten Leitungsdrähte, welche mit

den Commutatorplatten verbunden sind, werden so angeordnet, daſs letztere den in

jedem Ringabschnitte erzeugten Strom während des Durchganges durch den Wirkungskreis

eines inducirenden Magnetes auf zwei oder mehrere Sammelbürsten und von da aus auf

zwei oder mehrere Stromkreise übertragen. Der in einem gegebenen Abschnitte des

Leitungsdrahtes durch die Einwirkung des inducirenden Nordmagnetes erzeugte Strom

wird z.B. zwei oder mehrere Mal während der Stromdauer in einer Richtung getheilt

und kann entweder durch den einen Satz Bürsten aufgenommen und den erregenden

Magneten zugeführt werden, um dieselben zu umkreisen, oder von einem anderen Satz

Bürsten gesammelt und dem Orte der Verwendung zugeführt werden.

10) Richard Etienne in Dresden-Neustadt (* D. R. P. Nr.

18533 vom 25. Juni 1881) hat eine Maschine ohne Commutator zur Erzeugung

gleichgerichteter, stetiger Ströme construirt. Die Stromerzeugung erfolgt in den

Drahtspiralen b (Fig. 19

Taf. 34), welche zwei ringförmige Eisenkerne n und s umgeben. Diese Ringinductoren bewegen sich in

magnetischen Feldern, welche für jeden Ring eine andere, jedoch während des ganzen

Verlaufes der Bewegung sich gleich bleibende Polarität haben, so daſs eine Aenderung

in der Richtung der inducirten Ströme nicht eintritt. Die gegenseitige Bewegung kann

entweder in der Drehung dieser Inductorringe selbst, oder, wie in der Abbildung

angenommen, in der Drehung magnetischer Eisentheile in der Nähe jener Ringe

bestehen. Die magnetischen Felder werden hier durch ringförmige Eisenkörper N und S von U-förmigem

Querschnitte gebildet, welche die gleichnamigen Polenden der mit der umlaufenden

Achse A fest verbundenen Magnete M verbreitern bezieh. verbinden. Die Ringe n und s vereinigen in sich

die gleichnamigen Pole eines Systemes radial gestellter, an der Innenseite eines

feststehenden Hohlcylinders H befestigter Magnete m. Soll die Maschine unter Verwendung von

Elektromagneten nach dem dynamoelektrischen Prinzipe arbeiten, so ist die Anordnung

zweier Schleifcontacte c an der Achse erforderlich,

durch welche die Umwindungen der rotirenden Elektromagnete mit den Ringspiralen in

einen Stromkreis gebracht werden.

11) A. Isid. Gravier in Paris (* D. R. P. Nr. 19265 vom

22. December 1881) beabsichtigt durch seine vorgeschlagenen Neuerungen an dynamo-

und magneto-elektrischen Maschinen die direkte Erzeugung stetiger und

ununterbrochener Ströme, ohne Anwendung von Reibkissen, Stromsammlern, Bürsten,

Commutatoren u. dgl., und zwar in der Weise, daſs ein Wechsel der erzeugten Ströme

vermieden, dagegen ein magnetischer Wechsel der inducirenden Polkräfte

hervorgebracht wird. Dieser Wechsel findet in dem kreisenden Inductor statt, welcher

von den zu inducirenden, fest stehenden Stromkreisen umgeben ist. Dieser Inductor

wird in das magnetische Feld eines oder mehrerer Magnete gebracht, welche denselben

magnetisch erregen. Auch kann der Inductor in gewissen Fällen in den Stromkreis

einer äuſseren Stromquelle eingeschaltet werden. Für gewöhnlich erhält der Inductor

eine Drehbewegung, zuweilen aber auch abwechselnd eine geradlinige und eine

Drehbewegung.

12) H. S. Maxim in Brooklyn hat auſser dem früher (1881

239 126) schon besprochenen, die Stromstärke

unmittelbar beeinflussenden Regulator eine andere Regulirvorrichtung construirt (* D. R. P. Nr. 20463 vom 21. März 1882),

welche auf den Gang der Betriebsdampfmaschine einwirkt. In das Dampfzuführungsrohr

C (Fig. 16

Taf. 34) ist vor dem Schieberkasten der Betriebsmaschine ein Cylinder E mit ringförmiger Erweiterung E1 eingeschaltet, in welchem sich der mit

mehreren den Dampfzutritt von E1 nach C und dem

Schieberkasten vermittelnden Oeffnungen f versehene

Cylinderschieber F bewegt. Dieser nahezu entlastete

Schieber erhält seine Bewegung durch Vermittelung des Hebels H von der Stange J des kleinen Dampfkolbens

K, dessen Cylinder K1 durch die Kanäle k mit der Kammer L und der

Erweiterung E1 in

Verbindung steht. Den Dampfeintritt vor und hinter den Kolben K vermittelt der Kolbenschieber l, während die Bewegung des Kolbens K durch

den in einer Flüssigkeit arbeitenden Bremskolben S

gemildert wird; der Cylinder T dieses Kolbens hat zwei

Kanäle t und t1, welche durch eine Oeffnung t2, die für gewöhnlich

von der Stange U geschlossen wird, in Verbindung treten

können. Die Steuerung des Kolbenschiebers l und damit

die Bewegung von K und F

geschieht folgendermaſsen: Ein zwischen den Lagerarmen O1 in Spitzen schwingender Rahmen O trägt am unteren freien Ende den Anker P eines mit dem Stromkreise der Dynamomaschine

verbundenen Elektromagnetes Q sowie eine Schraube p, gegen welche sich die verlängerte Schieberstange L1 legt. Mit dieser ist

eine Spiralfeder M verbunden, deren anderes Ende an dem

durch die Schraube m stellbaren Arme M1 angeschlossen ist.

Wird nun der Strom zu stark, so zieht der Elektromagnet Q seinen Anker P an, der Rahmen O mit der Schraube p

schwingt nach rechts, letztere drückt gegen die Schieberstange L1, der Schieber l öffnet den Kanal k und

der Dampf treibt den Kolben K nach links; mithin bewegt sich der

Cylinderschieber F nach rechts, die Einströmungen f werden verkleinert, die Dampfmaschine geht langsamer.

Bei dieser tiefsten Stellung des Rahmens p hat ein

kleiner Arm o mittels des Bundes u die Stange U gehoben,

wodurch die Oeffnung t2

frei, also die Verbindung zwischen t und t1 hergestellt wurde,

so daſs der Kolben S der Bewegung des Kolbens K keinen merklichen Widerstand entgegensetzt. In Folge

der geringeren Geschwindigkeit wird der elektrische Strom schwächer, der Anker P wird wieder frei und der Rahmen O durch die Feder M in

seine Ruhestellung zurückgezogen, während gleichzeitig der Kolbenschieber l umgesteuert wird. Die Vorgänge wiederholen sich in

entgegengesetzter Reihenfolge, bis der Gleichgewichtszustand erreicht ist.

Tafeln