| Titel: | Ueber Neuerungen im Hüttenwesen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 505 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Hüttenwesen.

(Patentklasse 40. Fortsetzung des Berichtes Bd.

252 S. 515.)

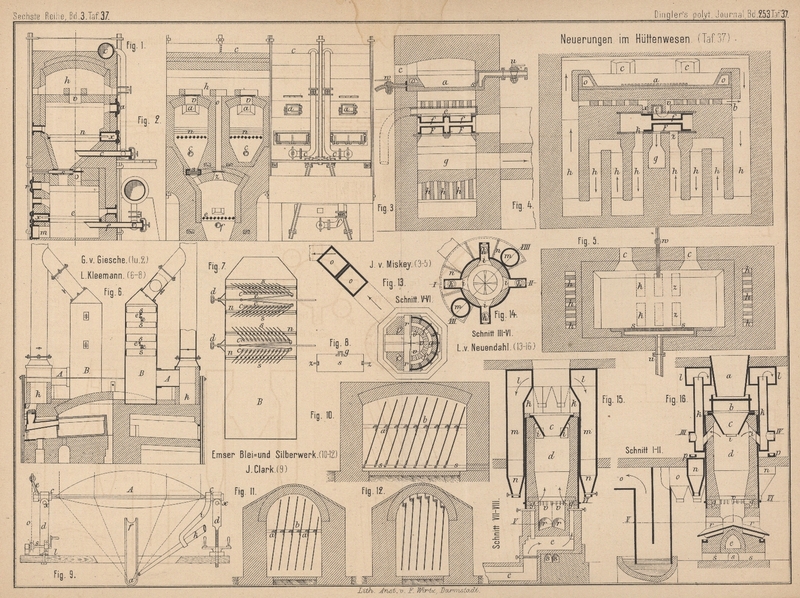

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 37.

Ueber Neuerungen im Hüttenwesen.

Die Bergwerks- und Hüttengesellschaft G. v. Giesche's

Erben in Breslau (* D. R. P. Zusatz Nr. 25069 vom 22. April 1883, vgl. 1883

250 * 27) bringt zum Rösten

von Schwefelmetallen die Blende durch Schüttöffnungen a (Fig. 1 und

2 Taf. 37) auf die beiden neben einander liegenden Herde n der vereinigten Schachtöfen, wo die Blende bei

mäſsiger, durch ein Körting'sches Gebläse bewirkter

Zufuhr von Luft vorgeröstet wird. Damit die durch die Röhren c eingeblasene kalte Luft nicht einen Gegendruck auf die Strömung im

unteren Ofen ausübt, sind beim Betriebe die beiden Schieber s geschlossen. Durch letztere gelangt die in bestimmten Zwischenräumen

ausgedrehte, vorgeröstete Blende der Roste n auf den

gemeinsamen unteren Herd e. Derselbe wird nur mit

heiſser Luft betrieben, welche durch das Rohr f unter

den Herd eintritt, die in Hohe von 60 bis 70cm

aufgeschüttete Blende durchstreicht und dieselbe vollständig todt röstet. Die

hierbei entwickelten Röstgase gelangen durch den Kanal o in den allen Oefen gemeinsamen Sammelkanal h, wo sie sich mit den reicheren, durch die Oeffnungen v entweichenden Gase der oberen Herde zu brauchbaren

Kammergasen mischen. Gegen Ende der Todtröstung wird der im Kanale o befindliche Schieber z

geschlossen und die beiden Schieber s geöffnet, nachdem

vorher die kalte Luft der oberen Herde eingestellt ist. Die armen, jedoch sehr

heiſsen Röstgase durchstreichen nunmehr die Blendeschicht der oberen Herde n und während einerseits eine Anreicherung der armen

Röstgase erfolgt, wird andererseits die vor dem Herunterlassen auf den Todtröster,

gelangende vorgeröstete Blende stark in Glut gebracht. Nach dem Herunterlassen

werden die Schieber s geschlossen und z geöffnet; nachdem die oberen Herde wieder neu

beschickt, wird dann mit Einblasen kalter Luft unter dieselben begonnen. Zur

Verhinderung des Ausblasens der eingeführten Luft sowie der entwickelten Gase sind

die Schüttöffnungen a, die Vorderrostträger x und die Entleerungsöffnung m mit luftdichten Thüren verschlossen. Die Oeffnung r dient nur zur Vertheilung der frisch

heruntergelassenen Blende auf dem Herde e.

J. v. Miskey (Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1883 S. 521) bringt auch für Bleiöfen

Regenerativfeuerung in Vorschlag. Bei der in Fig. 3 bis

5 Taf. 37 angenommenen Stellung der Schieber F und f wird in Folge der saugenden Wirkung

des mit dem Kanale g verbundenen Schornsteines durch

den offenen Kanal k die atmosphärische Luft in die

Flächenregeneratoren h eingeführt. Wie die Pfeile

angeben, strömt dieselbe, da der linksseitige Gaskanal x durch den oberen Schieber verdeckt ist, nach ihrer Erwärmung über die

Feuerbrücke hinweg nach dem Arbeite- oder Herdraume a, gibt darin einen bedeutenden Theil ihrer Wärme ab,

flieſst dann weiter über die entgegengesetzte Feuerbrücke nach abwärts in den Raum

b, in welchem sie sich mit jenen aus dem

Generatorrohre e sowie dem Innenraume des Schiebers f und dem Kanale v

ausströmenden Gasen innig mischt, daselbst verbrennt, gemeinsam ihren Weg durch die

rechtsseitig gelegenen Regeneratoren nimmt und sich endlich nach möglichster Abgabe

der darin enthaltenen Wärme durch den Kanal z unterhalb

des Schiebers F in den Essenkanal g entfernt. Verbindet man durch Schieberstellung x mit e und k mit g, so gehen die Gase

in umgekehrter Richtung.

Zur Herstellung von metallischem Blei wird in dem mit

Kühlung o und Arbeitsthüren c versehenen Herde a eine 10 bis 15cm hohe Schicht flüssiges Blei hergestellt, dann

Bleiglanz eingetragen und dieser eingeschmolzen. Die an der Oberfläche

angesammelten, bei dieser Temperatur noch nicht geschmolzenen Bestandtheile, also

Bergarten u. dgl., werden sodann mechanisch aus dem Ofen entfernt. Durch Oeffnung

des Hahnes u tritt durch die kleinen Oeffnungen s am Boden des Herdes stark gepreſste Luft ein, deren

Sauerstoff sofort sich mit dem metallischen Blei verbindet. Dieses gebildete

Bleioxyd mengt sich in Folge der Durchströmung des sich entfernenden Stickstoffes

aus dem Metallbade innig mit dem aufschwimmenden Schwefelblei und es werden bei

diesem Vorgange jene gleichartigen Reactionen eintreten, welche sich beim

Flamm-Herd- und Schachtofenbetrieb ergeben, wobei zum Schlüsse metallisches Blei

ausgeschieden und durch Hahn w abgelassen wird, während

Stickstoff nebst der gebildeten Schwefligsäure entweicht.

Der Schachtofen von L. v.

Neuendahl in Breslau (* D. R. P. Nr. 27164 vom 4. September 1883) soll zur gleichzeitigen Gewinnung von Zink und Blei aus

armen, Blei haltigen Zinkerzen, zinkisch-bleiischen Eisenerzen, zinkischem Ofenbruch

der Eisenöfen u. dgl. dienen. Die mit Kohle gemischten Stoffe bringt man in den

eisernen Trichter a (Fig. 13 bis

16 Taf. 37), damit dieselben in den eisernen Behälter b, dann in den Chamottetrichter c und bei allmählichem Sinken der Beschickungssäule in den Schachtraum d gelangen. Die erforderlichen Generatorgase treten aus

dem Kanäle e durch 4 senkrechte Gaszüge f, Ringkanal g und Düsen

v in den Ofenschacht, steigen durch die

Beschickungssäule auf und entweichen mit den Metalldämpfen durch 4 Gichtabzüge i in die thönernen Vorlagerohre k, von hier in einen ringförmigen Eisenkasten l, gehen durch 2 Blechrohre m abwärts, schlieſslich durch Sammelkasten n

und Condensationsrohr o in den Schornstein. Das in den

Vorlagen k abgesetzte Zink wird in untergestellte

Kästen p abgestochen. Die entzinkte Beschickung gelangt

aus dem Ofenschachte d in den mit 4 Arbeitsöffnungen

r versehenen Ausziehraum. Diese Arbeitsöffnungen

sind mit thunlichst gut schlieſsenden Eisenthüren versehen, welche, für gewöhnlich

geschlossen gehalten, nur während des Räumens bezieh. um eine sich als nöthig

herausstellende Luftzuführung zu bewirken, geöffnet werden sollen.

Durch diese Einrichtung, in Verbindung mit der unterhalb der Gaseinströmungsdüsen v befindlichen glühenden Beschickungssäule, soll das

Zuströmen überschüssiger, auf die in dem oberen Schachtraume sich entwickelnden

Zinkdämpfe oxydirend einwirkender atmosphärischer Luft verhindert werden, wogegen

die zur Verbrennung der Gase erforderliche angeblich in genügender Menge und in

vorgewärmtem Zustande denselben zugeführt und beliebig dadurch geregelt werden kann,

daſs das Ausziehen öfter oder seltener, als auch derart geschieht, daſs gröſsere

oder geringere Mengen von glühender Beschickung die Ausräumeöffnungen r füllen. Doch wird angegeben, daſs erforderlichen

Falles in der Nähe der Düsen v noch Luft eingeführt

werden könne.

Das in der Beschickung vorhandene Blei und etwa darin zurückgebliebene bleiische

Zinkreste saigern durch die glühende, im Ausziehraume befindliche Rückständesäule

auf die aus Thonplatten und darunter befindlicher Thonrinne auf der geneigten Sohle

der Ausziehraumöffnungen r gebildeten Saigerherde, von

denen diese Metalle bezieh. Metalllegirungen mittels Thonrinnen in untergestellte

Kästen oder Schalen abflieſsen.

Theils um die Erdfeuchtigkeit abzuhalten, theils um etwa in das Sohlgemäuer sich

verschlagendes Blei aufzufangen, ist im Ofenboden der Kreuzzug s ausgespart.

Bei der von L. Kleemann in Myslowitz (* D. R. P. Nr.

26789 vom 9. Februar 1883) angegebenen Abfangvorrichtung für

Zinköfen werden die von den Vorlagen entweichenden Destillationsproducte

zunächst von Kanälen k (Fig. 6 und

7 Taf. 37) aufgenommen. Aus diesen führen Züge A entweder in auf den Mittelpfeiler des Ofens (wie auf der Zeichnung),

oder auf die Seitenpfeiler gestellte Kammern B, deren

oberen Theil Reihen klappenartig parallel und drehbar angeordneter Tafeln s als Auswege für die Gase und gleichzeitige

Vorrichtung zum Abfangen der mitgeführten Metalloxyde einnehmen. In Seitentheilen

auf Zapfen z ruhend liegen diese Klappen s mit Griffen g in

Leitschienen c und diese sind von je zwei Reihen

einander zugewendet, um zu ihrer Bewegung nur einer Zugstange d zu bedürfen, an welche dieselben durch Arme e angelenkt sind. Damit die Tafeln jederzeit sofort

nach Bedarf geschlossen oder geöffnet werden können, liegen die Enden von d zum Erfassen weit genug aus B heraus und decken die zum Vorwärts- und Rückwärtsdrehen zwischen den Enden jeder

Klappenreihe und den Wänden von B erforderlichen

Abstände festliegenden und der Bewegung nicht hinderlichen Platten n.

Als Zweck dieser Vorrichtung bezeichnet Kleemann die Vervielfältigung der Berührungsfläche durch Zerlegung des

Raumes in zum Durchzuge der Gase bestimmte Zellen und die zu ihrer nach Maſsgabe des

zu sichernden Gasabzuges von den Vorlagen noch möglichen weiteren Verengung gebotene

Gelegenheit, wovon der Erfolg die nach Vorstehendem sich ergebende schiefe Stellung

der Gaswege gegen den Gasstrom noch zu vermehren die Bestimmung hat. Es werden

nämlich die zwischen den Klappen in die engen Spalten sich vertheilenden Gase in

ihrem steigenden Bestreben fortwährend der schiefen Ebene begegnen, dagegen stoſsen

und, sich gleichsam aufrollend, auch immer wieder frische Flächen herauskehren und

an die Zellenwände drücken, wobei die noch nicht abgesetzten festen Theile, sowohl

durch ihre Eigenschaft, an festen Körpern aufliegend leicht haften zu bleiben, als

auch durch ihr auf so verengtem Räume durch Verminderung des Gasvolumens bewirktes

möglichst nahes Zusammenrücken begünstigt, sich aus den Gasen abstreifen. Ferner

aber ist die gegebene Möglichkeit der sofort beliebig veränderbaren Klappenstellung

zugleich Mittel zur Erfüllung der für den Erfolg wesentlichen anderen Bedingung,

daſs die in den Gaswegen zurückgehaltenen Producte jederzeit anstandslos daraus

entfernbar sind, sobald sie dort so zugenommen haben, daſs daran eine Rückwirkung

auf den Gasabzug von den Vorlagen sich bemerkbar macht. Es ist hierzu nur ein

gänzliches Schlieſsen der Klappen – erst von der einen, dann von der anderen Seite –

und hierauf ihre senkrechte Stellung nöthig, um den darin sich nunmehr

zusammengedrückt und leicht alplöslich vorfindenden Inhalt zu Boden fallen zu

lassen.

Die Gesellschaft des Emser Blei- und Silberwerkes in Ems

(* D. R. P. Zusatz Nr. 26006 vom 13. März 1883, vgl. 1882 245 * 333) hat gefunden, daſs die Längszungen in den Flugstaubkammern passend an Haken gehängt werden, wie

Fig. 11 Taf. 37 zeigt, so daſs dieselben durch ihr Gewicht etwas seitlich

zu hängen kommen. Werden die Bleche in der Mitte gefaſst und an den auf

durchgehenden Balken b befindlichen Stiften a aufgehängt, so wird, wie aus Fig. 12 zu

ersehen ist, eine noch schiefere Lage derselben erreicht. Fig. 10

zeigt einen weiteren Kanal, in welchem die in der Richtung des Zuges liegenden

Längszungen in einer sehr geneigten Stellung angebracht sind. Dieselben werden dann

durch eine Stange s oder sonstwie verbunden, um behufs

Reinigung in eine etwas andere Stellung gebracht werden zu können. Auch diese

Anordnungen haben denselben Zweck wie die früher dargestellten, so daſs die Lage der

Längszungen jede beliebige, von der wagerechten abweichende sein kann, wenn nur die

Neigung derselben ein Rutschen des abgelagerten Flugstaubes gestattet, oder wenn, im

Falle dies nicht sein sollte, dieselben durch eine Vorrichtung in die zum Abrutschen

des Flugstaubes erforderliche Lage gebracht werden können, ohne daſs sie aus ihrer

Verbindung mit dem Kanäle entfernt werden.

J. Clark in Kensington, England (* D. R. P. Nr. 27089

vom 18. September 1883) empfiehlt die Reduction von Metallen

mittels concentrirter Sonnenstrahlen. Zu diesem Zwecke wird eine groſse

Linse A (Fig. 9 Taf.

37) in einen Ring gefaſst, dessen Zapfen c in passenden

Lagern laufen, welche mit Stützen d um Bolzen x drehbar verbunden sind. Die eine Stütze steht fest auf der

Grundplatte l, während die andere durch eine Schraube

hoch und niedrig gestellt werden kann, je nach dem verschiedenen Stande der Sonne zu

den verschiedenen Jahreszeiten. Auf dem Zapfen c ist

eine Kurbel e angebracht, welche durch ein Seil oder

eine Kette o mit der Windetrommel s verbunden ist; letztere wird von Hand oder durch ein

Uhrwerk in Umdrehung versetzt, um die Linse je nach dem Stande der Sonne im Laufe

des Tages drehen zu können. Anstatt der Kurbel e könnte

auf den Zapfen c auch ein Zahnbogen aufgesetzt sein,

welcher durch ein Schneckenrad bewegt wird. Diese Anordnung soll vortheilhaft zur

gleichzeitigen Bewegung mehrerer Linsen angewendet werden. Die Sonnenstrahlen

vereinigen sich im Brennpunkte a, welchem das zu

reducirende Erz durch die Rinne f zugeführt wird. Das

als Reagens dienende Gas, z.B. Wasserstoff, wird durch das Rohr k, welches von dem Arme i

getragen wird, auf das Erz geblasen. Das reducirte Metall fällt in einen darunter

gestellten Kasten. In entsprechender Weise sollen auch Brennspiegel angewendet

werden.

Eine praktische Ausführbarkeit dieser Vorschläge ist im günstigsten Falle doch wohl

nur für die Tropen denkbar.

Textabbildung Bd. 253, S. 509

Der Apparat von Bazin (Annales industrielles, 1884 Bd. 1

S. 494) zur Verarbeitung von Goldsand besteht aus einem

gröſseren, mit Wasser gefüllten Behälter A, in welchem

ein halbkugelförmiger Behälter B auf der mit

Handgriffen C versehenen Achse D drehbar befestigt ist. Der Goldsand wird in den Behälter B gebracht, dann erfolgt rasche Drehung mit der Hand,

so daſs die erdigen Theile über den Rand des Behälters B in das Gefäſs A getrieben werden, während

das Gold in B zurückbleibt. Mit diesem Apparate soll

man täglich 1t,5 Goldsand mit einer Ausbeute von

90 Proc. verarbeiten können.

Tafeln