| Titel: | Fairbanks' Maschine zur Prüfung der Metalle auf Zugfestigkeit mit elektrischem Dehnungszeichner. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 65 |

| Download: | XML |

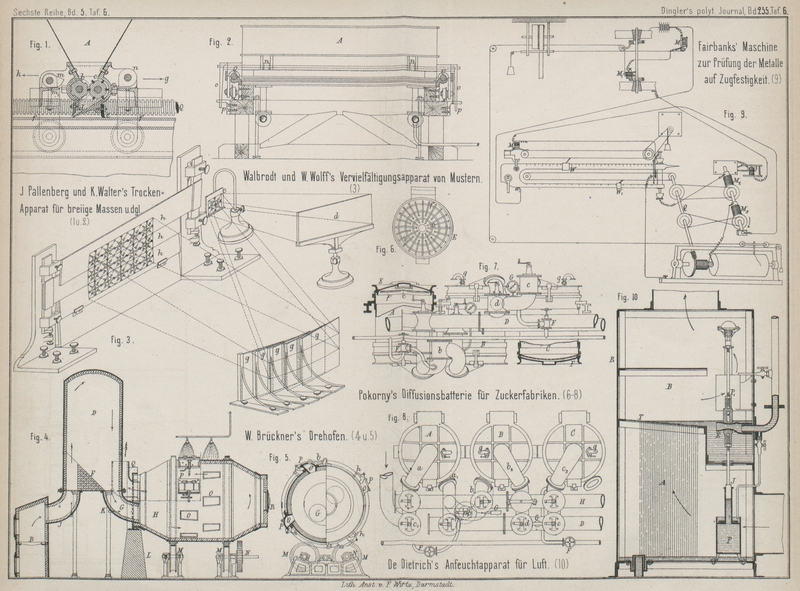

Fairbanks' Maschine zur Prüfung der Metalle auf

Zugfestigkeit mit elektrischem Dehnungszeichner.

Mit Abbildung auf Tafel

6.

Fairbanks' elektrischer Dehnungszeichner für

Festigkeitsmaschinen.

An einer Maschine zur Prüfung der Metalle auf Zugfestigkeit haben Fairbanks und Comp. in New-York nach dem Portefeuille économique des machines, 1884 S. 143 eine

Einrichtung getroffen, vermöge deren die Dehnungen des Versuchsstückes zugleich mit

den entsprechenden Belastungen durch elektrische Registrirwerke aufgezeichnet

werden. Der zu prüfende Stab wird in bekannter Weise zwischen zwei starken

Querstücken eingespannt, von denen das obere festliegt, während das untere durch 2

Schrauben herabgezogen wird. Der dabei auf das Prüfungsstück ausgeübte Zug kann bis

90t betragen und wird durch eine mit der

Maschine in geeigneter Weise verbundene Schnellwage gemessen (vgl. 1878 228 * 217). Der Betrieb der Maschine erfolgt unter

Zuhilfenahme einer festen und losen Scheibe von der Transmission aus durch einen

Riemen. Die Aufzeichnungen bewirkt der Strom einer galvanischen Batterie, in deren

Stromkreis der zu prüfende Stab selbst mit eingeschaltet wird. Dazu ist der eine

Batteriepol an den vom Maschinengestelle isolirten oberen Querbalken geführt, die

Weiterleitung des Stromes aber und die schlieſsliche Rückführung zum zweiten Pole

der Batterie geht von dem gleichfalls gegen die Maschine isolirten unteren Ende des

Stabes bezieh. dem unteren Querbalken aus. Von hier aus geht ein Stromzweig zunächst

bloſs durch zwei Elektromagnete M und M1 zum zweiten Pole

zurück (Fig. 9

Taf. 6). Der erste Elektromagnet M hat die Aufgabe,

beim Zerreiſsen des zu prüfenden Stabes den Riemen der Maschine von der Festscheibe

auf die Losscheibe zu legen. Dazu ist an seinem Anker ein Häkchen angebracht, in das

ein Stahldraht eingehängt ist, welcher nach der Riemenführung läuft und hinter

derselben von einem Gewichte gespannt gehalten wird; sobald der Stab zerreifst und

somit der Strom unterbrochen wird, läſst M seinen Anker

abfallen, der Stahldraht hakt aus und das Spanngewicht schiebt durch die Gabel der

Riemenführung den Riemen auf die Losscheibe, die Maschine bleibt stehen.

Der zweite Elektromagnet M1 ist am unteren Ende des zu prüfenden Stabes angeschraubt; von seinem

Anker läuft ein biegsamer Stahldraht entlang dem Stabe empor und über eine an das

obere Ende des Stabes angeschraubte kleine Rolle, dann aber über ein Paar andere

Rollen nach dem Schlitten, welcher den Schreibstift oder die Zeichenfeder trägt; vom

anderen Ende des Schlittens führt ein Draht oder eine Schnur weiter über eine Rolle

nach einem Gegengewichte, das den Stahldraht gespannt erhält. Da der Stahldraht

selbst einen groſsen Durchmesser im Vergleiche zu der Reibung des Schlittens und der

Rollen besitzt, so ist der Draht einer nur unbedeutend wechselnden Spannung

unterworfen und vermag daher die Dehnungen und Zusammenziehungen des Probestabes

sehr getreu auf den Zeichenstift zu übertragen. Man kann annehmen, daſs die

Bewegungen des Stiftes bis auf 0mm,25 genau den

Dehnungen des Stabes entsprechen und dies genügt für einen gewöhnlichen Versuch.

Unter dem Zeichenstifte liegt eine mit dem linirten Papierblatte überzogene Metall

walze, so daſs der Stift bei seinen Bewegungen in einer Erzeugenden der

Cylinderfläche hin und her geht.

Auſser den Dehnungen müssen nun aber auch gleichzeitig noch die Kräfte aufgezeichnet

werden, durch welche die Dehnungen hervorgebracht wurden. Dies geschieht durch

Drehung der mit dem Papierblatte bespannten Metallwalze, deren Achse mit der Achse

Q durch ein Schneckengetriebe in Verbindung steht;

wird Q vorwärts oder rückwärts gedreht, so geschieht

dies auch mit dem Papiercylinder. Die Achse Q aber soll

von der Achse eines Triebwerkes aus gedreht werden und zwar nur, wenn die

angewendete, auf den Probestab wirkende Zugkraft gröſser oder kleiner wird; in dem

einen Falle jedoch muſs die Drehung von Q im

entgegengesetzten Sinne erfolgen wie im anderen. Die Bewegung wird daher von der

Triebwerksachse aus durch zwei magnetische Kuppelungen auf die Achse Q übertragen, von der einen Kuppelung aus mittels eines

offenen, von der anderen aus mittels eines gekreuzten Riemens. Für jeden der beiden

Riemen ist eine besondere Riemenscheibe lose auf die Achse des Triebwerkes

aufgesteckt, von denen die eine bei der Vergröſserung, die andere bei der

Verkleinerung der auf das Prüfungsstück wirkenden Zugkraft durch eine

elektromagnetische Kuppelung selbstthätig mit der Achse gekuppelt wird.

Die hierzu nöthigen Stromschlieſsungen vermittelt der Balken der den Zug messenden

Schnell wage. Dieser Balken besteht aus zwei parallel über einander liegenden Stäben

mit Laufgewicht und mit Theilung. Die jeweilige Stellung des Balkens zu beurtheilen,

gestattet bequem ein am freien Ende des oberen Stabes angebrachter Zeiger. Das

Laufgewicht W auf dem oberen Arme ist 10mal so schwer

als das W1 auf dem

unteren Stabe; das letztere muſs deshalb um ein 10mal so groſses Stück verschoben

werden als das erstere W, wenn es dieselbe Wirkung

hervorbringen soll wie das erste. Die ganze mögliche Verschiebung des kleinen Gewichtes entspricht

4500k, während die des groſsen 90000k gleichkommt. Am freien Ende des unteren Stabes

ist ein Contactstift, am oberen ein Quecksilbernäpfchen angebracht; bei Senkung des

Balkens taucht der Contactstift in ein zweites festes Quecksilbernäpfchen, bei

Hebung des Balkens dagegen taucht in das erste Quecksilbernäpfchen ein zweiter,

festliegender Contactstift ein; in der normalen Mittellage, bei welcher die beiden

Laufgewichte mit der eben auf den zu prüfenden Stab ausgeübten Zugkraft genau im

Gleichgewichte stehen, kommt keiner der beiden Contactstifte in das Quecksilber. Von

dem einen Pole der Batterie ist nun weiter ein Draht an den Wagebalken geführt und

deshalb kann bei Herstellung entsprechender Weiterleitung der Strom geschlossen

werden, so oft und so lange die beiden Laufgewichte W

und W1 mit dem

ausgeübten Zuge nicht im Gleichgewichte stehen, wogegen bei vorhandenem

Gleichgewichte der Strom weg am Balken unterbrochen ist; überdies wird der Strom,

wenn die Gegengewichte zu leicht sind, in einem anderen Wege weiter geleitet werden

können, als wenn sie zu schwer sind. Von dem Quecksilbernäpfchen, welches dem

Contactstifte am unteren Stabe des Wagebalkens gegenüber steht, wird der dem Balken

vom zweiten Batteriepole aus zugeführte Strom stets durch die Spule desjenigen

Elektromagnetes M2

hindurchgeschickt, welcher die Riemenscheibe für den offenen Riemen mit der Achse

Q kuppelt, und geht dann zum unteren Querbalken, zu

dem Probestabe und zum ersten Pole der Batterie zurück. Indem aber dieser

Elektromagnet die Drehung der Achse Q und somit auch

der Papierwalze im entsprechenden Sinne veranlaſst, soll derselbe zugleich auch das

gestörte Gleichgewicht des Schnellwagenhebels wieder herstellen, wozu erforderlich

ist, daſs das (kleinere) Laufgewicht auf dem unteren Stabe des Balkens von dessen

freiem Ende nach dem Aufhängungspunkte hin bewegt werde. Deshalb ist auf die Achse

Q noch eine dritte Scheibe für einen Stahldraht

ohne Ende aufgesteckt, welcher ohne Kreuzung zwischen den beiden Stäben des

Wagebalkens hin nach einer anderen Scheibe läuft und an den das kleinere Laufgewicht

W1 angehängt ist.

Dieses Laufgewicht W1

wird daher während der Wirkung des Elektromagnetes M2 gegen den Aufhängungspunkt des Balkens hinbewegt,

bis das Moment von W1

um jenen Betrag verkleinert ist, um welchen das Moment der Zugkraft sich vermindert

hat.

Wenn dagegen zufolge der Vergröſserung der Zugkraft sich der Balken hebt und der

Quecksilberspiegel in dem Näpfchen an seinem oberen Stabe den festliegenden

Contactstift berührt, muſs das Triebwerk eine Vergröſserung des Momentes der

Laufgewichte bewirken. Dies kann durch Verschiebung des kleinen Laufgewichtes W1 allein geschehen,

sofern dieses nicht bereits in seine äuſserste Stellung am freien Ende des unteren

Stabes gelangt ist und deshalb die Vergröſserung des Momentes durch Verschiebung des

groſsen Laufgewichtes W auf dem oberen Stabe bewirkt werden muſs. In diesen

beiden Fällen ist eine verschiedene Stromführung erforderlich und deshalb wird von

dem festliegenden Contactstifte aus zunächst nur ein Draht an einen in lothrechter

Lage hängenden Umschalthebel geführt. Für gewöhnlich, so lange also das Laufgewicht

W1 noch nicht in

der äuſsersten Stellung eingetroffen ist, liegt der Contacthebel an einer

Contactschraube an, von welcher ein Draht nach dem Elektromagnete M3 der Kuppelung mit

gekreuztem Riemen und dann nach dem unteren Querbalken, dem Probestabe und dem

ersten Batteriepole weiter führt; in diesem Falle wird also der wiederum vom zweiten

Batteriepole bis zum Balken und über die festliegenden Contactstifte bis zum

Umschalthebel gekommene Strom einfach durch den Elektromagnet M3 geführt und

veranlagst also eine Verschiebung von W1 nach dem freien Ende des unteren Stabes hin. Wenn

dagegen das Laufgewicht W1 durch den Stahldraht ohne Ende in seine äuſserste Stellung gebracht

wird, entfernt es zugleich den Umschalthebel von der bisher berührten

Contactschraube und legt denselben an eine zweite Schraube, von welcher aus ein

Draht einen Stromweg durch einen fünften Elektromagnet M4 nach dem ersten Batteriepole eröffnet.

An dem Ankerhebel dieses Elektromagnetes M4 sitzt aber eine Bremsfeder, welche sich bei nicht

angezogenem Anker bremsend auf die eine der beiden Scheiben legt, über welche der

das groſse Laufgewicht W bewegende, ebenfalls nicht

gekreuzte Stahldraht gelegt ist. Dieses Laufgewicht soll jedoch bloſs nach dem

freien Ende seines Stabes und zwar stets um ein Stück bewegt werden, welches einer

Bewegung des kleinen Laufgewichtes W1 über die ganze Länge seiner Theilungsskala

entspricht; daher wird W1 nicht ebenfalls von der Achse Q, sondern

von einem besonderen Triebwerke bewegt, welches in Gang kommt, wenn der durch M4 geführte Strom die

Bremse lüftet. Unmittelbar aber nach der Verschiebung des Laufgewichtes W besitzen W und W1 das Uebergewicht:

deshalb senkt sich der Wagebalken, schlieſst den Strom durch das untere Näpfchen und

befördert das kleine Laufgewicht wieder nach dem Aufhängepunkte des Balkens hin.

Hiernach ist die Bewegung der Laufgewichte und der ebenfalls von der Achse Q aus bewirkten Drehung der Papierwalze unbedingt an

das Steigen und Fallen des Balkens gebunden. Die Bewegungen des Balkens wiederum

sind ganz von den Aenderungen der auf den zu prüfenden Stab ausgeübten Zugkraft

abhängig. Daher markirt der Schreibstift auf dem Papierblatte, während derselbe

durch seine Achsialverschiebung die eintretenden Dehnungen und Zusammenziehungen

verzeichnet, zufolge der Drehungen der Walze durch seinen relativen Umlauf auf der

Walze zugleich die Zugkraft, welche jede Dehnung veranlaſste. Da nämlich die

Verschiebungen der Laufgewichte sowohl, wie die Drehungen der Walze von der Dauer

der einzelnen Ströme abhängig sind, so werden die Drehungen der Walze den

Verschiebungen der Gewichte und damit den Aenderungen der Zugkraft proportional. Beim Zerreiſsen

des Stabes wird in diesem zugleich der Stromweg nach M2, M3 und M4 bleibend unterbrochen; die Verschiebung der

Gewichte und die Drehung der Walze hört jetzt auf, der Zeichenstift bleibt ruhig

stehen.

Die Ganghöhe der Schnecke, welche die Papierwalze betreibt, ist so gewählt, daſs 0m,01 des Umfanges der Walze einer bestimmten Zahl

von Kilogramm in der Prüfungsmaschine entspricht. Man kann daher leicht auf dem

Papierblatte die Gröſse des angewendeten Zuges ablesen.

Unsere Quelle gibt die erhaltenen Diagramme für Bessemerstahl, für Kesselblech und

für gewöhnliches Puddeleisen. Die geprüften Stäbe waren 305mm lang; in der Zeichnung erscheinen die Dehnungen

in natürlicher Gröſse, während in der anderen Richtung eine Länge von 1cm einer Kraft von 1800k entspricht. Die Diagramme für Kesselblech und

Puddeleisen lassen die Unregelmäſsigkeiten erkennen, welche durch die

Ungleichmäſsigkeiten im Eisen verursacht werden. Mehrere mit Bessemerstahl

angestellte Versuche stimmen gut überein. Die Curve verläuft erst als Gerade, bis

die Elasticitätsgrenze erreicht ist, dann geht sie mit zweimaliger Inflexion in eine

Parabel dritten Grades über. (Vgl. die registrirenden Festigkeitsmaschinen von Pohlmeyer, Mohr u.a. 1882 245 * 16.)

Tafeln