| Titel: | Gschwindt's Vorrichtung zum selbstthätigen Anlassen und Abstellen von Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 92 |

| Download: | XML |

Gschwindt's Vorrichtung zum selbstthätigen

Anlassen und Abstellen von Pumpen.

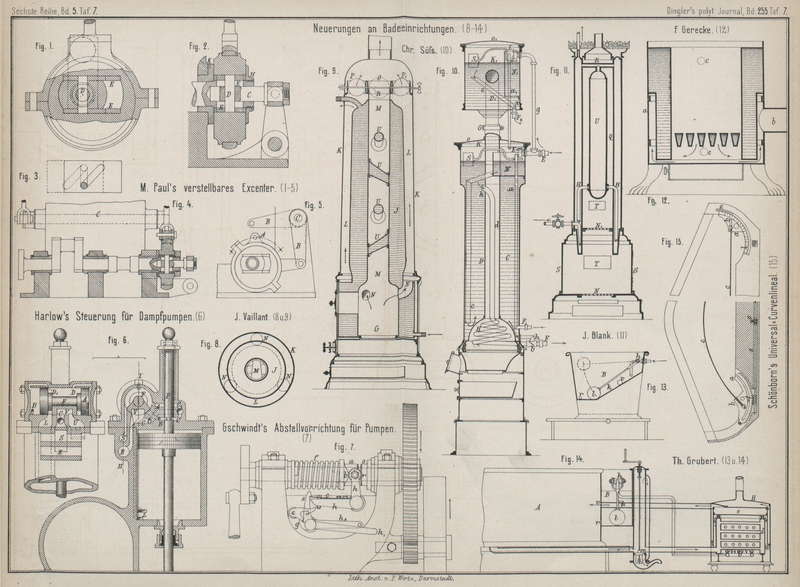

Mit Abbildung auf Tafel

7.

Gschwindt's Absteller für Pumpen.

Um bei Pumpen, welche zur Füllung eines Behälters bezieh. zur Speisung von Dampfkesseln u. dgl. benutzt werden, eine selbstthätige

Auſserbetriebsetzung zu erzielen, verwenden Gschwindt und

Comp. in Karlsruhe (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 28687 vom 20. April 1884) eine

Klauenkuppelung auf der Kurbelwelle der Pumpe, welche sich selbstthätig ausrückt,

sobald der Wasserstand des zu füllenden Behälters bezieh. des Kessels die normale

Höhe überschreitet, und ebenso selbstthätig wieder in Eingriff kommt, sobald der

Wasserspiegel unter die normale Höhe gesunken ist.

Es ist nämlich das den Antrieb vermittelnde Zahnrad bezieh. die Riemenscheibe (Fig. 7 Taf. 7)

nicht unmittelbar auf die Kurbelwelle der Pumpe, sondern auf eine lose um jene

drehbare Büchse o, welche in dem hinteren Lager des

Gestelles gelagert ist, festgekeilt. Dieser Büchse o,

welche auf der vorderen Seite mit einer Klauen Verzahnung versehen ist, steht eine

mit entsprechender Verzahnung versehene Kuppelungshülse a entgegen, welche mit Nuth und Feder auf der Kurbelwelle gleitet, ohne

gegen dieselbe verdreht werden zu können. Eine Feder f,

welche sich gegen einen Anlauf der Hülse a stützt,

sucht letztere stets in Eingriff mit der stetig umlaufenden Büchse o zu bringen und so die Drehung der Kurbelwelle zu

veranlassen, was aber durch den aufrechten Arm des Winkelhebels h verhindert wird, gegen dessen mit einer Gleitrolle

r versehenes Ende sich die Hülse a mittels der Nase b des

Anlaufes anlegt. Andererseits wird der Winkelhebel h

während der Ruhe der

Pumpe durch die über seinen liegenden Arm greifende Sperrklinke s des Winkelhebels h2 festgehalten. Wird dagegen bei sinkendem

Wasserstande der Hebel h1, welcher gegen den Hebel h2 unabhängig drehbar ist, durch den Zug des

Schwimmers, bezieh. Bethätigung des Speiseregulators aufgehoben, so nimmt derselbe

den Hebel h2 mittels

des am Ende des liegenden Armes des letzteren angebrachten Stiftes mit, die Klinke

s läſst den Winkelhebel h frei und die Feder f kann die Kuppelung ao einrücken, so daſs nun die Kurbelwelle mitgenommen

wird und die Pumpe arbeitet. Hierbei schwingt der Hebel h unter dem Einflüsse der Nase b hin und her.

Damit derselbe aber nicht durch die Klinke s sofort

wieder gefangen und so die Pumpe abgestellt wird, sobald durch die Arbeit der

letzteren der Wasserstand nur um eine geringe Gröſse gestiegen und dem entsprechend

der Hebel h1 etwas

zurückgesunken ist, vielmehr das Arbeiten der Pumpe in längeren Perioden erfolgt,

fällt in dem Augenblicke, in welchem der Hebel h von

der Klinke s frei gegeben wird, eine Falle e über eine Nase der letzteren und hält dieselbe auch

bei sinkendem Hebel h1

zurück, bis der Wasserstand sich wieder um eine mehr oder minder bemessene Gröſse

gehoben hat und damit der Hebel h1 so weit gesunken ist, daſs die Nase g mit der Falle e

zusammentrifft und letztere aushebt. Es geht alsdann die Klinke s wieder vor und fängt den Hebel h, womit die Kuppelungshülse a beim Auflaufen der Nase b auf die nun

festgehaltene Rolle r aus der fortlaufenden Büchse o ausgerückt wird und die Pumpe stehen bleibt.

Bei dem verhältniſsmäſsig groſsen Widerstände der Pumpe kommt nun aber die

Kurbelwelle sofort zur Ruhe, sobald die Zähne der Hülse a eben die Verzahnung der Büchse o verlassen

haben; es ist daher ein Anstreifen der Zahnspitzen nicht ausgeschlossen. Um dies zu

vermeiden, greift die Klinke s nicht unmittelbar an dem

Hebel h1, sondern an

einer auf letzterem verschraubten Feder c an, welche

einen stärkeren Zug ausübt als die Feder f. Beim

Angriffe der Klinke s wird nun die Feder c zunächst auf den Hebel h

niedergebogen, worauf erst das Ausrücken der Kuppelung erfolgt. Sobald aber die

Zähne auſser Eingriff gekommen sind, schnellt nun die Feder c zurück und zieht dabei unter Ueberwindung des Federdruckes f die Kuppelungshälften a

und o vollends aus einander, so daſs eine Berührung der

Zahnspitzen nicht zu besorgen ist.

Wie schon erwähnt, soll diese Anordnung eine selbstthätige Wasserhaltung in Behältern

irgend welcher Art ermöglichen, in welchem Falle der Hebel h1 nur mit irgend einer

Schwimmereinrichtung in Verbindung zu bringen wäre, insbesondere aber im Vereine mit

dem schon früher (1884 253 * 355) beschriebenen

Speiseregler von Gschwindt und Comp. eine Einrichtung

zur selbstthätigen Speisung von Dampfkesseln

abgeben.

Tafeln