| Titel: | Ueber Neuerungen an Bade-Einrichtungen. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 94 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Bade-Einrichtungen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

251 S. 295.)

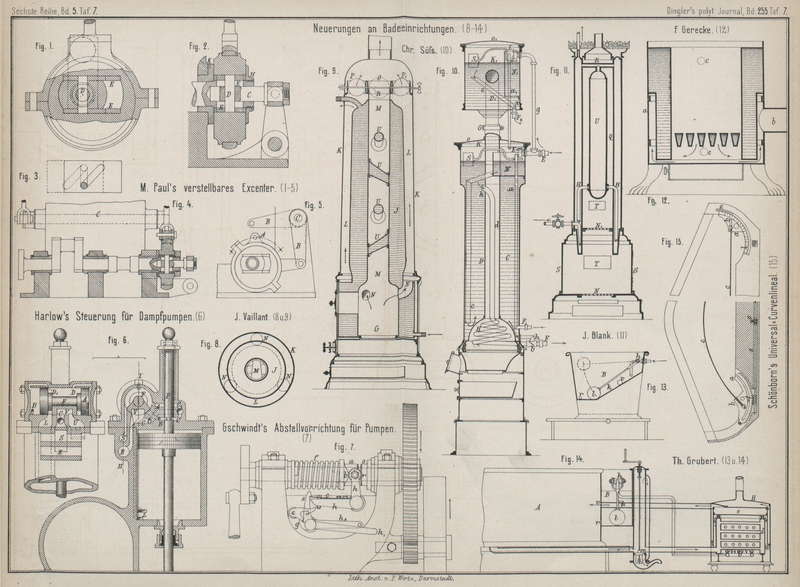

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

Ueber Neuerungen an Bade-Einrichtungen.

Eine recht praktische Neuerung an Badeöfen, um durch

dieselben entweder nur das Badewasser (im Sommer), oder das Badewasser und den

Baderaum (im Winter) zu heizen, hat Joh. Vaillant in

Remscheid (* D. R. P. Nr. 28431 vom 6. März 1884) vorgeschlagen. In Fig. 8 und 9 Taf. 7 bedeutet J den Wasserbehälter des Badeofens von ringförmigem

Querschnitt. Durch die Mitte desselben geht der Feuerzug M, in welchem die Heizröhren U angebracht

sind. Der Wasserbehälter wird von einem Mantel K

umgeben, so daſs zwischen J und K ein ringförmiger Raum L entsteht, welcher

durch die 3 Kanäle N des Wasserbehälters mit dem

Feuerraume G in Verbindung steht. Ueber dem

Wasserbehälter ist in dem Mantel R ein Zwischenboden

eingeschaltet, in welchen auch der Feuerzug M mündet.

Rechts und links desselben sind in einem Durchmesser in dem Zwischenboden noch zwei

Oeffnungen P und P1 angebracht, so daſs die Feuergase sowohl durch den

Zug M, das Badewasser von innen erwärmend, als durch

den Raum L zwischen Wasserbehälter und Mantel, dabei

nebst dem Badewasser auch noch das Badezimmer erwärmend, in das Rauchabzugrohr

gelangen können. Um nun aber den anfangs erwähnten Zweck zu erreichen, sind in den 3

Oeffnungen des Zwischenbodens auf einer

gemeinschaftlichen Welle R 3 Klappen P, O und P1 angeordnet, aber derart, daſs P, P1 parallel zu

einander liegen, O aber um 90° gegen diese verdreht

ist. Im Sommer stellt man nun die Klappen so, daſs P

und P1 geschlossen

sind; sämmtliche Feuergase gehen dann durch das Feuerrohr M und die offene Klappe O in den Rauchabzug.

Im Winter dagegen schlieſst man O und öffnet dadurch

P und P1. In Folge dessen gehen die Feuergase durch die

Kanäle N, erwärmen das Badewasser und den Mantel K bezieh. die Badestube und gelangen dann zum

Rauchabzuge.

Den Badeöfen, welche von oben angefeuert werden, gibt

F. Gerecke in Berlin (* D. R. P. Nr. 29639 vom 28.

Februar 1884) den in Fig. 12 Taf. 7

dargestellten Querschnitt. Das Brennmaterial liegt auf hohlen Roststäben, welche als

Siederohre dienen. Der Ofen wird von einem Deckel bedeckt, in welchem Schlitze mit

einem Regulirschieber zur Regelung des Luftzuges angebracht sind. Die Flamme schlägt

zwischen den hohlen Roststäben hindurch und gelangt um den Wasserbehälter herum zu

dem Abzugsrohre b. Da nun in Folge der Lage der zur

Badewanne führenden Röhren c der Ofen eine ganz

bestimmte Stellung zur Badewanne einnehmen muſs, die Lage des Rauchabzugsrohres b aber eine sehr verschiedene, durch die Anordnung der

Rauchkanäle in den Gebäudemauern bedingte ist, so ist der Theil a des Mantels drehbar, so daſs das Abzugsrohr b in jede Richtung hin gedreht werden kann.

Ein sehr umständlich eingerichteter Badeofen, in welchem

auch das Brausewasser erwärmt werden kann, wird von Christ.

Süſs in Regensburg (* D. R. P. Nr. 25170 vom 22. April 1883) vorgeschlagen.

Durch den eigentlichen Wasserbehälter (Fig. 10 Taf. 7) führt das

im unteren Theile haubenartig sich erweiternde Feuerrohr D; dasselbe umschlieſst das Siederohr d,

welches im oberen Theile des Ofenraumes bei k unter dem

Wasserspiegel ausmündet und – unten entsprechend der Haubenform H in Schraubenlinien gewunden – das erwärmte Wasser

durch das Abfluſsrohr F zur Wanne leitet. Innerhalb des

oberen, etwas erweiterten Ofenraumes K ist das

Wassergefäſs N angebracht, in welches durch das Rohr

E das kalte Wasser in den Ofen eingeleitet wird.

Der Zufluſs wird durch den Schwimmer S in Verbindung

mit dem Hahne L derart von dem Wasserstande im Ofen

abhängig gemacht, daſs mit wachsendem Wasserstande der Hahn L den Zufluſs absperrt, a ist ein

Ueberlaufrohr, um das etwa in N zu hoch steigende

Wasser durch F1 in die

Wanne zu entlassen. Aus dem Gefäſse N führt ein Rohr

c das kalte Wasser unmittelbar bis nahe zum Boden

des Wasserraumes. Um ohne besondere Vorrichtung (Hähne u.s.w.) den Ofen völlig

entleeren zu können, ist das Knierohr h angeordnet,

welches das Wasser aus dem Räume C in den mit Rohr d in Verbindung stehenden Rohrstutzen b leitet. Die Einmündungsöffnung von h wird hier durch eine Ventilklappe in Folge der

stärkeren Strömung in d (bedingt durch den gröſseren

Querschnitt dieses Rohres gegenüber dem der Verbindungsröhre h) so lange geschlossen gehalten, als das Wasser durch b abströmt. Wird hingegen der Kaltwasserzufluſs bei E unterbrochen und sinkt, während die Ausströmung bei

F geöffnet bleibt, der Wasserstand im Ofen unter

die Ausmündung k, so öffnet sich unter dem Drucke des

Wassers in C die Klappe in b und gibt die Ausmündung von h frei, so daſs

also durch diese selbstthätig wirkende Einrichtung der ganze Wasserinhalt des Ofens

ohne einen besonderen Hahn entleert werden kann. In die Feuerrohre D tritt, teleskopartig verschiebbar, die in den

Brausewasser-Heizapparat eingeführte Feuerröhre D1 als Fortsetzung von D

ein. Die Heizgase werden durch ein Querrohr nach der einen oder anderen Seite in den

Kamin geleitet. Hat man das Brausewassergefäſs der Zimmerhöhe entsprechend

eingestellt, so werden durch den Ring G die beiden in

einander verschiebbaren Rohre D, D1 mit einander fest verbunden. Das obere Gefäſs K1 zeigt eine ähnliche

Einrichtung wie der Ofen. In ein seitlich in dem Behälter K1 angebrachtes Gefäſs N1 ohne Boden strömt,

durch einen Schwimmer S1 und Hahn L1

geregelt, das kalte Wasser ein. Durch die Röhre e,

welche unter dem Wasserstande ausmündet, wird das am meisten erwärmte Wasser aus dem

Apparate entnommen und von F2 nach der Brause geleitet. Dicht über dem Boden des Gefäſses K1 hat die Röhre e ein kleines Loch x, um

vorkommendenfalls nach Abstellung des Kaltwasserzuflusses das obere Gefäſs völlig

entleeren zu können.

a1 ist ein

Ueberlaufrohr, welches das überflüssig in N1 einströmende Wasser durch den Deckel o hindurch in das untere Kaltwassergefäſs N entläſst. Ein Rohr oder Schlauch g verbindet den oberen Zufluſshahn L1 mit dem Rohre E, welches sich an die Hauswasserleitung anschlieſst.

Die Deckel o und o1 sind lose aufgesetzt, damit im Ofen keine

Dampfspannung entsteht.

Um eine besonders schnelle Anwärmung des Badewassers zu

erzielen, legt Jos. Blank in Heidelberg (* D. R. P. Nr.

26 821 vom 4. November 1883) in das centrale Feuerrohr Q (Fig.

11 Taf. 7) die an den Röhren R hängende

Flasche U, welche durch die Röhren H mit dem unteren Ende des Wasserbehälters verbunden

ist. Im Sommer wird der Ofen mit dem Roste N1 geheizt, im Winter dagegen mit dem Roste N, so daſs in letzterem Falle der Mantel S Wärme an die Badestube abgeben kann. T bedeuten die beiden Feuerthüren.

Für Circulations-Badeöfen mit Gasheizung wendet Theod. Grubert in Berlin (* D. R. P. Nr. 29 653 vom 14.

Mai 1884) die in Fig. 13 und 14 Taf. 7 dargestellte

Sicherheitsvorrichtung an, um die Gaszufuhr zum Badeofen abzuschneiden, wenn die

Badewanne entleert wird. Die Badewanne A wird an dem

einen Ende mit einer senkrechten Wand versehen und an dieser Wand ein Behälter B angebracht, welcher durch die Oeffnungen r und v mit der Wanne in

Verbindung steht; in diesen Kasten mündet seitlich ein Gasrohr, an welches ein

Schwimmerhahn h angebracht ist. Die Achse des Kükens

liegt wagerecht und an beiden Enden desselben ist eine Gabel befestigt, welche in

einen Hebel k ausläuft, an dessen Ende die Schwimmkugel

l sich befindet. An dem Auslasse des Hahnes ist ein

Rohr angeschraubt, welches durch den Kasten geht und nach dem Heizapparate geführt

ist, um dort den Heizbrenner b zu speisen. Wird nun

durch einen Hahn kaltes Wasser in die Wanne eingelassen, so wird dasselbe, sobald es

bis zur Oeffnung r gestiegen ist, in den Kasten B treten, dort die Schwimmkugel heben und so den

Gashahn öffnen. Das Gas wird dann am Brenner ausströmen und entzündet.

Wird das Ventil w gehoben und das Badewasser abgelassen,

so sinkt in demselben Maſse die Schwimmkugel und sperrt die Gaszuführung

selbstthätig ab, sobald der Wasserspiegel unter v

gesunken ist, so daſs ein Heizen bei wasserleerem Heizapparate und Abschmelzen

einzelner Theile verhütet wird.

Der Heizapparat H besteht aus einem Doppelcylinder d, welcher durch eine Anzahl von Röhren mit einem

Obertheile o in Verbindung steht. Heizröhren kreuzen in

verschiedenen Richtungen den Zwischenraum zwischen dem Hohlcylinder; dieselben sind

in einer schwachen Neigung gelegt, so daſs das erwärmte Wasser rasch aus demselben

heraus und in den oberen Sammelkasten steigen kann. Die Verbrennungsproducte des

Gases treffen den Boden des oberen Sammelkastens, fallen dann herunter, berühren nochmals

die äuſsere Fläche des Doppelcylinders und strömen dann in den Schornstein ab.

Tafeln