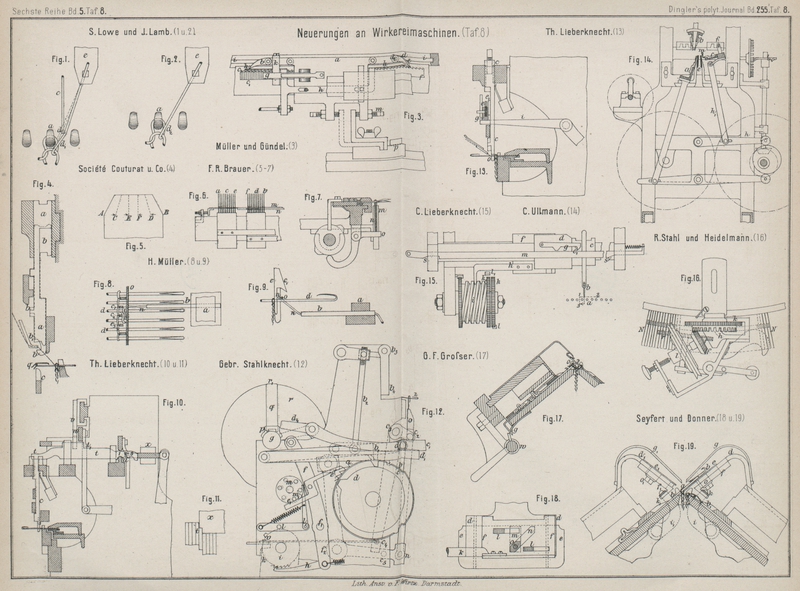

| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 98 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 8.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

253 S. 144.)

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Unter dem Titel: Cotton-Wirkstuhl ist den Fabrikanten

S. Löwe und J. W. Lamb

in Nottingham (* D. R. P. Nr. 27686 vom 9. Oktober 1883) eine Einrichtung des

genannten Wirkstuhles patentirt worden, durch welche die Zeit zur Bildung einer

Maschenreihe auf die Hälfte der bisherigen Dauer herabgesetzt, die Liefermenge des

Stuhles also verdoppelt wird. Im Allgemeinen ist dies allerdings durch das nicht

eben neue Verfahren erreicht worden, jede Bewegung zur Maschenbildung schneller

vorzunehmen, also die Ausdehnung der einzelnen Excenter derart zu verringern, daſs

während einer Umdrehung der Hauptwelle zwei Maschenreihen – anstatt einer, wie

bisher – gearbeitet werden; eine wesentlich neue

Einrichtung ist indeſs für die Bildung der festen

Randmaschen vorhanden und auch diese vermindert die Arbeitsdauer, weil sie

eine Bewegung der Platinen überflüssig macht. Nach der bisher bekannten Anordnung stehen die Nadeln a (Fig. 1 Taf. 8) vor dem

Einschlieſsen und während des Abschlagens in ziemlich weiter Entfernung von den

Platinen und vom Fadenführer e, so daſs die Richtung

des Fadenendes d nahe an der Randnadel a liegt und diese bei ihrem Aufsteigen nach dem

Abschlagen und während des Einschlieſsens leicht in den Faden hineinfährt, oder

diesen auf die falsche, die linke Seite drängt. Man muſs deshalb die Platine c so weit nach vorn schieben, daſs dieselbe den Faden

in einem stumpferen Winkel von der Nadel abbiegt und in die Lage d1 bringt. Dann läſst

die aufsteigende Nadel den Faden rechtsseitig liegen und, nachdem die Platinen c wieder zurückgegangen sind, wird der Faden nach links

über die Nadelreihe gelegt, kommt also auch sicher mit auf die Randnadel a. Nach der neueren Einrichtung wird nun diese für die

Reihenbildung eigentlich nutzlose Bewegung der Platinen erspart, indem man die

Nadelreihe während des Abschlagens und Einschlieſsens dicht an die Platinen und an

den Fadenführer rückt, wie in Fig. 2 Taf. 8; dann weicht

der von der letzten Masche auf a nach dem Führer e hin gehende Faden d2 weiter nach rechts hin von der Nadel ab, als

vorher in der Lage d; derselbe braucht also nicht mehr

besonders abgelenkt zu werden und die betreffenden Bewegungen der Platinen werden

erspart.

Fig. 1., Bd. 255, S. 99

Fig. 2., Bd. 255, S. 99

Einrichtung an Kulirwirkstühlen zur Herstellung der

Schleifen von der Société Coulurat und Comp.

in Troyes (* D. R. P. Nr. 27849 vom 20. März 1883). Die Zeit zur Herstellung einer

Maschenreihe wird ungefähr je zur Hälfte auf das Kuliren und das Ausarbeiten der

kulirten Schleifen verwendet, da der eine Vorgang auf den anderen warten muſs. Zur

Erhöhung der Geschwindigkeit ist es nun zweifellos förderlich, wenn das Kuliren

einer nächsten Schleifenreihe schon während des Ausarbeitens der vorhergehenden

Reihe geschehen kann und wie zu diesem Zwecke am Cottonstuhle eine Reihe Hilfsnadeln

angewendet worden sind (vgl. 1881 242 *196), so hat man

nach der oben genannten Einrichtung Hilfsplatinen angeordnet, d.h. Blechstreifen b (Fig. 4 Taf. 8) mit Haken,

in welch letztere hinein die Schleifen von den eigentlichen Kulirplatinen a kulirt werden, während der Stuhl die vorhergehende

Schleifenreihe q zu Maschen ausarbeitet. Die

Kulirplatinen a sind, wie in einem zweinädligen Stuhle,

nur in jeder zweiten Nadellücke vorhanden (vgl. Textfigur

1) und zwischen denselben hängen die Hilfsplatinen b, beide Reihen so hoch gehalten, daſs das Kuliren über der Nadelreihe

erfolgen kann; nach demselben senken sich beide Reihen mit den Schleifen herab auf

die Nadeln und nun werden die Schleifen auf alle Nadeln gleichmäſsig dadurch

vertheilt, daſs die Platinen a sich heben und die

Platinen b sich senken, um mit ihren oberen Nasen b1 diejenige Fadenlänge

zwischen die Nadeln zu

drücken, welche die Platinen a frei geben, so daſs die

in der Textfigur 2 ersichtliche Schleifenreihe

entsteht. Der Kamm c dient hierbei den Platinen b als Mühleisen.

Vorrichtung zum Erweitern der Waare an Wirkstühlen von

Müller und Gündel in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 28108

vom 27. Oktober 1883). Reguläre Wirkwaaren sind an mechanischen Stühlen bislang nur

in der Weise gearbeitet worden, daſs man die Breite der flachen Waarenstücke nach

und nach vermindert hat, indem man die Randmaschen in bekannter Weise nach einwärts

hing. Dazu dienen Decker p (Fig. 3 Taf. 8), welche mit

dem Bufferkasten a für den Fadenführer verbunden sind.

Neuerdings hat man auch versucht, auf mechanischen Stühlen die Waarenbreite

selbstthätig zu vergröſsern oder zu erweitern und hat deshalb die Bufferkästen mit

den Deckern nach auswärts verschiebbar angeordnet. Zu dem Zwecke ist auſser der

Klinke b und Zahnstange c,

welche in bekannter Weise zum Einwärtsschieben des Kastens a dienen, auf der entgegengesetzten Seite des letzteren die Klinke d und Zahnstange f

vorhanden. Ein mit der Hand zu bewegender Schieber h

überdeckt entweder die Zahnstange c unter der Klinke

b, oder f unter d, so daſs immer nur auf einer Seite Eingriff

stattfindet. Die Klinken b und d sind in bekannter Weise mit dem Bufferkasten a und der Nuthenschiene i verbunden- ist also

z.B. c überdeckt und hi

wird gehoben, so greift nur d um einen Zahn weiter

auſsen in f ein und drängt beim Sinken von i den Buffer a nach

auſsen. Da gleichzeitig b und k gehoben wird, so drängt der schiefe Arm k

die Gegenklinke g aus den seitlichen Zähnen c1 heraus und gestattet

das Auswärtsrücken vom Kasten a, welcher durch m auch den Decker p mit

fortnimmt. An dem Zapfen d1 hängen zwei Klinken d und e, um eine halbe Zahntheilung gegen einander versetzt;

man hebt beim Ausdecken die Nuthenschiene i nur so

hoch, daſs abwechselnd eine Klinke um die andere in einen Zahn einfällt und der Fig. 3. Buffer

a nur um eine halbe Zahntheilung, d. i. eine

Nadeltheilung, nach auſsen gerückt wird. Wenn hierdurch die Randmaschen, wie in Textfigur 3, um eine Nadel nach auswärts fortgehängt

worden sind, so muſs der Arbeiter die leer gewordene Nadel s durch Aufhängen der Masche t aus der

vorigen Reihe wieder füllen. Dies gibt freilich einen Aufenthalt, welcher den Werth

der ganzen Neuerung sehr in Frage stellt.

Fig. 3., Bd. 255, S. 100

Vorrichtung zum Ausrücken der Decknadeln in den

Mindermaschinen von F. Reinh. Brauer in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 28515 vom 30. Oktober 1883). Bei der Herstellung regulärer

Kulirhandschuhe auf mechanischen Wirkstühlen werden die Finger der Handschuhe nach

Art französischer Fuſsspitzen in der Weise abgedeckt, wie Fig. 5 Taf. 8 es zeigt. An

einem Finger vom Umfange AB wirken zwei Decker ae und bf (Fig. 6) derart, daſs

dieselben nach je zwei Reihen 2mal decken; zuerst hängen die Decker mit ihren sämmtlichen Nadeln ae das Reihenstück AE nach

innen und darauf mit einem Theile ac ihrer Nadeln

nochmals das Stück AC wieder um eine Nadel nach innen.

Für diese zweite Arbeit müssen die Decknadeln ce

ausgerückt werden und dies geschieht durch gezahnte Schienen m bezieh. n, welche unter den Nadeln liegen

(vgl. Fig. 7)

und von Hebeln o rechtzeitig empor gedrückt werden.,

wobei die Schienen die elastischen Nadeln ein wenig aus ihrer Arbeitslage nach oben

abbiegen und diese somit verhindern, die Stuhlnadeln zu treffen. Da die Minderkanten

C und D nach und nach

weiter nach einwärts rücken, so müssen auch die Schienen m und n mit ihren die Nadeln hebenden Zähnen

nach und nach verschoben werden, was dem Mindern entsprechend durch Zahnstangen und

Klinken geschieht.

Arbeitsverfahren zur Herstellung lang gestreifter Farbmuster

auf Kulirstühlen von Herm. Müller in

Klein-Olbersdorf bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 28625 vom 22. Februar 1884). Plattirte

Farbmuster werden in der Weise gewirkt, daſs man auf einige Stuhlnadeln d (Fig. 8 und 9 Taf. 8) einen besonderen

Musterfaden n hinten an die Platinen c legt und darauf erst den gewöhnlichen Arbeitsfaden

o auf allen Nadeln kulirt. Kommt dieser Musterfaden

nur lose auf die Nadeln, so wird derselbe leicht verschoben und liegt dann in den

Maschen nicht auf der Vorderseite, plattirt also nicht vollständig. Zur Erzielung

reiner Plattirungen soll nun der Fadenführerapparat

a, welcher in Röhrchen b die einzelnen Musterfäden leitet, vor dem Kuliren solche Bewegungen

ausführen, daſs er jeden Faden n, wie Fig. 8 zeigt, in gekreuzte

Lagen unter und über zwei Stuhlnadeln bringt. Es sollen ferner an dieser Stelle die

benachbarten Platinen c1, c2, c3 schmale Schnäbel

erhalten, damit der Faden n weit nach hinten gelegt

werden kann, und es ist endlich die Platine c1 kurz, um den etwa mit eingeschlossenen Musterfaden

wieder frei zu geben, c2 aber besonders lang, um zu verhindern, daſs dieser Faden unter und

hinter c2 gelange. Beim

Kuliren soll allerdings auch der Musterfaden n hinter

dem gewöhnlichen Faden o mit kulirt werden; es soll

also seine gekreuzte Fadenlage durch c hinabgedrückt

und das freie Fadenende von der Spule abgezogen werden.

Kulirwirkstuhl mit einzeln ausrückbaren Platinen von Theod. Lieberknecht in Hohenstein-Ernstthal, Sachsen (*

D. R. P. Nr. 29016 vom 15. December 1883). Die Schwingen t (Fig.

10 Taf. 8) sind mit den Platinen c nicht

verbunden, sondern drücken stumpf auf dieselben; sie können ferner auf ihrer

Drehachse u drei verschiedene Lagen einnehmen, je

nachdem die Schwingen auf derselben mit dem Einschnitte 1 oder 2 bezieh. 3 liegen. Ueber den Schwingen wirkt das Röſschen v, welches entlang der ganzen Reihe gezogen wird und die Schwingen t und Platinen c zum

Kuliren einzeln hinabdrückt. Ferner liegt über den Schwingen die Einschlieſsschiene

w, welche dieselben und die Platinen beim

Einschlieſsen der Waare senkt. Durch eine hinter den Schwingen verschiebbar

eingelagerte Schiene x mit Einschnitten oder Vorsprüngen (Fig. 11) versehen, können

einzelne Schwingen vorwärts geschoben werden, so daſs sie nun zunächst mit dem

Einschnitte 2 auf u

liegen. Dann ist ihre Kante t1 zwischen Einschlieſsschiene w und Röſschen

v gerückt und wird von w nicht mehr getroffen, ihre Platinen werden also nicht mehr zum

Einschlieſsen der Waare gesenkt; aber dieselben kuliren noch. Verschiebt man jedoch

die Schwingen noch weiter nach vorn, zur Auflage von Einschnitt 3 auf u, so rückt die

Kante t1 auch nach

links unter dem Röſschen v hinweg und auch dieses senkt

dann die betreffenden Schwingen und Platinen nicht mehr beim Kuliren. Ein solches

Ausrücken der Platinen ist vortheilhaft für Verwendung starker Fadenführer, welche

bei Herstellung geminderter Waare zwischen und über den Nadeln, also vor den

Platinen stehen bleiben und von deren Kulirnasen getroffen werden würden. In diesem

Falle werden nach und nach, dem Mindern entsprechend, die Randplatinen alle

ausgerückt. Es ist gleichgültig, ob der Stuhl wagerechte oder lothrechte Nadeln

enthält; der Apparat zum Kuliren bleibt dabei auch derselbe und liegt nur um 90°

verschieden gewendet.

Regulirungsvorrichtung für Ränderstühle von Gebrüder Stahlknecht in Stollberg, Sachsen (* D. R. P.

Nr. 29170 vom 15. März 1884). Zur selbstthätigen Verstellung der Theile eines

Ränderstuhles, welche für das Wirken regulärer Ränder erforderlich sind, ist der in

Fig. 12

Taf. 8 gezeichnete Zählapparat angebracht worden: Die

Hauptwelle g des Stuhles treibt durch ein Excenter den

um f1 drehbaren

Klinkhebel ff2, welcher

mit h das Rad i der

Muster- oder Knaggenkette k und mit ee1 das Klinkrad a dreht. An der Nabe des letzteren sind drei Scheiben

b, c und d befestigt,

auf deren Umfangen die Hebel b1, c1, d1 aufliegen. Der Hebel b1 ist durch b2 mit dem Hängewerke b3

b4 verbunden- wenn

dieser Hebel also durch Erhöhungen und Vertiefungen in dem Rande von b gehoben oder gesenkt wird, so hebt oder senkt

derselbe auch die Platinenreihe gegen die Stuhlnadelreihe z, ändert also die Kulirtiefe und Schleifenlänge, welche für die glatten

Maschen des Doppelrandes am kürzesten, für die Ränderreihen länger und für die

Langreihen am längsten zu machen sind. Der Hebel c1 trägt durch c2 den Winkelhebel c2

c3

c4; wird er von einer

auf der Scheibe c befindlichen Erhöhung gehoben, so

wird der Arm c4

veranlaſst, über den Bolzen c5 zu schwingen, welcher zu dieser Zeit gerade tiefer steht als das Ende

von c4. So lange c1 in gehobener Lage

verbleibt, so lange drückt auch c4 den Bolzen c5 und damit den Tragarm n der Rändermaschine o, sowie diese letztere

selbst nach unten in die tiefste Lage. Hierdurch wird also die Maschine ausgerückt,

wie dies für Herstellung des Doppelrandes erforderlich ist. Der Arm c3

c4 zieht bei dieser

Schwingung durch Hebel c4, Stange v und einen Winkelhebel auch die

Rolle des Abschlagbleches von ihrem Excenter hinweg, so daſs dieses nicht mehr auf

die Maschinennadeln einwirkt. Der dritte Arm d1 endlich trägt den Bolzen d2 des Hebels d2

d4, welcher somit durch eine auf der

Scheibe d befindliche Erhöhung bei d2 mit gehoben und bei

d4 gesenkt wird.

Hierdurch tritt d4 in

den Umdrehungsbereich des mit der Welle g verbundenen,

aber auf ihr verschiebbaren Riegels p und verdrängt

denselben in der Längsrichtung der Welle. Dieser Riegel p hebt wiederum den Schieber q im

Abschlag-excenter r der Stuhlnadelreihe, welcher bei

r1 ein wenig über

den gewöhnlichen Umfang des Excenters r vorsteht und

die Nadelbarre weiter als gewöhnlich beim Abschlagen der alten Maschen zurückzieht,

so wie es für das Abschlagen der Langreihe erforderlich ist. Damit die Scheiben b, c und d nicht zu groſs

werden, ist vorgesehen, daſs sie nicht bei jeder Maschenreihe fortgedreht werden,

sondern so lange still stehen, als die jeweilige Lage der einzelnen Theile gebraucht

wird. Die Klinke e wird zu dem Zwecke aus den Zähnen

von a entfernt, indem ihr anderes Ende e1 von einem der Stifte

m1 einer dritten

Zählscheibe niedergedrückt wird. Eine Erhöhung auf der Musterkette k dreht durch die Klinken l,

l1 die Scheibe mm1 und veranlaſst somit das Ein- und

Ausrücken des Klinkhebels ee1.

Fig. 4., Bd. 255, S. 103

Fadenspanner für Handstrickerei und Handhäkelei von Karl Teichmann in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr.

29176 vom 19. April 1884). Wie Textfigur 4 zeigt,

soll der zu verstrickende Faden x zwischen zwei Fig. 4.

Bremsscheiben e und h

hindurchgeführt werden – genau so, wie dies in den Nähmaschinen mit dem Näh faden

geschieht. Diese Bremsseheiben werden von einem Arme c

getragen, welcher drehbar an einem federnden offenen Ringe b befestigt und durch eine Schiene d mit

einem zweiten solchen Ringe a verbunden ist. Beide

Ringe werden beim Stricken auf den Zeigefinger der linken Hand gesteckt, welcher

auch durch einen am Ringe a befestigten Fadenführer f den Faden leitet. Es soll hiermit das wiederholte

Umwickeln des Zeigefingers mit dem Arbeitsfaden und der daraus entstehende

Zeitverlust vermieden, auch ein gleichmäſsigerer Zufluſs des Fadens ermöglicht

werden. Wegen der lockeren oder drehbaren Verbindung der einzelnen Theile wird die

Beweglichkeit der Fingerglieder nicht gestört.

Einrichtung zum Ausrücken einzelner Platinen im

Kulirstuhle von Theod. Lieberknecht in

Hohenstein-Ernstthal, Sachsen (* D. R. P. Nr. 29235 vom 23. April 1884). Während

weiter oben gezeigt ist, wie man einzelne Platinen in solchen Wirkstühlen ausrücken

kann, welche zur Bewegung dieser Platinen Schwingen verwenden, gibt nun die

vorliegende Einrichtung an, wie dieses Ausrücken der Platinen bei direktem Betriebe ohne Schwingen

erfolgen kann. Der Nutzen einer solchen Einrichtung ist mit Hilfe der Figur 13 Taf.

8 und der Textfiguren 5 und 6 in folgender Weise zu erklären: Wenn reguläre Waare innerhalb der

Nadelreihe gearbeitet wird, so geschieht es leicht, daſs der umkehrende Faden o (Fig. 13 und Textfigur 5) sich um den einschlieſsenden

Platinenschnabel legt. Die hierdurch entstehende Fadenschleife verlängert aber die

Randmasche dermaſsen, daſs dann die Naht der Waare sehr schlecht aussieht. Ist aber

nach dem Einschlieſsen der Waare die Randplatine c

wieder gehoben, also ausgerückt worden (vgl. Textfigur

6), so liegt der Faden o1 direkt an der Nadel an und es entsteht eine kurze

Randmasche. Zum Heben der Platinen werden nun gezahnte Schienen e, e1 verwendet, welche

vor den Platinen und unter deren vorspringenden Theilen auf einer Tragschiene g verschiebbar liegen und durch den Hebel i gehoben werden können. Ihre Erhöhung ist entweder so

lang, daſs sie nur eine einzelne Platine, oder so lang, daſs sie sämmtliche

Randplatinen zur Seite eines Waarenstückes ausrückt, und ihre Verschiebung erfolgt

durch den Decker nach Maſsgabe des Minderns der Waare. Das Röſschen, welches die

Platinen zum Kuliren hinabdrückt, muſs so hoch und so geformt sein, daſs es auch die

ausgerückten oder gehobenen Platinen richtig erfaſst und senkt.

Fig. 5., Bd. 255, S. 104

Fig. 6., Bd. 255, S. 104

Fig. 7., Bd. 255, S. 104

Vorrichtung zum selbstthätigen Anschlagen einzelner Nadeln am

Wirkstuhle von Karl Lieberknecht in Abtei Oberlungwitz in Sachsen (* D. R. P. Nr. 29200 vom 16. März 1884). Diese Vorrichtung

liefert ein Mittel zur selbstthätigen Vermehrung der Waarenbreite an flachen

mechanischen Kulirstühlen. Wenn eine an den Stuhlnadeln hängende Waare die Breite

der untersten Maschenreihe in Textfigur 7 hat, also

auf der linken Seite bei der Masche a begrenzt ist, so

wird die nächstfolgende Reihe nach links hin um eine Masche in der Weise

verbreitert, daſs der Fadenführer b (Fig. 15 Taf. 8), bevor

derselbe den Faden nach rechts hin über die Nadeln legt, in der Richtung 3 nach 4 unter einer Nadel

nach links Fig.

7. fortgezogen wird, also dann den Faden mit auf die Nadel 1 legt, welche hierdurch die erste Schleife 1 (Textfigur 7) und

später die Maschen 2 erhält. Derselbe Vorgang kann sich

in der nächsten Reihe auf der anderen Waarenseite wiederholen, wenn die Zunahme der

Waarenbreite auf beiden Seiten erfolgen soll. Behufs dieser Verschiebung des

Fadenführers nach auſsen wird das Führerkästchen c

(Fig. 15

Taf. 8) mit dem Bufferstücke d durch einen Haken g fest verbunden und der Buffer d

oder ein mit ihm

verbundenes Schieberkästchen f steht durch einen Arm

h mit einer Schraube i

in Verbindung, deren Achse zwei Klinkräder k und k1 trägt. Die

Klinkzähne dieser Räder sind entgegengesetzt zu einander gerichtet und werden von

einer der beiden Klinken l und l1 gedreht. Je nach der hierdurch

erhaltenen Drehung wird die Schraube i den Fadenführer

entweder einwärts (beim Mindern), oder auswärts (wie oben für das Erweitern

verlangt) verschieben. Der Eingriff der Klinken l, l1 in ihre Räder k, k1 wird durch eine Zähl- und Musterkette regulirt und

die feste Verbindung zwischen Buffer d und

Schieberkästchen c durch den Haken g wird bei Beginn der nächsten Reihe dadurch gelöst,

daſs die Schiene m in der Längsrichtung sich

verschiebt, durch die schiefen Ebenen s sich hebt und

dabei den auf ihr ruhenden Haken g mit über den Bolzen

c1 emporhebt.

Kulirvorrichtung an Bundwirkstühlen von R. Stahl und W. Heidelmann

in Stuttgart (* D. R. P. Nr. 28879 vom 7. Oktober 1883). In der vorliegenden

Einrichtung handelt es sich nicht um das eigentliche Kuliren eines Maschenfadens,

sondern vielmehr um das Einführen des Futterfadens in die Nadelreihe des

Rundstuhles. Die bisher verwendeten Einführrädchen sind zugleich Preſsräder; sie

drücken einzelne Nadeln hinab und legen den Futterfaden auf dieselben, führen den

Faden also zwischen diesen und den stehen bleibenden Nadeln in die Reihe hinein. Die

neue Vorrichtung aber enthält getrennt von einander ein Preſsrad r (Fig. 16 Taf. 8) unter und

ein Einführrad l über der Stuhlnadelreihe N. Das Musterpreſsrad r

hebt mit seinen Zähnen einzelne Nadeln und läſst andere wagerecht liegen, so daſs in

die hierdurch entstehenden Lücken das Einführrad l den

Futterfaden einlegen kann. Das Rad l wird durch die

Räder k, h, f vom Nadelkranze N unmittelbar umgetrieben; es kann deshalb unter einen sehr spitzen Winkel

gegen die Stuhlnadeln eingestellt werden, bringt also den Futterfaden nicht

eigentlich in Richtung der Waarenbreite, sondern nahezu in Richtung der Nadeln

selbst in deren Reihe und bildet folglich aus demselben lange Lagen oder

Futterhenkel, die der Wirkwaare eine gröſsere Elasticitätswirkung gestatten als die

bisher fast rechtwinklig über die Stuhlnadeln gelegten Futterhenkel, welch letztere

als nahezu gerade Fadenstrecken die Elasticität der Waare in deren Breitrichtung

sehr beeinträchtigen.

Ein Ausrückapparat für Rundstühle von Emanuel Buxtorf in Troyes, welcher im Bulletin d'Encouragement, 1884 Bd. 11 S. 260

veröffentlicht wird, hat zum Zwecke, den Rundstuhl sofort aufzuhalten, wenn ein

Faden zerreiſst. Der zugeführte Faden t (Textfigur 8 und 10)

trägt einen Hebel h; zerreiſst der Faden, so fällt

dieser Hebel vorn herab und wirkt dabei mit seinem kurzen zweiten Arme so auf den

Hebel gg1, daſs er

letzteren bei g1 nach

links verschiebt. Der Hebel gg1 hat einen Schieber g2 in seiner höchsten Stellung gehalten;

wird daher g1 hinweg

gezogen, so fällt dieser Schieber herab und drängt dabei mit dem schrägen Arme o

den Zapfen n zur Seite, dreht also den Ring m (Textfigur 9) in

Richtung des Pfeiles. Hierbei schiebt das Keilstück d

den Hebel c zur Seite, so daſs derselbe oben das innere

Ende des Hebels q nicht mehr unterstützt (Textfigur 8); dann hält aber dessen äuſserer Arm den

um b1 drehbaren

Ausrücker bb2 nicht

mehr fest; derselbe wird durch eine Blattfeder nach auſsen gedrückt und durch diese

Bewegung sowohl, als auch durch die Wirkung der Spiralfeder x die lose Riemenscheibe a von der festen a1 abgerückt die

erstere dreht sich dann leer auf der Triebwelle, der Stuhl wird also nicht mehr

gedreht. Damit auch der Stillstand eintrete, ist noch eine Bremse p angebracht, welche der Arm b durch i nach auſsen zieht und an den Kranz

der Nadeldecken p1

andrückt, wodurch dessen Bewegung also schnell gehemmt wird.

Fig. 8., Bd. 255, S. 106

Fig. 9., Bd. 255, S. 106

Fig. 10, Bd. 255, S. 106

Kettenstuhl mit verschiebbaren Nadelbarren von C. Ullmann Nachfolger in Apolda (* D. R. P. Nr. 27434

vom 28, September 1883). Die Neuheit dieser Einrichtung liegt nicht darin, daſs die

Nadelbarren verschiebbar sind, sondern darin, daſs dieselben in einem Kreisbogen

gegen die Abschlagschiene auf und ab schwingen. Die ganze Anordnung bezieht sich auf

solche Kettenstühle, welche senkrecht stehende Nadeln auf beweglichen Nadelbarren

a (Fig. 14 Taf. 8)

enthalten. Diese Barren a werden gewöhnlich geradlinig

auf und ab geschoben; es sind zwei derselben vorhanden, zwischen denen die

Abschlagbleche e stehen und über denen die

Kettenmaschinen b seitlich hin und her schwingen, um

ihre Kettenfäden auf diejenigen Stuhlnadeln zu legen, welche empor gehoben sind.

Nach der neuen Anordnung sind nun die im Winkel abgebogenen Stuhlnadeln m auf den Nadelbarren c

befestigt, welche um die Achse f schwingen, wenn

dieselben durch die Hebel h, h1 gehoben und gesenkt werden. Der Vortheil dieser

Anordnung liegt wohl nur darin, daſs auf jeder Seite der Abschlagbleche e zwei Nadelbarren angebracht werden können: eine

geradlinig bewegte und eine schwingende. Je zwei solcher Nadelbarren können dann mit

ihren Nadeln eine einzige Reihe bilden, von welcher jede einen Theil der Nadelanzahl

enthält- sie können auch verschiedene Nadeln enthalten, wie Stäbchen oder Haken oder

Schneidnadeln zur Plüschfabrikation, und können sich

gegen einander verschieben, wodurch Muster in der betreffenden Waare entstehen.

Ringelapparat für Strickmaschinen von F. Eile in Bautzen (* D. R. P. Zusatz Nr. 27832 vom 27.

November 1883). An dem Eile'schen Ringelapparate (vgl.

1883 249 115) ist die Anwendung einer Jacquardmaschine an

der Strickmaschine vorgeschlagen worden, welche die Bewegungen des Steuerhebels für

den Fadenwechsel regulirt. Die Maschine enthält einen Fadenführer, welcher in zwei

Oeffnungen zwei Fäden leitet und am Ende eines Hubes selbstthätig so gedreht wird,

daſs immer wieder derselbe Faden vorangeht und nur dieser arbeitet. Soll aber ein

Wechsel der Fäden eintreten, so muſste bisher der Arbeiter mit einem Handhebel ein

Stelleisen so einrücken, daſs der Führer nicht bloſs um 180° wie bisher, sondern um

360° gedreht wird. Die Bewegungen dieses Hebels werden jetzt von einem

Jacquardprisma in der Weise geregelt, daſs die Nadel des Jacquardapparates auf einen

Winkelhebel wirkt, welcher mit dem Steuerhebel verbunden ist und denselben entweder

an einen sich stetig hin und her schiebenden Arm heranrückt, oder von diesem

entfernt, so daſs der Steuerhebel entweder mit bewegt wird, oder in Ruhe bleibt.

Lamb'sche Strickmaschine mit beweglichen

Abschiebeblechen von Seyfert und Donner in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 28276 vom 6. November 1883). Wenn Wirkwaare recht dicht

oder fest gearbeitet wird, so haften die engen Maschen a (Fig.

19 Taf. 8) fest an den Nadeln b und letztere

ziehen bei ihrem Emporsteigen die Waare leicht mit nach oben. Dieser Uebelstand wird

durch das neue Abschiebeblech e verhütet, welches auf

der der betreffenden Nadelreihe entgegengesetzten Seite der Strickmaschine am Träger

d des gewöhnlichen Zungenöffners g befestigt ist. Ebenso wie e zu b gehört, ebenso wirkt das andere

Abschiebeblech e1 auf

die andere Nadelreihe b1 und es lehrt nun schon der Augenschein, daſs das Blech der nicht

arbeitenden Nadelreihe empor gezogen werden muſs (wie e1), weil es sonst die Bewegung der

arbeitenden Nadel b verhindern würde. Zur

Hervorbringung dieser Bewegungen auf- und abwärts ist unter d eine Schieberplatte f (Fig. 18 und 19 Taf. 8)

angebracht und so mit d verbunden, daſs sie bei ihrer

Verschiebung innerhalb der Schlitze über f mit der

schief liegenden Führung n den vom Abschiebebleche e durch d hindurch

reichenden Bolzen o erfaſst und im senkrechten Schlitze

m emportreibt oder herabzieht. Die

Längsverschiebung dieser Platten f, f1 erfolgt selbstthätig am Ende eines jeden Hubes

durch Anstoſsen an Riegel i, i1 wenn

glatte Rundwaare gearbeitet wird. Wenn man aber glatte einseitig offene Waare

arbeitet, so entfernt man die Riegel i, i1 und verschiebt die Platten f, f1 mit der Hand; sie sind zu dem Zwecke

durch Stangen k, k1 mit

einem am linksseitigen Schlittenende angehängten Handhebel verbunden, welchen der

Arbeiter leicht mit der Hand bewegen kann. Beim Stricken der doppelflächigen Waaren

sind beide Nadelreihen gleichzeitig thätig; es wirkt da also die eine als

Abschlagkamm auf die andere und die neuen Abschiebebleche sind für diesen Fall

überflüssig.

Fig. 11., Bd. 255, S. 108

Fig. 12, Bd. 255, S. 108

Verfahren zur Herstellung von Musterwaare auf der Lamb'schen

Strickmaschine von G. F. Groſser in

Markersdorf bei Burgstädt (* D. R. P. Nr. 28415 vom 10. Februar 1884). Auf einer

gewöhnlichen Strickmaschine arbeitet man nur mit einer, vielleicht der hinteren

Nadelreihe (Textfigur 11), hält dagegen auf der

vorderen Seite das Schloſs h1 geschlossen. Unter der hinteren Nadelreihe liegen Federn mit Haken g (Fig. 17 Taf. 8), welche

man durch Wenden einer Stiftenwalze w emporschieben

kann, so daſs die Haken ihre Nadeln bis in die sogen. Fangstellung emportreiben, in

welcher die alten Maschen o nicht hinter die Zungen der

Nadeln gekommen sind. In dieser Lage bleiben die vorderen Nadeln erhalten, während

die hinteren etliche Reihen Maschen arbeiten; dabei legt sich der Faden einer jeden

Reihe auch auf die vorderen Nadeln und bildet auf denselben Henkel, wie x in Textfigur 12.

Oeffnet man nach einigen Reihen das vordere Schloſs, so bewegt dasselbe seine Nadeln

gleichzeitig mit den hinteren; es werden ein Paar Ränderreihen y gearbeitet und dabei die alten vielfachen

Doppelmaschen x mit abgeschlagen. An den Stellen

derjenigen vorderen Nadeln, welche man nicht emporschiebt, bildet der Kulirfaden nur

die breiten Platinenmaschen z; man kann aber die

Stiftenwalze in ihrer Längsrichtung verschieben, oder auch eine solche anwenden,

welche mehrere Reihen Stifte enthält, so daſs verschiedene Nadeln zur Musterung

verwendet werden.

G. W.

Tafeln