| Titel: | A. Dohis' Arbeitsammler für Fussbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 140 |

| Download: | XML |

A. Dohis' Arbeitsammler für Fuſsbetrieb.

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Dohis' Arbeitsammler für Fuſsbetrieb.

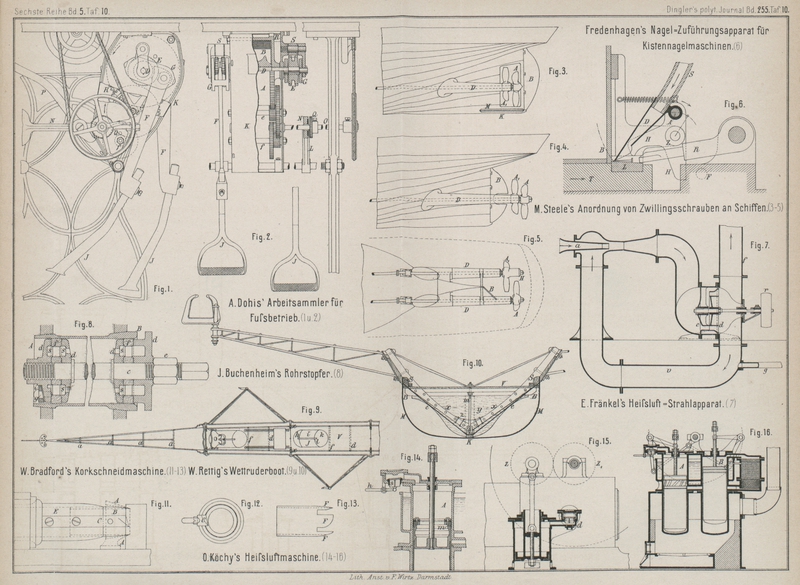

In Fig. 1 und

2 Taf. 10

ist nach den Annales industrielles, 1884 Bd. 2 S. 734

der Arbeitsammler von A. Dohis in Paris dargestellt,

welcher schon auf der Wiener Ausstellung von Motoren und Werkzeugmaschinen im

Betriebe vorgeführt war (vgl. 1884 254 136) und weitere

Beachtung verdient. Derselbe ist insbesondere bestimmt, die Arbeit an der Nähmaschine zu erleichtern und das Treten derselben

weniger anstrengend und gesundheitsschädlich zu machen, als es bei der üblichen

Trittvorrichtung, wenigstens nach vielfach verbreiteter Meinung ist. Dies ist

dadurch erreicht, daſs zur Bewegung der Maschine nicht mehr ausschlieſslich die

Arbeitsleistung des Fuſses und des Unterschenkels herangezogen wird, wie dies bei

der üblichen Einrichtung der Fall ist, wenn die Arbeiterin sitzt, sondern, daſs in

ähnlicher Weise, wie beim Treten der Drehbank, die Muskeln des ganzen Beines

bethätigt werden, dabei die Arbeiterin aber doch, wie es die Näharbeit verlangt, vor

der Maschine sitzen kann. Auſserdem gewährt die Dohis'sche Anordnung als Arbeitsammler den groſsen Vortheil, daſs die

Geschwindigkeit der Nähmaschine bis zu einem gewissen Grade unabhängig ist von der

mehr oder minder groſsen Regelmäſsigkeit, mit welcher das Treten erfolgt und z.B.

bei geringerem Kraftbedarfe die Bethätigung des Kraftsammlers in entsprechend

gröſseren Zwischenräumen erfolgen kann, ohne daſs die Geschwindigkeit und damit die

Leistung der Nähmaschine herabgemindert würde.

Was nun den Apparat selbst betrifft, so stellt derselbe, wie aus den Abbildungen zu

ersehen, durchaus eine vergröſserte Ausführung des Gangwerkes einer Taschenuhr dar,

insofern als eine kräftige Spiralfeder als Arbeit sammelnder Theil verwendet wird. Die Feder ist

in einer Trommel A untergebracht und mit einem Ende an

dem Umfange derselben befestigt, während das andere Ende des etwa 4m langen Federbandes B mit der Achse D, um welche die Trommel A sich dreht, fest verbunden ist. Ihrerseits ist die

Achse D in den Seitentheilen des den ganzen Mechanismus

einschlieſsenden Gehäuses K gelagert und trägt

auſserhalb des letzteren beiderseits auf einem Vierkante je eine mit Keilnuth und

verzahntem Rande versehene Rolle E. Zu beiden Seiten

der Rollen E sind auf die Enden der Achse D noch je zwei Schilde G

drehbar aufgebracht, welche zwischen sich je einen der Arme F fassen; letztere legen sich mit einem keilförmigen Ansätze in die Nuth

der Rollen E ein und tragen an ihren unteren Enden die

beiden Steigbügel J, welche je nach Gröſse der

arbeitenden Person höher oder tiefer gestellt werden können. Indem diese Steigbügel

durch das Ausstrecken des Beines abwechselnd pendelnd vor und zurück bewegt werden,

klemmt sich beim Zurücktreten des Steigbügels der betreffende Arm F zunächst mittels seines Keilansatzes mit der Rolle

E fest und dreht sodann diese, indem er mit den

Schilden G zusammen um die Achse D schwingt, um ein gewisses Stück nach links, wobei die

Spiralfeder B angespannt wird. Bei der Zurückbewegung

des Armes F wird nun die Kuppelung desselben mit der

Rolle E vermöge der Anordnung und gegenseitigen Lage

der Theile E, G und F, wie

aus Figur 1 zu

ersehen, selbstthätig aufgehoben, während sich gleichzeitig die Sperrklinke S in die Zähne der Rolle E

einlegt und so eine Rechtsdrehung der Achse D und damit

verbundenes Zurückschnellen der Feder B verhindert.

Letztere wird somit beim Hin- und Herpendeln der Arme F

mittels der Steigbügel J fortdauernd aufgezogen und

strebt demnach ihr Gehäuse A stetig nach rechts zu

drehen, welche Drehung von dem Zahnkranze R dieses

Gehäuses durch die auf den Zwischenwellen e und f sitzenden Räderpaare in entsprechender Uebersetzung

ins Schnelle auf die Zwischenwelle O und von dieser

mittels eines Schnurlaufes auf die Achse der Nähmaschine übertragen wird.

Vervollständigt wird der Apparat durch eine Brems- und Abstellvorrichtung. Erstere

wird gebildet durch eine Scheibe N, welche auf dem

Träger L um eine lothrechte Achse drehbar gelagert ist.

Durch eine geringe Seitenbewegung des Knies kann diese auf einer Seite belederte

Scheibe N gegen die auf der Welle O feste Scheibe Q mehr

oder weniger stark angedrückt werden, wenn die Bewegung der Nähmaschine verlangsamt

werden soll. Beim Freilassen dieser Bremsscheibe N wird

dieselbe durch eine schwache Spiralfeder von der Scheibe Q wieder abgerückt. Diese Scheibe Q ist

auſserdem mit einer Verzahnung versehen, in welche die Zähne eines Hebels P eingreifen, wenn die Maschine plötzlich angehalten

werden muſs. Zu dem Ende ist der andere Arm des Hebels P bis zu passender Stelle fortgeführt und hier mit einem geeigneten Handgriffe versehen.

Ist durch Einrücken der Zähne des Hebels P die Maschine

zum Stillstande gebracht, so verbleibt die Feder B in

gespanntem Zustande, so daſs die Maschine nach Auslösung des Hebels P sofort wieder zu laufen beginnt, ohne daſs vorher

eine neue Bethätigung durch die Fuſstritte erforderlich ist. Die einmal erzeugte

Arbeit geht also auch beim Anhalten der Maschine nicht verloren, ist vielmehr in der

Feder aufgespeichert und kommt bei Wiederingangsetzung der Maschine zur Verwendung.

(Vgl. Hasse 1884 254

451.)

Tafeln