| Titel: | O. Köchy's Betrieb von Heissluftmaschinen mit Pressluft. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 141 |

| Download: | XML |

O. Köchy's Betrieb von Heiſsluftmaschinen mit

Preſsluft.

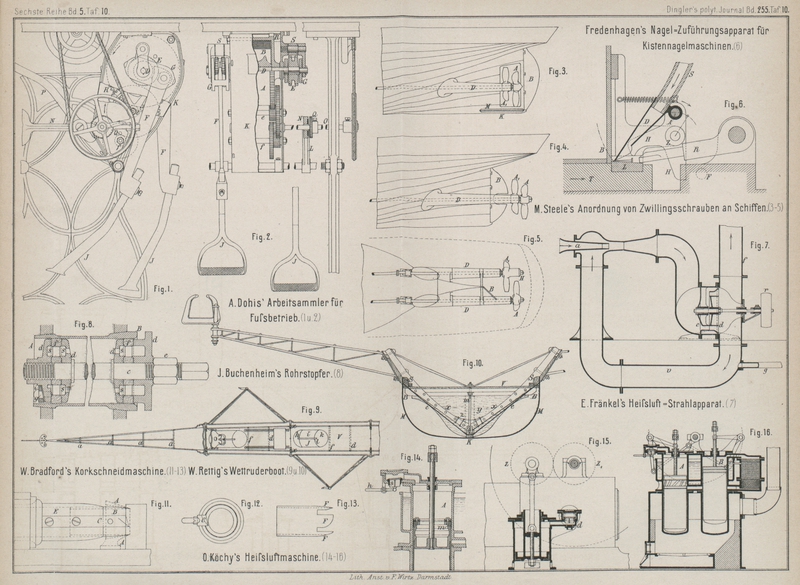

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 10.

O. Köchy's Betrieb von Heiſsluftmaschinen mit

Preſsluft.

Die Verwendung verdichteter Luft beim Betriebe von geschlossenen Heiſsluftmaschinen

hat O. Köchy in Berlin (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 28247 vom

18. Januar 1884) in eigenartiger Weise ausgebildet. Im Wesentlichen bezweckt die

Einrichtung die Aufrechterhaltung des Hochdruckes bei Heiſsluftmaschinen durch den

Ersatz der unvermeidlichen, zu verschiedenen Zeiten und je nach der mehr oder

weniger sachgemäſsen Behandlung der Maschine verschieden groſsen Verluste der Arbeitsluft aus einer

überschüssig groſsen (theoretisch unendlich groſsen) Luftmenge, welche in einem nach

Art einer groſsen Luftpumpe eingerichteten Cylinder verdichtet wird und im Zustande

des höchsten Druckes eine Luftmenge gleich dem Verluste der Arbeitsluft in den Baum

der letzteren entläſst. Hierbei sinkt in Folge des groſsen Volumens der Druck der

Luft in dem Luftcylinder auch bei Ersatz des gröſsten Verlustes nur sehr wenig., so

daſs auch der Druck der Arbeitsluft, welcher in diesem Augenblicke gleich dem der

Luft im Ersatzcylinder ist, mit jedem Hube dieses letzteren wieder auf diesen

constanten Druck zurückgeführt wird. Die zur Verdichtung der überschüssig groſsen

Luftmenge aufgewendete Arbeit ist am Ende der Verdichtung zum gröſsten Theile in der

gespannten zurückgebliebenen Luft nutzbar und muſs, wenn anders der Hochdruck von

Werth sein soll, möglichst ohne Verlust wieder auf die Schwungradwelle übertragen

werden. Der Luftcylinder wirkt demnach beim Rückgange seines Kolbens vorzugsweise

als Treibcylinder und muſs deshalb durch diesem Zwecke entsprechende Mechanismen mit

der Welle in Verbindung stehen.

Die gemachten Vorschläge seien zunächst an einer in Fig. 16 Taf. 10

dargestellten Rider'schen Maschine (vgl. 1876 222 * 409) näher besprochen. Es ist A der Arbeitscylinder und B der Verdrängercylinder. Arbeitet die Maschine mit Luft von

atmosphärischer Spannung, so ist der Arbeitscylinder oben offen. Um die Maschine nun

mit höher gespannter Luft arbeiten zu lassen, ist der obere Theil des

Arbeitscylinders A durch einen Deckel geschlossen,

durch welchen die Kolbenstange mittels Stopfbüchse durchgeführt ist (vgl. Fig. 14 Taf.

10 in gröſserem Maſsstabe). Die Anordnung ist derart getroffen, daſs beim höchsten

Stande des Arbeitskolbens zwischen demselben und dem Deckel ein todter Raum bleibt,

dessen Gröſse durch den zu erzielenden Hochdruck bestimmt ist. Zu gleichem Zwecke

ist der Arbeitskolben als ein nach oben offener Hohlkörper construirt. Auf diese

Weise bildet der Raum über dem Arbeitskolben den Cylinder einer

Luftcompressionspumpe, welcher durch das Sangventil s

mit der äuſseren Atmosphäre und durch den als Druckventil wirkenden Lederstulpen m des Arbeitskolbens mit dem von der Arbeitsluft

erfüllten Räume in Verbindung steht. Der Lederstulpen ist derart angeordnet, daſs

die Luft nur aus dem Räume über dem Kolben nach unten, nicht aber umgekehrt

durchgehen kann.

Beim Ingangsetzen der Maschine wird zunächst das Saugventil s durch den Handhebel h

angehoben und dadurch auſser Wirksamkeit gesetzt. Die Maschine wird nun auf

gewöhnliche Weise in Gang gebracht und arbeitet zunächst mit einfachem

Atmosphärendrucke. Das Indicatordiagramm der Arbeitsluft wird durch die geschlossene

Curve D1 (Textfig. 1), die Druckänderung über dem Kolben durch

die lothrechte Linie der atmosphärischen Pressung ae

dargestellt.

Nachdem das Schwungrad eine gewisse lebendige Kraft angesammelt

hat, senkt man den Handhebel h und läſst dadurch das

Ventil s in Wirksamkeit treten. Beim Niedergange des

Arbeitskolbens saugt derselbe demnach durch dieses Ventil eine dem Cylinderinhalte

entsprechende Luftmenge an. Beim Rückgange des Kolbens schlieſst sich zunächst das

Saugventil s und die über dem Kolben befindliche Luft

wird verdichtet und zwar würden die Druckänderungen nach der Curve ab erfolgen, falls kein Uebertritt der Luft durch der

Kolbenstulpen m in den Raum der Arbeitsluft

stattfindet. Da die Druckänderung der Arbeitsluft aber nach der Curve D1 erfolgt, so findet

von dem Zeitpunkte an ein Uebertritt der Luft statt, wo der Druck der über dem

Kolben befindlichen Luft den der darunter befindlichen überwiegt, d. i. vom

Schnittpunkte c1 der

beiden Druckdiagramme. Von dieser Kolbenstellung an findet so lange ein Ueberströmen

der angesaugten Luft in den Raum der Arbeitsluft statt, bis der Druck auf beiden

Seiten des Kolbens nahezu gleich ist. Die mittleren Druckänderungen auf beiden

Seiten erfolgen also ungefähr nach Maſsgabe der punktirten Curve c1b2.

Fig. 1., Bd. 255, S. 143

Beim Rückgange des Kolbens erfolgen die Druckänderungen der um die

Menge der übergeströmten Luft vermehrten Arbeitsluft nun zunächst nach dem Diagramme

D2, diejenigen der

über dem Kolben befindlichen Luft dagegen nach b2a2, so daſs von a2 bis a wieder durch

das Saugventil eine gewisse Luftmenge angesaugt wird und beim unteren todten Punkte

der über dem Kolben befindliche Raum, wie vorher, mit Luft von atmosphärischer

Pressung erfüllt ist. Beim darauf folgenden Aufgange des Kolbens erfolgen die

Druckänderungen der bereits etwas verdichteten Arbeitsluft weiter nach der Curve D3, die Aenderungen der

über dem Kolben befindlichen Luft dagegen wie vorher nach der Curve ab. Vom Schnittpunkte c2 der beiden Diagramme erfolgt wieder, wie vorher,

ein Ueberströmen der Luft von oben nach unten. Beim nächsten Kolbenspiele wiederholt

sich der geschilderte Vorgang u.s.w.

Demnach wird bei jedem Kolbenniedergange durch das Saugventil s ein bestimmtes Luftgewicht angesaugt, welches

zusammen mit dem noch vorhandenen Pumpeninhalte beim Aufgange stets nach der Curve

ab verdichtet wird, so daſs durch die Lederstulpen

des Kolbens ein Theil in den Raum der Arbeitsluft überströmt und die Spannung der

letzteren so lange erhöht wird, bis das entsprechende Druckdiagramm D4 die Curve ab nicht mehr schneidet., sondern nur berührt. Dieser

Fall würde indeſs nur eintreten, wenn keine Verluste aus dem Räume der Arbeitsluft

stattfänden, ein Zustand, welcher nicht zu erreichen sein wird. Bei dem stets

stattfindenden Luftverluste wird vielmehr das Diagramm der Arbeitsluft immer etwas

in die Curve ab einschneiden (Curve D3), so daſs alsdann

bei jedem Kolbenhube der beständige Luftverlust durch frisch angesaugte Luft ersetzt

wird.

Diese Einrichtung ist an jeder geschlossenen Luftmaschine anzubringen, welche einen

oben offenen Cylinder besitzt, bezieh. erfordert die Anbringung nur geringe

Aenderungen der Maschine. Bei der Rider'schen Maschine

müssen z.B. die Plungerkolben durch Kolben wie bei der in Fig. 16 dargestellten

Maschine ersetzt werden, um die Cylinder mit Deckeln versehen zu können.

Für solchen Fall ist die Anordnung einer besonderen Luftpumpe zu empfehlen, wie dies

Fig. 15

Taf. 10 für eine Lehmann'sche Maschine (vgl. 1869 194 * 257. 1883 249 * 1) zeigt. Dieselbe erhält

ihren Antrieb von der Schwungradwelle durch die beiden gleich groſsen Zahnräder Z und Z1, macht also ebenso viel Umläufe wie die Maschine

selbst. Die einfach wirkende Pumpe steht durch das Druckventil d mit dem Räume der Arbeitsluft durch den als

Saugventil wirkenden Kolbenstulpen mit der äuſseren Atmosphäre in Verbindung, oder

es kann der Stopfbüchsenstulpen der rohrförmigen Kolbenstange für den gleichen Zweck

eingerichtet sein.

Sollen in Fig. 15 die

Druckänderungen nach dem Diagramme in Textfigur 1

erfolgen, so muſs der Pumpenkolben in der höchsten Stellung sich befinden, wenn der

Arbeitskolben am weitesten auſsen steht. Man kann die Kurbel der Luftpumpe indeſs

auch gegen die beschriebene Anordnung um 180° versetzen; dann erfolgen die

Druckänderungen, wie oben beschrieben, aber nach dem Diagramme Textfigur 2. Aehnliche, wenn auch keine so günstigen

Druckverhältnisse erhält man übrigens bei beliebiger Stellung der Kurbel.

Fig. 2., Bd. 255, S. 144

Da in Fig. 15 das Saugventil

beim Ingangsetzen nicht wie in Fig. 14 auſser Thätigkeit

zu bringen ist, so muſs für diesen Zweck die Pumpe noch durch einen (nicht

gezeichneten) Lufthahn mit der äuſseren Luft in Verbindung gesetzt werden

können.

Bei doppelt wirkenden Maschinen wird die Luftpumpe ebenfalls

doppelt wirkend anzuordnen sein. Für Zwecke der Regulirung, sowie des leichteren

Anlassens bei kurzen Stillständen kann man den Pumpencylinder in beiden Anordnungen

Fig. 14

und 15 noch

durch ein zweites Druckventil mit einem besonderen Behälter verbinden, in welchem

alsdann gleichzeitig durch die ständig arbeitende Pumpe die Luft auf

gleichbleibender Spannung erhalten wird. Durch den Regulator muſs hierauf bei

geringerem Kraftbedarfe das Saugventil auſser Thätigkeit gesetzt und durch einen

Auslaſshahn eine der erforderlichen Kraft entsprechende Menge der Arbeitsluft

ausgelassen werden. Bei wieder eintretendem gröſserem Kraftbedarfe dagegen muſs der

Regulator das Saugventil neuerdings in Wirkung setzen und eine gewisse Luftmenge aus

dem Behälter in den Raum der Arbeitsluft einströmen lassen.

Tafeln