| Titel: | Ueber neuere Apparate für Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 202 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Apparate für

Zuckerfabrikation.

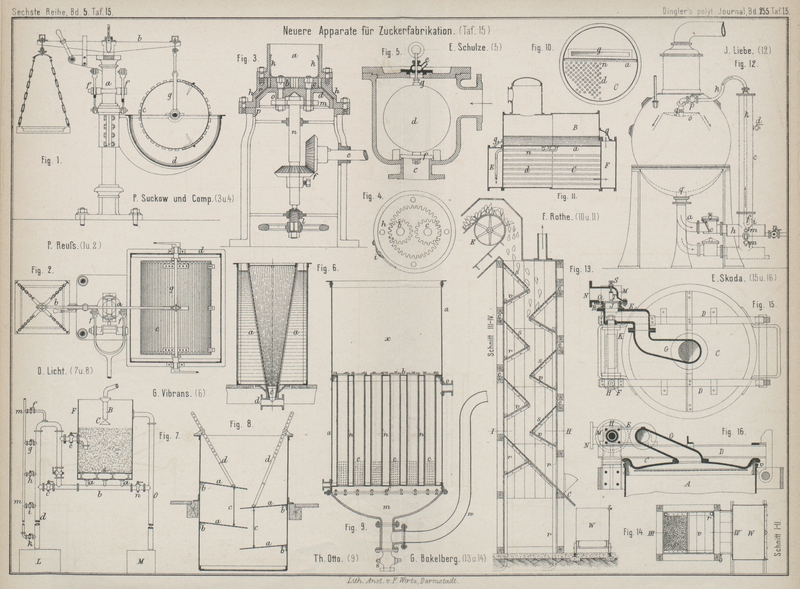

Patentklasse 89. Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Ueber neuere Apparate für Zuckerfabrikation.

P. Reuſs in Artern (* D. R. P. Nr. 25755 vom 3. April

1883) verwendet zur Bestimmung des Schmutzes an Rüben und

Kartoffeln einen Trog d (Fig. 1 und 2 Taf. 15), welcher auf

dem guſseisernen Ständer a mittels Hebel f gehoben und gesenkt werden kann. Der Wagebalken b trägt an dem einen Ende eine Wageschale, an dem

anderen mittels der Arme g eine in den Trog d hineinreichende Waschtrommel c. Die Achse dieser Trommel hängt in dem Gestänge g und wird, wenn die Trommel in Thätigkeit gesetzt werden soll, durch zwei

in dem oberen Rande des Troges befindliche Lager aufgenommen.

Beim Gebrauche des Apparates werden die Rüben in die Trommel gebracht und wird darauf

ihr Gewicht festgestellt. Der Trog d wird gehoben und

theilweise mit Wasser gefüllt. Durch Drehen der Trommel mittels der Kurbeln wird der

Schmutz von den Rüben entfernt. Darauf wird der Trog wieder heruntergelassen und das

überflüssige Wasser durch schnelles Drehen der Trommel von den Rüben abgeschleudert.

Aus dem Verluste an Gewicht, welchen die Wageschale angibt, werden die verloren

gegangenen Schmutzprocente berechnet.

Nach P. Suckow und Comp. in Breslau (* D. R. P. Nr.

25207 vom 27. Februar 1883) werden die für die chemische

Untersuchung bestimmten Rüben zerschnitten in den cylindrischen Aufsatz a (Fig. 3 und 4 Taf. 15) der Rübenmühle geworfen. Die Drehung der Welle e wird mittels der Kegelräder f auf die Welle n und von dieser durch den

Mitnehmer m und die Zapfen o auf den Mahlstein d übertragen. Dieser wird

bei p in dem cylindrischen Theile des Gehäuses h geführt, welches mit innerer Verzahnung versehen ist;

auf letzterer rollen bei der Drehung des Mahlsteines zwei Stirnräder b und c ab und bewirken

dadurch ein vollständiges Zermalmen und Zerquetschen der Rübenschnitzel. Sind diese

so genügend vorbereitet, so flieſsen die Schnitzel in die wie bei einer Farbenmühle

mit Riefen versehene Mahlfuge r, in welcher dieselben

zu dem gewünschten dünnen Breie zermahlen weisen, welcher bei i durch einen Abstreicher abgelöst wird. Durch Drehen

der Schraube l kann man die Mahlfuge r weiter und enger stellen. Der cylindrische Aufsatz

a überdeckt den Zahnkranz des Gehäuses h und verhindert dadurch ein Herausquetschen der Masse

nach oben. Ein Abstreicher k dreht sich mit der Welle

n und löst die Masse vom Aufsatze a sowohl, wie von den Stirnflächen der Zahnräder b und c ab.

O. Licht in Sudenburg (* D. R. P. Nr. 25062 vom 15. März

1883) befestigt zur möglichst völligen Lösung von Kohlensäure oder Schwefligsäure

bei der Saturation der Rübensäfte in den die Lösungen

enthaltenden Gefäſsen bei b (Fig. 8 Taf. 15) bewegliche

Siebe oder Gewebe a von Metall, Holz oder Faserstoffen,

welche mit Verbindungen c und Führungsstangen d versehen werden, so daſs man die Neigung der

Widerstände a beliebig verändern kann.

Das Saftfilter von G.

Vibrans in Ueffingen (* D. R. P. Nr. 27 362 vom 21. Juni 1883) aus

gelochtem Blech, Draht o. dgl. ist mit einem passenden Filtergewebe bekleidet, so

daſs die im Behälter a (Fig. 6 Taf. 15)

befindliche Flüssigkeit von auſsen nach innen filtrirt und durch Stutzen d abflieſst, welcher durch Lösen des Zwischenstückes

c leicht entfernt werden kann, um das Filter

reinigen zu können.

O. Licht in Sudenburg (* D. R. P. Nr. 27364 vom 24.

Oktober 1883) läſst die zu filtrirenden Säfte, wie Fig. 7 Taf. 15 zeigt,

durch Trichterrohr B und Vertheiler C über das auf dem Siebboden s ruhende Filtermaterial flieſsen. Das Filtrat gelangt durch Rohre a, b und d in den Behälter

L. Das Rohr c dient

zum völligen Abziehen des Saftes aus dem Filtergefäſse F, wogegen das Rohr e ein etwaiges Leerlaufen

des Oefäſses während des Betriebes verhindert. Die mit dem gemeinschaftlichen

Luftrohre m verbundenen Rohre f, g, h, i und k dienen dazu, die Saughöhe

der abflieſsenden Saftsäule dem Widerstände der Filter bezieh. der Schlammschicht

entsprechend mittels der Hähne regeln zu können. Das zum Reinigen bezieh. Absüſsen

des Filtrirmaterials dienende Rohr n mündet in ein

Ueberlaufrohr O und führt, mit diesem vereint, nach dem

Oefäſse M.

Bei der Benutzung des Apparates werden zunächst die Verschluſsvorrichtungen

geschlossen gehalten. Nachdem das Filtrirmaterial eingebracht ist, wird der Hahn im

Rohre n geöffnet und möglichst reines, heiſses Wasser

durch die Filter geschickt. Sobald dies in genügender Weise geschehen und das Wasser

völlig abgelaufen ist, wird der Hahn im Rohre n

geschlossen, in e und f

geöffnet und das Gefäſs möglichst ununterbrochen mit Saft beschickt. Anfangs

arbeitet der Apparat nur mit dem Ueberdrucke, welcher dem Höhenunterschiede des

Saftspiegels im Glefäſse F und der des Rohres d entspricht. Sobald aber durch Ablagerung von Schlamm

der Widerstand der Filterschicht zunimmt, muſs naturgemäſs die

Ausfluſsgeschwindigkeit abnehmen. Schlieſst man alsdann den Hahn im Rohre f und öffnet den Hahn im Rohre g, so wird sich die Ausfluſsgeschwindigkeit wieder steigern. Bei abermals

zunehmendem Geschwindigkeitsverluste öffnet man alsdann den tiefer gelegenen

Lufthahn und schlieſst den bisher benutzten Hahn u.s.f.

Bei entsprechender Länge des Rohres d kann man

demzufolge trotz bedeutender Vermehrung des Filterwiderstandes stets dieselbe

Ausfluſsgesehwindigkeit bezieh. dieselbe Menge filtrirten Saftes durch Verlängerung

der saugenden Saftsäule erzielen und in Folge dessen das Filter fast bis zur

Unbrauchbarkeit ausnutzen. Ist das Filter unbrauchbar geworden, so zieht man den

Saft durch Rohr c ab, süſst alsdann durch Rohr n in bekannter Weise aus und erneut das

Filtrirmaterial.

Das Vorfilter von Th. Otto

in Schkeuditz (* D. R. P. Nr. 29026 vom 22. Januar 1884) besteht, wie aus Fig. 9 Taf. 15

zu ersehen, aus einem cylindrischen Mantel a mit den

eingenieteten Böden b und c, in welche Rohre n eingezogen sind. In

diese Rohre werden wieder andere, am unteren Ende durchlochte Rohre e eingesetzt, in welche ein von Filterzeug

angefertigter Beutel eingehängt, um die Flansche derselben gelegt und mit einem

Ringe nebst entsprechenden Knaggen festgeklemmt wird. In den oberen Raum x des Apparates wird der zu klärende Dünn- oder

Dicksaft gelassen; derselbe geht durch die mit grober Knochenkohle oder Kies

gefüllten Beutel und kommt dann filtrirt durch die am Boden und am Ende der Rohre

e befindlichen Löcher, sammelt sich im unteren

Räume m des Cylinders und wird dann durch das

Ausgangsrohr w weiter geleitet. Durch den unter dem

Boden b angebrachten Rohrstutzen o wird der zum Filtriren zu verwendende Rückdampf

geleitet, welcher sich um die eingezogenen Rohre n

vertheilt, dieselben erwärmt und somit ein gutes Klären erzielt, da der Saft immer

gleiche Temperatur behält. Ist das Filtermaterial (Knochenkohle oder Kies)

verunreinigt, so wird der Saft, welcher sich im Räume m

befindet, durch den Hahn s entfernt, die eingehängten

Rohre e werden durch Drehen der Ringe wieder gelöst und

mittels Schlüssel und der an die Rohre genieteten Winkel herausgezogen; dann wird

der Inhalt mit Beutel entfernt, beides gewaschen und wieder verwendet.

E. Schulze in Amsterdam (* D. R. P. Nr. 29044 vom 30.

März 1884) verwendet, um das Uebertreten des Dampfes aus den

Druckgefäſsen (Montejus) in die Filterpressen zu verhindern, ein Gehäuse,

dessen unterer, nach den Filterpressen führender Stutzen c (Fig.

5 Taf. 15) durch ein am Schwimmer d hängendes

Ventil f verschlieſsbar ist. Zum Betriebe des Apparates

hebt man den Schwimmer mittels Handgriff und drückt den Schlamm oder Saft aus dem

Druckgefäſse durch den Apparat in die Filterpressen, wobei der Schwimmer aufsteigt

und das obere kleine Ventil durch Kegel g schlieſst.

Sobald das Gefäſs entleert ist, so daſs der Dampf in den Apparat dringt, fällt der

Schwimmer, verschlieſst das Ventil f und öffnet g, worauf der Dampf durch das kleine Rohr e entweicht.

Bei dem Diffuseur mit mittlerer Ein- und Ausströmung von

E. Skoda in Pilsen (* D. R. P. Nr. 26802 vom 7.

August 1883) ruht, wie Fig. 15 und 16 Taf. 15

zeigen, auf dem Diffuseurkörper A und zwischenliegender

Kautschukdichtung v der Deckel C auf, welcher mit Querstücken D, Guſsstücken

E und F, dem Rohre G, der Spindel H und dem

Ringe J ein Stück bildet und sich sammt diesen in dem

mit dem Diffuseurkörper fest verbundenen Lagermittelstücke K dreht, mit welchem wieder ein Trag- und das Guſsstück M fest verschraubt sind. Das Guſsstück M hat einerseits einen Stutzen N, welcher mit der Diffuseurausrüstung in Verbindung kommt; andererseits

ist über der gröſseren Oeffnung die elastische Blechplatte O eingespannt, welche in der Mitte mit dem Ringe R

verschraubt ist, der

sich beim Oeffnen des Deckels im Ringe J dreht. Dieser

ist im Ringe R entweder cylindrisch oder kegelförmig

eingeschliffen.

Bei der Diffusionsarbeit preſst der Saft auf die Platte O, welche dem Drucke theilweise nachgibt und sich auf die Ringseite

ausbaucht, wodurch das Anpressen der Ringe J und R und in Folge dessen das Dichthalten bewirkt wird.

Nothigenfalls kann die Dichtung auch durch die Schraube S, welche mittels Bügels T die Ringe J und R zusammenpreſst,

erzielt werden.

Nach G. Bokelberg in Hannover (* D. R. P. Nr. 28661 vom

11. März 1884) sollen die von den Waschmaschinen kommenden Zuckerrüben dadurch von

dem anhängenden Wasser befreit werden, daſs man die Rüben durch ein Hebewerk E (Fig. 13 und 14 Taf. 15) in

einen Trockenapparat schafft, in welchem dieselben über

geneigte Siebflächen s nach unten rollen. Von der

letzten tiefsten geneigten Aufschlagfläche fallen die Rüben aus dem Apparate in

kleine Wagen W oder auf einen Abführungsapparat,

während das abgeschleuderte Wasser auf ebenfalls geneigten, unter den

Aufschlagflächen befindlichen dichten, aus Holz oder Blech hergestellten Böden v sich sammelt und durch Abfallrohre r abgeführt wird. Mittels eines Gebläses wird den zu

trocknenden Rüben ein kalter oder erhitzter Luftstrom entgegengeführt, welcher das

Abtrocknen vervollständigt.

Der Apparat ist als dichter, aufrecht stehender Kasten entweder in Holz, oder in

Eisen ausgeführt und es befinden sich an den schmalen Seiten desselben Klappen e, welche es ermöglichen, bei etwa eintretenden

Stopfungen nachhelfen zu können, sowie eine gelegentliche Reinigung der

Aufschlagflächen vorzunehmen. Eine am unteren Ende des Apparates befindliche

verstellbare Klappe C ermöglicht es, den Austritt der

Rüben aus dem Apparate zeitweilig zu unterbrechen.

F. Rothe Söhne in Bernburg (* D. R. P. Nr. 29077 vom 11.

April 1884, Zusatz zu * Nr. 25408) theilt den Verdampfapparat mit liegenden Heizröhren durch eine wagerechte Scheidewand

a (Fig. 10 und 11 Taf. 15) in

zwei Räume, um den Gesammtquerschnitt des Heizraumes zu vergröſsern. Der untere Raum

C enthält eine Anzahl liegender, in die vorgebauten

Kammern E und F

ausmündender Röhren d und steht durch Krümmer g mit dem oberen Flüssigkeitsraume B in Verbindung, während durch die Rohrgruppe n eine Verbindung des Raumes B mit Kammer E geschaffen wird, oder

gleichfalls Krümmer g1

angewendet werden, wobei dann die Rohre n fortfallen

können, so daſs eine Bewegung der Flüssigkeit, wie durch Pfeile angedeutet,

eintreten kann. In dem von der Flüssigkeit gänzlich getrennten Räume C wird Dampf eingelassen, welcher die von der

Flüssigkeit ausgefüllten Röhren d und die Unterseite

der Scheidewand a bestreicht. Auſserdem bestreicht der

Dampf die Rohrwände der Kammer C, durch welche eine

Wärmestrahlung auch in die in den Vorkammern E und F enthaltene Flüssigkeit vermittelt wird. Die

Verdampfung soll noch

wesentlich durch die Bewegung der Flüssigkeit unterstützt werden, welche aus B durch die Röhren n, die

Vorkammer E und von hier durch die Röhren d und die Kammer F und

dann durch den Krümmer g nach B zurückgelangt.

J. P. Liebe in Dresden (* D. R. P. Nr. 27614 vom 19.

Oktober 1883) hält es für sehr vortheilhaft, in den Vacuumapparaten die zu verdampfende Flüssigkeit in fortwährender Bewegung

zu erhalten. Zu diesem Zwecke ist am Boden der Pfanne ein Knierohr a (Fig. 12 Taf. 15)

befestigt, an welches ein nach auſsen sich öffnendes Ventil c und an dieses das Rohr h mit dem Stutzen

i sich anschlieſst. Das oben verschlossene Rohr e umgibt das Rohr k,

dessen Ende g in das Vacuum und dessen unteres

umgebogenes Ende in den Stutzen i mündet. Zwei Hähne

m dienen zum Probenehmen, ein Hahn n zur Beschickung und Entleerung des Apparates.

Sobald der Absperrhahn p geöffnet ist, setzt man die

Luftpumpe in Thätigkeit und läſst bei n die zu

verdampfende Flüssigkeit durch Rohr k in das Vacuum so

lange eintreten, bis die Röhren a, h, i gefüllt sind

und die Flüssigkeit bei q sichtbar wird; dann schlieſst

man n. Nunmehr sperrt man den Hahn p, öffnet das Hähnchen d

und läſst in den Cylinder e Luft eintreten. Sobald das

Pfeifen der letzteren beendet ist, schlieſst man d;

öffnet man jetzt den Hahn p, so strömt die über f stehende Flüssigkeit, ohne daſs der Stand der

Flüssigkeit bei q verändert wird, durch k nach g hinüber, flieſst

über die Schale o und die Heizfläche nach q und a zurück, geht durch

das Ventil c nach h,

steigt über die Einströmungsöffnung f und wird hier

durch k nach dem Vacuum gezogen. Die im Rohre e befindliche, anfangs mit q in gleicher Höhe stehende Flüssigkeit befindet sich beim Betriebe in

fortwährendem Steigen und Fallen über der Einströmungsöffnung f. Das Einströmen der Flüssigkeit bei f in das Rohr k und das

Ausströmen bei g erfolgt stoſsweise. Soll eine

ununterbrochene Ausströmung bei g stattfinden, so legt

man das Rohrsystem a und h

mit Ventil c tiefer, wie die punktirten Linien dies

andeuten. Durch theilweise Oeffnung des Hahnes n kann

nach Belieben die verdampfende Flüssigkeit durch frische fortgesetzt ergänzt werden.

Zur Entleerung des Vacuums schlieſst man den Hahn p,

öffnet den Hahn d und läſst bei n abflieſsen. Die im Knie a zurückbleibende

Flüssigkeit rinnt, nachdem n und d geschlossen und p

wiederum geöffnet worden ist, in h zusammen. Man

öffnet, sobald p wiederum geschlossen ist, d und n. Das Vacuum selbst

wird demnach im Kochgefäſse als solches erhalten.

Tafeln