| Titel: | H. Redecker und Nauss' Brückenwagen-Entlastung. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 233 |

| Download: | XML |

H. Redecker und Nauſs'

Brückenwagen-Entlastung.

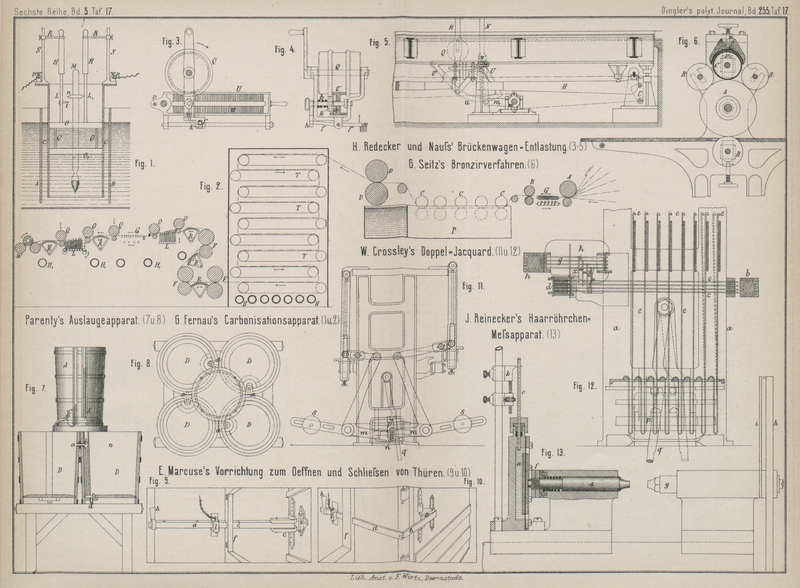

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 17.

H. Redecker und Nauſs' Brückenwagen-Entlastung.

Das in neuerer Zeit bei Entlastungsvorrichtungen allgemein übliche Verfahren, bei der

Senkung der Brücke durch Heben eines festen Gegengewichtes Arbeit aufzusammeln,

welche dann zum Ueberführen der Wage in die Wägebereitschaft verwendet wird, hat den

Mangel, daſs das unveränderliche Moment des Gegengewichtes dem wechselnden der

Brückenbelastung nicht immer entspricht, so daſs dann zur Entlastung Kraftaufwand

erforderlich wird, der nicht zurückgegeben wird. Diesem Umstande zu begegnen, wird

von H. Redecker und Nauſs in Bielefeld (* D. R. P. Kl.

42 Nr. 29342 vom 8. Januar 1884) vorgeschlagen, einen im entlasteten Zustande

wagerecht stehenden Hebel U (Fig. 3 und 4 Taf. 17) des

Entlastungsmechanismus mit einem Rollgewichte Q zu

versehen, welches von der Hebelstützachse aus so lange fortgerollt wird, bis es die

Ausgleichung der jeweiligen Gesammtwiderstände bewirkt.

Im Augenblicke der Ausgleichung erfolgt die Feststellung des Rollgewichtes dadurch,

daſs der doppelarmige Hebel f auf einen festen

Widerstand w trifft, woraus sich eine Drehung des

Winkelhebels h ergibt. Dadurch wird die am Bolzen b befestigte Sperrklinke k

frei und tritt, durch eine Spiralfeder getrieben, in die am Stege des Hebels U angebrachten Sperrzähne u ein. Am Bolzen v ist das Hebewerk der

Brücke angeschlossen.

Eine weitere Ausführungsform mit dem sonstigen zugehörigen Hebelmechanismus ist in

Fig. 5

Taf. 17 angegeben. Das Rollgewicht Q wird hier durch

den Hebel R verschoben und mittels eines nicht

dargestellten Zahnbogens wie vorher selbstthätig festgestellt, x ist die Drehachse des Hebels U und der kurze Arm desselben durch eine Zugstange mit dem Arme w1 verbunden, welcher

auf der Welle w sitzt, von wo aus die Curvenstücke C bewegt und in Folge dessen die 4 Stützlager der Hebel

H gehoben werden. Die nicht belastete Brücke und

das Wagehebelsystem wird ohne Zuhilfenahme des Rollgewichtes gehoben bezieh.

gesenkt. Zu diesem Zwecke ist der kurze Arm des Hebels U von dem langen getrennt und mit dem um x

drehbaren Hebel N fest verbunden, welcher auch um eine

zu x senkrechte Achse beweglich ist. Die Feststellung

des Hebels N wird dadurch herbeigeführt, daſs derselbe

in einen seitlich verzahnten Bogen u des Hebels U eingreift. Durch die auf einander folgenden

Bewegungen um die sich kreuzenden Achsen kann der Hebel N ausgelöst bezieh. die unbelastete Brücke gehoben oder gesenkt

werden.

Man könnte die Frage aufwerfen, ob nicht an Stelle dieser besonderen Einrichtung für

Bewegung von Brücke und Hebelsystem, durch welche die ganze Entlastung umständlich

wird, gleichfalls das Rollgewicht verwendet werden kann? Offenbar aber ist die

Anordnung deshalb getroffen, weil man bei Benutzung des Rollgewichtes dasselbe auf

schiefen Ebenen bewegen müſste; denn wegen der Verschiedenheit der zu überwindenden

Kraftmomente wäre beim Entlasten z.B. das Rollgewicht dem Hebeldrehpunkte zu nähern,

zunächst zwar auf wagerechter Bahn, nach der Senkung der Brücke aber zur

Ausgleichung des Wagehebelgewichtes auf einer schiefen Ebene hinabzurollen. Bei

Ueberführung der Wage in den gebrauchsfähigen Zustand würden demnach zweimal schiefe

Ebenen sich finden.

Durch eine einfache Umänderung des Systemes könnte jedoch die

fragliche Einrichtung entbehrlich gemacht werden. Es sei U (Textfigur 1) der Hebel, auf welchem das

Rollgewicht Q läuft, und mit U werde ein festes Gegengewicht B verbunden,

dessen Moment gleich sei dem Momente des bei A

angreifenden Brückengewichtes. Die Rollbahn erstrecke sich auch über den kurzen

Hebelarm und sei von B bis zum Hebeldrehpunkte nach

einer schwach concaven, den elastischen Formänderungen der Brücke und der Hebel

entsprechenden Curve gebildet und von da aus unter einem bestimmten Winkel

gebrochen. In Textfigur 1 ist angenommen, die Brücke

mit dem gewogenen Fahrzeug sei so weit gesenkt, daſs das Fahrzeug die Schienen

berührt. Verschiebt man nun Q in der Richtung des

Pfeiles, so wird zunächst in Folge der elastischen Durchbiegungen U in die in Textfigur 2

gezeichnete Lage kommen. Beim Hebeldrehpunkte angelangt, wird Q festgestellt

und durch weitere Drehung des Hebels U die durch B ausgewogene Brücke so weit gesenkt, bis dieselbe auf

den Stützpunkten aufruht. In dieser Lage muſs der kurze Arm von U wagerecht stehen. Nun wird Q verschoben, bis der Unterschied der Momente von Q und B gleich ist dem Momente des

Wagehebelgewichtes und endlich durch U die Senkung der

Wagehebel bewirkt. Bei dieser Anordnung wird die gesammte beim Niederlassen der

Brücke u.s.w. zu gewinnende Arbeit aufgespeichert; auch das Gewicht derselben würde

nicht gröſser werden, da ja Q um das Gewicht von B kleiner genommen werden kann.

Fig. 1., Bd. 255, S. 235

Fig. 2., Bd. 255, S. 235

Tafeln