| Titel: | G. Fernau's Carbonisationsverfahren für Wollkämmereien. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 241 |

| Download: | XML |

G. Fernau's Carbonisationsverfahren für

Wollkämmereien.

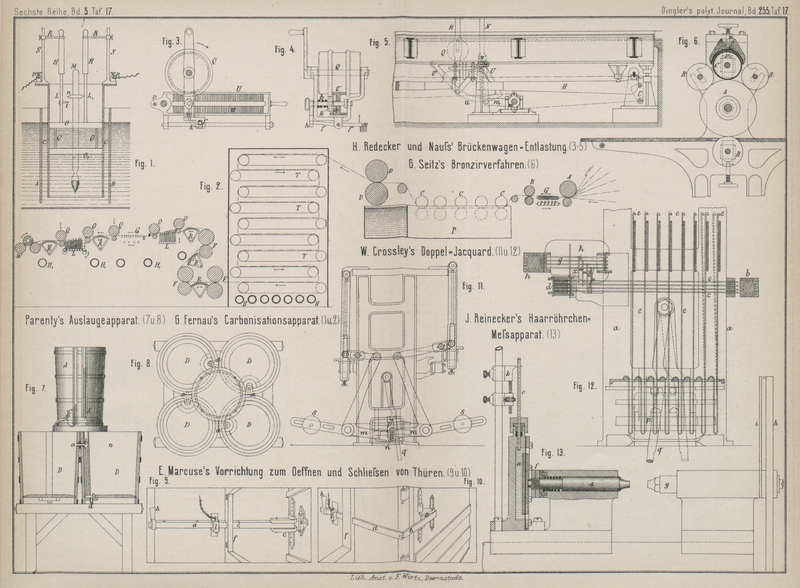

Patentklasse 29. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Fernau's Carbonisationsverfahren für Wollkämmereien.

Da das in Wollkämmereien von der Krempel oder der Grobspulenbank erhaltene Band wegen

seiner Unregelmäſsigkeiten ein gleichmäſsiges Tränken im Säurebade behufs Zerstörung

der der Wolle beigemengten pflanzlichen Unreinigkeiten erschwert, so suchen G. Fernau und Comp. in Bruges, Frankreich (* D. R. P.

Nr. 27794 vom 12. August 1882) durch Vereinigung mehrerer Bänder zu einem Vlieſse

diesen Uebelstand zu verringern, wie dies auch bei dem Verfahren von Snoeck (vgl. 1883 249 * 305)

der Fall ist. Die einzelnen Bänder werden jedoch nicht einfach neben einander

liegend als Vlieſs behandelt, wie dort, sondern erhalten zuvor eine bessere

Verbindung unter einander, welche auch nur die Verminderung des genannten

Uebelstandes bedingt. Zu diesem Zwecke werden, wie aus der Schema tischen Figur 2 Taf. 17

hervorgeht, die von einem Spulenrahmen kommenden, durch das Walzenpaar A zugeführten Bänder von Nadelkämmen G, welche durch Schraubenspindeln wie in den bekannten

sogen. Gillbox bewegt werden, bearbeitet und dann als Vlieſs von gleichmäſsiger

Stärke durch das Walzenpaar B dem Säurebade P zugeleitet. In diesem Bade wird das Vlieſs durch eine

Reihe Walzenpaare C geführt, d.h. nach erfolgtem

Ansaugen immer wieder zusammengedrückt, auf welche Weise das vollkommene

Durchdringen des Vlieſses mit der Säureflüssigkeit gesichert ist; nach dem Austritte

aus dem Säurebade findet durch das starke Walzenpaar D

eine vollkommene Auspressung statt.

Der Säurebehälter P ist hufeisenförmig angeordnet und

läuft in den beiden Längsseiten je ein Vlieſs, damit eine in dem schmalen

Zwischenräume der Längsseiten stehende Arbeiterin gleichzeitig zwei Vlieſse bequem

überwachen kann; der Antrieb der Walzen ist natürlich auf den beiden Auſsenseiten

anzubringen. Die Walzen C sind gegen die Säure mit

Schwefel bekleidet, die Zapfen und Lager derselben aus einer passenden

Antimon-Blei-Zinn-Legirung und die guſseisernen Walzen D aus gleichen Gründen mit einer Umhüllung von Kautschuk oder Hartgummi

versehen. Damit sich bei dem starken Drucke die Kautschukhülle nicht loslöst,

versieht man die Walzenkörper mit Nuthen oder Erhöhungen.

Nach dem Auspressen des mit Säure getränkten Wollvlieſses gelangt dasselbe in eine

durch am Boden angebrachte Heizröhren H erwärmte

Kammer, in welcher die Verkohlung der pflanzlichen Beimengungen vor sich geht. Die

Erwärmung erfolgt durch Feuergase eines Kokesofens, welche die Blechröhren H durchziehen, auf welche Weise leichter die

erforderliche hohe Temperatur zu erhalten ist als mit Dampf, jedoch wieder

schwieriger als bei Dampfheizung zu regeln und auf bestimmter Höhe gleichmäſsig zu

erhalten sein wird. Das Wollvlieſs tritt oben in die Heizkammer ein, wird in

derselben durch endlose, abwechselnd nach verschiedenen Richtungen laufende Tücher

T hin- und hergeführt und tritt unten wieder aus.

Es ist also hier für die Carbonisation das Gegenstromprinzip in Anwendung und kommt

das Wollvlieſs erst nach und nach, wenn es immer mehr vorgetrocknet, mit der ganz

heiſsen Luft in Berührung. Dieser Vorgang ist nicht unwichtig für das gute Gelingen

des ganzen Verfahrens; denn es muſs, ehe das Verkohlen der pflanzlichen Stoffe durch

die Sauerstoffentziehung vor sich gehen kann, die gesammte Feuchtigkeit aus der mit

Säure getränkten Wolle entfernt werden, wenn die Wolle in ihrer Elasticität nicht

geschädigt, durch die Säure nicht angegriffen und dadurch schmutzig-gelb werden

soll. Der Weg des Wollvlieſses in der Kammer ist in derselben Absicht auch ein sehr

langer. (Die Kammer ist in der Figur in ihrer Höhe verkürzt wiedergegeben.)

Die verkohlten Unreinigkeiten werden hierauf, indem das Wollvlieſs durch drei

Preſswalzenpaare F läuft, zu Staub zerdrückt. Zur

Absonderung dieses Staubes aus dem Wollvlieſse dienen nun eine ganze Anzahl von

Vorrichtungen. Zur besseren Lockerung des Staubes von den Fasern wird das Wollvlieſs

zuerst nach jedem Preſswalzenpaare F einer reibenden

Behandlung durch schwingende Roste R ausgesetzt und

dann, um den gelösten Staub zu entfernen, durch zwei abwechselnd auf- und

niedergehende Stabreihen L zwischen den Walzenpaaren

O geschlagen. Das Wollvlieſs, welches bisher ohne

gröſsere als die für den geraden Lauf zwischen den Walzenpaaren nöthige Spannung

lief, wird nun durch das mit gröſserer Geschwindigkeit umgehende, fest

zusammengepreſste Walzenpaar Q angespannt und

gestreckt, wobei es von den Nadelkämmen G, wie beim

Beginne des ganzen Verfahrens, behandelt wird, und gelangt darauf nochmals unter die

Wirkung von Reibkissen R und Schlagstäben L. Gleichzeitig hilft hier zur fertigen Reinigung die

von den darunter liegenden Heizröhren H1 abgegebene Wärme, welche das bei der bisherigen

Behandlung ausgekühlte Wollvlieſs wieder anwärmt, damit die leichte Absonderung des

Kohlenstaubes, welcher sich kalt schwer von der Wolle trennen läſst, nicht gehindert

ist. Zuletzt wird das Wollvlieſs durch eine Trichterreihe, welche es wieder in die

einzelnen Bänder zerlegt, geführt und die letzteren dann von den Walzen W auf Spulen gewickelt.

Bei einer solchen Behandlung der Wolle als Vlieſs, aus neben einander liegenden

Bändern gebildet, wird sich der Uebelstand herausstellen, daſs die

Anknüpfungsstellen der einzelnen Bänder während des Verfahrens sich leicht wieder

lösen. Um also eine festere Verbindung der einzelnen Bänder im Vlieſse zu erreichen,

werden in einem Zusatzpatente (Nr. 28641 vom 1. December 1882) an Stelle der

Nadelkämme G zur Vlieſsbildung vor dem Eintritte in das

Säurebad Apparate mit Stachel- oder Sägezahn walzen, wie solche in der Spinnerei

vielfach vorkommen, vorgeschlagen; die freie Führung des Vlieſses in dem Säurebade

und von den Preſswalzen D in die Verkohlungskammer ist

dadurch gesichert. An Stelle der Vereinigung von Preſswalzen, Reibkissen und

Schlagstäben zur Entfernung der verkohlten und zerdrückten Unreinigkeiten sollen

wieder solche den Krempeln ähnliche Apparate, durch welche das Vlieſs geht, treten.

Dieselben werden so beschaffen sein müssen, daſs sie nicht auf eine Verkürzung der

Fasern hinarbeiten.

Es ist noch zu erwähnen, daſs die Tragtücher T in der

Verkohlungskammer aus verbleitem Drahtgewebe hergestellt und alle in der Kammer

vorhandenen Metalltheile mit einem säurebeständigen galvanischen Ueberzuge versehen

sind. Die Wolle wird dadurch in sauberem und leicht verkäuflichem Zustande

erhalten.

Nach der Entfernung des Kohlenstaubes aus dem Vlieſse bedarf dasselbe einer weiteren

Behandlung zum Neutralisiren der angewendeten Säure. Zu diesem Zwecke geht das

Vlieſs oder die einzelnen Bänder neben einander durch alkalische und Seifenbäder

über gleichfalls mit Schwefel, Hartgummi oder Kautschuk umhüllte Walzen und wird

hierauf über erwärmten Metallwalzen getrocknet. Zum Schlüsse werden die Bänder oder

Vlieſse wieder von Nadelkämmen behandelt und dabei gleichzeitig eingeölt, was für

das nachfolgende Kämmen nicht unwesentlich ist.

Der Säuregehalt der Flüssigkeit wird im Behälter P mit

Hilfe eines besonderen, in Fig. 1 Taf. 17

dargestellten elektrischen Apparates so geregelt, daſs

derselbe unveränderlich der gleiche bleibt, was als ein wesentlicher, die

gleichmäſsige Behandlung der ganzen Vlieſslänge bedingender Vorzug zu bezeichnen

ist. In einem mit dem groſsen Behälter P in Verbindung

stehendem Gefäſse ist ein Glascylinder C zwischen zwei

im unteren Theile mit kleineren Löchern versehenen Platten A und B angebracht, in welchem, durch die

zwei unter einander durch Stäbe Q verbundenen Scheiben

O und O1 lose geführt, ein Dichtigkeitsmesser M schwimmt. Durch die Platten A und B werden etwaige Flüssigkeitsschwankungen

aufgehalten und ein ruhiges Schwimmen des Meſsrohres M

erreicht, damit ein auf demselben befestigter Kupferring n beim Auf- und Niedergange in steter Berührung mit der auf der oberen

Scheibe O befestigten Stange L1 bleibt. Eine zweite solche Stange l trägt einen verstellbaren Zeiger t und führen sich beide Stangen L und L1 bei

ihrer mit der Veränderung des Flüssigkeitsspiegels erfolgenden Auf- und Abbewegung –

da die Scheiben O und O1 in dem Glascylinder nicht fest sind, sondern in

demselben lose geführt schwimmen – in den Hülsen H,

welche in den auf den Stangen S stellbar befestigten

Armen B hängen. Mit den beiden Stangen S werden mit Hilfe der Stellschrauben p und p1 die beiden Leitungsdrähte einer elektrischen

Batterie verbunden und ist in einem der beiden Drähte ein Elektromagnet

eingeschaltet, welcher auf einen das Ablaſsventil im Säuregefäſse tragenden Hebel

wirkt. Wenn sich bei zu niedrigem Säuregehalte der Dichtigkeitsmesser M senkt, so kommt der Ring n mit dem Zeiger t, welcher dem geringsten

zulässigen Säuregehalte entsprechend eingestellt ist, in Berührung, der elektrische

Strom wird geschlossen und durch Anziehen des Ventilhebels durch den Elektromagnet

so viel Säurezufluſs bewirkt, bis in Folge Aufganges der Meſsröhre M der Strom wieder unterbrochen wird und das Ventil im

Säuregefäſse durch sein Eigengewicht sich schlieſst.

Wenn das Säurebad sich nach längerem Gebrauche zu sehr mit Schmutz versetzt hat, wird

es auf ein unter dem Behälter P angebrachtes Filter,

das aus mit Asbest ausgefütterten Trichtern besteht, abgelassen und kann also nach

dieser Reinigung wieder in Benutzung genommen werden.

Bei dem beschriebenen Carbonisationsverfahren sind alle für ein solches in Betracht

kommenden Punkte berücksichtigt, wodurch dasselbe allerdings die Einfachheit

einbüſst. Die Kosten der Einrichtung desselben sind jedoch ganz bedeutende; es wird

viel Platz zur Aufstellung gebraucht und durch die Mitbenutzung von den Krempeln

ähnlichen Apparaten, wie sie bei dem mechanischen Entklettungsverfahren ebenfalls in

Anwendung sind, der Vorzug dieses chemischen Verfahrens vor dem bis jetzt meist in

Kämmereien benutzten mechanischen Vorgange sehr in Frage gestellt.

Tafeln