| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 277 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

(Patentklasse 59. Fortsetzung des Berichtes Bd.

254 S. 317.)

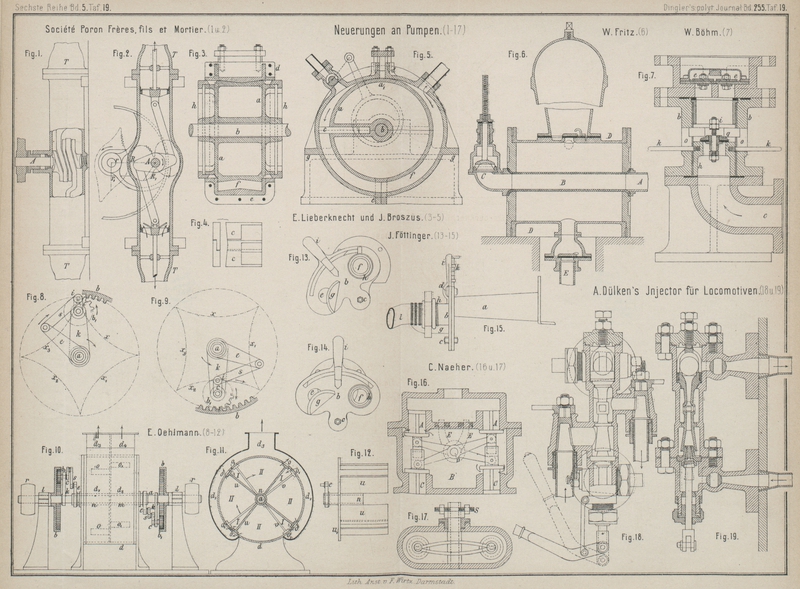

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Ueber Neuerungen an Pumpen.

Um mittels einer Kolbenpumpe eine fortwährende und

nahezu gleichförmige Wasserförderung zu bewirken,

schlägt die Société Poron Frères, Fils et Mörder in

Troyes, Frankreich (* D. R. P. Nr. 29987 vom 9. Juli 1884) die in Fig. 1 und 2 Taf. 19 veranschaulichte

Einrichtung vor. Die Pumpe als solche besteht wie gewöhnlich aus einem Rohre, in

welchem sich nach entgegengesetzten Richtungen 2 Ventilkolben bewegen. Die Bewegung

geschieht hier durch eine doppelt gekröpfte Welle, die in der Erweiterung des Rohres

gelagert ist und an welche die Pleuelstangen der durch Querstege noch besonders

geführten Pumpenkolben angreifen.

Die Wirkung dieser Pumpe, welche auſser den Kolbenventilen keiner Ventile bedarf, ist

die bekannte: Geht der untere Kolben aufwärts, so bewegt sich der obere abwärts. Der

untere Kolben saugt dabei, während er das über demselben befindliche Wasser durch

den oberen Kolben hindurch drückt. Beim Hub Wechsel tritt für einen Augenblick ein

Stillstand der Kolben ein; geht dann der untere Kolben abwärts, der obere aufwärts,

so saugt der obere durch den unteren Kolben hindurch und hebt zugleich das über

demselben befindliche Wasser. Die Pumpe ist also doppeltwirkend; zwischen den

einzelnen Hüben entstehen jedoch Pausen, während welcher die Wassersäule innerhalb

des Rohres zur Ruhe kommt. Um diese Ruhepausen nun trotz der fortwährenden und gleichmäſsigen Drehung der die Pumpe antreibenden

Riemenscheibe zu vermindern, erfolgt die Kraftübertragung von der Riemenscheibe auf

die Welle A nicht direkt, sondern mittels zweier

unrunden Zahnräder, bei denen die Radien der Theilcurven der Gleichung R + r = R' + r' = einer Constanten entsprechen. Durch die Röhre T geht also bei gleichmäſsiger Winkelgeschwindigkeit

der Riemenscheibe und ungleichmäſsiger Geschwindigkeit der Kolben ein Wasserstrom

mit nahezu gleichmäſsiger Geschwindigkeit hindurch. Vom theoretischen Standpunkte

ist eine derartige Einrichtung höchst interessant, vom praktischen Gesichtspunkte

weniger, weil die Herstellung der Zahnräder schwierig und kostspielige die Reibung

zwischen den Zahnrädern stellenweise sehr bedeutend und, trotzdem Saugrohr, Cylinder

und Druckrohr eine Mittellinie besitzen, die

Flüssigkeit doch viele Reibungswiderstände zwischen den Kurbeln und den

Pleuelstangen zu überwinden hat.

Eine ganz eigentümliche rotirende Maschine, welche sich

vielleicht, wenn es auf die Kosten des Dampfes weiter nicht ankommt, für hohe

Umlaufzahlen bewähren könnte (vgl. 1884 253 * 4), ist von

E. Lieberknecht in Eschwege und J. E. Broszus in Berlin (* D. R. P. Nr. 29650 vom 30.

April 1884) angegeben. Wie aus Fig. 3 bis 5 Taf. 19 zu entnehmen,

besteht die Maschine aus einer zweitheiligen Trommel a,

welche auf der Welle b festsitzt und in der Theilebene

einer Seite einen Schlitz zur Aufnahme des Schieberkolbens c hat. Ueber die Trommel ist ein bei d und

e getheilter Ringkanal f gelegt, welcher mittels angegossener Lappen g auf den Maschinenrahmen befestigt ist. Der Umfang des Ringkanales ist

bei a1 nach einer

geeigneten Herzcurve so weit eingezogen, daſs er den Umfang der Trommel a unmittelbar berührt, während eine in der Theilebene

des Ringkanales befindliche Stopfbüchsendichtung einen vollständigen Dampfabschluſs

nach rechts und links (sowie nach auſsen) herstellt.

In den beiden anliegenden Quadranten ist der Dampfkanal zu- bezieh. abnehmend hoch

und nur in dem dem Punkte a1 gegenüber liegenden Halbkreise besitzt derselbe gleiche Höhe. Im

Quadranten links findet durch einen Hahn o. dgl. Dampfeinströmung statt, bei rechts

Ausströmung; sind diese Einrichtungen für jede Seite doppelt vorhanden, so kann die

Maschine vorwärts- oder rückwärtslaufend gestellt werden.

Der Kolbenschieber c sitzt lose im Schlitze und wird nur

vermöge der Centrifugalkraft beim schnellen Umlaufe der Maschine gegen den Umfang

des Ringkanales gepreſst, während die dachartige Profilirung des Ringkanales den

beiden Schieberhälften c das Bestreben ertheilt, nach

rechts und links zu gleiten, um gleichzeitige seitliche Dichtung zu erzielen. Um der

zu groſsen ungleichen Abnutzung der Schieberflanken vorzubeugen, wird die Höhe des

Dampf kanales nur sehr niedrig bemessen auf Kosten einer gröſseren Breite der

Maschine. Die seitliche Abdichtung wird durch ringförmige Stopfbüchsen h hergestellt, derart, daſs der Stopfbüchsenring am

umlaufenden Theile der Trommel a festsitzt.

Der vollständige Dampfzutritt darf nur geschehen, wenn der Schieberkolben c die in Fig. 5 gezeichnete

Stellung eingenommen hat, d.h. wenn derselbe den höchsten Aushub vollendet, so daſs

unter der Volldruckwirkung keine radiale Verschiebung stattzufinden braucht. Für

gewöhnlich wird der Schieber durch Schraubenfedern hinausgedrückt.

Um den todten Punkt zu umgehen, setzt man auf die Welle zwei Maschinen, welche in der

Volldruckperiode mit einander abwechseln.

Für Kurbel-Kapselwerke mit Kolben verschiedener

Winkelgeschwindigkeit schlägt E. Oehlmann in

Berlin (* D. R. P. Nr. 29681 vom 27. April 1884) verschiedene Antriebsvorrichtungen

vor. Bei dem in Fig. 10 und 11 Taf. 19 in

Seitenansicht und Querschnitt dargestellten Kapselwerke sind als Beispiel Kolben u und v mit 4 Flügeln

gewählt; indessen kann die Anzahl der Flügel auch eine andere sein. Fig. 12 zeigt den einen

Kolben u

für sich; der andere

Kolben v ist diesem Kolben gleich und die einzelnen

Flügel der beiden Kolben u und v greifen, wie Fig. 11 zeigt, in

einander. Die Flügel beider Kolben bewegen sich dicht an der inneren Wandung der

Kapsel und sind *auf der einen Seite mit einer Scheibe u1 verbunden, die indessen auch fortfallen

kann. Die beiden Kolben bewegen sich während ihrer Drehung abwechselnd schneller und

langsamer. Während beispielsweise der in Fig. 11 schraffirte

vierflügelige Kolben u in der gezeichneten Lage nur

ganz langsam sich dreht, rücken die 4 Flügel des anderen Kolbens v nach der Pfeilrichtung schneller vor.

Dient in diesem Falle das Kapselwerk z.B. als Wasserpumpe, so strömt durch die 4 Einlaſsöffnungen o1, welche eine

Verbindung mit dem die Kapsel d ringförmig umgebenden

Einlaſskanale d2 (Fig. 10)

herstellen, Wasser nach der Pfeilrichtung in die 4 Kammern I ein, während das zuvor angesaugte Wasser aus den Kammern II, deren Inhalt durch schnellere Drehung von v jetzt verkleinert wird, durch die Austrittsöffnungen

o in den neben Kanal d2 angeordneten Ringkanal d1 fortgeschafft wird.

Diese Kanäle d1 und d2 sind mit

Anschluſsstutzen d3,

d4 für die Saug-

und Druckrohre versehen. Haben die Flügel des Kolbens v

diejenigen des Kolbens u eingeholt, so bewegt sich der

letztere schnell, während der Kolben u zurückbleibt,

die vorhin gefüllten Kammern I sich entleeren und die

entleerten Kammern II wieder gefüllt werden. Hierbei

rücken aber beide Kolben stets so viel vor, daſs für die betreffenden Kammern I und II stets die

folgenden Oeffnungen o, o1 das Wasser aus- bezieh. einlassen. Diese Oeffnungen o, o1 sind, wie aus

Fig. 10

zu entnehmen, etwas gegen einander versetzt. Die beschriebene, abwechselnde,

schnellere und langsamere Bewegung der Kolben während ihrer Drehung bewirkt demnach

eine stetige Ansaugung und Fortschaffung des Wassers bei fortlaufender Drehung der

Betriebswelle a. Diese Welle ist in den festen Lagern

l drehbar und jedes Ende der Welle kann mit einer

Riemenscheibe r versehen sein, mittels welcher sich

Drehung auf die Welle übertragen läſst.

Von dieser fortwährenden Drehung der Welle a wird die geschilderte, zeitweise langsamere und schnellere Drehung der

Flügelkolben u und v

mittels Umlaufgetriebe abgeleitet, welche auf jeder Seite der Kapsel d oder auch nur auf einer Seite derselben angeordnet

sind. In Fig.

10 sind an den Lagern l die Zahnräder b mit innerer Verzahnung befestigt, in welcher die

Zahnräder b1 rollen;

dieselben sind an den mit der Welle a verbundenen

Kurbeln k gelagert und mit Kurbeln c oder Excentern verbunden, deren Stangen s an Kurbeln e angreifen,

welche in der aus Fig. 12 ersichtlichen Weise auf den Hohlnaben n bezieh. m der kreisenden Flügelkolben u und v befestigt sind.

Das Zahnrad b1 links

befindet sich in der höchsten Stellung Fig. 8, wenn das

entsprechende Zahnrad b1 rechts (vgl. Fig. 9) seine tiefste

Stellung einnimmt. Wenn von der Welle a die Kurbel h (Fig. 8) in der Richtung

des Pfeiles nach rechts gedreht wird, so dreht sich die in der Kurbel k gelagerte Achse des Zahnrades b1, indem dieses an der inneren Verzahnung

von b sich abrollt, in der Richtung des Pfeiles nach

links. Jeder Punkt des Theilkreises des Zahnrades b1 beschreibt alsdann eine Hypocycloide und der

Zapfen i der mit der Achse des Zahnrades b1 zugleich sich

fortschreitend drehenden Kurbel e ebenfalls eine solche

Curve, wie durch die punktirte Linie x bis x3 angegeben ist. Dabei

schwingt die Stange s um den Zapfen am äuſseren Ende

der Kurbel e und, da nun die Bewegung des Kurbelzapfens

i ziemlich mit dem Schwingungsbogen der Stange s zusammenfällt, so ist leicht einzusehen, daſs während

der ersten Abschnitte der Bewegung von b1 und c die von k und s durch die Kurbel

c und Stange s

übertragene Drehung verzögert wird. Befindet sich hingegen die Kurbel c in der Lage Fig. 9, so wird bei

stetiger Drehung der Kurbel k die Kurbel s sich schneller drehen, so daſs während der einen

Hälfte der Drehung des Rades b1 durch die Kurbel c

eine Verzögerung und während der anderen Hälfte eine Beschleunigung der Kurbel e eintreten muſs.

Das Maſs der Verzögerung oder Beschleunigung ändert sich an jedem

Punkte, so daſs die

vorhin beschriebene zeitweise ungleichförmige Bewegung beider Kolben eintritt. Diese

Vor- bezieh. Nacheilung des einen Kolbens gegen den anderen erfolgt während einer

Umdrehung der Welle a je 4 mal. Während der nach der

Pfeilrichtung fortschreitende Zapfen i sich auf der

ersten Hälfte der Cycloidenbahnen x bis x3 befindet, bleibt der

Kolben u zurück, während der andere Kolben v voreilt, und umgekehrt, während der Zapfen i sich auf der zweiten Hälfte der Cycloidenbahnen

befindet, eilt der Kolben u vor, wogegen der andere

Kolben v nachbleibt. Der Durchmesser des Theilkreises

der Zahnräder ist genau gleich dem vierten Theil des Durchmessers des Theilkreises

der Verzahnung von b gewählt, so daſs also bei

einmaliger Drehung der Kurbeln k von dem mitgeführten

Kurbelzapfen i genau 4 Cycloidenbögen x bis x3 beschrieben werden.

In der Patentschrift sind noch 3 verschiedene Arten

Antriebsmechanismen, die den gleichen Zweck mit anderen Mitteln erreichen,

behandelt.

Um die Pressung bei Centrifugalpumpen und Gebläsen zu

erhöhen, ändert C. Schiele in Frankfurt a. M. (* D. R.

P. Zusatz Nr. 29654 vom 16. Mai 1884, vgl. 1884 251 *

522) die Flügelräder in der Weise ab, daſs der nach dem früheren Vorschlage um die

Schaufeln, einerlei welcher Construction dieselben sind, herumgelegte und mit dem

Rade fest verbundene Ring entweder an den Rändern ganz gerade bleibt, oder an dieser

Stelle, anstatt nach der Mitte zu, in entgegengesetzter Richtung nach auſsen gebogen

wird. Steht der Ring fest, ist derselbe also am Gehäuse befestigt, während das Rad

sich in dem Ringe dreht, so kann derselbe gleichfalls mit geraden Rändern versehen

sein, oder letztere sind scharf nach der Mitte hin, oder im Bogen nach auſsen

gebogen. Die Enden der Flügel passen sich in diesem Falle der Form des Ringes an.

Diese willkürlichen Form Veränderungen deuten darauf hin, daſs eine besondere

Wirkung durch die Einrichtung überhaupt nicht erzielt wird.

Carl Naeher in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 29202 vom 10.

April 1884) glaubt den Dampfverbrauch bei Pulsometern

dadurch erheblich herabmindern zu können, daſs er statt eines einfachen sogen.

Balancierventiles 2 Balancierventile mit je einem Ventilpaare verwendet. Fig. 16 und

17 Taf.

19 stellen die Steuerkammer dar. Die Balanciers sitzen lose auf einer

gemeinschaftlichen Achse o, sind aber auſsen mit Armen

E versehen, welche mittels einer Schraube S mit Rechts- und Linksgewinde gegen einander verstellt

werden können. Die Entfernung der Ventile A, C von

einander kann infolge dessen geregelt werden, so daſs man den Beginn der

Condensationsperiode in der einen Kammer mit dem Ende der Saugperiode in der anderen

Kammer gleichzeitig erfolgen lassen kann. Beginnt unter dem rechten Ventile C die Condensation, so entsteht für den Augenblick hier

ein Mehrverbrauch an Dampf, im Räume B also eine Druck

Verminderung. Der über dem rechten Ventile A wirkende

volle Dampfdruck soll in Folge dessen eine schnellere Umstellung der Ventile

bewirken. Vortheile bietet diese Einrichtung gegenüber der alten bekannten nicht;

wohl aber sind umständlichere Einrichtungen in den Kauf zu nehmen. Von dem

Vorschlage, zu jedem Ventile A besondere Dampfkanäle zu

führen, welche mit Rückschlagventilen versehen sind, kann man auch nichts Besseres

erhoffen. Für die Verstellung der Balanciers gegen einander sind verschiedene

bekannte Einrichtungen vorgeschlagen.

Um mittels des hydraulischen Widders eine vom

Treibwasser unabhängige Flüssigkeit zu heben, hat With.

Fritz in Tübingen (* D. R. P. Nr. 29331 vom 18. Mai 1884) die in Fig. 6 Taf. 19

dargestellte Einrichtung vorgeschlagen: A bezeichnet

die Zuleitungsröhre aus der Treibquelle und B eine

elastische Röhre aus Kautschuk, welche als Verlängerung der Röhre A bis zum Sperrventilsitze C geführt ist. Um diese Röhre ist ein Cylinder D angebracht, in dessen beiden Deckeln die Kautschukröhre fest eingespannt

ist. Oben auf diesem Cylinder befindet sich der Windkessel mit Steigventil und unten

das Saugventil zum Abschlüsse der Saugleitung E. Hat

nun die durch das Rohr A strömende Wassersäule eine

bestimmte Geschwindigkeit angenommen, so hebt dieselbe das Stoſsventil C und schlieſst das letztere. In Folge des nun

erfolgenden Stoſses dehnt sich die elastische Röhre B

aus, drückt also einen Theil des im Cylinder D

enthaltenen Wassers durch das Steigventil in den Windkessel. Es tritt dann eine

Rückbewegung der Wassersäule in A ein, worauf sich das

Steigventil schlieſst und die Röhre B zusammenzieht.

Dies hat wieder zur Folge, daſs sich das Saugventil E

öffnet und neues Wasser nach D gesaugt wird. Das

Zusammenziehen hängt natürlich sehr von der Stärke der Röhre B ab. Wird dieselbe sehr dick gewählt, so kann die Saughöhe gröſser sein,

als wenn die Röhre schwach ist. In letzterem Falle kann wohl überhaupt von einem

Saugen nicht die Rede sein; vielmehr muſs die zu fördernde Flüssigkeit dem Cylinder

D zuflieſsen.

Wilh. Böhm jun. in Stuttgart (* D. R. P. Nr. 29339 vom

4. Mai 1884) schlägt für Widder statt des bekannten

Kegelstoſsventiles ein Röhrenkolbenventil vor, welches

oben durch ein besonderes Tellerventil überdeckt wird. Auſserdem liegt der

Windkessel unmittelbar über dem Stoſsventile. Das Wasser tritt durch den Stutzen c (Fig. 7 Taf. 19) unter den

Kolben h und hebt zunächst das Ventil g bis zu den Stellmuttern i, um alsdann den ganzen Kolben h in die Höhe

zu treiben. Das Wasser kann durch die in dem Arbeitscylinder b angebrachten Oeffnungen o austreten, von

denen zwei nur diesen Zweck haben, während die anderen zwei längeren Oeffnungen zur

Führung der Handgriffe k dienen. Der luftdicht in den

Arbeitscylinder eingepaſste Kolben h wird nun so lange

in die Höhe gehen, bis sich seine obere Kante mit der oberen Kante der Oeffnungen

o in gleicher Höhe befindet, worauf das Wasser

vollständig gegen auſsen abgeschlossen ist. Es kann aber vermöge seiner lebendigen

Kraft nicht sofort zur Ruhe kommen, sondern stöſst zwischen Kolben h und Ventil g hindurch

auf die Klappen e, öffnet dieselben und tritt

theilweise in den Windkessel ein. Ist das Gleichgewicht hergestellt, so fällt das

Ventil g auf den Kolben h

zurück, die Klappen e schlieſsen sich und der Kolben

h

wird theils durch den

Gegendruck im Windkessel, theils durch seine eigene Schwere zurückgetrieben und gibt

dadurch die seitlichen Oeffnungen im Arbeitscylinder b

wieder frei, worauf sich das Spiel des Wassers in oben beschriebener Weise

wiederholt.

Damit nun zwischen den Kolben h und die Klappen e keine Luft kommen kann, ist die Aufstellung des

Widders so angeordnet, daſs derselbe bis zur Klappenhöhe e unter Wasser steht. Zur Ergänzung der Luft im Windkessel ist von auſsen

bis unter die Klappen ein dünnes Röhrchen geführt, welches bei jedem Niedergange des

Kolbens ein wenig Luft ansaugt und unter die Klappen e

führt, von wo dieselbe mit dem Wasser in den Windkessel eintritt.

Um bei Bränden auf dem Lande die Jauchefässer zum

Wasserbeischaffen benutzen zu können, erfand J.

Friedrich Föttinger in Friedberg, Oberbayern (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 29690

vom 2. Mai 1884) eine ebenso einfache wie praktische Einrichtung. Vor der

Ausfluſsöffnung des Rohres a (Fig. 13 bis 15 Taf. 19),

welches am hinteren Boden des Fasses befestigt wird, ist ein Schieber b angeordnet, welcher unten durch den Bolzen c, oben durch die Führung d gehalten wird und an beiden beweglich ist. Dieser Schieber hat zwei

Ausfluſsdurchlochungen e und f, an deren ersterer der Jauchevertheiler, eine Schaufel g, an letzterer ein Schlauchgewinde h befestigt ist. Der Schieber b endigt in einen Griff i, an dessen

Rückseite der Riegel k angebracht ist, der nach Fig. 14 in die

vordere Scheibe des Ausfluſsrohres eingreift und so den Verschluſs des letzteren

feststellt.

Die Anbringung eines Riegels an der Rückseite des Griffes und in Verbindung hiermit

die lothrechte Anordnung des letzteren ermöglicht es, den Verschluſs rasch und

leicht zu lösen und den Schieber hin- oder herüber zu werfen, in welchen Lagen er

dann durch das Eigengewicht des jeweilig unten befindlichen Theiles (entweder g oder h) verbleibt, ohne

daſs es einer weiteren Vorrichtung zum Feststellen bedarf.

Jauchevertheiler allein können, wie sie bis jetzt gebräuchlich sind, zu dem gedachten

Zwecke nicht verwendet werden, weil bei denselben das Wasser, wenn auch durch das

Jauchefaſs zugebracht, doch vorher in einen Behälter auslaufen und von diesem erst

in die Spritze gepumpt werden muſs. Dagegen kann mittels eines mit diesem Apparate

versehenen Jauchefasses bei einem ausbrechenden Brande Wasser herbeigeschafft und

ohne Zeitverlust durch Ankuppeln eines Schlauches l mit

dem Gegengewinde unmittelbar in die Spritze gebracht werden.

Tafeln