| Titel: | Apparate zum Erhitzen von Bier, Wein u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 290 |

| Download: | XML |

Apparate zum Erhitzen von Bier, Wein u.

dgl.

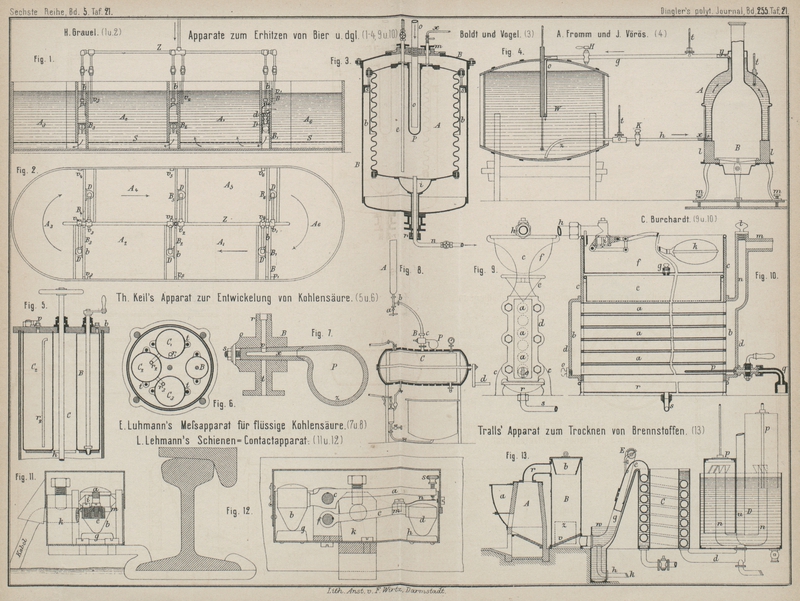

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Apparate zum Erhitzen von Bier, Wein u. dgl.

H. Grauel in Berlin (* D. R. P. Nr. 28821 vom 14.

December 1883) verwendet, um die Wärme der

pasteurisirten Flüssigkeit möglichst wieder zu verwerthen, eine Anzahl unter

einander verbundener Behälter A (Fig. 1 und 2 Taf. 21), in welche die

mit der zu behandelnden Flüssigkeit gefüllten Flaschen gebracht werden. Zwischen

jedem Behälter wird ein Apparat angebracht, welcher das Wasser in der Richtung der

eingezeichneten Pfeile bewegt, z.B. ein Dampfstrahlapparat. Der Dampf wird durch

Rohr Z zugeleitet und, indem er bei d austritt und durch die Düsen D streicht, reiſst der Dampf das Wasser aus dem einen Behälter nach unten

und drängt dieses durch den durchlöcherten Boden S in

den nächstfolgenden Behälter. Hier findet dadurch eine Erhöhung des Wasserstandes

statt und es würde das Wasser wieder über die Kante b

der Wand B1

zurückflieſsen, wenn dies nicht ein zwischen B1 und die Leisten v1 geschobenes Brett B

verhinderte. Die Menge des durch den Strahlapparat tretenden Dampfes ist so

bemessen, daſs derselbe das Wasser nicht über diejenige Temperatur erwärmt, welche

der Pasteurisirungsprozeſs bedingt.

Ist eine solche Wassermenge durch den Strahlapparat fortbewegt

worden, welches dem Inhalte eines Behälters A1

... entspricht, so wird der bisher in Thätigkeit

befindliche Strahlapparat abgestellt und der in der Richtung der Pfeile

nächstfolgende angestellt. In dem Behälter A1 ist das Wasser und die zu pasteurisirende

Flüssigkeit auf den erforderlichen Grad erwärmt; das Wasser aus A1 ist nach A2 verdrängt, aus A2 nach A3 u.s.f. und aus A6 nach A1. In A2 bis A6 ist das Wasser auf

der gewöhnlichen Temperatur. Die Wand B wird zwischen

B2 und v2 geschoben; das warme

Wasser aus A1 geht nach

A2. Auf seinem Wege

nach dort erhält es durch den Dampf des Strahlapparates so viel Wärme zugeführt, wie

durch Uebertragung an die Wände des Behälters, durch Ausstrahlung u. dgl. verloren

geht.

In dem Maſse, wie das kalte Wasser aus A6 von unten her in A1 tritt, flieſst das

warme Wasser aus A1

nach A2. Die Flaschen

o. dgl. mit der pasteurisirten Flüssigkeit werden durch das aus A6 kommende Wasser

abgekühlt. Indem nun der Vorgang, der sich in A1 vollzogen, auch in A2 stattgefunden hat, wird im weiteren

Verlaufe das wärmere Wasser nach A3 bis A6 und A1, A2 u.s.f. gelangen. Ist das wärmere Wasser in A6 angelangt, so sind

die Flaschen mit der pasteurisirten Flüssigkeit in A1 vollständig abgekühlt und diese werden

herausgenommen und andere zu pasteurisirende an deren Stelle eingebracht. Befindet

sich das wärmere Wasser in A1, so werden die Flaschen aus A2 genommen u.s.w.

Boldt und Vogel in Hamburg

(* D. R. P. Nr. 28836 vom 15. März 1884) umschlieſsen bei ihrem Pasteurisirapparate das zur Aufnahme des Bieres

bestimmte, aus Wellblech hergestellte Gefäſs A (Fig. 3 Taf. 21) mit

Heizmantel B, Das Rohr x,

welches, in einer Stopfbüchse m gedichtet, durch den

Deckel von B hindurchtritt, mündet in das Gefäſs A; das Rohr e, welches

gleichfalls durch beide Deckel von B und A hindurchgeht, mündet unten in A. Ein drittes Rohr o, welches im Deckel von

B gedichtet ist, tritt in die Eintiefung P hinein. Auf dem inneren, ringsum laufenden Rande s des Gefäſses A ruht der

Rand eines Cylinders b, welcher den Mantel des

Cylinders A umgibt und nahezu oder vollständig bis zum

Unterende von A hinabreicht.

Man füllt A durch das Rohr x mit Kohlensäure, wobei ein Lufthahn zu öffnen ist, um die atmosphärische

Luft abzulassen, läſst darauf durch das Rohr e das Bier

eintreten, schlieſst alle Hähne ab und erhitzt es nun durch Einführung von Dampf

oder heiſsem Wasser in das Gefäſs B. Den Dampf bezieh.

das Heizwasser läſst man durch ein Rohr o zutreten,

wobei zunächst die Hitze an P abgegeben wird. Das

Heizwasser läuft nach Füllung des Behälters P am Deckel

von A über und rieselt zwischen b und dem Mantel an den Wellen von A

hinunter. Soll das Bier nach erfolgtem Pasteurisiren abgekühlt werden, so läſst man

durch das Rohr o kaltes Wasser zu.

Das Abzapfen des Bieres erfolgt durch das Rohr n, wobei

etwaige Unreinigkeiten in der Vertiefung i

zurückbleiben. Eine Reinigung von i ist möglich nach

Entfernen der Verschraubung r.

A. Fromm und J. Vörös in

Budapest (* D. R. P. Nr. 28847 vom 30. März 1884) verwenden zum Erwärmen des Weines, um demselben eine schnellere Reife zu geben, einen kupfernen Kessel A (Fig. 4 Taf. 21) mit zwei

Rohrstutzen x und y,

dessen innere Wandungen stark verzinnt sind. Derselbe ruht auf einem Fuſse l und ist mit einer Innenfeuerung B versehen.

Von dem unteren Rohrstutzen x des Kessels führt ein mit

Hahn K und Thermometer t

versehenes Rohr h bis nahezu auf den Boden des

gefüllten Fasses W. Ebenso wird eine Verbindung

zwischen dem Rohrstutzen y des Kessels durch das mit

Hahn H versehene Rohr g

und das Spundrohr o des Fasses hergestellt. Hierauf

werden die beiden Hähne K und H geöffnet, so daſs der Wein aus dem Fasse W

durch die Rohrleitung z, h, x in den Kessel A tritt, bis in beiden Gefäſsen ein gleicher Stand

erreicht ist. Sodann wird mittels der am Fuſse l

befindlichen Stellschrauben m der Kessel in eine solche

Stellung gebracht, daſs die Oberfläche des Weines im Kessel bis ganz nahe an die

Oeffnung des Rohrstutzens y heranreicht. Nun wird der

Kessel A geheizt, so daſs die Flüssigkeit in

ununterbrochenem Kreislaufe unter Abschluſs der Luft allmählich erwärmt wird, was

durch Thermometer t geprüft werden kann.

Der von C. T. Burchardt in Berlin (* D. R. P. Nr. 29334

vom 6. April 1884) zum Erwärmen von Bier, Wein, Milch

u. dgl. Flüssigkeiten verwendete Apparat besteht, wie aus Fig. 9 und 10 Taf. 21 zu entnehmen,

aus einer Anzahl Röhren a, welche mit ihren offenen

Enden in die Hohlkörper b eingesetzt sind. Diese

Hohlkörper werden dadurch gebildet, daſs auf die Ständer c die Kappen d luft- und wasserdicht

aufgeschraubt sind. Ueber den Röhren a ist ein Trog e zwischen den Ständern c

aufgehängt, welcher an seiner tiefsten Stelle seiner ganzen Länge nach mit einer

Reihe feiner Löcher versehen ist, um die zu erwärmende Flüssigkeit ganz gleichmäſsig

auf das oberste Rohr a flieſsen zu lassen. Der Trog e empfängt die Flüssigkeit von einem zweiten, über

demselben und ebenfalls zwischen den Ständern c

hängenden Trog f, durch einen in seinem Boden

angebrachten Hahn g, welcher so eingestellt werden

kann, daſs die Flüssigkeit in der gewünschten Menge durchflieſsen kann. Der Trog f endlich wird durch das von irgend einem Behälter

kommende Rohr h mit Flüssigkeit gespeist, deren Menge

durch das mit Schwimmer k versehene Ventil i geregelt wird. Die Röhren a und die Hohlräume b werden durch das mit

Füllschraube l und Ueberlaufrohr m versehene Seitenrohr n,

welches mit der einen Kappe d verbunden ist, mit Wasser

gefüllt. Die Verschraubung o dient zum etwaigen

Ablassen. Es wird nun durch das Rohr qp Dampf

eingelassen. Bei richtiger Regelung des Dampfzutrittes kann die Erwärmung des

Wassers im Apparate leicht so gehalten werden, daſs die vom obersten Rohre a über die übrigen Rohre nach unten flieſsende

Flüssigkeit stets die gewünschte Temperatur besitzt. In dem unter dem untersten

Rohre auf Knaggen der Ständer c ruhenden Troge r sammelt sich die erwärmte Flüssigkeit und flieſst

durch die Rohrleitung s nach ihrem ferneren

Bestimmungsorte.

Bei dem ununterbrochen wirkenden Weinwärmapparate von

J. Krauſs in Dürkheim (* D. R. P. Nr. 27121 vom 18.

September 1883) werden die aromatischen Dämpfe, welche dem Weine beim Erwärmen

entströmen, dadurch wieder verdichtet, daſs man das Abzugsrohr in das den kalten

Wein zuführende Rohr münden läſst und auf diese Weise beständig kühlt. H. Kronberg beschreibt in der Wochenschrift für Brauerei, 1884 * S. 601 die bisher gebräuchlichen

Pasteurisirapparate (vgl. Leyser 1878 229 * 437. Lipps 1879 234

132).

Tafeln