| Titel: | Neuheiten in der Explosivstoff-Industrie und Sprengtechnik. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 337 |

| Download: | XML |

Neuheiten in der Explosivstoff-Industrie und

Sprengtechnik.

(Patentklasse 78. Fortsetzung des Berichtes Bd.

254 S. 110.)

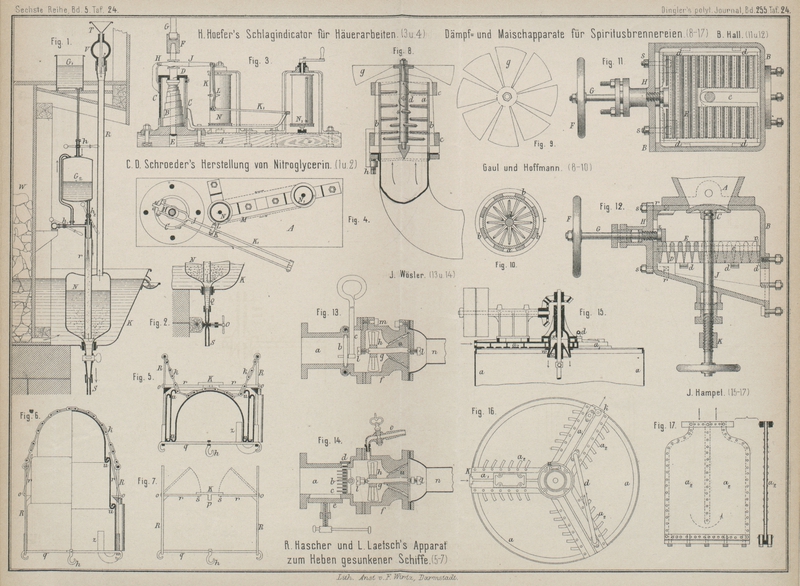

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Neuheiten in der Explosivstoff-Industrie und

Sprengtechnik.

Th. Nordenfelt in London und V.

A. Meurling in Christianstad, Schweden (D. R. P. Nr. 30676 vom 21. August

1884) haben ein Verfahren zur Herstellung eines Baumwolle

haltigen Schiefspulvers angegeben: Vor Allem wird eine kohlige Substanz aus

Baumwolle, Holzfaser o. dgl. erzeugt, indem letztere in lockerem Zustande in ein

Gefäſs gebracht und ein Strom Chlorwasserstoffgas hindurchgeleitet wird, wodurch die

Faser bald brüchig wird; schlieſslich treibt man den Chlorwasserstoff durch einen

Luftstrom aus. Der Schwefel wird unter gelinder Erwärmung auf dem Wasserbade in

Schwefelkohlenstoff bis zur Sättigung gelöst, wobei, eine Wasserschicht auf

letzterem die Verdunstung hindert. Mit dieser Schwefellösung wird die gepulverte

Faserkohle in einem geschlossenen Gefäſse mit Rührvorrichtung innig vermengt und der

Schwefelkohlenstoff durch Abdampfen und Abkühlen verjagt und wiedergewonnen. Die so

vom Schwefel gänzlich durchdrungene Faserkohle kann ohne Gefahr fein vermählen,

sodann mit in Wasser gelöstem Salpeter durch eine Rührvorrichtung vermengt und

schlieſslich das Wasser verdampft werden, worauf das Pulver in der gewöhnlichen Weise weiter

verarbeitet wird.

Nordenfelt und Meurling's

Vorschlag ist ein Schritt weiter in dem Bestreben der Neuzeit, die Bestandtheile des

Schieſspulvers als Lösungen zu verarbeiten; ob jedoch dieses Verfahren im Groſsen

ausführbar sein wird, ist fraglich. Abgesehen von der Gesundheitsschädlichkeit und

hohen Feuersgefahr ist die Mengung eine sehr kostspielige, nachdem viel

Schwefelkohlenstoff in die Luft gehen wird; es ist auch wahrscheinlich, daſs sich

Chlorwasserstoffgas mit dem Wassergehalte der Pflanzenfaser zu flüssiger Salzsäure

verbinden wird, was eine umständliche Reinigung der kohligen Substanz zur Folge

haben muſs, wenn nicht das Pulver einen hohen Grad von Gefährlichkeit erhalten soll.

Die Verkohlung bezieh. Zerkleinerung der Faser durch Chlorwasserstoff ist von

Interesse, wenngleich sie nur eine Veränderung des auch bei Herstellung der

Nitrohydrocellulose angewendeten Girard'schen

Verfahrens der Behandlung von Baumwolle mit Schwefelsäure ist, bei welchem

gleichfalls die Baumwolle verkohlt, ein in diesem Falle unliebsamer Umstand, den man

möglichst zu verhindern sucht.

Zu den vielen Stoffen, hauptsächlich organischen Ursprunges, deren Nitrirung schon

versucht wurde, ist nun ein neuer hinzugekommen. Friedr. W.

Gilles in Köln (D. R. P. Nr. 27969 vom 14. April 1883) will nämlich

Nitromelasse durch Nitrirung der gewöhnlichen Melasse und der Rückstände nach der

Entzuckerung der Melasse herstellen und zwar in zwei Formen: als feste und als flüssige

Nitromelasse. In beiden Fällen ist das Mischungsverhältniſs ungefähr

dasselbe wie bei der Nitroglycerin-Erzeugung, nämlich 380g Melasse, 1000g

rauchende Salpetersäure und 2000g concentrirte

Schwefelsäure.

Für die feste Nitromelasse wird die Melasse ohne weitere Vorbereitung mit den Säuren

vermischt, das Ganze in Wasser geworfen und erst kalt, dann warm ausgewaschen; es

entsteht ein Niederschlag von grauer, gelber oder weiſslicher Farbe, welcher

unvermittelt als Sprengstoff benutzt werden kann. – Zur Herstellung flüssiger

Nitromelasse bedarf die Melasse besonderer Vorbereitungen. Gilles gibt nämlich an, daſs die feuchte

Melasse für die Verarbeitung zu Nitromelasse so zusammengesetzt sein soll, daſs das

Verhältniſs zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff (den

Sauerstoff des Wassers mitgerechnet) annähernd 2: 3 betrage, die Melasse

also eine Zusammensetzung von etwa 34 Th. Kohlenstoff, 54 Th. Sauerstoff und 12 Th.

Wasserstoff, Stickstoff und Salzen habe. Da nun die Melassen fast nie von gleicher

Zusammensetzung sind, so wird gewöhnlich, nach vorhergegangener chemischer

Untersuchung, eine Verbesserung derselben vorzunehmen sein. Enthält die Melasse zu

wenig sowohl von Kohlenstoff, wie von Sauerstoff, so wird sie in offenen Gefäſsen

mit Bleisuperoxyd und Schwefelkohlenstoff gemischt und soll dann unter zeitweiligem

Umrühren gähren, wobei die Temperatur 130° nicht überschreiten darf. Nach beendigter

Gährung, welche bei 50 bis 70° Wärme 20 bis 24 Stunden dauern soll, zapft man die

überstehende flüssige Masse ab und nitrirt dieselbe; der feste Rückstand soll nach

dem Auswaschen Bleiglanz liefern. Die Mengen des verwendeten Bleisuperoxydes und

Schwefelkohlenstoffes richten sich natürlich nach dem Betrage der zu ersetzenden

Stoffe. Fehlt Sauerstoff allein, so ist um so viel mehr Bleisuperoxyd zu nehmen, als

nöthig ist, um das Verhältniſs zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff richtig zu

stellen; es kann jedoch auch der Sauerstoff ohne Anwendung von Schwefelkohlenstoff

unmittelbar zugeführt werden, indem der Sauerstoff, auf bekannte Weise entwickelt,

bei 0,14 bis 3at Druck in die Melasse geleitet

wird, welche sich in geschlossenen Behältern befindet. Die flüssige Nitromelasse ist

– alles nach Gilles' Angabe – gelb, siedet, langsam erwärmt, bei 180 bis 200°, detonirt

zwischen 220 bis 250° und kann von allen bekannten Saugstoffen aufgenommen

werden.

S. R. Divine in Loch-Sheldrake, Nordamerika (D. R. P.

Nr. 29665 vom 5. December 1883) tränkt trockenes chlorsaures Kali, das in Patronen

von Tuch, Papier oder ähnlichen porösen Stoffen gefüllt ist, mit dem Schweröle des

Kohlentheeres in solchem Verhältnisse, daſs hierdurch ein Sprengstoff entsteht. Da jedoch die Menge des Schweröles allein nicht

genügend ist, um die Saugfähigkeit des chlorsauren Kalis vollständig in Anspruch zu

nehmen, so setzt Divine dem Schweröle vorher

Schwefelkohlenstoff oder eine andere leicht flüchtige Flüssigkeit in genügender

Menge hinzu und läſst nach erfolgter Aufsaugung den Schwefelkohlenstoff an der Luft

verdunsten. Um den Sprengstoff empfindlicher zu machen, fügt er noch 1 bis 3 Procent

vom chlorsauren Kali fein gepulverten Schwefel hinzu, welcher in dem

Schwefelkohlenstoffe vorher gelöst wurde.

Die Absicht, den Schwefel in Gestalt einer Lösung in Schwefelkohlenstoff dem Pulver

beizubringen, tritt jetzt mehrfach auf; jedoch ist das Arbeiten mit so leicht

flüchtigen und entzündlichen Körpern stets sehr

gefährlich, besonders, wenn – wie Divine es

denkt – chlorsaures Kali und Schweröl (Schwefel-Schwefelkohlenstoff-Bad) getrennt

versendet und die Patronen am Verwendungsorte hergestellt werden sollen.

Ein Apparat zur Darstellung von Nitroglycerin von Dr.

C. D. A. Schroeder in Dresden-Neustadt (* D. R. P.

Nr. 29130 vom 28. December 1883) besteht aus einem Behälter G1 (Fig. 1 Taf. 24), aus

welchem abgemessene Mengen Glycerin in das Gefäſs G2 flieſsen; das Glycerin läuft nach Abschluſs des

Zufluſshahnes h – durch beim Hahne h1 eintretende

gepreſste Luft beschleunigt – durch Hahn h2 und einen Rohransatz in ein weiteres Rohr r, welches am Boden einer umgestürzten Flasche N aus Glas o. dgl. ausmündet. Durch dasselbe Rohr r tritt auch gepreſste Luft ein, welche das Glycerin

zerstäubt und mit letzterem gemischt durch das mit dem Trichter T in das Rohr R

eingegossene Säuregemisch aufsteigt. Die Säuredämpfe entweichen durch dasselbe Rohr R in die Thonrohrleitung V, von wo die Dämpfe

abgesaugt und zur Verdichtung in einen Thurm geleitet werden. Das Nitrirgefäſs N steht in einem blechernen Kühlschiff K, dem aus einem Behälter W stetig mit Eis gekühltes Wasser zuflieſst. Das Gefäſs N ist in Fig. 1 mit einem

eingeschliffenen Glashahne geschlossen, in Fig. 2 aber mit

Kautschukschlauch S und Klemme O, über welcher eine kurze Quecksilbersäule Q

die Zerstörung durch die Säure verhindert.

Der Apparat bietet wenig Neues. Die Zuführung des Glycerins von unten, zerstäubt

durch gepreſste Luft, ist von C. Kurtz schon früher

(vgl. 1879 234 * 389) angegeben worden. Die Verwendung

von Glasgefäſsen hat manche Uebelstände im Gefolge.

Von unterrichteter Seite erhielt Referent einige Mittheilungen über das Himly-Pulver (vgl. 1883 248

510), wonach ein und derselben Sendung solchen Sprengpulvers Proben entnommen und

von 3 Chemikern untersucht wurden; es enthielt dasselbe in 100 Th. nach:

Emmerling

P. Lohmann

3. Chemiker

Chlorsaures Kali

45,50

33,50

62,50

Salpetersaures Kali

34,38

48,78

25,00

Steinkohlenpech

20,12

17,72

12,50

Diese Ungleichheit in der Zusammensetzung dürfte jedenfalls

darin ihren Ursprung haben, daſs bei der Erzeugung des Himly-Pulvers durch das

Steinkohlenpech sich Klumpen bilden, welche mit den übrigen Bestandtheilen sich

begreiflicherweise nicht innig vermengen. In neuerer Zeit werden die meisten direkt

explodirbaren Stoffe, welche nur zu Sprengzwecken dienen sollen, nicht so sorgfältig

gemengt, als dies beim Schwarzpulver der Fall ist. Man entschuldigt diese

hauptsächlich wegen der Billigkeit beliebte Erzeugungsweise damit, daſs ja im

Bohrloche stets gröſsere Mengen (von 100g

aufwärts) verwendet werden und daſs eine nicht ganz gleiche Zusammensetzung sich

durch die groſse Masse hindurch ausgleiche, – mit Unrecht; denn zweifellos würden

diese Sprengmittel durch eine innigere Mengung bedeutend gewinnen. Das Himly-Pulver

soll etwa um die Hälfte stärker als Schwarzpulver – eine Folge des hohen Gehaltes an

chlorsaurem Kali – und trotzdem ziemlich sicher zu handhaben sein, was von einer

Commission von Fachleuten bestätigt wurde; immerhin muſs betont werden, daſs auch

dieses wie jedes Pulver durch Hammerschläge detoniren

wird.

In der Pulverfabrik von F. C. Dickson und Comp. in

Blackbeck fand am 26. Juli 1884 die Explosion durch

Blitzschlag eines Körnhauses statt.

Auch in diesem Falle (vgl. 1884 251

121) kam der Blitz ohne vorherige Anzeichen, schlug zuerst in eine 800m entfernte Lärche, sodann in eine 230m entfernte Eiche und entlud sich schlieſslich im

Körnhause. Dieses war aus Holz erbaut, hatte ein Wellblechdach und war mit einem

Blitzableiter versehen, welcher aus zwei Auffangstangen bestand, die mit einem

Kupferseile unter einander und mit der Erdplatte verbunden waren. Oberst A. Ford, welcher die Untersuchung pflegte und eifrig

den Standpunkt der Londoner Blitzableiter-Conferenz vertritt, hatte viele Mühe, um

diesen Fall zu erklären. Er fand, daſs das Kupferseil in scharfen Ecken, statt in Bögen

gekrümmt war, daſs ein Verbindungsseil von der Maschine weg mit dem Hauptseile nicht

zusammengelöthet, sondern dessen Enden nur herumgewickelt wurden, daſs die Leitung

nur auf dem Dache lag und nicht genügend damit verbunden war und daſs die Erdplatte

zu kleine Abmessungen hatte. Ford meint nun, daſs,

nachdem auf dem Wege von der Eiche zum Körnhause keine Blitzspur gefunden wurde,

nachdem nicht anzunehmen ist, daſs ein Blitzschlag von solcher Kraft, um eine groſse

Eiche zu fällen, von einem zweiten gefolgt wurde, der so unbedeutend war, daſs an

den Bäumen und der Erde ringsum kein Schaden geschah, die Explosion nur durch einen

„Rückschlag“ zu erklären sei. Die nicht durch Löthung hergestellte

Verbindung habe den elektrischen Strom nicht vollständig weiter leiten können, die

Maschine sei allmählich wie ein Condensator geladen worden, bis die Explosion

entstand; – oder durch den Widerstand in der unvollkommenen Verbindung sei ein Funke

übergesprungen, welcher den feinen Pulverstaub in der Luft des Körnhauses

entzündete. Die letztere Annahme ist wahrscheinlicher; es ist aber nicht nothwendig,

daſs der Funke gerade an dieser Stelle entstanden sei, da ja ein in der Nähe der

Leitung befindlicher Nagel auch einen Funken erzeugen kann. Wir haben schon einmal

erklärt, daſs der Franklin'sche Blitzableiter in seiner

gegenwärtigen Verwendungsweise für Explosivstofffabriken geradezu Gefahren mit sich

bringt und es ist durch die bisherigen Erfahrungen die Annahme berechtigt, daſs

dieses Körnhaus ohne Blitzableiter selbst mit dem Blechdache eher der Gefahr

entgangen wäre, da die ringsum dicht stehenden hohen Bäume ihren alten Ruf als gute

Blitzableiter bewährt haben. So lange man nicht im Stande ist, jeden kleinsten Theil

eines Gebäudes verläſslich mit der Leitung zu verbinden und diese selbst unter allen

Umständen wirksam zu machen, in so lange ist – nach Ansicht des Referenten – der

gesetzliche Blitzableiter-Zwang, wie er in England besteht, unklug. Vielleicht

werden die Zenger'schen Blitzschutzvorrichtungen,

welche Hauptmann Heß bei Versuchen im Kleinen als sehr

zweckentsprechend fand, für die Anwendung im Groſsen brauchbar werden.

In der Pulverfabrik von Shortridge und Wright in

Worsborough Dale explodirte am 15. Oktober 1884 eine Kollermühle, wobei der

Vorarbeiter seinen Tod fand.

In dieser Fabrik war es üblich, daſs nach beendigter Incorporirung

der Arbeiter durch zwei Glockenschläge dem Maschinisten das „Achtung“-Zeichen

gab, welcher die Maschine abstellte, wenn der Arbeiter noch einen Glockenschlag

führte; in der Zwischenzeit ging der Arbeiter in die Mühle, kehrte mit einer Bürste

die Beschickung während des Ganges zusammen und machte

so einen zusammenhängenden „Kuchen“. Kollermühlen arbeiten nur dann

verhältniſsmäſsig ungefährlich, wenn die Pulverschicht, über welche die Läufer

gehen, möglichst gleichmäßig ist und das Heben und

Auffallen der schweren Läufer vermieden werden kann. Es ist zweifellos, daſs durch

das Zusammenkehren des Pulvers, während die Mühle in Gang ist, die Läufer

wellenförmige Bewegungen machen müssen, welche unter Umständen stark genug sein

können, um Explosionen hervorzurufen, wie dies thatsächlich auch hier der Fall

war.

Prof. Hanns Hoefer in Leoben hat die Leistung der Häuer beim Handbohren zum Gegenstande

eingehender, jedoch nicht beendeter Untersuchungen gemacht, über welche in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1884 S. 603 ff. berichtet ist.

Es hängt bekanntlich die Arbeit des Häuers wesentlich davon ab, in welcher Richtung

das Bohrloch getrieben wird, und naturgemäſs wird die Leistung bei senkrecht abwärts

gerichteten Löchern am gröſsten, bei senkrecht aufwärts gerichteten am kleinsten

sein. Angenommen nun, es werden mehrere Bohrlöcher in demselben Gesteine, unter

denselben Schichtenverhältnissen, mit gleichen Werkzeugen getrieben, so wird es jedenfalls

zweckmäſsiger sein, die Arbeit des Häuers unmittelbar zu messen, statt dies an der

Wirkung im Gesteine zu thun; dies wird aber zur Notwendigkeit, sobald die

Gesteinsverhältnisse auch nur einigermaſsen wechseln.

Hoefer hat nun einen sogen. Schlagindicalor hergestellt, dessen Anordnung aus Fig. 3 und 4 Taf. 24 ersichtlich ist.

Eine Bufferfeder B im Gehäuse C ist mit einer Eisenplatte D geschlossen,

hat nach abwärts eine gut geführte Stange E, nach oben

einen Ambos F, in dessen Mitte sich eine Vertiefung

befindet; in dieser Oeffnung ist ein Zapfen leicht drehbar, der an Stelle des

Meiſsels das untere Ende der Bohrerstange G bildet.

Unter dem Ambosse greift ein bei H gelagerter

ungleicharmiger Hebel J ein, welcher eine Führung K und K1 und an dieser einen Stift L aus Blei befestigt hat; dieser schreibt senkrechte Linien auf einem

Streifen Papier M, welcher sich zwischen zwei

stehenden, mit Drahtschnurtrieb verbundenen Walzen N

und N1, wovon der eine

nach jedem Schlage mit Handkurbel gedreht wird, ab- und aufwickelt. Durch

Fallenlassen von Gewichten aus 1m Höhe auf die

Bohrerstange erhält man einen nach Meter-Kilogramm eingetheilten Maſsstab. Wird nun

das Maſs der Häuerschläge durch ihre Anzahl in der Minute getheilt, so erhält man

die thatsächliche Häuerleistung für die Secunde. Je nachdem das Bohlenstück A, auf welchem der Indicator ruht, verschiedene Neigung

erhält, kann die Häuerleistung bei den verschiedensten Bohrerneigungen bemessen

werden.

Aus den mit diesem Schlagindicator angestellten Versuchen ergab sich, daſs ein

mittelguter Häuer mit einem 2k,42 schweren Fäustel

bei jedem Schlage 4mk,24 und in jeder Secunde 6mk,28 Arbeit verrichtete, wenn das Bohrloch senkrecht nach abwärts gerichtet war. In den

verschiedenen Neigungen leistete ein Häuer:

Bohrerneigung

Nach abwärts

Nach aufwärts

Grad

90

60

30

0

15

30

Secundliche Leistung Proc.

100

76,1

61,6

49,7

37,6

32,2

Aus diesen Ergebnissen berechnet Hoefer auch, daſs die

Arbeit mit stoſsenden Handbohrmaschinen nicht vortheilhaft sei, nachdem die Leistung

an denselben, nach Abzug der Wirkungsverluste, jedoch ungerechnet die

Aufstellungszeit, beim senkrechten Abwärtsbohren nur 6mk,4 in der Secunde gegenüber 6mk,28 des

Häuers beträgt und bei der durchschnittlichen Bohrerneigung von 40° 4mk,15 des Häuers ihr gegenüber stehen, wobei die

Mehrleistung durch die Nebenarbeiten groſsentheils aufgewogen werde.

Eine weitere Versuchsreihe ergab, daſs zum Abbohren von je 1cm in der festen, feinkörnigen Grauwacke im

Heiligenberger Schachte von Przibram, wo die Versuche stattfanden, bei 24mm mittlerer Meiſselschneide ein Arbeitsaufwand

von 255mk,1, an der Bohrerbahn zur Wirkung

gelangt, nothwendig war und zu einer anderen, bekannt festen Grauwacke im

Franz-Josef-Schachte 504mk,5 erforderlich

wurden.

Man beschäftigt sich noch zu wenig mit der wissenschaftlichen Prüfung der innig

zusammenhängenden Bohr- und Sprengarbeit beim Bergbaue. Eine vernunftgemäſse

Beobachtung aller Erscheinungen würde wesentlich zur ordentlichen Regelung der

Lohnverhältnisse und damit zur besseren Ertragsfähigkeit der Gruben beitragen. Prof.

Hoefer bemüht sich seit längerer Zeit in dieser

Richtung, allein zur vollständigen Lösung solcher Fragen bedarf es viel Zeit und

Geld, welche dem Staate leichter zur Verfügung stehen als Privaten.

Auch Prof. R. v. Rziha hat in einem jüngst gehaltenen,

in der Wochenschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und

Architektenvereins, 1884 S. 331 abgedruckten Vortrage über die bedauerliche

Thatsache gesprochen, daſs man in Bezug auf die Gewinnungsarbeiten des Gesteines sich in vieler Hinsicht noch rein auf dem

Standpunkte des Handwerkes befinde und daſs dem groſsen Umfange dieser Arbeiten ein

sehr spärliches wissenschaftliches Erkennen gegenüber stehe. Der Vortragende

versuchte, in die Frage einiges Licht zu bringen, welchen Widerstand die Erdarten

und Gesteine ihrem Abbruche entgegensetzen, und hält als richtigen Maſsstab hierfür

die zur Lösung des Gesteines aufgewendete Arbeit, deren Kenntniſs eine

wissenschaftliche Beurtheilung der Gewinnungsarbeiten, Anregung zum Studium der

menschlichen Arbeitsmaschine, Beziehungen zu den Festigkeitsuntersuchungen und in

praktischer Hinsicht einen Fortschritt im Baue von Arbeitsmaschinen für die

Gesteinslösung, sowie hinsichtlich der Erzeugung von Sprengmitteln als Gewinn

brächte.

Für die Schlagarbeit findet Rziha bei einer gröſsten

Hubhöhe von 2m als äuſserste Grenze eine

Endgeschwindigkeit von 8m,9. Es ist nämlich die

Schlagarbeit nicht nur das Product aus Fäustelgewicht und Hubhöhe, sondern es kommt

hierzu die vom Arbeiter dem Fäustel mitgetheilte lebendige Kraft. Die Schlagwirkung

muſs sonach mit 2Qh ausgedrückt werden, wobei Q das Fäustelgewicht, h

die Hubhöhe ist und angenommen wird, daſs der Arbeiter beim Niederschlage die

gleiche Arbeit leistet wie beim Heben, da er ja das Fäustel nicht einfach fallen

läſst, sondern demselben noch eine gewisse Kraft verleiht.

Die durchschnittliche tägliche Arbeitsleistung eines Menschen nimmt Rziha mit 130000mk

an, die Lösungsarbeit für solches Material, bei welchem Trockenbagger verwendet

werden können, mit 65000 bis 100000mk auf 1cbm, die Leistung von 1k Pulver mit 35000mk und von 1k Dynamit mit 100000mk (Roux und Sarraux fanden als theoretische Wirkung 242335 bezieh.

547250mk). Hieraus wird gefolgert, daſs unter

Umständen die Gewinnungsarbeit im Tunnel- und

Stollenbaue vortheilhafter durch maschinelle Ausbohrung zu bewerkstelligen

sei. Rziha hat zu diesem Zwecke eine Maschine geplant,

welche einen Stollen von 2m,1 Durchmesser ausbohrt

und durch Wasserdruck betrieben werden soll. Bekanntlich wurde auch bei den

Versuchsarbeiten im unterseeischen Tunnel zwischen Calais und Dover eine Tunnelbohrmaschine

mit Luftdruck in der Kreide verwendet (vgl. 1883 247 471.

249 * 77) und zur Herstellung von sogen. Ueberhauen

sind in Deutschland gleichfalls Kernbohrmaschinen gebraucht.

Für die verschiedenen Bodenarten gibt Rziha nachstehende

Annahme als Gewinnungsfestigkeit: Stichboden 10000, Hackboden 20000, gebräches

Gestein 65000, Sprenggestein 1. Kategorie 113000, 2. Kategorie 185000, 3. Kategorie

257000mk auf 1cbm. Nach dem Vortragenden sollen die Messungsergebnisse beim Bohren nicht

auf je 1cc Bohrloch, sondern auf je 1qc Bohrlochsfläche bezogen werden; er nimmt nun

an, daſs die mittlere Bohrfestigkeit auf 1qc von

Sprenggestein 1. Kategorie 2000, 2. Kategorie 5000, 3. Kategorie 8000mk beträgt. Sowohl Hoefer, der die erstere Ansicht vertritt, als auch Rziha, dürfte entgegengehalten werden können, daſs mit der wachsenden

Breite der Bohrerschneide die Schlagwirkung um so weniger zur Geltung kommen wird,

je weiter das getroffene Gestein vom Schlagmittelpunkte entfernt ist; also wird

stets die Leistung nach Cubikcentimeter Bohrloch im

Vergleiche zur Bohrlochsfläche entscheidend sein müssen.

Tafeln