| Titel: | Dämpf- und Maischapparate für Spiritusbrennereien. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 345 |

| Download: | XML |

Dämpf- und Maischapparate für

Spiritusbrennereien.

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Dämpf- und Maischapparate für Spiritusbrennereien.

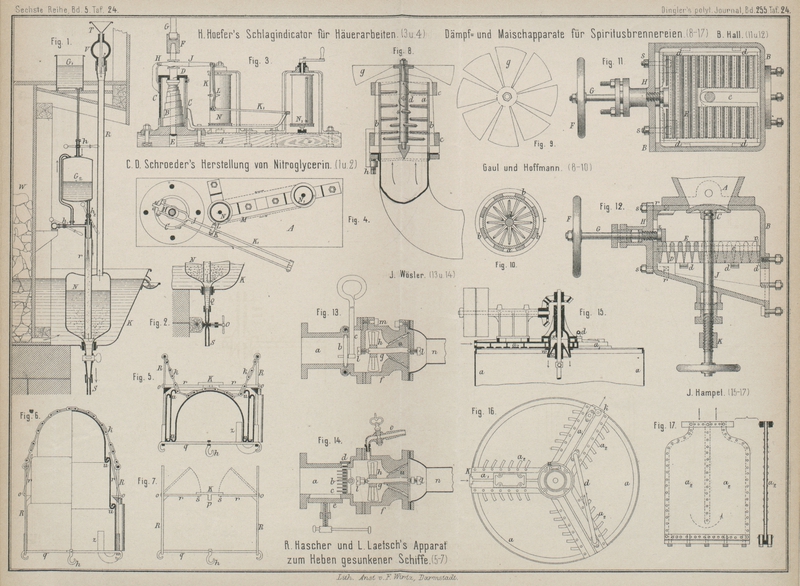

Der Zerkleinerungsapparat am Ausblaserohre des Henze'schen

Dämpfers von Gaul und Hoffmann in Frankfurt a. d. Oder (* D. R. P. Nr. 27351 vom 19. September 1883) besteht, wie aus Fig. 8 bis 10 Taf. 24 zu

entnehmen ist, aus einem schmiedeisernen Rohre a, das

ringsherum mit schmiedeisernen Platten b besetzt ist,

in welche je 4 mit Raspelhieb versehene Stahlspitzen fest eingenietet sind. Die

Platten dieser Stahlspitzen sind am oberen Ende etwas schwächer wie unten, bilden

demgemäſs, um das Rohr herumgelegt, einen Kegel und werden durch Antreiben eines

oberen und unteren darüber gesteckten schmiedeisernen Ringes c in ihrer Lage festgehalten. In der Mitte des Rohres a ist eine Welle d mit 4

Reihen unter einem Winkel von 45° versetzten, ebenfalls mit Raspelhieb versehenen

Stahlstiften fest gelagert. Am oberen Ende dieser Welle ist ein Schaufelrad g (Fig. 9) aufgesetzt,

welches durch Anschlagen der aus dem Dämpfer kommenden Masse die Welle in schnelle

Drehung setzt, so daſs die Stifte durch einander schlagen und die aus dem Dämpfer

kommende Masse gänzlich zerkleinert in den Vormaischbottich fällt. Die Verbindung

des Zerkleinerungsapparates mit dem Ausblaserohre des Dämpfers bewirken 3

Klemmschrauben h und gestattet das Abschlagen der Ringe

c vom Kegel ein leichtes Auseinandernehmen des

ganzen Apparates behufs Reinigung desselben.

Bei der Ausblasevorrichtung von B. Hall in Reval, Ruſsland (* D. R. P. Nr. 27807 vom 22. November 1883)

enthält, wie Fig.

11 und 12 Taf. 24 zeigen, das an der Ausblaseöffnung A des Dämpfers angebrachte Ventilgehäuse B an

seinem oberen Ende den Kegel C, welcher den Abschluſs

der Mündung des Kochapparates bildet. Auf den Knaggen d

liegt der aus zwei Theilen bestehende Rost D, über

welchem sich in den Führungen v der Rost E bewegen läſst. Dieser ist durch die mittels

Stellrades F in der im Deckel H befindlichen Mutter drehbaren Spindel G

verschiebbar. Der Deckel H ist an dem Ventilkasten

durch 4 Schrauben s, welche in den Schlitzen r des

Deckels und Gehäuses liegen, derart befestigt, daſs er behufs Reinigung des Rostes

leicht abgenommen werden kann. Der Deckel H mit der

Spindel G ist leicht zu entfernen, da nach Lüften der

Schrauben s die unteren aus den Schlitzen r hervorgleiten und so derselbe mit der Spindel, deren

Bund in dem Schlitze z zwischen den Lappen an dem Roste

E läuft, herausgehoben werden kann. Um den Rost E herausziehen zu können, ist dieser mit dem Schlitze

e versehen, welcher die freie Bewegung nach dem

Deckel zu gestattet. Die Ventilspindel J geht durch

beide Roste, von denen der untere eine Führung für dieselbe bildet, dann am unteren

Ende des Ventilkastens, durch Stopfbüchsen oder auf andere passende Weise gedichtet,

und wird schlieſslich in der Mutter der Brücke K, in

welche sie geschraubt werden kann, geführt.

Wird das Ventil C geöffnet, so strömen die meist unter

hohem Drucke stehenden Materialien mit groſser Gewalt gegen die Roste, durch deren

Schlitze die zerkleinerten Massen gepreſst werden, während Steine und sonstige durch

den Druck unzerkleinerte Stoffe auf dem Roste liegen bleiben. Verstopfen sich die

Durchgangsöffnungen, so wird das Ventil C geschlossen,

der Deckel E gelöst und entfernt, so daſs die

Rostspalten leicht gereinigt werden können, ohne daſs man gezwungen wäre, den zum

Kochapparate geleiteten Dampf absperren und die Entleerung durch ein Mannloch

bewirken zu müssen, wie es sonst der Fall war.

Der von J. Wösler in Wiegschütz, Oberschlesien (* D. R.

P. Nr. 28278 vom 21. December 1883) in das Ableitungsrohr des Henze'schen Dämpfers eingeschaltete Zerkleinerungsapparat besteht aus einem Kasten a (Fig. 13 und 14 Taf. 24)

mit beweglichen Roststäben b, welche die in dem

durchgepreſsten Maischmateriale enthaltenen Steine auffangen. Mittels des Rechens

c, dessen Zähne zwischen den Roststäben

durchgreifen, werden eintretende Verstopfungen beseitigt. Die Roststäbe sind einzeln

durch eine mittels Platte d verschlieſsbare seitliche

Wandöffnung herausnehmbar. Die aufgefangenen Steine werden durch das Mannloch

entfernt, dessen Deckel e mit Bügelverschluſs, mit

Schraube und Dorn versehen ist. Der durch Schrauben m

befestigte Cylinder f enthält eine Welle g, in deren Kopfenden Schrauben l eingreifen, um deren Spitzen sich die Welle dreht. An einem Ende der

Welle befindet sich ein mittels Keiles verstellbarer Kern u mit gewundenen Rippen, welche mit den an den gegenüber liegenden Wandungen

des Cylinders angebrachten gewundenen Rippen das Zerkleinern des Maischmaterials

bewirken. Auf dem dem Kegel entgegengesetzten Ende der Welle befindet sich ein

Flügelrad h mit 6 Flügeln. Der Hahn o führt Wasser zu, welches durch einen Schlauch oder

Hahn aus der bei dem Vormaischbottiche angebrachten Wasserleitung entnommen wird.

Das Kupferrohr n ist mit Flansche und Schrauben an dem

Cylinder f befestigt und dient zur Aufnahme und

Fortleitung des zerkleinerten Maischmaterials. Läſst man nun das mit Dampfdruck

getriebene Maischmaterial in den Kasten a einströmen,

so werden durch die Roststäbe die Steine aufgefangen, durch den Dampfdruck wird das

Flügelrad und mittels dessen die Welle und der Kegel in drehende Bewegung gesetzt,

so daſs das durchströmende Maischmaterial zermahlen wird.

Nach J. Hampel in Dresden (* D. R. P. Zusatz Nr. 28891

vom 5. Februar 1882, vgl. 1883 247 * 213) wird bei

Verwendung seines Maisch- und Kühlapparates das

gedämpfte Material mittels Dampfdruck durch Rohr u

(Fig. 15

und 16 Taf.

24) in das Gehäuse a getrieben; unaufgelöstes Material

wird durch die Mühle x, v und w vor der Einströmung in das Gehäuse a zur

Auflösung gebracht. Die von K bis h von Wasser durchflossenen Kanalbalken a1 speisen die zur

Kühlung nöthigen Flügel a2, deren Anzahl der Gröſse der Maischmenge entsprechend gewählt wird; die

einzelnen Arme werden durch Rohre d mit einander

verbunden, um das Kühlwasser übertreten zu lassen.

Der Kanalbalken a1 hat

z.B. drei gleichmäſsig über das Gehäuse a vertheilte

Arme; in den ersten K tritt das Kühlwasser ein,

durchflieſst die Flügel a2 des ersten und zweiten Armes der Reihe nach, tritt durch das Rohr d in den dritten Arm über, dessen Flügel a2 das Wasser ebenfalls

der Reihe nach durchströmt, worauf es bei k erwärmt den

Kanalbalken a1

verläſst. Zur leichteren Reinigung der Flügel a2 von angesetztem Schlamme werden dieselben unten

mit einem Verschlüsse versehen (Fig. 17), nach dessen

Wegnahme der Flügel in ganzer Breite geöffnet wird, worauf die inneren Wandungen von

der Schlammschicht befreit werden können.

Tafeln