| Titel: | Edm. Roy's Strassenbahn-Locomotive. |

| Autor: | M-M. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 357 |

| Download: | XML |

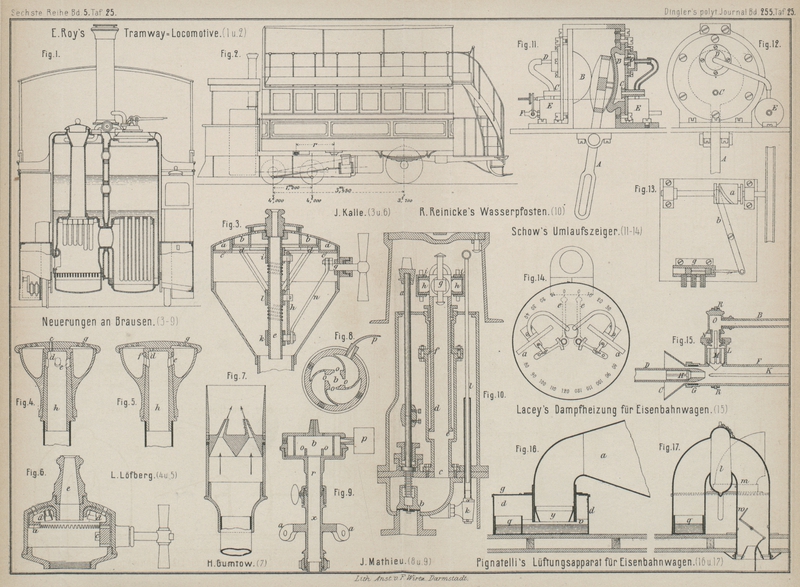

Edm. Roy's Straſsenbahn-Locomotive.

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Edm. Roy's Straſsenbahn-Locomotive.

Die in Fig. 1

und 2 Taf. 25

dargestellte Straſsenbahn-Locomotive ist nach dem französischen Patente von Edm. Roy in der Maschinenfabrik der Compagnie de Fives-Lille in Fives-Lille (Frankreich, Departement Nord) ausgeführt und für die Straſsenbahnlinien der Pariser

Omnibus-Gesellschaft bestimmt. Dort wurde die Locomotive auf der Linie Louvre-St.

Cloud – normalspurig, mit Curven bis zu 18m Radius

– im Juli und August 1884 versuchsweise eingeführt und fand allgemein Anerkennung,

entbehrt jedoch vorläufig noch der behördlichen Ermächtigung zur Aufnahme des

regelmäſsigen Betriebes, welcher hier in Folge des lebhaften Verkehres mit auf

sergewöhnlichen Vorsichtsmaſsregeln erschwert wird. Da aber die Roy'sche Maschine entschieden die praktischste Lösung

unter den bis jetzt bekannten Straſsenbahn-Locomotiven darstellt, so ist an ihrer

endgültigen Betriebsetzung in groſsem Maſsstabe kaum zu zweifeln.

Wie aus Fig. 2

hervorgeht, bildet die Maschine mit dem zur Aufnahme der Fahrgäste bestimmten Wagen

ein Ganzes und macht hiermit, was eine Grundbedingung für die zweckmäſsige Lösung

der Aufgabe ist, einen Theil des Zuggewichtes für die Adhäsion der Maschine nutzbar.

Dabei ist jedoch die Maschine nicht allein vollständig von dem Personenraume

geschieden, sondern läſst sich auch erforderlichenfalls ganz von dem Wagen loslösen,

so daſs bei Ausbesserungen des Mechanismus derselbe Wagen mit einer anderen

Locomotive fahren kann. Die Bestandtheile der Locomotive sind nämlich derart

angeordnet, daſs der ganze Mechanismus sammt den Wasserkasten unterhalb des

Fuſsbodens vom Wagenkasten Platz findet und nur der Kessel sammt Führerstand,

welcher über die Vorderachse frei herausragt, eine gröſsere Höhe beansprucht. Es

kann daher der gröſste Theil der Locomotive unter den Wagen geschoben werden und

wird die Gesammtlänge des zusammengestellten Fahrzeuges, trotzdem es aus zwei von

einander getrennten Bestandtheilen besteht, wenig länger als die gewöhnlicher

Straſsenbahnwagen und nimmt selbstverständlich viel geringeren Raum ein als die

bekannten Pariser Omnibuswägen mit ihren 3 Pferden.

Indem ferner der Rahmen der Locomotive nur durch einen Drehzapfen mit dem

Wagengestelle verbunden ist, bildet erstere ein vollkommenes Truckgestell und erhält

so das Fahrzeug alle Vortheile dieser Construction, welche den ruhigen Gang einer

groſsen Radbasis mit der zwanglosen Einstellung in die Curven vereinigt. Dies war

bei dem vorliegenden Falle um so nöthiger, als der ursprünglich nur für

Pferdebetrieb bestimmte Oberbau der betreffenden Linie auf sehr schwachen

Langschwellen ruht, keine Querversteifungen und auch nur eine Schiene mit Spurkranzrille besitzt, wie aus dem Querschnitte Fig. 1 ersichtlich wird.

Hier handelte es sich also ganz besonders um eine sichere Auflage des Fahrzeuges und

Vermeidung jeder seitlichen Beanspruchung der Fahrbahn.

Radstand und Lastvertheilung im voll ausgerüsteten Zustande ergibt sich aus Fig. 2; die

Effectabmessungen sind folgende:

Heizfläche

9,6qm

Rostfläche

etwa

0,2qm

Cylinderdurchmesser

„

160mm

Hub

„

240mm

Wasserraum

220l

Kohlenraum

60k

Gewicht der Maschine allein im leeren

Zustande

4650k

Die Dampfspannung ist nicht angegeben, kann aber bei der

gewählten Kesselconstruction beliebig auf 12 oder 15at gebracht werden.

Auf die Einzelconstruction übergehend, ist zunächst zu bemerken, daſs die Maschine,

wie aus Fig. 1

hervorgeht, mit Innenrahmen und äuſserem Mechanismus construirt ist; die Verbindung

mit dem Wagen wird durch einen Drehzapfen gebildet, welcher am hinteren Ende des

Locomotivgestelles in der Mitte befestigt ist und der in einen Querträger des

Wagengestelles lothrecht frei beweglich eingreift, so daſs hier nur die Zugkraft der

Locomotive, nicht aber das Gewicht des Wagens übertragen wird. Letzteres geschieht

durch ein nach dem Radius r (Fig. 2) gekrümmtes ⊓-Eisen, welches sich mit seiner ringförmigen Nuth auf

zwei an den Locomotivrahmen angebrachte Buffer stützt, ohne dadurch die freie

Einstellung in der Curve zu hindern. Sobald das Fahrzeug wieder in die Gerade kommt,

gibt der auf das Hintergestell ausgeübte Zug die nöthige Kraftcomponente, um das

Truckgestell wieder in seine Mittelstellung zurückzuführen- übrigens hindert nichts,

zur Unterstützung dieser Bewegung noch entsprechend geneigte schiefe Ebenen (in der

Ringnuth) oder seitlich wirkende Federn anzubringen.

Der beachtenswerteste Theil der Roy'schen Locomotive ist

jedenfalls der Kessel, welcher in Fig. 1 im Querschnitte

dargestellt ist; derselbe besteht aus zwei senkrecht neben einander aufgestellten

Cylindern, von denen der eine hauptsächlich als Feuerungsraum, der andere zur

Unterbringung der Rohrheizfläche dient. Beide Cylinder haben in der unteren Hälfte

eine cylindrische Feuerbüchse eingesetzt, welche mittels eines den äuſseren Mantel

durchsetzenden Rohrstutzens in Verbindung stehen. Die beiden Cylindermäntel sind

auſserdem noch an zwei Stellen, im Wasserraume und im Dampfraume, durch kurze

Stutzen mit einander verbunden. Aus der einen Feuerbüchse führt ein trichterförmig

erweitertes Rohr nach aufwärts und ist oben mit einem Deckel verschlossen; hier wird

das Brennmaterial (Kokes) von oben eingefüllt und sinkt allmählich, wenn die

Verbrennung fortschreitet, nach, so daſs der Führer während der Fahrt nichts mit der

Bedienung des Feuers zu thun hat und die knapp oberhalb des Rostes befindliche Heizthür

nur zum Anheizen benöthigt. Damit hierbei nicht etwa die ganze Feuerbüchse mit Kokes

erfüllt und das Feuer erstickt werde, sind rings um das centrale Füllrohr kurze Field'sche Rohre angebracht, welche jedenfalls öfters

erneuert werden müssen und deshalb an besonderen eingeschraubten Stutzen befestigt

sind. Die Heizgase gehen durch den wagerechten Stutzen in die zweite Feuerbüchse,

welche ganz mit Field'schen Hängerohren angefüllt ist

und den Haupttheil der Heizfläche (im Ganzen 9qm,6) liefert. Von hier ziehen die Gase unten ab in einen zwischen den beiden

Kesselcylindern gebildeten Zug, so daſs die Gase auch noch je einen Theil des

Kesselmantels bespülen, ehe der Rauchfang erreicht wird.

Dieser verhältniſsmäſsig lange Weg der Heizgase trotz der gedrungenen senkrechten

Aufstellung ist sehr bemerkenswerth und der Oekonomie günstig; auch muſs

hervorgehoben werden, daſs der so oft gegen die Field'schen Rohre erhobene Vorwurf, ihre unteren Enden seien bei

Kesselsteinablagerung dem raschen Verderben ausgesetzt, gerade hier weniger

zutrifft, da für die Mehrzahl der Rohre die unteren Enden erst von abgekühlteren

Heizgasen getroffen werden.

M-M.

Tafeln