| Titel: | Schow's Umlaufszeiger für Schiffsmaschinen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 361 |

| Download: | XML |

Schow's Umlaufszeiger für Schiffsmaschinen u.

dgl.

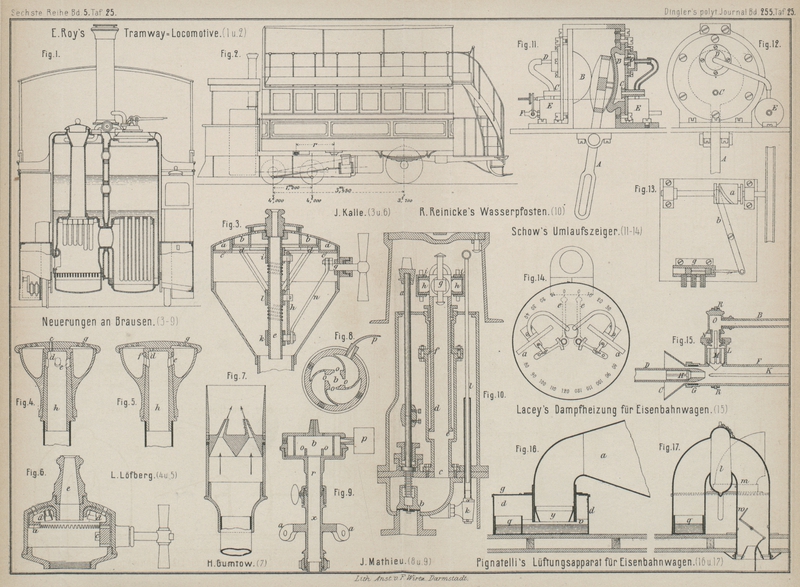

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Schow's Umlaufszeiger für Schiffsmaschinen u. dgl.

Um mit einem Dampfschiffe sicher und genau zu manövriren, muſs der Kapitän zu jeder

Zeit in der Lage sein, die Geschwindigkeit und Drehungsrichtung der Maschine zu

prüfen. Gewöhnlich geschieht dies von der Kommandobrücke aus mit Hilfe eines in den

Maschinenraum hinabreichenden Sprachrohres oder Telegraphen. Diese Vorkehrungen

lassen jedoch nur durch Rücksignale des Maschinisten erkennen, ob die Befehle

verstanden und genau befolgt worden sind.

Um nun den Kapitän von diesen Rücksignalen unabhängig zu machen und ihn von dem Gange

der Maschine stets genau zu unterrichten, hat Schow in

Kopenhagen nach Engineering, 1884 Bd. 38 S. 599 einen

Apparat – Strephometer genannt – construirt, welcher

die Drehungsrichtung und die Umlaufszahl der Hauptwelle auf einem Zifferblatte

anzeigt. Es wird nämlich durch die Maschine Luft in einen Behälter gepreſst, welcher

mit einer feinen, ins Freie ausmündenden Oeffnung versehen ist. Der in diesem

Behälter herrschende Druck bildet das Geschwindigkeitsmaſs. Der Behälter steht

abwechselnd mit zwei Kapselmanometern in Verbindung. Bei jedesmaligem

Richtungswechsel wird die Verbindung mit dem einen Manometer abgeschnitten und mit

dem anderen hergestellt.

Die Einrichtung der Preſspumpe geht aus Fig. 11 und 12 Taf. 25

hervor. Durch den Hebel A, welcher unmittelbar von der

Maschine in Schwingung gesetzt wird, werden die beiden Kautschukblasen B abwechselnd zusammengedrückt, wodurch die Luft durch

die Ventile C eingesaugt und durch die Ventile D in die Behälter E

gedrückt wird. Aus diesen entweicht die Preſsluft durch den mit einer sehr feinen

Oeffnung versehenen Hahn F, so daſs im Behälter E immer ein mit der Geschwindigkeit der Maschine

wechselnder Druck herrscht. Aus E gelangt die Luft in

das Wechselventil g (Fig. 13) mit 3

Oeffnungen; durch die mittlere Oeffnung kommt die Luft aus der Preſspumpe in den

Cylinder, während die seitlichen Oeffnungen mit den beiden Manometern in Verbindung

stehen. Die Verschiebung des Kolbenventiles rechts oder links bringt das eine oder

das andere Manometer mit dem Behälter E und den Pumpen

oder mit der äuſseren Luft in Verbindung. Die Verschiebung selbst aber wird bei

jedem Wechsel der Drehungsrichtung auf folgende sinnreiche Weise bewerkstelligt. In

den Mantel des Cylinders a (Fig. 13) ist eine steile

Schraubenrinne geschnitten, welche an beiden Enden in eine Kreisrinne ausläuft.

Sobald nun die Drehung der Maschinenwelle rückgängig wird, erfaſst die Schrauben

rinne den in der einen Kreisrinne gleitenden Stift des Hebels b und leitet denselben, da der letztere unter dem

Einflüsse einer Spiralfeder immer einer bestimmten Lage zustrebt, in die andere

Kreisrinne.

Die beiden Manometer oder Indicatoren (Fig. 14) sind mit ihren

an die Seitenöffnungen des Wechselventiles g (Fig. 13) sich

anschlieſsenden kupfernen Zuleitungsröhren, deren lichter Durchmesser 3mm beträgt, von einem cylindrischen Gehäuse

umschlossen; sie bestehen, wie der Vertikalschnitt (Fig. 14) zeigt, aus einer

flachen Kapsel a, deren dünner gewellter Messingdeckel

unter dem Drucke der hineingepreſsten Luft sich mehr oder weniger nach auſsen biegt.

Diese mit dem Luftdrucke, also auch mit der Umlaufzahl der Maschine sich ändernde

Bewegung wird, wie bei gewöhnlichen Manometern, auf Zeiger e übertragen, welche in Fig. 14 punktirt

eingezeichnet sind.

Das sogen. Strephometer ist bereits in der dänischen Marine eingeführt. Es kann an

jeder beliebigen Stelle des Schiffes, z.B. an einer besonderen Säule auf der

Kommandobrücke, angebracht werden und eignet sich hauptsächlich für Kriegsschiffe,

Kanonen- und Torpedoboote, bei denen ein rasches und sicheres Manövriren von groſsem

Belange ist.

Tafeln