| Titel: | Ueber Neuerungen an Brausen. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 363 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Brausen.

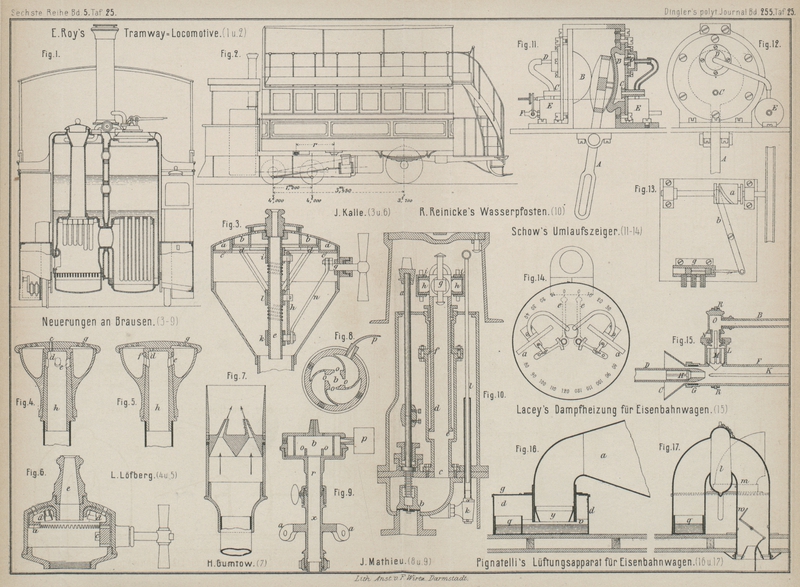

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Ueber Neuerungen an Brausen.

Die vorliegenden Brausen dienen entweder zum Besprengen

von Pflanzen oder Straſsen, oder zu Badezwecken, oder

zum Kühlen von Räumen durch Befeuchten der Luft.

Die von L. Löfberg in Hamburg (* D. R. P. Nr. 29798 vom

30. Mai 1884) vorgeschlagene Brause oder Strahlrohr mit vollem Strahle hat

excentrisch gebohrte Ausströmungsöffnungen, von deren Stellung das Ausspritzen des

Wassers in einem einzigen Strahle oder in feiner Vertheilung abhängt. Dieser Zweck

wird durch die Verbindung der excentrischen Ausströmungsöffnung d (Fig. 4 und 5 Taf. 25) mit einer

Brause g erreicht; letztere ist auf dem Strahlrohre h drehbar eingerichtet. In der einen Lage Fig. 4 deckt

sich die Ausströmungsöffnung d des Strahlrohres mit der

Bohrung c der Brause, während die Seitenöffnungen e

des Strahlrohres durch

die Wandungen der inneren Brausenhülse geschlossen sind. Das Wasser strömt also in

geschlossenem Strahle durch die Oeffnungen d und c heraus.

In der zweiten Lage Fig. 5 wird die Oeffnung d verdeckt;

hingegen liegen die Bohrungen e des Strahlrohres und

f der inneren Brausenhülse genau über einander, das

Wasser tritt also in den Brausentrichter und von da durch dessen feine Löcher ins

Freie.

Fig. 3 Taf. 25

zeigt einen Brausenkopf mit veränderlicher Brausefläche, von Julius Kalle in Dortmund (* D. R. P. Nr. 26270 vom 9. September 1883). Der

Brausenkopf besitzt eine centrale Düse für einen vollen Strahl und um diese 3 Reihen

feiner Oeffnungen, von denen die engere durch eine Schraubenkappe überdeckt werden

kann. Auf der inneren Fläche der Brause sind durch concentrische Scheidewände von

einander getrennte Kammern a und b gebildet, welche durch die Ringplatten c und d geschlossen werden

können; letztere sind mit den sich um das Rohr e

legenden Ringen i und l

fest verbunden und werden durch Schraubenfedern geschlossen gehalten. An dem Ringe

i ist eine Zugstange h

befestigt, welche einen am Ringe l angebrachten Bolzen

mittels eines Schlitzes umfaſst und mit dem Ringe k

fest verbunden ist. An letzteren greift die Stange n

an, welche mittels des Handgriffes und der Kurbel bewegt werden kann. Dreht man den

Handgriff g um etwa 90°, so öffnet die Zugstange h die Ringplatte d, so

daſs das Wasser durch die betreffenden Oeffnungen ausspritzen kann. Die centrale

Düse kann dabei durch eine Mutter verschlossen werden. Dreht man den Handgriff um

90° weiter, so wird auch die Ringplatte c gesenkt, so

daſs auch die zweite Reihe der Brauseöffnungen in Thätigkeit tritt. Man hat es also

durch Drehen des Handgriffes in der Hand, eine beliebig starke Brause zu entsenden.

Der Brausekopf soll nach Angabe des Erfinders besonders zum Besprengen von Fuſswegen

und Löschen von Bühnenbränden geeignet sein.

Eine andere Ausführung Kalle's ist in Fig. 6 Taf. 25 dargestellt

(* D. R. P. Nr. 29688 vom 27. April 1884). In der Brause ist ein Drehschieber a angeordnet, welcher mittels des von Hand zu

bewegenden Triebes c bewegt werden kann. Der

Drehschieber hat 2 concentrische Reihen Löcher, von denen die engere auf der unteren

Seite mit kleinen Düsen d versehen ist. Dieselben

sollen eine gröſsere Wurfweite bewirken. Die Brause ist um die centrale Düse e herum ebenfalls mit 2 concentrischen Reihen

Oeffnungen versehen, von denen jedoch die engere eine längliche Gestalt der Löcher

aufweist. Man kann nun durch Drehen des Handgriffes den Drehschieber so stellen,

daſs entweder nur eine Reihe, oder beide Reihen Löcher zum Sprengen benutzt werden.

Im Uebrigen ist die Verwendung der Brause gleich der vorigen.

H. Gumtow in Berlin (* D. R. P. Nr. 27758 vom 9. Januar

1884) bringt den in Fig. 7 Taf. 25 dargestellten Wasserzerstäuber in Vorschlag; derselbe besteht aus einem

Mundstücke, in welchem zwei feine unter einem spitzen

Winkel gegen einander gerichtete Durchbohrungen angebracht sind. Treten durch die

Durchbohrungen kräftige Wasserstrahlen, so treffen dieselben auf einander und

zerstäuben sich gegenseitig. Immerhin ist die Richtung des zerstäubten

Wasserstrahles aber nach der Längenachse gerichtet.

Eine kreisende Brause ist von J. Mathieu in Courbevoie, Seine, Frankreich (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 29725 vom 20. April 1884) beschrieben. Auf

dem Rohre x (Fig. 8 und 9 Taf. 25), welches

mittels der Oesen a auf einem Dreibeine befestigt

werden kann, ist in einer Stopfbüchse ein Rohr r leicht

drehbar angebracht. Dasselbe erweitert sich oben zu einer Kammer b, welche auf der oberen Seite und am Umfange mit

Oeffnungen und Düsen und vor letzteren mit schrägen Platten p versehen ist. Innerhalb der Kammer befinden sich Wände o, welche das Druckwasser in geeigneter Weise zu den

Düsen führen. Die Drehung der Kammer findet durch den Stoſs der aus den Düsen

tretenden Wasserstrahlen gegen die Platten p statt. Die

Vorrichtung soll besonders zum Kühlen von Kellern u. dgl. dienen.

Um bei Brausen, welche Lüftungszwecken dienen, die

einzelnen Wasserstrahlen beliebig stark zu erhalten, ordnet G. Dittmar in Berlin (* D. R. P. Nr. 30097 vom 13. April 1884) an dem

Brausetrichter statt der mit feinen Oeffnungen versehenen Brausefläche zwei über

einander Hegende Platten an, deren Rand gezahnt ist, so daſs das Wasser durch die

Zahnlücken ungehindert austreten kann, wenn letztere über einander liegen. Verdreht

man aber die Platten gegenseitig, so daſs die Zähne der unteren Platte die

Zahnlücken der oberen theilweise decken, so findet eine Brechung und unter Umständen

eine Zerstäubung der Strahlen statt. Man hat es so in der Hand, die Stärke der

Brause dem jeweiligen Zwecke anzupassen.

Tafeln