| Titel: | Ueber Neuerungen an Schlichtmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 365 |

| Download: | XML |

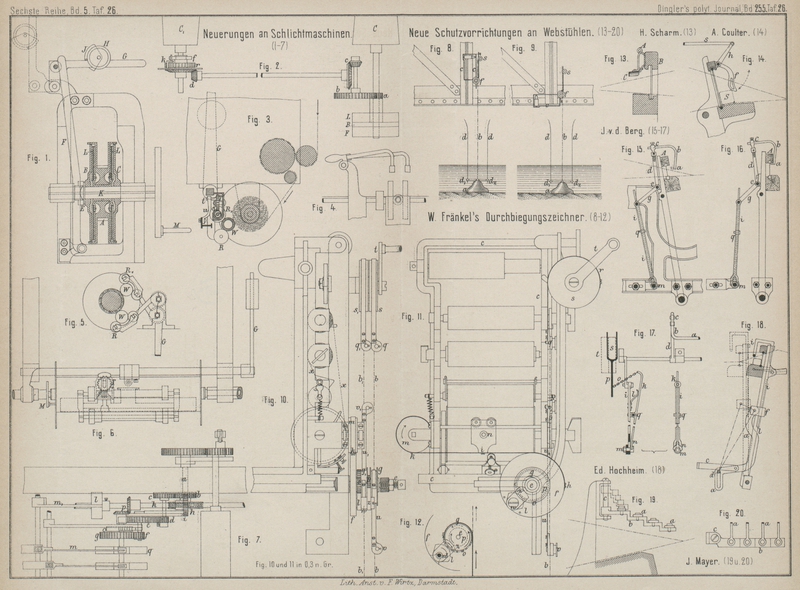

Ueber Neuerungen an

Schlichtmaschinen.

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Ueber Neuerungen an Schlichtmaschinen.

Die vorliegenden, nach dem Textile Manufacturer, 1884 S.

225. beschriebenen Einrichtungen sind an der neuesten Ausführung von Howard und Bullough's Schlichtmaschine vorhanden:, doch

lassen sich dieselben auch, da sie nur Antriebsanordnungen betreffen, an jeder

Schlichtmaschine anderer Construction anbringen.

Bei dem Antriebe des Kettenbaumes, welcher bei den neueren Schlichtmaschinen, um die

Fäden mit groſser Spannung aufzuwinden und eine gleichmäſsige feste Wickelung zu

erhalten, mit Hilfe von Reibungsscheiben erfolgt (vgl. Lancaster und Bullough 1873 207 * 189), ist die Einrichtung zur Hervorbringung des

nöthigen Druckes zwischen diesen Scheiben bemerkenswerth. Die kurze Welle K (Fig. 1 Taf. 26) mit dem Mitnehmzapfen

M für den Kettenbaum erhält ihre Bewegung von dem

lose zwischen den auf ihr festen Scheiben B und C sitzenden angetriebenen Rade A, wobei die Mittheilung der Bewegung durch die zwischen diesen Scheiben

und den Flanschen des Rades A befindlichen, mit Flanell

auf beiden Seiten belegten Scheiben L geschieht. Durch

die auf diese Weise gebildeten 4 Reibungsflächen wird der Gesammtwiderstand so

vertheilt, daſs die an einer dieser Flächen nöthige Reibung den Flanell bei dem auch

verminderten Drucke nicht zu sehr angreift und so einem raschen Verschleiſs der

Reibungsflächen vorgebeugt ist. Die erforderliche Pressung der Scheiben auf einander

wird bei dieser Anordnung gewöhnlich durch eine auf der mit Gewinde versehenen Welle

K stellbaren Mutter, welche sich gegen die äuſsere

Scheibe B legt, erreicht. Die Stellung der Mutter zur

Veränderung der Pressung bei dem wachsenden Walzendurchmesser ist unbequem und läſst

auch schwer ihre Gröſse erkennen. Es ist daher zur Beseitigung dieses Uebelstandes

ein Hebel F angeordnet, welcher sich gegen den

Stellring E auf der Welle K legt und seinen Druck von dem Gewichtshebel G erhält, der mit einem vorstehenden Zapfen an dem Ende des Hebels F angreift. Das Gewicht des Hebels G besteht aus zwei Theilen: einem stellbaren runden

Stücke H und einem auf diesem drehbaren

Kreisausschnitte J, welcher durch einen sich auf G legenden Ansatz entweder rechts, oder links von dem

Gewichte H erhalten wird und dadurch eine Vermehrung

bezieh. eine Verminderung des Druckes bedingt. Im Beginne der Aufwindung einer Kette

liegt das Gewicht J links von H, wie in Fig. 1 skizzirt, und wird, wenn der Durchmesser des Kettenbaumes gröſser

geworden, die Spannung also vermehrt werden soll, nach rechts umgeschlagen, wodurch

der Druck und damit auch die Reibung vermehrt wird. Wenn der Kettenbaum fertig

gewunden und der Hebel G zurück in die senkrechte Lage

gedreht wird, ist die Pressung mit einem Male aufgehoben- die Stellung des Gewichtes

H bleibt unverändert für den nächsten Baum, also

auch die Pressung und damit die Spannung genau dieselbe und J fällt auch von selbst in die Stellung für den Anfang der Aufwindung

zurück. Es sind dies die Vortheile, welche bei der früheren Einrichtung mit Mutter

sich nicht erzielen lassen.

Bei den mit einem besonderen „langsamen Bewegungsantrieb“ versehenen

Schlichtmaschinen wird diese Bewegung auch durch den Riemen der für die

veränderliche Geschwindigkeit des Kettenbaumes vorhandenen Riemenkegel übertragen.

Dies bedingt in so fern einen Nachtheil, als die Gleitungsverluste durch den Riemen

bei groſser und geringer Geschwindigkeit desselben verschieden sind und dadurch bei

Einschaltung der „Langsambewegung“ der Gang der Maschine ungleichmäſsig wird.

Bei der neuen Anordnung wirkt die Riemenscheibe B für

die „Langsambewegung“ (Fig. 2 Taf. 26), welche

Scheibe mit dem Zahnrade a verbunden ist, durch das Rad

b und die Kegelräderpaare c und d unmittelbar auf den getriebenen Riemenkegel

C1. Hierbei ist der

Kegelriemen vollständig unthätig und die Bewegungsübertragung ganz sicher. Die

Verbindung des einen Kegelrades d mit dem Kegel C1 erfolgt durch eine

in das Schaltrad r eingreifende Klinke k, welche an einer Reibungsfeder f hängt. Die Verbindung wird dadurch bei schnellerem

Gange des Kegels C1 von

dem Antriebskegel C aus selbstthätig ausgerückt.

Es bleibt noch darauf hinzuweisen, daſs bei dieser Einrichtung die Scheibe B für die „Langsambewegung“ zwischen die Los-

und Festscheibe L und F

des Antriebes zu liegen kommt, also bei Einschaltung der „Langsambewegung“

durch Ueberführung des Antriebsriemens dieselbe sofort und nicht erst nach einer

Ruhepause, wie bei zwischenliegender Losscheibe, eintritt; ebenso ist es auch bei

der Aufhebung der „Langsambewegung“ und der Einrückung der Maschine, wo die

erstere als verbindendes Glied zwischen der Ruhe und dem schnellen Gange

auftritt.

Die auf der unteren Seite an den Kettenbaum angepreſsten Walzen, welche die dichte

Wickelung der Kettenfäden bedingen, werden nach zweierlei Art angeordnet. Es ist

entweder, wie aus Fig. 3 und 6 Taf. 26 ersichtlich, nur

eine Walze W vorhanden, welche etwas geringere Breite

als der Kettenbaum besitzt und längs desselben hin und her bewegt wird, oder es sind

nach Fig. 5

zwei Walzen W angeordnet, welche auf verschiedenen

Seiten und versetzt an dem Kettenbaume durch den Hebel G gepreſst werden, so daſs die Hin- und Herbewegung dann entfällt. Die

glatten Walzen W liegen auf Rollen R und R1 und trägt im ersten Falle die letztere eine

Schnecke s, welche das Rad T, dessen excentrischer Zapfen t sich in dem

festen Schlitze u führt, in Drehung setzt, wodurch die

Verschiebung der Walze W bewerkstelligt wird.

Einen neuen Antrieb hat auch der sogen. Markirapparat erfahren, indem jeder Hammer –

für die Längen- bezieh. für die Schmitzzeichen – seine besondere Bewegung erhält.

Nach der Skizze Fig.

7 Taf. 26 wird von der Streckwalze in bekannter Weise die Welle a getrieben, welche durch ihre Schnecke h und das Rad i die Welle

k mit der Daumenscheibe l in Drehung versetzt. Die Scheibe l wirkt

auf den Hebel m1 und

den damit in Verbindung stehenden Hammer m, welcher die

Fäden mit der in einem Farbetroge laufenden, durch die Kegelräder p angetriebenen Scheibe q

in Berührung bringt und dadurch eine bestimmte Längenabmessung der geschlichteten

Kettenfäden zeichnet. Von dem Rade b auf der Welle a wird durch das Rad c,

das damit verbundene Rad d, das groſse Rad e und den damit verbundenen kleinen Trieb f das Zahnrad g getrieben,

welches durch seinen Daumen o auf gleiche Weise wie

vorher die Schmitzen zeichnet, f ist ein Wechselrad und

durch Austauschung desselben kann leicht die Anzahl der Schmitzen auf eine gewisse

Länge verändert werden. Man findet, daſs die Hämmer in der Richtung des Fadenlaufes

angeordnet sind und können dieselben auf ihren Wellen so verstellt werden, daſs die Marken an

irgend einer Stelle in der Breite der Kette sichtbar werden.

Fig. 4 Taf. 26

veranschaulicht noch eine Einrichtung, um zwei Marken neben einander gleichzeitig zu

erzeugen. Es ist dies von Werth, wenn die Stücke zwischen diesen Marken getrennt

werden sollen, weil dann jedes Ende des Stückes zur Nachweisung seiner richtigen

Länge eine Marke erhalten muſs.

Tafeln