| Titel: | Neuerungen an Spülvorrichtungen für Abtritte. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 416 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Spülvorrichtungen für

Abtritte.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

248 S. 483 u. Bd. 252 S. 151.)

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Neuerungen an Spülvorrichtungen für Abtritte.

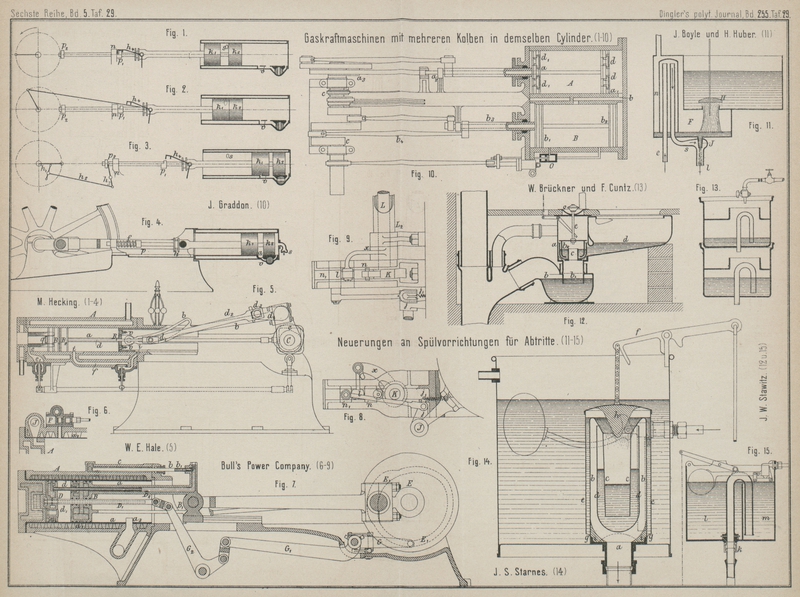

Eine sehr einfache absatzweise wirkende Spülvorrichtung, Construction F. Cuntz, liefert Wilh.

Brückner in Wien. Wie aus Fig. 13 Taf. 29 zu

entnehmen, sind zwei guſseiserne Kasten über einander gestellt; aus dem oberen geht

in den unteren Kasten ein kleinerer Heber und aus dem unteren Kasten ein weiterer

Heber nach dem zu spülenden Orte. In Höhe der Scheitel der Heber sind in den Kasten

Böden angebracht, welche enge Aufsätze tragen, so daſs das in die Kasten

gleichmäſsig einflieſsende Wasser vor gänzlicher Füllung der Kasten schnell steigt

und damit die Heber besser in Thätigkeit setzt. Dem oberen Kasten flieſst Wasser je

nach der Zahl der voraussichtlichen Spülungen in entsprechender Menge zu. Hat das

Wasser im oberen Kasten den Heberscheitel erreicht, so tritt der Heber in Thätigkeit

und befördert das Wasser in den unteren Kasten, welcher dadurch nicht ganz gefüllt

wird, so daſs der untere Heber noch nicht in Thätigkeit tritt. Ist der obere Kasten

mittlerweile wieder voll Wasser gelaufen, so fängt der obere Heber wieder an, zu

wirken, und entleert zum zweiten Male den Inhalt des oberen Kastens in den unteren.

Dadurch aber wird der untere Heber auch in Thätigkeit gesetzt, welcher nun den

Inhalt beider Kasten absaugt. Für Kasten von ungefähr 7l Inhalt beträgt der lichte Durchmesser des unteren Hebers 25mm, der des oberen 13mm; letzterer tritt schon in Thätigkeit bei 0l,5 Wasserzufluſs in der Minute. Gegen die fortwährende Wasserspülung soll eine derartige absatzweise Spülung, wie sie sich z.B. bei öffentlichen Pissoirständern

empfiehlt, bedeutend Wasser ersparen.

Der Spülapparat von J. W. Stawitz in München (* D. R. P.

Nr. 23563 vom 30. December 1882) besitzt im Spülbehälter (Fig. 15 Taf. 29) 2

Abtheilungen, die gröſsere l für die Hauptspülung, die

kleinere m für die Nachspülung des Abtrittes. Beide

Kammern werden durch einen Schwimmerhahn gefüllt. Am Boden der gröſseren Abtheilung

mündet das Spülrohr k; das obere offene Rohrende ist

ausgeschliffen und dient als Ventilsitz für das untere Ende eines Heberschenkels,

dessen anderer, kürzerer Schenkel in den kleineren Behälter hineinragt. Hebt man nun

den Heber mittels eines vom Sitze aus zu handhabenden Zuges möglichst hoch, so

entleert sich zuerst der gröſsere Behälter unmittelbar durch das Spülrohr. Läſst man

nun, bevor dieser Behälter ganz entleert ist, den Heber wieder sinken, so setzt er

sich mit seinem längeren Schenkel auf das Spülrohr und wirkt nun die in letzterem

befindliche Wassersäule auf Ingangsetzung des Hebers, so daſs dieser nun auch die

kleinere Wasserkammer entleert. Die Nachspülung hängt also von dem zeitigen Senken des Hebers ab;

geschieht dies nach der Entleerung des gröſseren

Behälters, so kann natürlich auch der Heber nicht in Thätigkeit treten.

Stawitz will diesen Spülapparat besonders bei der in

Fig. 12

Taf. 29 dargestellten Abtritteinrichtung anbringen. Derselbe hat den Vorzug, daſs

die Abfalle leicht in das Abfallrohr gelangen können, daſs es aber den Kanalgasen

sehr erschwert wird, aus dem Abfallrohre in den Sitztrichter zu dringen. Es wird

dies dadurch erreicht, daſs der Querschnitt des Rohres b1 im Wasser Verschlüsse 5mal kleiner ist

als die Wasseroberfläche b im Wasserverschlusse selbst.

Die Kanalgase haben also im Rohre b1 eine 5mal höhere Wassersäule zu überwinden, als

diese bei gleich groſs bleibenden Querschnittverhältnissen betragen würde. Zwischen

Sitzbecken und Rohr b1

ist noch ein Ventil e angeordnet, welches nach dem

gleichen Prinzipe gebaut ist. Es besteht aus einem oben offenen Topfe a mit Rohr c und dem an

a befestigten, oben geschlossenen, unten aber

offenen Topfe b2,

welcher mit der Handgriffstange o in Verbindung steht.

Zieht man letztere und damit auch den Heber (Fig. 15) im Spülapparate

hoch, so flieſst das im Sitzbecken stehende Wasser mit den Ausscheidungen durch den

Wasserverschluſs b in das Abfallrohr. Die Hauptspülung

reinigt dann das Becken von etwa noch anhaftenden Stoffen. Schlieſst man nun das

Ventil e, so hört auch gleichzeitig die Hauptspülung

auf; es tritt aber sofort die Nachspülung ein, welche den oberen Wasserverschluſs

zwischen Becken d und Ventil e wieder herstellt.

Ihren im D. p. J. 1883 248 *

484 beschriebenen Spülapparat änderten J. Ed. Boyle in

Brooklyn und H. Huber in New-York (* D. R. P. Nr. 28425

vom 4. Januar 1884) dahin ab, daſs die saugende Wirkung im Rohre e durch einen Strahlapparat erzielt wird, wie aus der

schematischen Figur

11 Taf. 29 zu ersehen ist. Wie früher bezeichnet e das zum Schenkel d (Fig. 4 Taf. 33 Bd. 248)

des Abtrittes führende Luftsaugrohr und l das Spülrohr.

Hebt man das im oberen Behälter angebrachte Ventil H,

das eine verhältniſsmäſsig groſse Oeffnung verschlieſst, welche in die kleinere

Kammer F führt, so strömt das Wasser nach F und durch die Düse J in

das Spülrohr l. Dabei wird mittels der Rohre s, e und der unten in Wasser tauchenden Glocke n die Luft über dem oberen Wasserverschlusse der

Abtrittschüssel abgesaugt und unter gleichzeitiger Spülung des Beckens der Inhalt

des letzteren abgesaugt Ist dies geschehen, so dient das noch im kleinen Behälter

F befindliche Wasser zur Füllung des Beckens.

Eine eigenthümliche, wohl durchdachte Glockenheber-Spülvorrichtung hat J. S. Starnes in London (* D. R. P. Nr. 29270 vom 30.

März 1884) angegeben. Danach setzt sich auf das Spülrohr a (Fig.

14 Taf. 29) im Behälter ein Cylinder b,

welcher oben in das mittlere innere Rohr c übergeht.

Dasselbe ist unten offen und mündet in einiger Entfernung über dem Boden. Um dieses

Rohr c ist das unten geschlossene, oben aber offene

Rohr d

befestigt. Ueber dieses

System von Cylindern ist eine Glocke e gestülpt und

mittels einer Kette an einen Hebel f befestigt, welcher

vom Sitze aus gehandhabt wird. Die Glocke e wird durch

Rippen g central zu b

geführt. Durch den Kegel h und den Zwickel i ist für einen möglichst gleichmäſsigen Querschnitt

des durch die verschiedenen Cylinder gebildeten Kanales gesorgt. Der Behälter wird

durch einen Schwimmerhahn mit Wasser gefüllt. Hat das Wasser einen bestimmten (den

in Fig. 14

gezeichneten Stand erreicht), so schlieſst der Schwimmerhahn: den Wasserzufluſs ab.

Unterdessen ist unter der Glocke mit dem Steigen des Wassers im Behälter dasselbe

auch zwischen der Glocke e und dem Cylinder b gestiegen, da die Luft unter der Glocke durch das

Spülrohr a freien Abfluſs hat. Erreicht das Wasser den

oberen nach innen umgebogenen Rand von b, so flieſst es

über diesen und sammelt sich in dem Rohre d, bis die

untere Oeffnung des Rohres c verschlossen ist. Jetzt

hat die unter der Glocke befindliche Luft keinen Ausweg mehr und wird durch das noch

über den Rand von b nachflieſsende Wasser, welches nun

zwischen c und d

hochsteigt, etwas zusammengepreſst. Hört der Wasserzufluſs auf, so nimmt das Wasser

unter der Glocke die dargestellten Höhen ein. Hebt man nun die Glocke, so findet

plötzlich unter derselben eine Luftverdünnung statt und in Folge dessen und des

Höhenunterschiedes des Wassers im Behälter und in der Glocke stürzt das Wasser aus

letzterer in das innere Rohr c, füllt letzteres und

leitet so die erste Heberwirkung ein. Gleichzeitig fällt aber das Wasser aus dem

Rohre a, welches sich mit c gefüllt hat, nach b und setzt den zweiten

Heber in Thätigkeit. Das in das Spülrohr a tretende

Wasser saugt nun den ganzen Behälter leer, bis Luft unter die Glocke tritt. Je nach

dem Zeitpunkte der Senkung der Glocke kann also die Spülwassermenge geregelt werden.

Gleichzeitig mit der Glocke wird auch der Schwimmerhebel gehoben und dadurch das

Wasserzufluſsventil für die Dauer der Heberwirkung geschlossen.

Tafeln