| Titel: | Ueber Neuerungen im Geschützwesen. |

| Autor: | W. S. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 427 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Geschützwesen.

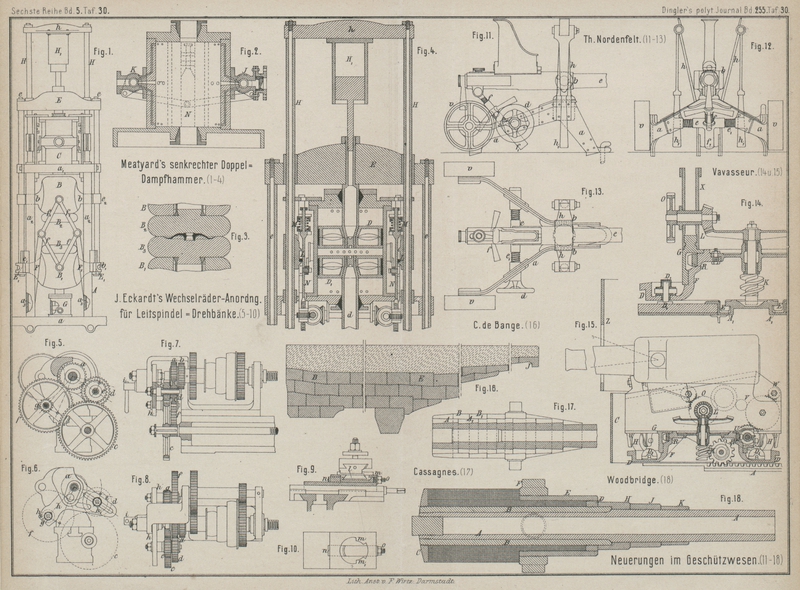

Patentklasse 30. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 30.

Ueber Neuerungen im Geschützwesen.

Ueber das Wesen der „künstlichen Metallconstruction“ der Geschützrohre ist aus

allerdings sehr nahe liegenden Gründen noch sehr wenig in die Oeffentlichkeit

gelangt. Um so erfreulicher ist es, daſs in der Zeitschrift

des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 Bd. 27 S. 150 eine sachgemäſse

Abhandlung erschien, welche sich mit der Besprechung der allgemeinen heute bei der

„künstlichen Metallconstruction“ in Frage kommenden Prinzipien und mit

der einiger ausländischer Geschützrohreinrichtungen befaſst. Im Anschlüsse an jenen

Aufsatz sollen in Folgendem einige neuere deutsche Geschützrohrconstructionen

besprochen werden.

Zum allgemeinen Verständnisse sei zunächst vorausgeschickt, daſs erst mit der

Erfindung des langsam brennenden Pulvers und der bemäntelten bezieh. beringten

Geschützrohre Rohre von der heutigen Leistungsfähigkeit hergestellt werden konnten.

Durch Verwendung des langsam brennenden Pulvers wurde der früher plötzlich in seiner

ganzen Gröſse auftretende Druck durch einen geringeren Anfangsdruck ersetzt, der

stetig wächst und seine gröſste Höhe erreicht in dem Augenblicke, in welchem das

Geschoſs die Rohrmündung verläſst. Dabei stellte es sich als vortheilhaft heraus,

derartige Verhältnisse für Ladung, Geschoſsgewicht und Rohrlänge zu wählen, daſs die

Gasentwickelung genau so lange anhält, als sich das Geschoſs innerhalb des Rohres

befindet.

Die Bemäntelung und Beringung der Rohre bezweckt, das Rohr aus verschiedenen

Metallschichten herzustellen, welche von vorn herein in eine derartige gegenseitige

Anspannung versetzt werden, daſs jede Schicht im Augenblicke der Explosion zu einer

der zeitweiligen Anstrengung entsprechenden äuſsersten Wirkung und damit das Ganze

zu einer gleichmäſsigen Ausnutzung gelangen kann. Man schiebt in Folge dessen auf

ein Kernrohr ein zweites vorher erhitztes und dadurch aufgeweitetes Rohr, dessen innerer Durchmesser

vor der Erwärmung geringer ist als der äuſsere Umfang des Kernrohres. Bei der

Erkaltung sucht das äuſsere Rohr sich zusammen zu ziehen, trifft auf den Widerstand

des inneren Rohres und geräth so in einen Zustand der Zugspannung, während das

Kernrohr in Druckspannung versetzt wird. Ehe also letzteres bei der Explosion

angestrengt werden kann, muſs der Gasdruck bis zum Aufheben der im Kernrohre

vorhandenen Druckspannung gewachsen sein, was unter Erhöhung der Zugspannung des

äuſseren Rohres bewirkt wird. Es hat somit ein Ausgleich der Widerstandskräfte

beider Rohre stattgefunden und ist gewissermaſsen ein Theil der Wirksamkeit des

äuſseren Rohres auf das innere übertragen worden. Beim weiteren Bemänteln des

Kernrohres wird dieser Zustand der Anspannung in entsprechendem Sinne erhöht. Daſs

die Stärke der Bemäntelung an den verschiedenen Stellen des Kernrohres je nach der

Inanspruchnahme eine verschiedene sein muſs, ist selbstverständlich.

Während nun in der Regel das Kernrohr durch die ganze Rohrlänge hindurchgeführt ist,

sind die äuſseren Rohrmäntel bezieh. Ringe aus mehreren Stücken zusammengesetzt,

welche entweder stumpf an einander stoſsen, unter einander verklammert sind, oder

mittels Ansätze in einander eingreifen. Jedoch herrscht über die Längsverbindung der

einzelnen Rohre noch ein gewisses Dunkel, da jeder der gröſseren Erzeuger daraus ein

streng gehütetes Fabrikgeheimniſs macht.

J. Vavasseur in Southwark, England (* D. R. P. Nr. 22

893 vom 5. Januar 1883) verbindet Kern- und Mantelrohr dadurch, daſs auf der

äuſseren Fläche des ersteren und auf der inneren des zweiten Rohres eine

schraubengangförmige Nuth eingedreht ist. Nachdem dann die beiden Rohre in bekannter

Weise warm über einander gezogen worden sind, wobei darauf zu achten ist, daſs sich

die beiden Nuthen genau zu einer ergänzen, wird in den hohlen Schraubengang ein nach

derselben Steigung gewundener Stab hineingedreht, oder es wird die Nuth mit irgend

einem Metalle vollgegossen. Eine Längs Verschiebung der beiden Rohre gegen einander

wird dadurch zur Unmöglichkeit gemacht. Dieses Verfahren ist vorzugsweise für Mantelrohre bestimmt, während sich der Vorschlag von

C. T. de Bange in Paris (* D. R. P. Nr. 24272 vom

10. Februar 1883) auf Ringgeschütze bezieht, wobei also

über das Kernrohr eine gröſsere Anzahl erwärmter Ringe neben und über einander gezogen sind. Um nun

diese einzelnen Ringe sowohl mit dem Kernrohre, als unter sich zu verbinden, gibt

C. de Bange denselben eine doppelkegelförmige

Gestalt. Die äuſsere Fläche des Kernrohres ist am hinteren Ende zuerst zylindrisch

(Fig. 16

Taf. 30)- sodann geht sie in einen Kegelstumpf über, dessen breiteres Ende nach der

Mündung gerichtet ist, und verjüngt sich dann wieder- hierauf folgt eine dritte

Kegelstumpffläche, dann ein cylindrisches Stück, das bis an den Vorsprung reicht,

gegen welchen der Ring E der ersten Ringschicht stöſst.

Von diesem Vorsprunge ab verjüngt sich das Rohr wieder bis kurz vor der Mündung; hier

verstärkt es sich wieder, so daſs die Basis des so gebildeten Kegelstumpfes die

Mündung des Geschützrohres bildet. Auf diesem Rohrkerne sind nun Ringe der

skizzirten Querschnitte aufgezogen, so daſs jedes Gleiten derselben auf dem

Kernrohre und unter sich durch die Ringe B, E und J verhindert wird. Es wird also bei dem Bestreben, das

Kernrohr in der Längenrichtung aus einander zu reiſsen, nicht allein der Widerstand

seines Materials und die Reibung zwischen demselben und der ersten Ringschicht in

Anspruch genommen, sondern vermöge der doppelkegelförmigen Ringe die Festigkeit

aller übrigen Ringschichten. Betreffs genauerer Einzelheiten dieser künstlichen

Metallconstruction muſs auf die Patentschrift verwiesen werden.

Einen ähnlichen Weg schlägt G. A. Cassagnes in Paris (*

D. R. P. Nr. 24804 vom 18. Februar 1883) vor- nur benutzt er statt geknickter

(doppelt) kegelförmiger Ringe solche von schwach trapezförmigem Querschnitte. In

Folge dessen erweitern sich, wie aus Fig. 17 Taf. 30 zu

entnehmen, die inneren Flächen der ersten Ringschicht A

nach der Mündung des Rohres zu, während die äuſseren Flächen jener Ringschicht sich

nach dem hinteren Rohrtheile zu erweitern. Dem entsprechend sind die inneren Flächen

der zweiten Ringschicht gestaltet. Auſserdem ist noch dafür gesorgt, daſs die

einzelnen Ringe unter sich in Verband stehen. – Wie diese Construction wirken soll,

ist nicht recht klar. Nimmt man an, das Kernrohr habe in der Mitte des Ringes A1 das Bestreben sich

zu dehnen, so wird es, da es nach links nicht weiter in den Ring A eintreten kann, indem dessen Querschnitt sich nach

links verjüngt, A1

einfach unter B1 weg

ziehen, was möglich ist, da B sich nach hinten

erweitert. Ein Bruch des Rohres kann also hier und auch an allen anderen Stellen

stattfinden, ohne daſs die Nebenringschichten auf Zug beansprucht werden.

Das Ideal einer künstlichen Metallconstruction würde man dann erreichen, wenn jeder

concentrischen Ringschicht des Rohrkörpers die ihr zukommende Spannung ertheilt

werden könnte. Man müſste dann unendlich viele Ringe mit verschiedenen Spannungen

über einander ziehen, was praktisch unmöglich ist. Man kann sich jedoch eine solche

Gestaltung beim Anwenden von Drahtumwickelungen um das Rohr denken, denen in jeder

Lage eine bestimmte Spannung ertheilt werden kann. Dahin zielende Vorschläge sind

schon vor mehr als 20 Jahren gemacht worden und scheinen sich dieselben neuerdings,

wie Nachrichten aus Frankreich und England bestätigen, verwirklichen zu wollen. Es

macht den Draht zur Verstärkung von Rohren besonders seine hohe absolute Festigkeit

und seine Beanspruchung in der Faserrichtung geeignet. Abgesehen hiervon kann Draht

kalt zur Umwickelung benutzt werden und, wie schon gesagt, jede Spannung erhalten.

Die Längsanspannung des Rohres muſs natürlich vom Kernrohre oder der äuſseren

Umhüllung aufgenommen werden. Eine Schwierigkeit soll bis jetzt die Befestigung der Drahtenden gewesen

sein. Doch scheint dieselbe gehoben, da schon Schieſsversuche mit

Drahtgeschützrohren angestellt wurden.

Der Vorschlag von G. E. Woodbridge in Washington (* D.

R. P. Nr. 22661 vom 2. September 1882) bezieht sich auf ein solches

Drahtgeschützrohr. Es besteht aus einem Kernrohre A

(Fig. 18

Taf. 30), um welches neben einander Längsstäbe B gelegt

sind. Dieselben greifen am Hinterende in ein Schraubengewinde des Kernrohres ein. Um

die Stäbe B legen sich hinten und vorn die Muttern C und D, zwischen welchen

die Drahtwindungen liegen. Vor D ist das Kernrohr noch

durch die Ringe H, J und K

verstärkt, während über D der Ring E Hegt, auf welchen der Schildzapfenring F aufgeschraubt ist. Der Stahldraht kann entweder einen

quadratischen oder flachen rechteckigen Querschnitt haben. Will man die einzelnen

Drähte zusammenlöthen, so empfiehlt es sich, verzinnten Draht zu nehmen und das

ganze Rohr nach beendeter Umwickelung in ein Zinnbad zu tauchen. Durch eine

derartige Erwärmung wird allerdings ein Hauptvortheil des kalt aufgewickelten

Drahtes wieder in Frage gestellt, da man nicht mehr feststellen kann, weiche

Veränderung die Erwärmung im Drahte selbst hervorgerufen hat.

Eine beachtenswerte Neuerung an Schraubenverschlüssen für

Geschützrohre wurde von Vavasseur (* D. R. P.

Nr. 22894 vom 6. Januar 1883) angegeben. Bekanntlich besitzen die gebräuchlichen

Schraubenverschlüsse abgesetztes Gewinde, d.h. der Umfang des Verschlusses bezieh.

des Verschluſslagers ist in 6 Theile getheilt und die Schraubengänge an den

ungeraden Theilen sind weggenommen. Der Verschluſs wird nun so in das Rohr

eingesetzt, daſs die Schraubenwindungen des Verschlusses auf die glatten Stellen des

Verschluſslagers zu stehen kommen; dann wird der Verschluſs in seiner ganzen Länge

gerade in das Rohr eingeschoben und um 60° gedreht. Dadurch fassen die zu einander

gehörenden Schraubengänge in einander und stellen den Verschluſs her. Vavasseur nimmt eine Schraube mit zwei verschiedenen

Durchmessern und bringt auf diesen, jedoch um 60° gegen einander versetzt, die

Schraubengänge an. Die Textfigur stellt einen derartigen in das Rohr eingesetzten

Verschluſs dar. Wie ersichtlich, bedarf derselbe zur Lüftung nur die Hälfte der

Verschiebung der bisherigen Verschlüsse; auſserdem werden verschiedene

Materialschichten des Rohres bei der Explosion in Anspruch genommen.

Textabbildung Bd. 255, S. 429

Ferner hat J. Vavasseur (* D. R. P. Nr. 23064 vom 9,

December 1882) einen

Schiffslaffeten-Rahmen für Geschütze schwersten

Kalibers angegeben., welche frei auf Deck stehen sollen und ihr Feuer nach

allen Richtungen abgeben können. Es sind deshalb quer über das Deck 2 Laufschienen

B1 (Fig. 14 und 15 Taf. 30)

und eine Zahnstange A mit Führungen A1 angeordnet. Auf

diesen läuft mittels der Rollen D1 und der in die Rinnen A1 eingreifenden Klauen E geführt die Grundplatte D, welche in der Mitte einen cylindrischen Aufsatz F zur Unterstützung des Rahmenuntertheiles G

trägt; letzteres kann sich um F drehen und wird auf D durch die Rollen H und

die äuſsere Flansche von D unterfassende Klauen

geführt. Einem Springen und Umkippen des Rahmenuntertheiles ist dadurch vorgebeugt.

Auf F ist der eigentliche Rahmen X befestigt, auf welchem eine der bei Rahmenlaffeten

gebräuchlichen Oberlaffeten läuft. Die Grundplatte D

kann mittels der Getriebe O, L, K auf der Zahnstange

fortbewegt werden, während die Drehung des Rahmens X um

den Aufsatz F mittels der Getriebe W, V, U, T und R bewirkt

wird. In der Feuerstellung empfiehlt es sich, die Grundplatte unmittelbar auf das

Deck aufsitzen zu lassen, welches entweder durch Senken derselben gegen die Rollen

D1 oder durch

Unterschiebung von Keilen bewerkstelligt wird. Die Blechwände Z und C sind zum Schütze

gegen Gewehr- und Kartätschgeschosse angebracht.

Wie schon früher erwähnt worden, bilden Kartätschgeschütze und Geschütze kleinen

Kalibers die Hauptvertheidigungsmittel der groſsen Panzerschiffe gegen angreifende

Torpedoboote. Um nun die Geschütze kleinen Kalibers

leicht von einem Orte zum anderen schaffen zu können, was im Torpedokriege

unumgänglich nothwendigist, construirte Th. Nordenfelt

in London eine sogen. Karrenlaffete (* D. R. P. Nr.

22887 vom 4. Juli 1882). Dieselbe besteht aus zwei convergirenden Wänden a (Fig. 11 bis 13 Taf. 31)

von -Gestalt, welche am höchsten Punkte durch ein starkes Querhaupt mit

einander verbunden sind und mit ihren vier unteren Enden mittels spitzer Schuhe auf

dem Boden ruhen, so daſs durch letztere Einrichtung eine genügend feste Stellung

beim Abfeuern eines Schusses gesichert ist. In der Mitte des Querhauptes ist drehbar

eine senkrechte Gabel b angebracht, welche die

Schildzapfenlager des Rohres e trägt; letzteres besitzt

unter dem Verschluſsstücke die bekannte doppelte Richtschraube f, deren Mutter f1 mit der Seitenricht-Schraubenmutter e aus einem Stücke besteht. Durch letztere geht die

Seitenrichtschraube e1,

welche in den Laffetenwänden gelagert ist und auſserhalb derselben ein Handrad d trägt. Man kann also dem Rohre innerhalb gewisser

Grenzen jede Höhen- und Seitenrichtung geben. Um nun diese Laffete leicht beweglich

zu machen, sind an den hinteren Enden der Laffetenwände 2 Laufräder v so angebracht, daſs sie in der Feuerstellung den

Boden nicht berühren. Auſserdem tragen die Wände auſserhalb des sie verbindenden

Querhauptes 2 senkrechte Schienen h, mit denen 2

Handhaben h1 nach

auſsen umklappbar verbunden sind. In der Feuerstellung hängen die Handhaben nach auſsen

herunter und können auf diese Weise eine Bedienung des Geschützes nicht hindern:

soll dagegen die Stellung desselben gewechselt werden, so werden sie nochgeklappt,

vom Bedienungsmann ergriffen und das Geschütz von letzterem nach hinten

herübergedreht, bis es auf den Rädern v ruht. Jetzt

kann die Laffete, da das Rohr e senkrecht steht, leicht

wie eine Schiebkarre von einer Stelle zur anderen gefahren werden.

Schlieſslich sei noch erwähnt, daſs Nordenfelt (* D. R.

P. Nr. 23883 von 1. December 1882) einen Geschützverschluſs

für Rohre kleinen Kalibers angegeben hat, welcher sich von dem schon

beschriebenen (vgl. 1883 248 * 115) nur dadurch

unterscheidet, daſs statt des Hammers mit Schlagstift ein unmittelbar von einer

Feder vorgetriebener Schlagbolzen angebracht ist. Der Bolzen wird bei der Bewegung

des Keiles gegen den verschluſsblock mittels auf ersterem angebrachter schiefer

Flächen gespannt und von einem Abzug festgehalten; letzterer kann durch Zug

ausgelöst werden. Die schiefen Flächen sind bei einer Abänderung des Verschlusses so

eingerichtet, daſs der Schlagbolzen selbstthätig davon abgleitet, sobald der Keil

seine höchste Lage erreicht hat. Das Geschütz wird also in letzterem Falle im

letzten Augenblicke des Verschlieſsens selbstthätig abgefeuert.

W. S.

Tafeln