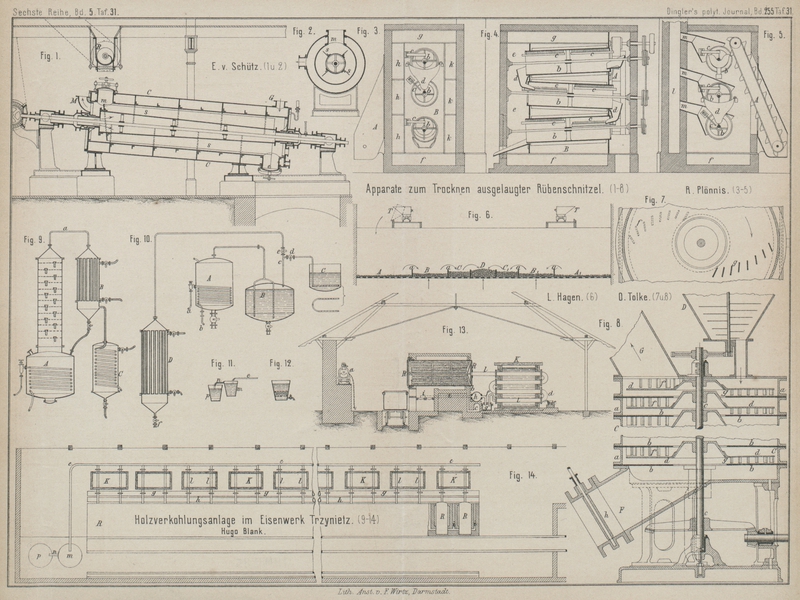

| Titel: | Holzverkohlungsanlage von Hugo Blank in Trzynietz. |

| Autor: | O. G. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 435 |

| Download: | XML |

Holzverkohlungsanlage von Hugo Blank in

Trzynietz.

Mit Abbildungen auf Tafel

31.

H. Blank's Holzverkohlungsanlage.

Prof. Wilh. Sóltz in Schemnitz veröffentlicht in den Bányászati és Kohászati lapok (Berg- und

Hüttenmännische Blätter), 1884 S. 171 im Verlaufe eines längeren Reiseberichtes auch

seine Wahrnehmungen bei einem Besuche der Holzverkohlungsanlage in Trzynietz

(Oesterr.-Schlesien), welche deshalb von allgemeinerem Interesse sind, weil die

Anlage gegenüber den englischen manche Verschiedenheiten zeigt und eine Verwerthung

aller Nebenerzeugnisse anstrebt.

Die in Fig. 9

bis 14 Taf.

31 dargestellte Anlage ist auf eine jährliche Verarbeitung von 18000cbm Holz eingerichtet, zu welchem Zwecke 22

Cylinder oder Retorten R neben einander eingemauert

sind; dieselben sind aus Schmiedeisen – 2m,5 lang

und 1m im Durchmesser – und besitzen eine

guſseiserne Thür und einen an einer Stange mit Oehr befestigten falschen Boden aus

Schmiedeisen, welcher behufs Entleerung der Beschickung durch den Laufkrahn a herausgezogen wird, wobei die Kohle in auf

Schienenwagen stehende Blechkästen fällt. Der falsche Boden ist mit 2 bis 3cm weiten Löchern versehen, damit die

Destillationsgase leichter abziehen können. Die Retorten sind eingemauert; die

Feuerung streicht um dieselben herum, zieht sodann durch den Kanal b in den gemeinsamen Kanal c und von hier in den Schornstein. Aus Fig. 14 ist ersichtlich,

daſs je zwei Retorten mit einer Kühlvorrichtung K

verbunden sind, in welche die Destillationsgase durch eine am hinteren Deckel der Retorte befestigte

Röhre l gehen. Die Destillationsproducte flieſsen durch

die kleinen Seitenröhren d in die gemeinsame Rinne e, die nicht verflüssigten Gase aber bei f in einen gemeinschaftlichen Behälter g und von dort durch 2 oder 3 Röhren in die Sammelröhre

h, von wo die Gase durch die in das Mauerwerk

eingefügten Kanäle i unter die Feuerung gehen. Die

Retorten haben angeblich nur eine Dauer von 9 bis 18 Monaten (in England halten

schmiedeiserne Cylinder 6 Jahre, solche aus Guſseisen 15 Jahre lang aus). Zur

Verkohlung von 250k Holz werden 100k Steinkohle benöthigt, die Temperatur wird auf

350 bis 400° erhalten und die Kohlungsdauer beträgt 8 bis 12 Stunden.

Sobald die glühende Kohle in den vorgestellten Kasten gefallen ist, wird dieser mit

einem eisernen Deckel verschlossen, die Fugen mit Lehm verschmiert und die Kasten

sammt den Wagen 24 Stunden lang in der Kühlkammer stehen gelassen.

Die verflüssigten Destillationsproducte gehen aus dem Sammelkanale e in den Bottich m (Fig. 11), von

hier durch den Ueberlaufkanal n in den tiefer stehenden

Bottich p. In diesen beiden Bottichen hat sich der

gröſste Theil des Theeres wohl schon abgesetzt; damit dies jedoch vollkommener

erfolge, wird die oben stehende Flüssigkeit mittels Dampfpumpe in einen höheren

Behälter abgezogen, von wo dieselbe in ähnlicher Weise wie früher in einen zweiten

und schlieſslich in einen dritten Bottich (Fig. 12) abgelassen wird,

welcher aber in seiner Mitte einen eng gelochten, mit klaren Kokes gefüllten

Doppelboden besitzt.

Behufs Gewinnung von Essigsäure, Aceton, Allyl und Methylalkohol wird das vom Theere

vollständig befreite Wasser in den 20 bis 30hl

fassenden, kupfernen Destillationskessel A (Fig. 10)

gebracht und darin mit bei a ein- und bei b austretendem Dampfe von 3 bis 4at Druck durch eine Schlange erhitzt. Das kupferne

Ableitungsrohr der Destillirblase führt in einen luftdicht verschlossenen

Kupferkessel B, wo es sich in zwei Theile abzweigt, die

mit feinen Löchern versehen sind. Aus diesem Kessel führt wieder ein bei c sich verzweigendes Kupferrohr; der eine Zweig geht in

den offenen Kupferkessel C, auf dessen Boden er in

U-Form mit feinen Löchern mündet; der zweite Zweig führt in den kupfernen

Röhrenkühler D. Die Kessel B und C sind zur Bindung der Essigsäure mit

Kalkmilch gefüllt. Sobald die Flüssigkeit in A

verdampft, wird die übergehende Essigsäure von der Kalkmilch in B gebunden und bildet essigsauren Kalk; die anderen

Destillationsproducte gehen nach Abschluſs des Hahnes d

und Oeffnung des Hahnes e in den Kühler D, von wo sie vollständig verdichtet bei f abgelassen werden; das Ergebniſs ist Wasser, Aceton,

Allyl und Methylalkohol. Nachdem die letzteren sehr flüchtig sind und nach

Abdampfung der ersten 10 Procent des Inhaltes von A

auch diese vollständig entweichen, so ist es nothwendig, daſs, wenn die gesammte

Kalkmilch in B schon burch Essigsäure gebunden wäre und

sich noch essigsaure Dämpfe zeigten, diese durch Schlieſsen des Hahnes e und Oeffnen von d in den

Kessel C gelangen, um da vollständig gebunden zu

werden.

Die in B und C gebildete

Lösung von Calciumacetat wird sodann in eisernen Vorwärmern und Abdampfgefäſsen über

freiem Feuer, oder in treppenförmig über einander gestellten, mit Blei gefütterten

Holzgefäſsen durch Dampfschlangen so lange concentrirt, bis sich auf der Oberfläche

Salzschichten zeigen. Um das so ausgeschiedene Salz von den anhaftenden

Theerbestandtheilen zu befreien, wird es durch die Ueberhitze der

Dampfkesselfeuerung vorsichtig erhitzt bezieh. geglüht. Soll vollkommen reines

Calciumacetat gewonnen werden, so wird das calcinirte Rohsalz durch Lösung und

Krystallisation gereinigt.

Will man bloſs Essigsäure darstellen, dann wird das Calciumacetat mit Salzsäure

aufgeschlossen (auf 100 Th. Salz kommen 90 bis 95 Th. HCl von 1,16 sp. Gew.) und in

kupfernen Gefäſsen destillirt; das Kühlgefäſs wird am besten aus Zinn hergestellt.

Zur Darstellung chemisch reiner Essigsäure ist Natriumacetat zu nehmen.

Die Abscheidung des Acetons, Allyls und Methylalkohols vom Wasser und von einander

beruht auf der Verschiedenheit ihrer Siedepunkte und erfolgt deshalb durch

fractionirte Destillation, welche in Trzynietz in einer dem Savalle'schen Colonnenapparate ähnlichen, stetigen

Destillationsvorrichtung Fig. 9 stattfindet. Die zu

destillirende Flüssigkeit kommt in den mit Dampf erwärmten, nach oben in einen

thurmartigen Aufsatz endigenden Kessel A, welcher durch

eine Anzahl Kupfersiebe in mehrere Colonnen getheilt ist; die aufsteigenden Dämpfe

ziehen durch die Siebe und scheiden die leichter sich niederschlagenden

Wassertheilchen ab, welche sodann auf den einzelnen Sieben eine Wasserschicht von

bestimmter Höhe bilden. Indem die Dämpfe durch diese Wasserschicht hindurchgehen

müssen, werden dieselben noch mehr entwässert, bis die Dämpfe durch das Rohr a in den Röhrenkühler (Dephlegmator) B gelangen. Die in demselben verdichtete, noch Wasser

enthaltende Flüssigkeit wird nach A zurückgebracht,

während die dampfförmigen alkoholischen Bestandtheile sich im Kühler C verdichten und, je nach ihrem Siedepunkte zu

verschiedener Zeit, zuerst Aceton, dann Methylalkohol und zuletzt Allylalkohol bei

der Ausströmung abflieſsen.

Diese Trzynietzer Anlage bietet ein Beispiel für die Vortheile der Retortenverkohlung

und ihrer Ertragsfähigkeit unter solchen Verhältnissen, wo die Nebenerzeugnisse

verwerthet werden können. Bei dem stets gröſser werdenden Mangel an billiger

Holzkohle bereitet dieses Verfahren in Gegenden mit groſsen Wäldern und reichen

Eisenerzlagern eine Umwälzung vor, welche von wesentlichem Einflüsse auf die

Concurrenzfähigkeit mancher Werke sein wird. Es werden jedoch noch Erfahrungen

darüber zu sammeln sein, in wie fern die so gewonnene Holzkohle die Meilerkohle

vollständig ersetzen kann; diesbezügliche Versuche mit Trzynietzer Kohle auf dem Erzherzog Albrecht'schen Werke in der Bindt (Zips) haben solche Bedenken nicht unbegründet

erscheinen lassen.

O. G.

Tafeln