| Titel: | G. Enrico's Dampfmaschine mit Präcisionssteuerung auf der Turiner Ausstellung 1884. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 457 |

| Download: | XML |

G. Enrico's Dampfmaschine mit Präcisionssteuerung

auf der Turiner Ausstellung 1884.

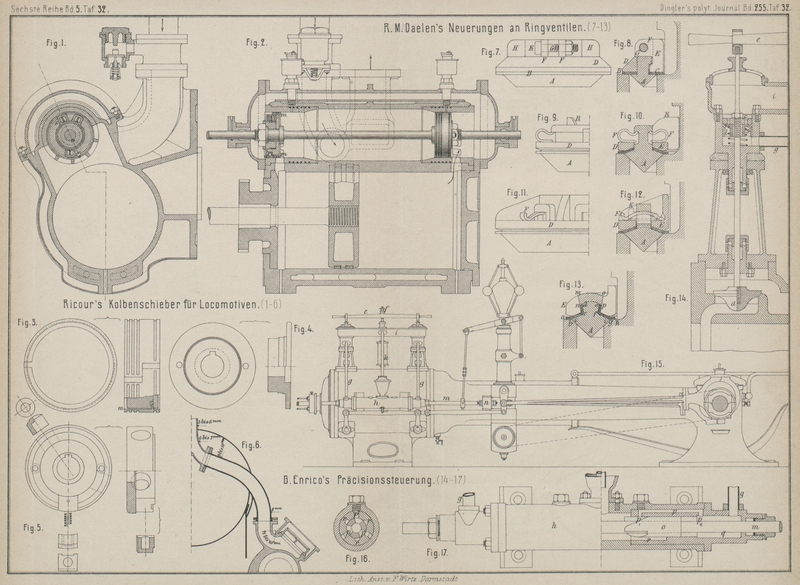

Mit Abbildungen auf Tafel

32.

G. Enrico's Dampfmaschine mit Präcisionssteuerung.

Im Gegensatze zu den vielen mehr oder weniger gut gelungenen Nachbildungen bereits

bekannter ausländischer Typen von Dampfmaschinen mit Corliſssteuerungen in den

verschiedensten Varianten, welche auf der Turiner Ausstellung vertreten waren, fiel

eine 60pferdige wagerechte Condensationsdampfmaschine mit Präcisionssteuerung von

G. Enrico in Turin durch ihre Einfachheit,

Eigentümlichkeit und gute Ausführung auf. Es war auch dies die einzige von 8

ausgestellten schwereren Dampfmaschinen, welche bereits im Anfange der Ausstellung

einen Käufer gefunden hatte, während die 7 übrigen stärkeren Dampfmaschinen von je

20 bis 250e und zusammen etwa 800e keine Käufer gefunden hatten, so daſs zum

Schlüsse der Ausstellung die verschiedenen Ministerien die ganze Sammlung zur

Verwendung in Eisenbahn-Werkstätten und Arsenalen aufkauften. Man kann somit

annehmen, daſs der italienische Dampfmaschinenbau bei der Privatindustrie noch nicht

dasselbe Vertrauen besitzt, welches ihm die Regierung schenkt, wie auch mit sehr

wenigen Ausnahmen die gröſseren Motoren noch fast ausschlieſslich nach Italien

eingeführt werden.

Es ist sicher, daſs die künstliche Schaffung einer von den Naturverhältnissen nicht

begünstigten Industrie, welche bloſs auf Deckung des inländischen Bedarfes

angewiesen und folglich zu sehr den Einflüssen von örtlichen Geschäftsstockungen

ausgesetzt ist, der Regierung eine gewisse Verantwortlichkeit auferlegt hat. Im

gegenwärtigen Augenblicke sind Tausende von Maschinen-Arbeitern in Mailand und Turin

ohne Beschäftigung und müssen dann Regierung, Behörden und Privatwohlthätigkeit mit

groſsen Opfern zu Hilfe kommen.

Die in Fig. 14

bis 17 Taf.

32 dargestellte Dampfmaschine von G. Enrico hatte

folgende Hauptabmessungen:

D = 375mm; l = 800mm; n = 75; c = 2m,000.

Ni = 72e; Ne = 60e; p = 6at.

Hub der Ventile 20mm.

Einströmungsöffnungen 75qc. Ausströmungsöffnungen 75qc.

Höchste Füllung 60%. Ordnungsgemäſse Füllung ⅙%.

Schädlicher Raum 2 Procent vom Cylinderinhalte.

Schwungraddurchmesser = 4m,000. Gewicht 2900k.

Die Dampfvertheilung geschieht mittels einfacher

Tellerventile a (Fig. 14), welche vermöge

einer speciellen Pumpe und unter Vermittelung einer Flüssigkeit – in diesem Falle

Oel – bewegt werden. Auf den beiden Ventilspindeln sind Kolben c angebracht und das Ganze wird am oberen Ende der

Spindel durch einen Hebel e und eine in der Mitte

dieses Hebels bei f einwirkende Feder niedergehalten.

Die kleinen Cylinder, in

welchen sich die Kolben c befinden, stehen unten mit

den Kammern q des Pumpencylinders h (Fig. 15 und 17) durch

Rohre g in Verbindung. Auſserdem sind dieselben oben

durch eine Kammer i unter einander verbunden und

letztere ist mittels des Rohres k mit einer oberhalb

des Pumpencylinders h angebrachten Büchse in

Verbindung. Die Kolben c sind mit kleinen, senkrechten

und durch Ventile l geschlossenen Oeffnungen versehen

und gestatten dieselben, wie weiter unten näher erklärt wird, einen Kreislauf des

Oeles zwischen dem Behälter i und den Kammern q; auſserdem sind die Kolben noch mit seitlichen

Oeffnungen s versehen, welche den gröſsten Hub des

Ventiles bedingen.

Die Pumpe, welche die beiden Einlaſsventile regulirt,

besteht aus zwei durch eine Spindel m vereinigten

Kolben o, welche von einem Excenter auf der Hauptwelle

bewegt werden. Kolben und Spindel bilden ein Ganzes und können sich unter der

Einwirkung eines mit dem Regulator in Verbindung stehenden Hebels in der Führung n drehen. Die Kolben o

sind auf der inneren Stirnfläche mit spiralförmigen Ausschnitten versehen. In den

die Kolben umschlieſsenden Hülsen befinden sich 3 Kanäle p, welche durch Oeffnungen p1, p2 die Kammer q mit dem

mittleren Pumpenkörper verbinden, und ferner mündet noch in derselben Kammer das

oben erwähnte Rohr g ein. Die 3 Kanäle p dienen dazu, die Kammer q mit dem Pumpenkörper h in Verbindung zu

bringen, sobald der Kolben o am Ende seines Hubes nach

links ankommt und die Oeffnungen p1 schlieſst.

Die Steuerung geschieht in folgender Weise: Das ganze

System der Kammern, Röhren, Behälter und des Pumpenkörpers wird mit Oel gefüllt;

sobald sich der Kolben o nach rechts bewegt und dessen

äuſsere ebene Stirnfläche die Oeffnungen der Kanäle p

geschlossen hat, drückt der Kolben auf die Flüssigkeit in der Kammer q und in Folge dessen auch unterhalb des Kolbens c, hebt denselben und damit auch das Ventil a, so daſs die Dampfeinströmung beginnt. Während der

Bewegung des Kolbens o nach rechts legen die 3

spiralförmigen Ausschnitte auf der entgegengesetzten inneren Stirnfläche die 3

Oeffnungen p1 früher

oder später frei, je nach der relativen Stellung der 3 Spiralen, welche von der

höheren oder tieferen Stellung des Regulators abhängt. Sobald die 3 Oeffnungen p1 frei werden, läſst

der Druck unter dem Kolben c nach, in Folge der

Verbindung, welche durch die Kanäle p zwischen der

Kammer q und dem Pumpencylinder h hergestellt wurde, und dann schlieſst die Feder f mittels des Hebels e und der Spindel das

Ventil a; beim Rückgange bewegt sich der Kolben o nach links, dasselbe Spiel wiederholt sich auf der

anderen Seite und während desselben saugt der Kolben o

durch die Röhre g wieder das Oel an, so daſs dasselbe

von Behälter i durch die senkrechten Oeffnungen des

Kolbens c strömt, welche durch den Niedergang des

Ventiles l frei geworden sind, so daſs auf diese Art

der Kreislauf des Oeles unterhalten wird.

Wie man sieht, hängt die Dauer der Druckperiode des Oeles unter dem Kolben c von der relativen Stellung der 3 spiralförmigen

Ausschnitte des Pumpenkolbens c zu den Oeffnungen p1 ab; da diese

Stellung mit der Lage des Regulators veränderlich ist, so erklärt sich leicht, wie

die verschiedenen Expansionsgrade selbstthätig bewirkt werden; je länger nämlich die

Dauer der Druckperiode ist, desto länger bleibt das Dampfventil offen und findet

Einströmung statt, die Expansionsperiode wird vermindert und umgekehrt.

Die Ausströmung geschieht durch zwei unterhalb des

Dampfcylinders angebrachte Drehschieber, welche durch ein Excenter von der

Hauptwelle aus bewegt werden.

Die Condensation erfolgt durch eine mittels Riemen von

der Schwungradwelle aus getriebene Flügelpumpe ohne Ventile mit 6 Flügeln von 280mm Breite, 250mm

äuſserem Durchmesser, 180mm Theilkreis und machte

dieselbe 85 Umdrehungen in der Minute. Die Condensationspumpe kann mit Leichtigkeit

abgestellt werden, indem man den Riemen auf die lose Scheibe bringt. Der Behälter,

welcher die Pumpe umschlieſst, ist in 2 Kammern getheilt, die mit dem mittleren

Theil, in welchem sich die Flügel drehen, in Verbindung stehen; in einer dieser

Kammern findet die Condensation statt, während die Flügel das Condensationswasser

durch die andere Kammer nach dem Auslaufrohre schaffen. Das Dampfausströmungsrohr

ist mit einem Ventile versehen, welches sich schlieſst, sobald die

Condensationspumpe saugt, und sich öffnet, sobald der Dampf unmittelbar ins Freie

treten soll, und es genügt, ein anderes Ventil in der Nähe des Condensators zu

schlieſsen, um ohne Condensation zu arbeiten.

Die Vortheile dieser originellen Construction bestehen

in der Einfachheit der Steuerungsorgane, bei welchen eine Unzahl von Gelenken in

Wegfall kommen, die einfach durch eine Flüssigkeit ersetzt sind; ferner in der

Anwendung eines einfachen, sehr leicht herzustellenden und dicht haltenden

Tellerventiles anstatt der meist üblichen Doppelventile und endlich in der

Möglichkeit einer leichten Umsteuerung durch Verstellung des Excenters, oder unter

Anwendung einer Coulissensteuerung.

H. B.

Tafeln