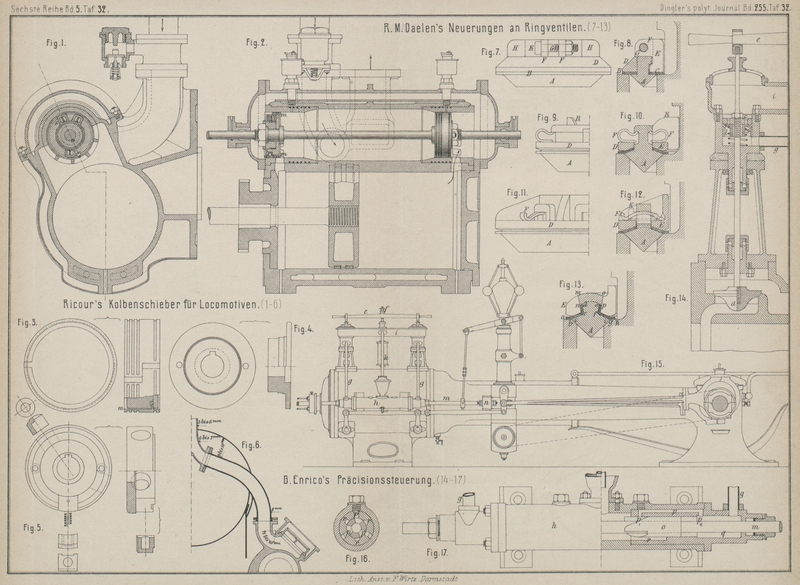

| Titel: | R. M. Daelen's Neuerungen an Ringventilen. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 459 |

| Download: | XML |

R. M. Daelen's Neuerungen an

Ringventilen.

Mit Abbildungen auf Tafel

32.

R. M. Daelen's Neuerungen an Ringventilen.

Werden die einzelnen Theile der Ventilringe für groſse Pumpenanlagen durch Verschraubungen oder Vernietung vereinigt, so ist ein

Lösen der Verbindungen auch bei sorgfältigster Ausführung in Anbetracht der häufig

wiederholten Stöſse, welche diese Maschinentheile auszuhalten haben, nicht

ausgeschlossen. Daher wird von R. M. Daelen in

Düsseldorf (* D. R. P.

Kl. 47 Nr. 28258 vom 4. März 1884) vorgeschlagen, alle derartigen Verbindungen

federnd herzustellen, so daſs ein Lösen auch durch die anhaltendsten Erschütterungen

unmöglich erscheint. Die Ventilringe sind aber in erster Linie aus dem Grunde

mehrtheilig herzustellen, um die Anbringung der Packung zu erleichtern, und enthält

daher die erwähnte Patentschrift eine Reihe Constructionen zur sicheren Befestigung

derselben und zwar sowohl für Leder-, als Gummiliderung.

Eine Anordnung, bei welcher das Ventil nur mit der Lederdichtung auf dem Sitze liegt,

zeigen Fig. 7

und 8 Taf. 32.

Hier wird die Vereinigung der einzelnen Ventiltheile dadurch erzielt, daſs der

eigentliche Ventilring A mit einer über die Sitzfläche

ragenden Verlängerung versehen ist, welche auſsen glatt cylindrisch bearbeitet ist,

auf der Innenseite aber ein unterschnittenes Profil zeigt und zwar entweder, wie

durch die Punktirung angedeutet, ein kegelförmiges, oder etwa das gezeichnete

rechtwinklig vorspringende. Es werden nun zunächst die Lederringe B und C eingelegt, worauf

der geschlossene King D und zuletzt der Ring E aufgebracht wird. E ist

aus einem federnden Metalle hergestellt und an einer Stelle so durchschnitten, daſs

eine Lücke entsteht, welche durch die beiden Ohren F

begrenzt wird. Nach dem Zusammenziehen der Lücke mittels der Schraube G, welche zu diesem Zwecke durch die Oeffnungen der

Ohren F gesteckt wird, hat der Ring E einen kleineren Durchmesser als die innere Auskragung

des Ringes A und kann somit in diesen eingelegt werden.

Nachdem die Schraube G gelöst und entfernt ist, nimmt

der Ring E die gezeichnete Stellung wieder ein und hält

nun unmittelbar den Dichtungsring C und unter

Vermittelung der Rippen H und des Ringes D auch den äuſseren Liderungsring B fest. Unter Umständen können auch beide Seitenflächen

der Verlängerung von A kegelförmig oder mit Vorsprung

hergestellt werden. In diesem Falle wird auch der Ring D wie E als Feder construirt. Sollen die

Dichtungsringe B und C

ausgewechselt werden, so kann das Ventil durch einfaches Zusammenziehen des

Spannringes E mittels der Schraube G leicht in seine einzelnen Theile zerlegt und nach

Ersatz der Dichtungsringe wieder zusammengesetzt werden.

Einfacher noch ist wohl die in Fig. 13 Taf. 32

dargestellte Anordnung, welche indeſs nur da am Platze sein dürfte, wo der

eigentliche Ventilring A selbst auf den Sitz aufschlägt

und die Lederringe nur die Dichtung sichern; letztere werden dadurch in ihrer Lage

erhalten, daſs denselben nach gehöriger Einweichung in Wasser durch Eindrücken des

Ringes A in den Ring E die

Form abcd bezieh. efgh

ertheilt wird. Hierbei entsteht die Spannung in dem weichen Stoffe der Einlage,

sowie in dem Querschnitte des Ringes E, der mittels

einer Säge mehrfach seitlich eingeschnitten ist, so daſs nur der Querschnitt mnop als voller Ring vorhanden ist und bei der Federung

in Betracht kommt. Würde hierbei die ebene Form der Auflageflächen der Lederringe

beibehalten werden (vgl.

Fig. 7 und

8), so

müſste das Maſs bg und damit die ganze Ueberdeckung ah erheblich gröſser als in Fig. 7 und 8 werden, um bei i die erforderliche Stärke zu ergeben. Um dies

möglichst zu vermeiden, sind die Flächen des Ringes A,

auf welchen die Lederringe aufliegen, kegelförmig gemacht.

Fig. 9 und

10

zeigen, wie die Ringe, anstatt dieselben oben nach Fig. 7 und 8 selbst als Federn zu

benutzen, auch ganz geschlossen bleiben und durch besondere Federn F niedergedrückt werden können. Diese auf jeder Seite

des Ringes A mehrfach angebrachten Federn F sind aus Flachstahl von 20 bis 40mm Breite hergestellt. Zwischen je zwei Federn F tragt der Ring E eine

Rippe R zur Führung und zur Hubbegrenzung des

Ventiles.

Anstatt auf jeder Seite des Ringes A Federn anzubringen,

kann auch je eine Feder F (Fig. 11 und 12) zum

Niederdrücken beider Ringe D und E dienen, indem an den betreffenden Stellen die

Verlängerung von A Oeffnungen von solcher Form erhält,

daſs nach dem Festklemmen die Feder nicht mehr ohne Anwendung auſserer Gewalt

losläſst. Anstatt dieser Federn können auch Keile K mit

Verschluſsvorrichtung (Splint u.s.w.) angewendet werden (vgl. Fig. 12 punktirt), wenn

das weiche Verpackungsmittel seiner Natur gemäſs zur Erzielung der Spannung durch

Antreiben der Keile geeignet ist. Für die beiden letzten Constructionen genügt es

auch, die Verlängerung von A in Form von Ohren nur an

den Stellen zu bilden, wo die Federn angreifen sollen; es werden dann die Ringe D und E, sowie die

Lederringe je zu einem Ganzen vereinigt und an den betreffenden Stellen mit

Ausschnitten versehen. Diese in Fig. 11 und 12

dargestellte Anordnung scheint im Allgemeinen den Vorzug zu verdienen.

Tafeln