| Titel: | Neuerungen an Heizungseinrichtungen für Kochzwecke. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 255, Jahrgang 1885, S. 508 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Heizungseinrichtungen für

Kochzwecke.

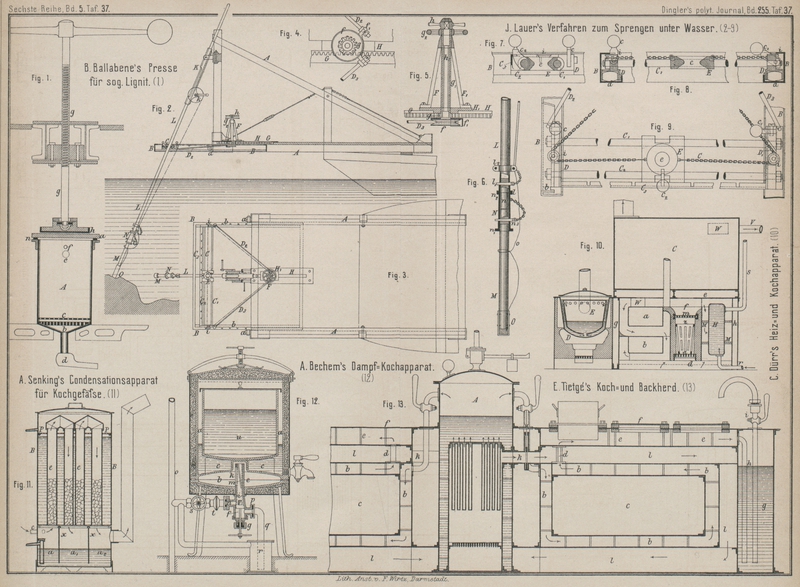

Patentklasse 36. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 37.

Heizungseinrichtungen für Kochzwecke.

Ein von Gust. A. v. Wolffersdorff in Dresden angegebener

Kochherd (* D. R. P. Nr. 24091 vom 19. Januar 1883)

ist zum wechselweisen Gebrauch von zwei Seiten je nach dem durch die Oertlichkeit

bedingten Bedürfnisse eingerichtet; aus diesem Grunde sind auf beiden Seiten sowohl

Feuerungs-, als andere Herdthüren angebracht und werden die beim jeweiligen

Gebrauche nicht zur Verwendung kommenden Thüren durch Chamottesteine versetzt. Die

Führung der Feuergase kann je nach Einstellung zweier Klappen und eines Schiebers so

angeordnet werden, daſs entweder Kochherd und Back- und Bratröhre zusammen, oder

jedes allein geheizt werden kann. Zur Vermeidung des Springens ist ferner die

Kochherdplatte in 5 Theile zerlegt, deren zusammenstoſsende Kanten abgeschrägt sind

und sich hierdurch über einander legen, um ein Durchdringen des Rauches möglichst zu

verhüten.

Auch an den Verschluſsthüren der Kochröhre und der Feuerungsanlage ist eine Neuerung

angebracht, indem diese Thüren durch vier seitlich vorstehende Zapfen in Bügel des

Rahmens derart fassen, daſs zum Oeffnen die Thür gehoben wird, dabei die beiden

oberen Zapfen ihr Auflager verlassen, wodurch ein Aufklappen der Thür um die unteren

Zapfen ermöglicht ist: die Thür liegt dann wagerecht, indem ein an derselben

angebrachter Winkel sich mit dem abstehenden Schenkel auf den unteren Rahmen legt

und dadurch die Thür in ihrer Lage hält.

Die besondere Anordnung der Feuerzüge bei Kochöfen ist

Gegenstand der Erfindung von Friedr. Hahn in Laasphe (*

D. R. P. Nr. 21641 vom 8. November 1881); jedoch ist eine bemerkenswerthe Neuerung

hierbei nicht vorhanden.

Um eine möglichst vollständige Berührung der Kochplatte eines Kochofens durch die Flammen hervorzurufen, trennt J. Jung in Amalienhütte (* D. R. P. Nr. 22923 vom 5. September 1882) den Feuerraum

unter der Platte in zwei Theile durch eine mit seitlichen Durchbrechungen versehene

lothrechte Platte. In dem vorderen Theile befindet sich der Rost- die Flammen sind

somit gezwungen, zuerst seitlich zu ziehen, dann durch die Oeffnungen der Platte zu

streichen und hinter dieser sich wieder vereinigend in die weiteren Feuerzüge zu

gelangen. Es wird aber hierbei auch ein Theil der Kochplatte, nämlich der dicht

hinter der Trennungsplatte liegende, wenig von den Flammen getroffen, also eine

völlig gleichmäſsige Flammenvertheilung doch nicht erzielt werden.

Weitere Vorschläge betreffen die Erzeugung einer möglichst

vollkommenen Verbrennung. Hierzu verengt E. A.

Schott in Kreiensen (* D. R. P. Nr. 23192 vom 3. Mai 1882) den aus

Formsteinen erbauten Feuerraum über dem Roste und leitet den Feuergasen dicht. über

dem kleinsten Querschnitte der Verengung erhitzte Luft zu. Ferner schützt dieses

latent die Anwendung eines auf die Herdplatte aufsetzbaren, aus drei in einander

gesteckten Blechcylindern bestehenden Bratofens; die

Feuergase streichen durch den Zwischenraum der inneren Cylinder, der äuſsere

ringförmige Zwischenraum ist mit schlechten Wärmeleitern ausgefüllt- ein besonderes

Rohr leitet dann die Rauchgase nach dem Schornsteine. Dieser Bratofen wird somit

eine besonders starke Erhitzung erfahren. Es ist ferner die eigenthümliche Anordnung

spiralförmiger Feuerzüge angegeben, welche bei einem gröſseren Kochgefäſse, das

unmittelbar über dem erwähnten eingeschnürten Feuerraume steht, die aus diesem

tretenden Feuergase zwingen, in Spiralgängen unter dem Boden des Kochgefäſses sich

zu bewegen, ehe sie nach dem Schornsteine abziehen. Der lange Weg wird allerdings

eine möglichste Ausnutzung der in den Feuergasen enthaltenen Wärme erzielen lassen.

Noch ist auf die Anordnung eines in geringer Entfernung unter der Einschnürung des

Feuerraumes liegenden zweiten Rostes hinzuweisen; auf diesem Roste soll ein leichtes

Feuer unterhalten werden, durch welches die Feuergase streichen müssen, um so eine

möglichst vollkommene Verbrennung zu erzielen., was praktisch selten der Fall sein

wird.

Die Vorwärmung der Verbrennungsluft ist von Carl Schürmann in Crefeld (* D. R. P. Nr. 21423 vom 9.

Juni 1882) insbesondere für Kochherde ins Auge gefaſst;

es soll dieselbe in einem Eisenblechkasten erfolgen, der vor dem Feuerraume liegt

und von diesem durch einen lothrecht gestellten Rost getrennt ist, durch welchen die

erwärmte Luft zu dem Feuer treten soll. Da aber bekanntlich eine vollkommene

Verbrennung nicht dadurch erzielt werden kann, daſs mäſsig warme Luft in groſser

Menge zu dem Feuer tritt, so dürfte diese Anordnung als eine verfehlte zu bezeichnen

sein. Es sei an dieser Stelle überhaupt bemerkt, daſs in neuerer Zeit die Sucht,

eine vollkommene oder eine sogen. Rauch-Verbrennung zu erzielen, eine überaus groſse

Zahl von latenten hervorruft, welche meist von ganz falschen Voraussetzungen ausgehen; es wird der

Werth der vollkommenen Verbrennung vielfach überschätzt, womit allerdings nicht

ausgeschlossen sein soll, daſs durch wirklich gute Einrichtungen thatsächlich eine

Brennmaterialersparniſs erzielt werden kann; es dürfte nur ein gewisses Miſstrauen

den meisten der Einrichtungen für vollkommene wie für Rauch-Verbrennung gegenüber zu

empfehlen sein.

Eine der besseren Einrichtungen für vollkommene Verbrennung bei Kochherden ist von Will

Greene in Brooklyn (* D. R. P. Nr. 24777 vom 7. Februar 1883) angegeben.

Hier gehen vom Feuerraume, in welchem das Brennmaterial, als welches harte Kohle,

Anthracit, Holz oder Kokes verwendet werden kann, verbrannt wird, zwei in gleicher

Richtung wagerecht laufende Feuerzüge ab, die durch eine hohle Wand von einander

getrennt sind. Von dem Hohlräume der letzteren, sowie von seitlich an den Feuerzügen

liegenden Kammern kann die in diesen Räumen stark erhitzte Luft, welche in dieselben

von auſsen eintritt, durch hohle Feuerbrücken, welche quer durch die Feuerzüge

laufen und mit Löchern versehen sind, in die Feuerzüge gut vertheilt eintreten, so

daſs eine möglichst vollkommene Verbrennung der Feuergase veranlaſst wird. Es ist

aber bei vorliegender Anordnung eine Regelung des Zutrittes der erhitzten Luft nicht

ermöglicht, was jedenfalls zur vollkommenen Erreichung des Zweckes nothwendig ist.

Allerdings ist zu bemerken, daſs eine solche Regelung seitens der den Kochherd

benutzenden Personen kaum in richtiger Weise erfolgen würde, weshalb es aber

überhaupt bei solchen Vorrichtungen nicht empfehlenswerth sein wird, umständliche

Einrichtungen zu treffen, wenn dieselben auch sonst bei guter Handhabung zum Ziele

führen würden. Für vorliegende Neuerung kommt noch hinzu, daſs die Reinigung der

Lufterhitzungskammern wohl vernachlässigt wird, so daſs sich die kleinen Löcher der

Feuerbrücken bald mit Flugasche zusetzen werden.

Unter Neuerungen an Rosten für Kochöfen ist zunächst der

von Franz Wundrack in Zeitz (* D. R. P. Nr. 23007 vom

5. September 1882 und * Zusatz Nr. 25522 vom 7. Juni 1883) angegebene Sparrost zu erwähnen; derselbe besteht aus einem unter

dem Planroste des Füll-Schachtes aufgehängten Treppenroste mit wenigen Stufen. Diese

Stufen können mittels einer Schubstange von auſsen etwas schräg gestellt werden, so

daſs die auf demselben sich sammelnde Asche abfällt. Der Sparrost hat den Zweck, die

durch den Planrost fallenden Kohlentheilchen aufzunehmen und ihre vollständige

Verbrennung zu veranlassen. Durch das Hauptpatent ist auch noch die Anordnung eines

in dem Feuerraume liegenden, mit drei Schenkeln versehenen Wasserrohres geschützt:

die Schenkel münden an drei Seiten des Herdes, so daſs ein beliebig aufgestellter

Wasserbehälter leicht angeschlossen werden kann. Ferner ist noch die Anordnung eines

Rohres angegeben, welches durch den Feuerraum lothrecht führt und einerseits nahe

dem Fuſsboden des Küchenraumes, andererseits an der Seite des Ofens mündet. Dieses Rohr soll dazu

dienen, kalte, auf dem Fuſsboden lagernde Luft abzusaugen, zu erwärmen und in den

Raum zu senden.

Um das häufige Nachfüllen von Brennmaterial unnöthig zu machen, und durch Einführung

frischen Brennstoffes unter die brennende Schicht eine

gute Verbrennung zu erzielen, setzt Christ. Geiſs in

Bockenheim hei Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 19408 vom 14. März 1882) in den

Feuerraum einen Kasten, welcher das für einen Tag nothwendige Brennmaterial fassen

kann. Dieser Kasten ist mit zwei Böden versehen, von welchen der obere auf einer

Zahnstange sitzt und entsprechend der durch eine Kurbel und ein Zahnrädchen

eingeleiteten Bewegung derselben auf und nieder bewegt werden kann. Der Kasten

schlieſst mit 2 Seiten nicht an die Wände des Feuerraumes an, sondern es führen

gegen diese von den oberen Kanten des offenen Kastens zwei Roste. Entsprechend der

Verbrennung des Brennmaterials werden nun durch Aufwärtsbewegen des verschieblichen

Bodens frische Kohlen in die obere brennende Schicht gebracht, wobei letzterer durch

die seitlichen Roste die nothwendige Verbrennungsluft zugeführt wird. Diese

eigenartige Beschickung des Rostes hat sich dem Prinzipe nach bei neueren englischen

Kaminfeuerungen als zweckmäſsig für eine gute Verbrennung erwiesen, da die sich aus

den frischen Kohlen entwickelnden Gase durch die glühende Schicht ziehen müssen und

in dieser zur Verbrennung gelangen.

Eine Verbindung des gröſsten der Herdringe mit einem Korbroste, dessen Boden durch einen Planrost gebildet wird, ist von Emil Siebenlist in Berlin (* D. R. P. Nr. 23239 vom 17.

Januar 1883) zu dem Zwecke angegeben worden, um durch Schütteln des Rostes bei etwas

angehobenem Ring ein Ausfallen der Asche zu erzielen, wodurch verhindert werden

soll, daſs Kokesreste unverbrannt in den Aschenfall gerathen und Schlacke und Asche

den Rost verstopfen. Hierbei ist ferner, um eine vollständige Verbrennung zu

veranlassen, eine Zuführung erhitzter Luft zu den aus dem Korbroste nach dem

Feuerzuge entweichenden Feuergasen angeordnet. An dieser Stelle ist der Korb mit

einer gröſseren Oeffnung versehen, welche von Messingröhrchen umrahmt ist, die am

Herdringe mit der Auſsenluft in Verbindung stehen und ferner mit Löchern versehen

sind, aus welchen die Luft zu den Feuergasen strömen soll. Diese Einrichtung

erscheint werthlos, da die Röhrchen nach kurzer Zeit verstopft sein werden.

Conrad Müller in Hamburg (* D. R. P. Nr. 25 750 vom 12.

August 1882) bildet den Rost in wenig einfacher Weise aus mit Wasser gefüllten Röhren, welche in zwei Reihen über einander liegen

und dann durch Kasten und Röhren mit einander verbunden sind. Die beiden Rohrroste

dienen je nach dem Bedarfe eines gröſseren oder kleineren Feuers einzeln zur Aufnahme des Brennmaterials. Ob nun das

erhitzte Wasser irgendwie Verwendung finden soll, ist nicht angegeben; ohne weitere

Sicherheitsvorkehrung dürfte diese Wassererhitzung bedenklich sein, sowie auch' irgend ein Vortheil

nicht vorauszusehen ist.

Bemerkenswerthe Neuerungen für Kochherde und Kochöfen

hat Herm. Wickel in Fulda, jetzt in Berlin (* D. R. P.

Nr. 21876 vom 8. Juli 1882 und * Zusatz Nr. 26392 vom 12. Oktober 1883) angegeben.

Wickel will hauptsächlich die bei dem Kochen

entstehenden Dämpfe gleich nach ihrem Entstehen ableiten, ohne daſs sie sich mit der

Luft des Kochraumes mischen können, ein Verfahren, das für die Entfernung anderer

belästigender bezieh. gesundheitsschädlicher Dämpfe und Gase bereits durch

mannigfache Einrichtungen benutzt ist und sich auch im vorliegenden Falle bestens

empfiehlt. Hierzu bringt Wickel auf dem Kochherde einen

kastenförmigen Aufsatz an, welcher in den Vorder- und Seitenwandungen mit bewegbaren

Fenstern aus Glimmerscheiben versehen ist; die Decke des Kastens ist gewölbt und

führt von ihrem Scheitel ein Rohr nach dem Schornsteine, das mit einer leicht zu

handhabenden Drosselklappe versehen ist. Dieses Rohr leitet also die entstehenden;

Dünste und Dämpfe ab und geschieht dies auch, wenn behufs Handhabung der Kochgefäſse

die Schieberfenster geöffnet sind; es muſs dann nur vorher das Abzugsrohr ganz

geöffnet werden. Eine an dem Aufsatze angebrachte Lampe dient zur Beleuchtung der

Herdfläche.

Textabbildung Bd. 255, S. 512

Für Kochöfen, welche auch zum Heizen benutzt werden sollen, hat Wickel ferner die Einrichtung angegeben, welche in

einem Rohre besteht, das seitlich vom Ofen die Feuergase aus den im Herde

angebrachten Heizkanälen, welche mit dem Feuerraume in Verbindung gebracht werden

können, in einen über der Decke des Aufsatzes gebildeten Raum leitet; aus diesem

führt dann ein Rohr die ziemlich ausgenutzten Gase nach dem zum Schornsteine

gehenden Abzugsrohre, mit welchem auch ein zweites seitliches Rohr, das dicht unter

der Herdplatte mündet, und das erstgenannte Rohr in Verbindung steht. Je nach der

Einstellung von in den

einzelnen Rohren angebrachten Klappen können nun die Feuergase unmittelbar nach dem

Abzugsrohre oder behufs Erwärmung des Raumes zuerst durch die im Kochherde

angeordneten, an dessen Wänden liegenden Heizkanäle und dann nach dem genannten

Räume über der Aufsatzdecke geleitet werden, ehe sie nach dem Schornsteine ziehen.

Im Zusatzpatente wendet Wickel die Anordnung des

Dunstabzuges für Kachelöfen an, welche zugleich zum Kochen Verwendung finden sollen.

Der Ofen enthält dann die Kochplatte und über derselben den an der Vorderwand mit

groſsem Schieberfenster versehenen Dunstraum, aus Welchem ein Rohr die Dämpfe

ableitet. Neben und hinter diesem Räume ziehen die Feuergase in den oberen

Ofentheil. Aus dem untersten Feuerzuge führt ein zweites durch Drosselklappe

absperrbares Rohr nach dem Schornsteine. Soll dann der Ofen nur zum Kochen verwendet

werden, wie in der warmen Jahreszeit, so können die Feuergase aus dem Feuerraume des

Herdes unmittelbar durch Oeffnen genannter Klappe nach dem Schornsteine geleitet

werden. Die vorliegenden, durch beigegebene Figuren ihrem Aeuſseren nach

dargestellten Neuerungen erscheinen sehr zweckmäſsig; in der zweiten Form, dem Koch-

und Heizofen, ist ein einfacher, für Arbeiterfamilien passender Apparat geschaffen,

welcher das Kochen im Wohnräume ermöglicht, ohne daſs die Kochdünste in diesen

gelangen; der Berichterstatter kann aus eigner Anschauung diese Wiedersehen Oefen

der Beachtung empfehlen.

A. Senking in Hildesheim (* D. R. P. Nr. 25 031 vom 21.

Januar 1883) will die in geschlossenen Kochgefäſsen sich entwickelnden Dämpfe niederschlagen, um die von denselben

mitgeführten Substanzen aufzufangen und wieder zu verwerthen. Der Apparat besteht,

wie Fig. 11

Taf. 37 zeigt, aus zwei cylindrischen Gefaſsen, von denen das untere durch zwei

nicht ganz bis zum Boden reichende Wände x in 3 Räume

a, a1, a2 getheilt ist; der

obere Behälter B enthält einige U-förmig gebogene

Röhren e, die im Boden von B ausmünden und welche oben durch eine gelochte Platte P gehalten werden. Diese Röhren können mit grobem

Kiese, mit Glasschlacken o. dgl. gefüllt werden, zu welchem Zwecke sie unten durch

Sieb oder Geflecht verschlossen sein müssen. Die Behälter werden theilweise mit

Wasser gefüllt, der aus dem Kochgefäſse ausströmende Dampf tritt durch das Rohr c in den Apparat, zieht durch die Röhren und schlägt

sich in den Räumen a nieder und gibt seine Wärme an das

im Apparate befindliche Kaltwasser ab; die mitgeführten besten Substanzen sollen

sich in dem Wasserinhalte des unteren Behälters absetzen. Die ganze Einrichtung

scheint wenig Werth zu besitzen; namentlich dürfte die Füllung der Röhren e den durchziehenden Dämpfen zu groſsen Widerstand

bieten, wie sich auch die meisten festen Theile in dieser Füllung absetzen werden,

also doch verloren gehen. Senking sagt wohl in der

Patentschrift, diese Füllung sei nicht geradezu nothwendig; es scheint dieselbe aber

überhaupt den beabsichtigten Zweck zu vereiteln.

An seinem Dampfkochapparate hat David Grove in Berlin (* D. R. P. Nr. 26220 vom 14. März 1883, vgl. 1883

250 * 209) nur unwesentliche Aenderungen angegeben;

es scheint, als wenn dieses Patent nur nachträglich die in D. R. P. Nr. 21031

angegebene Verbindung der Kochkessel mit einem offenen Dampferzeuger und den im

Rauchkanale der Feuerungsanlage liegenden Siederöhren schützen sollte.

Emil Tietgé in Ospedaletti bei San Remo, Italien (* D.

R. P. Nr. 27633 vom 30. December 1883) benutzt überhitzten

Dampf zum Kochen und Backen in der Weise, daſs, wie Fig. 13 Taf. 37 zeigt, im

Herde ein Dampfkessel A angeordnet ist, von dem aus der

Dampf in die Heizräume b geleitet wird, welche die

Brat- und Kochröhren c umgeben. Nachdem der Dampf die

Wandungen dieser Räume, deren Anzahl beliebig sein kann, umspült hat, gelangt

derselbe durch eine Röhre d in den Räume, um die

Kochplatte f zu heizen, auf welche in üblicher Weise

die Kochgeschirre gesetzt werden. Von den Räumen e aus

flieſst der Dampf durch die Röhrend in einen Wasserbehälter g, so daſs der Dampf niedergeschlagen wird. In der Scheidewand zwischen

dem Heizraume e und dem Behälter g befindet sich eine kleine Oeffnung, durch welche der

Dampf oberhalb des Wassers gelangt und auf dieses stets drückt, so daſs bei Oeffnung

des Hahnes i das zum Kochen erforderliche Wasser dem

Behälter entnommen werden kann. Von Zeit zu Zeit muſs letzterem kaltes Wasser

zugeführt werden, damit das Niederschlagen des Dampfes regelmäſsig vor sich geht.

Die Feuergase werden durch die Röhren k in Kanäle l geleitet und berühren auf ihrem Wege zunächst die

Auſsenflächen der Dampf heizräume b und e, überhitzen also den Dampf auf die zum Braten

erforderliche Temperatur und gelangen dann durch einen gemeinschaftlichen Kanal zum

Schornsteine. Der Dampfkessel ist mit Sicherheitsventil versehen, aus welchem der

abblasende Dampf durch ein Rohr abgeleitet wird. In welcher Weise das Speisen des

Dampfkessels erfolgt, ist nicht angegeben und scheint hierin eine nicht überwundene

Schwierigkeit zu liegen. Es dürfte die ganze Anordnung auch eine gewisse

Explosionsgefahr in sich bergen, da die einzelnen Dampfräume kaum nachgesehen werden

können, ein Durchrosten einzelner Stellen also nicht entdeckt werden kann.

Um in einem Dampfkochtopfe auch mit niedrigerer

Temperatur kochen zu können, als sie dem Dampfdrucke entspricht, gibt Adolf Bechem, in Firma Bechern und Post in Hagen,

seinem Kochtopfe die in Fig. 12 Taf. 37

dargestellte patentirte Einrichtung. Der cylindrische, guſseiserne Topf a, welcher zur Verhinderung von Wärmeverlusten mit

schlechten Wärmeleitern umgeben ist, besitzt einen doppelten Boden b zur Aufnahme des zum Kochen zu verwendenden Dampfes.

Auf der oberen Fläche von b sind guſseiserne Rippen c angeordnet zur Vergröſserung der die Dampfwärme in

den Kessel a übertragenden Fläche. In den Boden b

ist der zur Regelung der

Kochtemperatur dienende Apparat eingeführt, welcher aus einem in seiner ganzen Länge

mit einem Viertelkreisausschnitte versehenen, oben offenen Kupferrohre e besteht, das bis in das Kopfstück des Dampfraumes b reicht und in die untere Bodenwand eingeschraubt ist;

unterhalb dieses Gewindes trägt das Rohr ein Hahngehäuse f mit Stopfbüchsenverschluſs g. In dieses

Gehäuse ist ein hohles, unten offenes und mit einer Einströmungsöffnung i versehenes Küken eingesetzt, das nach aufwärts in ein

oben offenes Rohr k ausläuft, welches bis zum Ende des

festen Rohres e reicht. Das innere Rohr k besitzt einen Schlitz m,

der sich in einer Schraubenlinie von Vierteldrehung und einer Steigung gleich der

Länge des Rohres k über dieses hinzieht. Das Hahnküken

wird nun mit dem Rohre k durch Handrad und Spindel

gedreht, wobei in Folge der durch den Schlitz m

hervorgerufenen Federung ein dichtes Anlegen des inneren Rohres an das äuſsere

erfolgt. An dem Hahngehäuse f befindet sich eine

Flansche n zum Anschlüsse des Dampfrohres o und eine zweite Flansche p zum Anschlüsse des Niederschlagswasserrohres q; letzteres führt in einen Sammeltopf und schlieſst dann wieder an das

Dampfrohr o an, in welches ein Absperrventil s und eine Vorrichtung t

zum geräuschlosen Einlassen von Dampf in Wasser eingeschaltet ist. In den Kochkessel

a wird der zur Aufnahme der Speisen bestimmte

kupferne Topf u auf die Rippen c gesetzt. Zur besseren Wärmeübertragung wird in das Gefäſs a etwas Wasser eingebracht, welches verdampft. Soll nun

mit der vollen Temperatur des Heizdampfes gekocht werden, so wird bei geöffnetem

Ventile s das Hahnküken so gestellt, daſs die

Einströmungsöffnung i voll geöffnet ist. Dabei steht

der Schlitz m so vor dem Ausschnitte in e, daſs er bis unten hin frei ist- bei dieser Stellung

strömt also der Dampf voll durch i und k in den Dampfraum b ein

und das gesammte sich bildende Niederschlagswasser flieſst durch das Rohr q in den Topf r und,

nachdem dieser gefüllt ist, in die Leitung o ab. Für

den Fall, daſs im Kochkessel eine geringere Temperatur als diejenige des Dampfes

durch theilweises Heizen mit Dampf und Wasser erzielt werden soll, wird das Küken

nebst dem Rohre k so eingestellt, daſs die Oeffnung i und der Schlitz m mehr

oder weniger geschlossen sind. Hierbei wird sowohl der Dampfeintritt in den Raum b gedrosselt, als auch das Niederschlagswasser

theilweise in diesem zurückgehalten, also die Heizkraft verkleinert, Soll nur in dem

Kochkessel durch heiſses Wasser ein Warmhalten der Speisen bei geringerer Temperatur

erzielt werden, so wird das Küken ganz geöffnet, dagegen das Ventil s mehr oder weniger geschlossen. Der Dampfdruck treibt

dann das in r enthaltene Wasser in den Raum b, in welchem zu Folge des theilweisen Schlieſsens von

s geringere Spannung herrscht; durch das Ventil s tritt dann nur so viel Dampf in den Raum b ein, als zum Warmhalten des Wassers nothwendig ist.

In die Rohrleitung o ist ein kegelförmig erweitertes

Gehäuse mit feinmaschigem Kupferdrahtgewebe eingeschaltet, wodurch ein geräuschloses Eintreten des Dampfes

in das Wasser erzielt wird.

Bechem und Post bringen diesen bemerkenswerthen

Dampfkochtopf (* D. R. P. Nr. 28053 vom 11. Januar 1884) in Verbindung mit ihrer Niederdruck-Dampfheizung an (vgl. 1882 245 * 292. 1883 247 * 292),

welche in neuester Zeit groſse Anwendung findet und sich namentlich für Wohnhäuser

bewährt hat, indem sie für dieselben eine billige, gefahrlose und wenig Bedienung

erfordernde Sammelheizung schafft.

Bei dem Dampfkochtopfe von Hudson Maxim in Pittsfield, Nordamerika, wird überhitzter Dampf

unmittelbar zu den zu kochenden Speisen geleitet. Der Apparat, welcher im Scientific American, 1884 Bd. 50 * S. 146 angegeben

ist, besteht aus dem Kochgefäſse, welches von einem doppelten Mantel umgeben, mit

schwerem Deckel bedeckt ist und auf einem zweiten Gefäſse steht, das theilweise mit

Wasser gefüllt wird. Von diesem nach unten sich kegelförmig erweiternden Gefäſse

geht seitlich ein weites, mit Verschluſskappe versehenes Rohr aufwärts, in welchem

ein enges Rohr achsial angeordnet ist, das durch den Boden des unteren Gefäſses geht

und sich dicht unter demselben in zwei Lagen spiralförmig gewundener Röhren

fortsetzt. Der Topf wird auf eine Oeffnung der Herdplatte gesetzt, so daſs diese

Rohrspiralen in den Feuerzug hinein ragen und also von den Feuergasen umspült

werden. Durch die Erwärmung des Kochtopfes bildet sich aus dem Wasserinhalte des

unteren Gefäſses Dampf, welcher aus dem seitlichen Rohre durch das genannte achsiale

Röhrchen in die Rohrspiralen entweicht, in diesen überhitzt wird, dann durch ein

Röhrchen in das Kochgefäſs selbst eintritt und endlich an dem Rande desselben noch

in den Zwischenraum der doppelten Wandung gelangt, somit auch diese erhitzt. Die im

Boden des Kochgefäſses befindliche Einmündung des Dampfröhrchens ist mit einem

Ventile versehen, das sich durch den Dampfdruck hebt, aber sich selbstthätig

schlieſst, wenn derselbe durch Aufhören des Heizens sinkt, und somit ein Eindringen

von Speiseflüssigkeit in das Dampfröhrchen verhütet. Der erwähnte schwere Deckel ist

nur aufgelegt, so daſs derselbe sich heben kann und den Dampf abblasen läſst, falls

dessen Druck zu hoch steigt. Die Vorrichtung erscheint brauchbar und einfach.

Einige Neuerungen bezwecken, den Kochherd auch zur Heizung zu benutzen. Carl Dürr in Stuttgart

(* D. R. P. Nr. 19002 vom 4. März 1881 und Zusatz * Nr. 27 811 vom 14. December

1883) verbindet eine Luftheizung der angrenzenden

Wohnräume mit der Kochherdfeuerung, indem die Feuergase im Herde derart geleitet

werden, daſs sie von dem Füllschachte z aus (Fig. 10 Taf.

37) die Luftheizkammern a, b, d, e, g und h umspülen oder an denselben vorbeistreichen. Diese

Luftkammern werden an eine Zuführung frischer Luft angeschlossen und stehen in

Verbindung mit der in der Wand angeordneten flachen Luftsammelkammer C, aus welcher die erwärmte Luft durch die Kanäle W den zu heizenden Wohnräumen zugeleitet wird. Zum Zwecke der

Entfernung der Abluft wird ein Schlot V angebracht,

welcher durch Einleitung warmer Luft von C aus erwärmt

werden kann, was sich natürlich nur empfehlen wird, wenn Lüftung ohne Heizung

erfolgen soll. Es ist im Herde noch ein Wasserkessel H

mit Steigrohr s und Rücklaufrohr r angebracht, welcher von den Feuerzügen M umgeben ist; es soll hierdurch eine Versorgung der

Räume mit warmem Wasser erfolgen. Für den Kessel D mit

dem als Kochgefäſs dienenden Einsatze E ist eine

besondere Feuerung vorgesehen. Dem augenblicklichen Bedürfnisse entsprechend kann

durch Einstellung entsprechender Klappen ein Kochen mit oder ohne Heizung erfolgen;

im letzteren Falle kann auch der wagerecht verschiebbare Rost m statt des Rostes n

benutzt werden. Die weiteren in den Patenten angegebenen Neuerungen betreffen

Einrichtungen an Stubenöfen und sind an anderer Stelle zu besprechen.

Die von J. A. Eggers in Hamburg (* D. R. P. Nr. 26 483

vom 21. Oktober 1883) vorgeschlagene Verbindung der Koch-

und Heizeinrichtung besteht darin, daſs an den Feuerraum eine gemauerte

Heizkammer sich anschlieſst, welche durch ein Rohr mit frischer Luft von auſsen

versehen wird. Durch diese Kammer führt auch das Rauchrohr, welches aus den

Feuerzügen des Herdes die Rauchgase entnimmt und sie vor der erwähnten

Luftheizkammer noch durch den Feuerraum leitet, damit die Rauchgase daselbst noch

einmal erhitzt werden; dieses Rauchrohr wird dann durch angrenzende Räume geführt

und soll eine Heizung derselben herbeiführen; zugleich wird in diese Räume frische

erwärmte Luft von der genannten Heizkammer aus geleitet. Im Sommer führt ein drittes

Rohr unmittelbar die Rauchgase nach dem Schornsteine. Diese Anordnung des durch den

Feuerraum ziehenden Rauchrohres dürfte aber nicht zu empfehlen sein, da dieses Rohr

bald durchgebrannt sein wird.

Für die bekannte Verbindung der Kocheinrichtung mit einer

Wasserheizung, welche durch Herm. Libau in

Sudenburg-Magdeburg vielfach ausgeführt wird, gibt derselbe neuerdings in seinem 2.

Zusatzpatente * Nr. 24172 vom 8. December 1882 zu Nr. 1524 vom 9. April 1877 an, den

die Feuerung umgebenden Heizschacht statt aus stehenden Röhren oder gewundenen

Schlangen oder Doppelcylindern oder liegenden Heizplatten, durch welche Gefäſse das

zu erwärmende Wasser flieſst, in beliebiger Form in Verbindung mit schlangen- oder

knieförmig gebogenen gehenden oder liegenden Heizröhren herzustellen und nach Bedarf

eine beliebige Anzahl solcher Schächte in Anwendung zu bringen.

K. H.

Tafeln