| Titel: | Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.

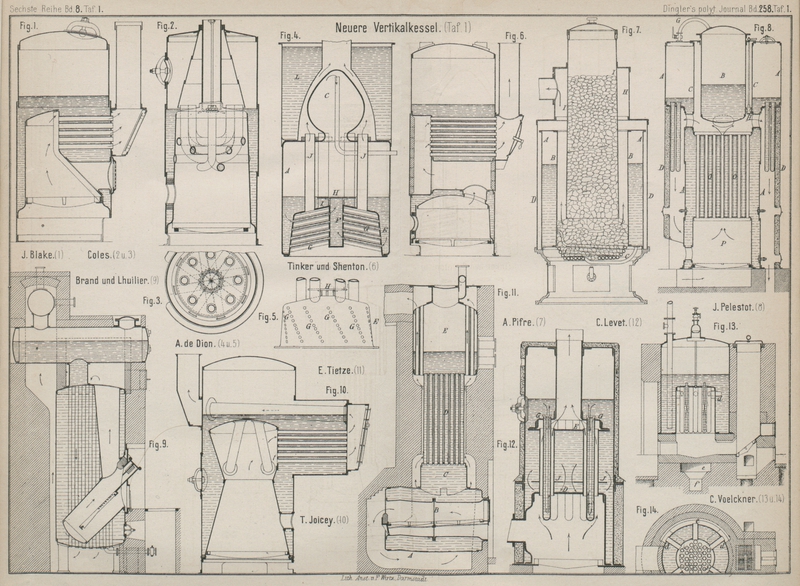

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.

Die seit den früheren Berichten (vgl. 1882 243 * 177. 1883

249 * 321. * 361) bekannt gewordenen neueren

Anordnungen von Vertikalkesseln sind fast ausschlieſslich englischen und

französischen Ursprunges und schlieſsen sich mehr oder weniger an die älteren Formen

an.

J. Blake von den Britannia-Werken in Manchester hat nach

Engineering, 1884 Bd. 38 S. 396 seinen bekannten,

in England sehr verbreiteten Kessel vgl. 1880 236 * 191

und * 279) noch in der aus Fig. 1 Taf. 1

ersichtlichen Weise vereinfacht. Die im Uebrigen cylindrische Feuerbüchse wird

einerseits durch eine winkelig gebogene Platte begrenzt, welche in ihrem oberen

lothrechten Theile das Heizröhrenbündel und in dem unteren elliptisch geschnittenen

Theile einen kurzen, zur Beschickung des Rostes dienenden Stutzen aufnimmt und

hierdurch zugleich hinreichend versteift wird.

Fig. 6 Taf. 1

zeigt nach dem Engineer, 1884 Bd. 58 S. 292 einen

Kessel von Tinker, Shenton und Comp. in Hyde bei

Manchester, bei welchem, wie bei den Blake'schen

Kesseln, ein wagerechtes Heizröhrenbündel die Feuergase unterhalb des Wasserspiegels

abführt. Die Feuerbüchse ist hier jedoch oben durch eine gewölbte Decke

abgeschlossen und nur durch einen verhältniſsmäſsig engen Stutzen mit einem darüber

liegenden weiten Heizrohre verbunden, was zur Erzielung einer guten Verbrennung

vortheilhaft sein kann. Eine elliptische, vorn durch einen abnehmbaren Deckel

verschlossene Rauchkammer leitet dann die Gase aus jenem Rohre in die engen

Heizröhren ein. Ein derartiger Kessel von 1m,24

Durchmesser und 3m,05 Gesammthöhe mit 54

Heizröhren von 57mm äuſserem Durchmesser hat eine

Heizfläche von 16qm. Mehrere Versuche mit

demselben ergaben eine 10 bis 12fache Verdampfung.

Auch der in Fig.

10 Taf. 1 nach Engineering, 1883 Bd. 36 S.

517 abgebildete sogen. „Cestus“-Kessel von T.

Joicey in Gateshead ist mit dem wagerechten Heizröhrenbündel ausgerüstet.

Die Feuerbüchse ist aus zwei Kegelstumpfen zusammengesetzt, von denen der obere von

mehreren zugleich für den Wasserumlauf und zur Versteifung dienenden schrägen Wasserröhren durchzogen

ist. Die Form der Feuerbüchse hat hauptsächlich den Zweck, den Raum zwischen

derselben und dem Kesselmantel befahrbar zu machen. Die Heizröhren liegen zum

gröſsten Theile in einem seitlich am Kessel befestigten kurzen Cylinder, an welchen

auſsen noch eine Rauchkammer angehängt ist, so daſs der ganze Kessel als verkürzter

Locomotivkessel angesehen werden kann. Aus der Rauchkammer werden die Heizgase durch

ein theilweise im Dampfraume liegendes Rohr noch einmal quer durch den Kessel

geführt. Auſser diesem hauptsächlich für kleine

Dampfboote bestimmten Kessel ist a. a. O. noch ein kleinerer Kessel mit

ähnlicher Feuerbüchse dargestellt, bei welchem jedoch der seitliche Ausbau sammt den

Heizröhren fortgelassen ist und die Gase in zwei Rohren, welche die Feuerbüchsdecke

mit der Kesseldecke verbinden, durch den Dampfraum geführt werden.

Der Kessel von Coles und Matthews in Coventry, welcher

in Fig. 2 und

3 Taf. 1

nach Engineering, 1885 Bd. 39 S. 341 abgebildet ist,

enthält in der Feuerbüchse eine Anzahl Knierohre, durch welche ein sehr energischer

Wasserumlauf herbeigeführt wird; letzterer hat allerdings zur Folge, daſs das Wasser

aus diesen Röhren sehr hoch, zuweilen bis zur Decke in den Dampfraum

hinaufgeschleudert wird, so daſs derartige Kessel immer sehr nassen Dampf lieferten.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ist in den Dampfraum ein sämmtliche Röhren

überdeckender Kegel eingehängt, aus welchem der Dampf nur unter dem unteren Rande

hinweg oder durch enge Oeffnungen austreten kann und daher in dem ihn umgebenden

Raum ziemlich trockener Dampf gewonnen wird. Der Kegel besteht aus drei auf einander

gehängten Stahlblechringen, von denen der oberste an der Kesseldecke befestigt ist.

Die beiden unteren sind mit Handgriffen versehen und können leicht emporgehoben

werden, um zu der Feuerbüchsdecke und den oberen Rohrmündungen zu gelangen.

Auſserdem ist jeder der Ringe aus Stücken derart zusammengesetzt, daſs diese durch

ein Mannloch herausgenommen werden können. Behufs bequemen Einbringens der Röhren

sind die Löcher in der Feuerbüchsdecke weiter gebohrt, als dem äuſseren Umfange der

Röhren entspricht; die Befestigung der letzteren geschieht mittels umgelegter Ringe,

welche von oben verstemmt werden. Den unteren Rohrmündungen gegenüber sind im

Kesselmantel Reinigungsöffnungen angebracht. Eine unter der mittleren Oeffnung der

Feuerbüchsdecke aufgehängte Schale, welche von auſsen gehoben und gesenkt werden

kann, drängt die Gase an die Heizflächen und gestattet eine bequeme Regelung des

Zuges. Der Kessel wird in Gröſsen für 2 bis 25e

gebaut.

Lumby Sohn und Wood in Halifax stellen nach der Revue industrielle, 1884 S. 346 kleine Kessel mit zwei

die Feuerbüchse wagerecht durchkreuzenden Wasserröhren vollständig durch Schweiſsung her. Abgesehen von der Vernietung der Decke

mit dem Rauchrohre sind nicht nur die Feuerbüchse mit den Röhren und der

Kesselmantel ganz und gar geschweiſst, sondern auch unten, wie an der Feuerthür und am

Aschenloche durch Schweiſsung verbunden. Ob der dadurch erreichte Vortheil die nicht

unbedeutende Arbeit werth ist. dürfte zweifelhaft sein.

Fig. 7 Taf. 1

veranschaulicht einen sehr einfachen Kessel von A. Pifre in

Paris (* D. R. P. Nr. 28576 vom 8.

April 1884), welcher nur für sehr kleine

Leistungen bestimmt und, um möglichst wenig Wartung zu erfordern, mit einem

Füllschachte versehen ist. Der Kessel besteht nur aus zwei oben und unten durch

Ringe verbundenen Cylindern A und B. Ueber den Kessel ist ein Cylinder D gestülpt, welcher einen Aufsatz H trägt, und in diesen ist das nach unten sich etwas

erweiternde Füllrohr I eingehängt. Eine Rohrschlange

C, deren beide Enden mit dem Kessel verbunden sind,

dient als Rost. Als Brennstoff werden Kokes vorausgesetzt. Wenn auch in der

Rohrschlange ein Wasserumlauf entstehen wird, kann dieselbe doch nicht von langer

Dauer sein. Die Ausnutzung der Heizgase ist eine sehr mangelhafte, da die Heizfläche

zu gering ist. Sollten die Gase auch den äuſseren Cylinder A umspülen, so müſsten dieselben wenigstens unten aus D statt aus dem Aufsatze H

abgeführt werden.

Der in Fig. 12

Taf. 1 nach der Revue industrielle, 1884 S. 221

abgebildete Kessel von C. Levet kann aus dem

gewöhnlichen Field'schen Kessel dadurch hergestellt

werden, daſs man aus der Feuerbüchse, von deren Decke G

die Field'schen Röhren herabhängen, einen Cylinder

herausnimmt, die beiden übrig gebliebenen Theile durch je eine ebene Platte D bezieh. E abschlieſst

und zwischen diese beiden Platten Rauchröhren einschaltet, welche die Wasserröhren

concentrisch umgeben. Dadurch ist sowohl der Wasserraum, wie auch die Heizfläche

vergröſsert. Um die Ablagerungen von Kesselstein auf der Platte D zu vermeiden, ist in einiger Entfernung davon eine

Ringplatte J angeordnet, welche eine Wasserströmung in

der Richtung der Pfeile herbeiführen soll. Jedenfalls wird hier ähnlich wie bei den

bekannten Popper'schen und anderen EinlagenVgl. 1869 191 * 263. 1876 220 174. 367. 222 92. 1878 228 * 205. ein groſser Theil der

Niederschläge von der Platte J aufgefangen, wo

dieselben nicht schädlich werden können. Behufs bequemer Reinigung kann der obere

Theil des Kesselmantels abgenommen werden und zwar liegt die Theilfuge gerade in der

Höhe der Platte J.

Ein dritter französischer Kessel von A. de Dion, Th. Bouton und Ch.

Trépardoux in Paris (* D. R. P. Nr. 27725 vom 18. Oktober 1883) ist in Fig. 4 und 5 Taf. 1

dargestellt. Derselbe scheint aus einem in der Revue

industrielle, 1884 S. 335 abgebildeten Kessel derselben Firma

hervorgegangen zu sein. Letzterer besteht aus einem cylindrischen Doppelmantel,

welcher mit einem in seiner Achse liegenden Rohre durch eine groſse Zahl radialer,

enger und nach der Mitte etwas ansteigender Rohre verbunden ist. Dieser Kessel

muſste wegen seines kleinen Dampfraumes jedenfalls sehr nassen Dampf liefern und dies mag zu der

gezeichneten neuen Form geführt haben. Der auf einen beliebigen Ofen aufzustellende

Kessel A enthält einen Innenkörper, aus dem

Kegelstumpfe E, dem mittleren Rohre F und zahlreichen von E

nach F ansteigenden Röhren G bestehend, aus welchem die Heizgase durch eine Anzahl Röhren J abgeleitet werden. Die letzteren sind an der

Kesseldecke mittels aufgeschraubter Muttern befestigt und die untere Verbindung

zwischen A und E ist

ebenfalls durch Verschraubung bewerkstelligt, so daſs der Innenkörper, wie er in

Fig. 5 in

der Ansicht gezeigt ist, leicht herausgenommen werden kann. Der Kessel ist

anscheinend in kleinen Abmessungen aus Kupfer getrieben gedacht. Bei der Herstellung

aus Eisen wird der sonderbare eiförmige Dampfsammler C

wohl passend durch einen kurzen liegenden Cylinder zu ersetzen sein, welcher durch

einen oder mehrere Stutzen mit A verbunden ist. Ein auf

den Kessel aufgestellter Vorwärmer L ist so gestaltet,

daſs er die Heizgase eng um den Dampfsammler herumführt. Die über dem Rohre F angebrachte Platte H

soll das Aufspritzen des Wassers in den Dampfraum verhindern, Der Kessel ist u.a.

bei einer von dem genannten Hause gebauten Dampfdroschke angewendet worden.

Für gröſsere Leistungen ist der in Fig. 8 Taf. 1 nach der Revue industrielle, 1884 S. 98 abgebildete Kessel von

J. Pelestot bestimmt. In einen oben erweiterten

Mantel A ist von unten die cylindrische Feuerbüchse P, von oben eine gleichfalls cylindrische Rauchkammer

C eingebaut, welche beide durch ein Bündel

senkrechter Heizröhren O verbunden sind. Auſserdem sind

in den vorspringenden Boden des oberen Kesseltheiles zwei Reihen Field'scher Röhren eingehängt, so daſs auf kleiner

Grundfläche eine sehr ausgedehnte Heizfläche erzielt ist. Die Rauchkammer wird zum

gröſsten Theile von einem eingehängten besonderen kleinen Kessel B ausgefüllt, welcher als Vorwärmer dient und mit dem

Hauptkessel oben durch ein Rohr G mit Hahn, unten durch

den Hahn H in Verbindung gesetzt werden kann. Die

Heizgase werden, nachdem sie die Röhren O durchstrichen

haben, durch vier weite Stutzen in den den unteren Kessel umgebenden Raum geleitet,

welcher nach auſsen durch einen mit Sand o. dgl. ausgefüllten doppelten Blechmantel

D abgeschlossen wird. Durch den so gebildeten

absteigenden Zug gelangen die Gase, nachdem sie die Field'schen Röhren und die Auſsenwand von A

umspült haben, in den Fuchs. Der Mantel D besteht aus

mehreren durch Gelenke verbundenen Theilen derart, daſs behufs Reinigung der Röhren

u.s.w. jeder Theil wie eine Thür geöffnet werden kann. Der Kessel B ist mit Manometer, Sicherheitsventil und einem

Schwimmer-Wasserstandszeiger versehen. Das Rohr G soll

für gewöhnlich offen, der Hahn H jedoch geschlossen und

der Wasserstand in B höher als in A sein, damit ein groſser Vorrath heiſsen Wassers

vorhanden sei, mit dem dann der Hauptkessel jederzeit durch Oeffnen des Hahnes H

gespeist werden kann. Der

dargestellte Kessel hat bei 4m,9 Höhe und 2m,44 gröſstem Durchmesser 117 Heizröhren O von 75mm

Durchmesser und 116 Field'sche Röhren von 80mm Durchmesser, womit sich eine Gesammtheizfläche

von 117qm,8 ergibt. Mit Rücksicht auf die nöthige

Ummantelung des unteren Theiles bildet dieser Kessel gleichsam den Uebergang zu den

folgenden eingemauerten Kesseln.

An dem in Fig.

9 Taf. 1 nach der Wochenschrift des

Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins, 1884 S. 76

veranschaulichten Kessel von Brand und Lhuilier in

Brunn, welcher in Wien im J. 1883 ausgestellt war, ist hauptsächlich die Anwendung

der Tenbrink'schen Feuerung bemerkenswerth. Der

Feuersack ist unter 45° geneigt von der Seite eingesetzt und von dem vorderen Ende

desselben ein nach oben sich erweiterndes Rohr nahezu senkrecht durch den Kessel

hindurchgeführt. Von dem Raume oberhalb des Kessels gelangen die Heizgase durch

Heizröhren, welche denselben zu beiden Seiten des Feuersackes der ganzen Höhe nach

durchziehen, unter den Boden des Kessels und bestreichen darauf, wieder nach oben

ziehend, den Kessel noch von auſsen. Um eine möglichst groſse freie Wasseroberfläche

zu gewinnen, ist über dem stehenden Kessel, durch einen Stutzen mit demselben

verbunden, ein wagerechter Oberkessel angebracht, welcher zum gröſsten Theile mit

Wasser gefüllt ist und auf seiner hinteren Seite noch einen querliegenden

Dampfsammler trägt. Der in Wien ausgestellte Kessel hatte 36 Heizröhren von 76mm lichter Weite, eine Gesammtheizfläche von 55qm,7 und beanspruchte nur einen Flächenraum von

2m,8 Breite und 3m,06 Tiefe. Derselbe lieferte recht trockenen Dampf für eine 35pferdige

Maschine der gleichen Maschinenfabrik.

Der in Fig. 11

Taf. 1 abgebildete Kessel von E. Hetze in

Breslau (* D. R. P. Nr. 25311 vom 15.

Juni 1883) ist zusammengesetzt aus einem kurzen wagerechten Kessel A mit seitlich liegendem Flammrohre B, einem auf A

aufgesetzten, verhältniſsmäſsig weiten Dome C, einem

niedrigen stehenden Oberkessel E und einem die Theile

C und E verbindenden

Bündel senkrechter Wasserröhren D. Die Heizgase treten

von dem die ganze Länge des Unterkessels einnehmenden Roste zunächst unter den

Kessel A, bespülen denselben nahezu auf seinem ganzen

Umfange, wie auch den Dom C, steigen dann zwischen den

Wasserröhren hindurch aufwärts und ziehen schlieſslich noch durch einen doppelten

Heizröhrenkranz, welcher in den Oberkessel eingesetzt ist. Die Verdampfungsfläche

ist hier sehr klein und, da schon in A und C eine bedeutende Dampfentwickelung, in den Röhren D also ein sehr ungestümes Aufsteigen des Dampfes

stattfinden wird, so ist anzunehmen, daſs der gewonnene Dampf sehr naſs sein

wird.

Schlieſslich zeigen noch Fig. 13 und 14 Taf. 1

einen sogen. offenen Dampfkessel (für Spannungen bis zu

0at,5) von C.

Voelckner in Wien (Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 21. Oktober

1883). Derselbe ist im

Wesentlichen ein Field'scher Kessel, unterscheidet sich

aber von der gewöhnlichen Anordnung erstens durch die Anbringung eines seitlichen

Füllschachtes und zweitens dadurch, daſs die Heizgase aus der Feuerbüchse nicht nach

oben durch ein Rauchrohr, sondern durch eine Anzahl (in der Zeichnung 6) radialer

Röhren d in zwei auſsen am Kessel abwärts führende Züge

e geleitet werden, welche sich unter dem Boden des

Feuerraumes vereinigen und durch den Kanal f in den

Schornstein münden. Speisung und Luftzuführung sollen selbstthätig geregelt werden.

Die ganze Anordnung erscheint recht zweckmäſsig.

Tafeln