| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 10 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

255 S. 98 und Bd. 256 S. 338.)

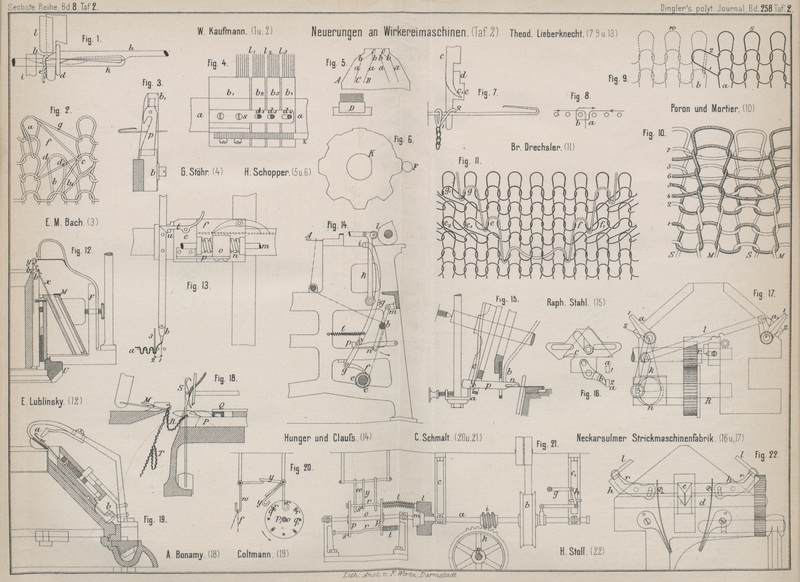

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Die Kulirwirkerei kennt auſser der glatten Waare noch fünf Arten von Wirkmustern,

d.h. Rechts- und Rechtswaaren, Preſsmuster, Petinet- oder Stechmaschinenwaaren,

Werf- und endlich Deckmaschinenmuster; auch die Verbindung mehrerer solcher

Mustersorten in einem Stücke derart, daſs nicht etwa nur streifenweise die Waare

verschiedene Musterungen enthält, sondern thatsächlich in ein und derselben Masche

verschiedenartige Abweichungen von der glatten Maschenform vorkommen, ist schon

wiederholt vorgenommen worden. Man arbeitet z.B. Ränderwaaren mit Preſs- und mit

Petinetmustern, auch Deckmaschinenwaaren (Ananas) mit Preſsmustern und neuerdings

ist die Verbindung der Petinet- mit den Preſsmustern wieder versucht worden beim Verfahren zur Herstellung von Preſs-Petinetmustern in

Wirkwaaren von Wilh. Kaufmann in

Heinrichsort bei Lichtenstein (* D.

R. P. Nr. 30820 vom 23. April 1884). Dieses Verfahren, auf einem Stuhle

mit beweglicher Nadelbarre ausgeführt, besteht darin, daſs nach dem Kuliren der

Schleifen d (Fig. 1 Taf. 2) die Decknadeln h einer Petinetmaschine auf die Stuhlnadeln k gedeckt und mit denselben gegen den Abschlagkamm i hin bewegt werden. Dabei kommen sowohl die neuen

Schleifen d, als auch die alten Maschen b einzelner Nadeln k auf

die Decknadeln h. Gleichzeitig arbeitet in gewöhnlicher

Weise die Presse l, d.h. sie senkt sich herab, preſst

die freien Stuhlnadeln, so daſs auf diesen die glatten Maschen entstehen, und drückt

gleichzeitig auch auf die von Decknadeln bereits überdeckten Stuhlnadeln, natürlich

ohne auf deren Arbeitsgang irgend eine Wirkung auszuüben. Nach Beendigung der

Maschenreihe kann man nun die auf einer Decknadel h

hängende Doppelmasche db wieder auf dieselbe Stuhlnadel

aufdecken, von welcher man sie vorher abgenommen hat; dann entsteht einfach ein

Preſsmuster, wie Fig. 2 Taf. 2 in den punktirten Linien bd es

zeigt und bei dessen Herstellung die Decknadel nur die Stelle der Presse vertreten

hat. Man kann aber auch die Doppelmasche bd auf eine

Nachbarnadel c aufdecken und erhält dann die Fadenlage

b1

d1

c. Die leer gewordene Nadel b erhält in der nächsten Reihe einen Henkel und drückt man auf sie in der

darauf weiter folgenden Reihe wieder die Decknadel auf, so kann man von der Nadel

wiederum den Doppelhenkel fg abnehmen und diesen auf

eine benachbarte Nadel, z.B. a, aufdecken. Die

entstehende Fadenlage erhält dabei fast genau die Zusammensetzung der

Deckmaschinenmuster.

Die Vorrichtung zur Herstellung regulärer Strumpfspitzen

von G.

Stöhr in Zeulenroda (* D. R. P. Nr. 31167 vom 15. Juli 1884) bildet eine

Weiterentwickelung der sogen. französischen

Mindermaschine und enthält auf jeder Waarenseite vier oder mehr auf einer

Schiene a (Fig. 4 Taf. 2)

verschiebbare Decker b1

bis b4, welche beim

Beginne ihrer Thätigkeit je um eine Nadeltheilung von einander entfernt liegen und

durch eine Schiene s derart mit einander verbunden

sind, daſs die Schlitze d2 bis d4

um 1 bis 3 Nadeltheilungen länger sind als der in den Schlitzen stehende

Führungsbolzen des betreffenden Deckers stark ist. Die Decker werden nun 4mal nach

einander auf die Stuhlnadeln aufgedeckt; sie erfassen beim ersten Male die Maschen

der einen (linksseitigen) Kante der Fuſsspitze, heben sie von den Stuhlnadeln ab und

lassen nur die in den Lücken l1 bis l3 hängenden Maschen an den Stuhlnadeln hängen. Nach

dem ersten Abdecken rückt der äuſserste Decker b1 von Zahnstange z und

Klinke getrieben, um eine Nadel einwärts (nach rechts) und nimmt nun beim zweiten

Abdecken auch die Masche in l1 mit hinweg, welche er auf seiner innersten Nadel mit deren schon

vorhandener Masche zu einer doppelten Masche zusammenbringt. Dann rückt b1 wieder um eine

Nadeltheilung nach rechts und schiebt dabei zugleich den nächsten Decker b2 vor sich her, worauf

dieser beim nächsten Abdecken die Masche in l2 hinwegnimmt. Nun rückt b1 mit b2 und b3 wieder um eine Nadel fort, dann wird l3 abgedeckt und

endlich rücken alle 4 Decker um eine Nadel einwärts. Hierauf decken sämmtliche

Decknadeln ihre Maschen

wieder auf die Stuhlnadeln, wobei die Maschen von b4 um eine Nadel, b3 um 2, b2 um 3 und b1 um 4 Nadeln fortgehängt worden sind. Die halbe

Fuſsspitze ist also um 4 Maschen schmäler geworden oder, da auf der anderen Seite

des Waarenstückes die Decker in umgekehrter Reihenfolge sich wiederholen, so ist die

ganze Breite um 8 Maschen vermindert worden. Die Anfangsstellung der Decker gegen

einander wird erlangt, indem man mit einem Handrädchen die Zahnstange z und Schiene s um 3

Nadeln nach auswärts bewegt; dann nehmen die Schlitze d2 und d3 ihre Decker in richtiger Weise mit fort und d4 bleibt stehen.

Ein dem vorigen ähnlicher Hilfsapparat ist ferner die Deckmaschine für gewöhnliche und französische Minderung an

Cotton-Wirkstühlen von Heinr. Schopper in

Zeulenroda (* D. R. P. Nr. 31079 vom

24. Juni 1884). Mit derselben wird die französische Fuſsspitze an

mechanischen Stühlen in derselben Weise gearbeitet wie durch Handarbeit an

Handkulirstühlen: Auf jeder Seite des Fuſses arbeitet ein Decker D (Fig. 5 Taf. 2) dessen

Breite mindestens so groſs ist wie die Länge der Maschenreihe AB und die ganze Deckmaschine ist, wie bei Handarbeit,

während des jedesmaligen Minderns 2 mal thätig; der Decker D erfaſst zuerst die Reihe AB, welche er um

eine Nadel weiter nach rechts, einwärts, forthängt. Hierauf wird der Decker um die

Breite des Streifens CB zurückgeschoben; er erfaſst

beim zweiten Male die Reihe AC und hängt diese wiederum

um eine Nadel weiter nach einwärts. Die zu diesem Zwecke getroffenen Anordnungen für

die Deckerbewegung sind ziemlich umständlich und enden in einem Musterrade K (Fig. 6 Taf. 2), welches

den anliegenden Bolzen F von der Deckerschiene bald in

seine Lücken eintreten läſst, bald auf seine Erhöhungen hinauf treibt. Die letzteren

werden nach und nach immer niedriger, damit die ganze Minderkante CB oben am Ende zugespitzt wird und ihre innere Seite

B von bc ab sich

auswärts, die äuſsere Seite C aber sich einwärts

wendet; für erstere rückt der Decker nicht mehr in gleichem Grade wie auf der

Strecke a nach innen und für letztere thut er dies von

bc ab in stärkerem Maſse als bei a.

Behufs Herstellung fester Randmaschen ist eine Vorrichtung am Kulirwirkstuhle zur Bewegung der

Fadenführer von Th. Lieberknecht in

Hohenstein-Ernstthal (* D. R. P. Nr.

30301 vom 23. April 1884) angegeben worden, durch welche der Führer

auſser seinem Ausschube während des Kulirens, noch eine besondere Verschiebung

während des Ausarbeitens erhält. Soll z.B. über der Nadelreihe a (Fig. 13 Taf. 2) die

Platine 3 die zuletzt kulirende sein, so läſst man den

Fadenführer b bis über die nächste Nadel hinaus gehen.

Damit aber beim Einschlieſsen das freie Fadenstück nicht von der Platine 3 erfaſst wird, wodurch eine lange Randschleife

entstehen würde, so verschiebt man den Führer, welcher zunächst bis 1 sich gesenkt hat, nach 2

zurück und hebt denselben in der Richtung 2-3 wieder

empor. Dann liegt das freie Fadenende dicht an der letzten arbeitenden Stuhlnadel an, geht beim

nächsten Kuliren nicht um eine Platine herum und bildet folglich die denkbar

kürzeste Randschleife. Die Verschiebung von 1 bis 2 erfolgt durch eine besondere Einrichtung des

Bufferkästchens fe. Dasselbe ist in zwei Theile f und e getheilt, welche

durch eine Stange p, Schraubenmutter o und Schraube n mit

einander verbunden sind. Die Schraube n ist mit Nuth

und Feder auf der Welle in befestigt und letztere wird

während des Ausarbeitens so gedreht, daſs die Schraube durch o, p das vordere Bufferstück e und das durch

Haken t und Stift u mit

demselben verbundene Fadenführerkästchen von 1 bis 2 vorschiebt und nach dem Heben des Führers b auch wieder zurückzieht. Dieselbe Vorrichtung kann

unter Umständen auch zum Erweitern der Waare und zum Anschlagen neuer Nadeln

verwendet werden.

Zum Erweitern der Waare in anderer als der eben erwähnten Weise und zwar durch sogen.

Ausdecken der Randmaschen dient das Verfahren zum Einwirken der Daumenfinger in Handschuhe

von Bruno

Drechsler in Ernstthal (* D. R. P. Nr. 29949 vom 5. Februar 1884), durch welches in

folgender Weise die beim Ausdecken entstehenden Oeffnungen in der Waare wieder

geschlossen werden: Die Decker, welche die Randmaschen e1, f1, g1 u.s.w. (Fig. 11 Taf. 2) nach

auſsen verschieben, bewegen zugleich auf jeder Seite des Waarenstückes einen

Fadenführer, welcher dabei die leer gewordenen Nadeln e, f,

g u.s.w. wieder mit Faden belegt, so daſs keinerlei sichtbare

Unterbrechungen der Maschenlagen entstehen. Dieses Verfahren soll in der Weise zur

Handschuhfabrikation verwendet werden, daſs man in Kulirhandschuhen den langen

Daumen mit beiden Handflächenstücken gleichzeitig und mit einem einzigen Faden

wirkt, beide Handflächenstücke mit breiten Deckern nach und nach immer weiter

ausdeckt und damit den Daumen keilförmig zwischen sie setzt. Zur Auswärtsbewegung

der Fadenführerbuffer sind bekannte Mittel vorausgesetzt.

Die Verbindung zweier Farbstreifen in lang gestreifter Waare wird in geeigneter Weise

durch die Platine für den Kulirwirkstuhl von Th.

Lieberknecht in Hohenstein-Ernstthal

(* D. R. P. Nr. 29954 vom 6. Juli 1884) ermöglicht.

Dieselbe unterscheidet sich, wie Fig. 7 Taf. 2 bei c zeigt, von den gewöhnlichen Platinen d dadurch, daſs ihr unteres Ende c1 nach vorn gebogen

ist und der Vorsprung e fehlt, an welchem die übrigen

Platinen durch die Einschlieſsschiene niedergedrückt werden. Bedeuten in Fig. 9 Taf. 2

die Waarenstücke w und s

zwei benachbarte Farbstreifen, so verbindet man dieselben nur durch blinde Legungen

1-2 mit einander, welche auf der Rückseite der

Waare liegen, so daſs auf der Vorderseite der letzteren eine reine Abgrenzung der

Farbstreifen entsteht. Die blinden Legungen 1-2 erhält

man in folgender Weise: Während des Ausarbeitens einer Maschenreihe senkt sich der

Fadenführer unter die Nadeln und wird in der Richtung ab (Fig.

8 und 9 Taf. 2) durch den oben angegebenen Th. Lieberknecht'schen

Apparat verschoben. Wird nun der Führer wieder gehoben und zum Kuliren der neuen

Reihe verschoben, so legt derselbe den Faden auch mit auf die Nadel b und bildet die Schleife 1-2. Zwischen den Nadeln a und b ist die neue Platine c

angebracht- dieselbe wird beim Einschlieſsen der Waare nicht mit gesenkt, weil ihr

die Nase e fehlt; sie steht also mit dem gekrümmten

Ende c1 über der

Fadenschleife 1-2 (Fig. 7), wird dann beim

Kuliren vom Röſschen mit hinabgedrückt und drängt dabei die Schleife 1-2 hinten an die alte Waare. Diese neue Platine hat

also gar nicht die Arbeit des Kulirens zu verrichten, sondern nur die blinde Legung

an die Waare hinan zu schieben; sie ist nicht nur als kurze Platine in Verbindung

mit dem Abschlagkamme, sondern auch als lange Platine zu verwenden, denn ihre

Neuerungen an Kinn und Einschlieſsnase können vorhanden sein, wenn auch der untere

Schaft zum Abschlagen unmittelbar mit an ihr hängt.

Eine Einrichtung an Ketten-Wirkstühlen von E. M.

Bach in Burgstädt (* D. R. P. Nr. 31132 vom 13. September 1884) besteht einfach

darin, daſs die Platinen p (Fig. 3 Taf. 2) nicht nur

an ihren unteren, sondern auch an den oberen Enden mit „Bleien“ (Bleistücken)

b und b1 umgössen sind, wodurch eine Anzahl derselben in

genau paralleler Lage zu einander erhalten wird.

Die Vorrichtung zum selbstthätigen Aufrollen der Waare an

Wirkstühlen von Hunger und Clauſs in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 30505 vom 8.

Juli 1884) enthält zwischen der Stuhlnadelreihe A (Fig.

14 Taf. 2) und dem Waarenbaume c eine in

Hebeln nm gelagerte Spannrolle b, über welche die Waare geleitet wird. Der Hebel nm trägt einen Haken p, welcher an o den Klinkhebel gi

erfaſst und in solcher Weise festhält, daſs die Klinke f nicht in einen neuen Zahn des Rades e

einfallen und das Rad und den Waarenbaum c nicht drehen

kann. Wird aber Waare vom Stuhle nachgeliefert, so schwingt nm in der Pfeilrichtung zurück, der Haken p

senkt sich und gibt o frei, worauf die Feder t den Klinkhebel g so weit

zurückzieht, daſs f einen neuen Zahn von e erfaſst und Waare aufwickelt, so lange bis hierdurch

n und p wieder

entsprechend gehoben worden ist. Es erfolgt also hier die Waarenabnahme entsprechend

der Liefermenge oder unter immer gleichbleibender Waarenspannung. Der Klinkhebel

wird bei i vom Vortreiberhebel k durch Excenter l mit bewegt.

Die Rundwirkstühle liefern zwar nur geschnittene Waaren als Gebrauchsgegenstände; man

sucht aber trotzdem auch die Gleichförmigkeit in der Maschenlage derselben mehr und

mehr zu erreichen und die gröſste Sicherheit im Zusammenwirken der einzelnen Theile

zu erlangen. Da ist denn namentlich das Eintreten der Kulirplatinen in die Reihe der

radial angeordneten Nadeln immer als ein schwieriger Theil der Maschenarbeiten

erkannt worden und schon oft Veranlassung zu Verbesserungen der bezüglichen Apparate

gewesen. Auch jetzt ist wieder eine neue Mailleuse für

Rundwirkstühle von Rafael Stahl in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 31612 vom

8. August 1884) in Vorschlag gebracht worden, in welcher als Neuheit die

Verlegung des Kulirexcenters oder Röſschens a (Fig. 15 Taf.

2), welches bisher immer bei b auf die Platinen p drückte, nach auſsen, vor das Deckelexcenter (sogen.

Emboutie) c zu bemerken ist. Dabei werden die

Platinen p nicht mehr als einarmige, sondern als

zweiarmige Hebel verwendet, deren Stützpunkt bei x im

Deckelexcenter c liegt und auf welche das Kulirexcenter

a von unten drückt. Der Vortheil dieser Einrichtung

liegt zunächst deutlich darin, daſs man das Excenter auſsen sichtbar vor sich hat

und leicht einstellen kann, sowie, daſs es bei groſser Kulirtiefe nur eine kleine

Erhöhung zu haben braucht, weil die Hebelarme xa und

xn sehr verschieden sind; er soll auch ferner darin

liegen, daſs die Platinen nun nicht mehr innen bei den Nadeln Veranlassung zu

seitlichen Ausbiegungen erhalten und deshalb immer in richtigem Eingriffe mit der

Nadelreihe bleiben. Diese Röſschenanordnung ist übrigens nicht nur an groſsen,

sondern auch an den kleinen Mailleusen (sogen. alten Systemes) anzubringen.

Bei der Vorrichtung zum sofortigen und selbstthätigen

Stillsetzen des Rundstuhles bei Fadenbruch von Carl

Schmalt in Nieder-Jeutz bei Diedenhofen, Lothringen (* D. R. P. Nr. 31565 vom 5. März

1884) wird die Triebwelle R (Fig. 20 und 21 Taf. 2) für

den Rundstuhl durch ein Schneckengetriebe ki von einer

Vorgelegewelle a bewegt, welche letztere wiederum ihre

Umdrehungen mittels Riemen und Riemenscheibe b von der

Deckenwelle erhält, in ihren Lagern c, c1 verschiebbar ist und durch eine Reibungskuppelung

lm die Welle o mit den

zwei Planscheiben p, p1

umdreht. Diese Scheiben tragen Stäbe r, welche in

Schlitzen q, q1

verschiebbar liegen, von Nasen s in einer bestimmten

Lage erhalten und von Federn t gelegentlich in die

andere äuſserste Lage nach rechts verschoben werden. Der Faden f (Fig. 20) läuft über einen

Hebel w und erhält denselben sowie den zweiten auf

demselben ruhenden Hebel y in bestimmter Lage.

Zerreiſst der Faden, so fällt y herab, erfaſst einen

Stab r und hebt diesen so weit, daſs seine Nase s durch den Schlitz q

fährt und daſs die Feder t nun diesen Stab an die

Kuppelung l stöſst. Durch den Federdruck wird die

Kuppelung gelöst und die Welle a in ihren Lagern

verschoben; die Schnecke i kommt aus den Zähnen des

Rades k und es bleibt daher der Stuhl jetzt

stillstehen. Mit dem Handhebel gh kann der Arbeiter die

Ausrückung des Stuhles auch jederzeit mit der Hand vornehmen.

Der Rundränderstuhl von Aug.

Bonamy in St. Just-en-Chaussée (* D. R. P. Nr. 29378 vom 9. December 1883) enthält, wie Fig. 18 Taf. 2

zeigt, in der Reihe der Stuhlnadeln S die Platinen P, deren je eine zwischen zwei Stuhlnadeln verschiebbar

angeordnet ist und an einer vorstehenden Nase in der festliegenden Führung Q aus- und einwärts bewegt wird. Diese Platinen wirken nur als

Einschlieſsplatinen; sie sind nach innen geschoben, wenn die Nadeln S aufsteigen und halten die an letzteren hängende Waare

nach unten zurück. Dies ist von Vortheil bei Herstellung langer Doppelränder T, welche bekanntlich aus glatter Waare von den

Stuhlnadeln S allein gearbeitet werden. Da ein

Randstück an das andere sich anschlieſst, so hängt die Waare bei Beginn eines neuen

Doppelrandes an beiden Nadelreihen S und M; die Maschinennadeln M

bleiben nun unthätig und zurückgezogen liegen, während die Stuhlnadeln S die glatte Waare R für

den Doppelrand arbeiten. An dieser Waare R wirkt kein

Abzugsgewicht, weil das ganze Waarenstück an M hängt;

es werden deshalb die Maschen von den aufsteigenden Nadeln S leicht mit emporgezogen und zur Verhinderung dieses Uebelstandes kommen

eben die Platinen P nach innen und halten die Maschen

zurück.

Der Rundkulirstuhl von der Société Poron frères, fils

et Mortier in Troyes (* D. R. P. Nr. 31350 vom 26. Juli 1884) wirkt als glatter

Stuhl Ringelwaare in der Weise, daſs nur einzelne seiner Systeme der Maschenbildung

in Arbeit sind und andere selbstthätig ausgerückt werden, als Ränderstuhl aber in

der Weise, daſs in einem Systeme nur die Stuhlnadeln, im anderen nur die

Maschinennadeln arbeiten, beide Nadelreihen also getrennt von einander glatte

Waarencylinder wirken, deren einer im anderen hängt. Nach einer gewissen Reihenzahl

wird mit der Thätigkeit der Nadelreihen gewechselt, so daſs nun im ersten Systeme

die Maschinen- und im zweiten die Stuhlnadeln arbeiten. Dann entsteht eine

Verbindung der beiden Waarencylinder unter einander und, wenn in den Systemen mit

verschiedenfarbigen Fäden gearbeitet wird, zeigen die hohlen Schläuche innen und

auſsen verschiedene Farben. In Fig. 10 Taf. 2 ist die

Faden Verbindung einer solchen Waare gezeichnet, wobei angenommen ist, daſs man in

einem Systeme mit einem schwarzen und im anderen mit einem weiſsen Faden arbeitet.

Die Reihen 1 bis 3 sind

Ränderreihen, in denen jedes System sowohl mit den Stuhlnadeln S, als auch mit den Maschinennadeln M Maschen herstellt. In der Reihe 4 sind nur die Maschinennadeln M thätig und sie verarbeiten den schwarzen Faden zu Maschen; in der Reihe

5 arbeiten nur die Stuhlnadeln mit dem weiſsen

Faden; die Reihe 6 ist gleich der von 4, die Reihe 7 gleich der

von 5 u.s.f. und in diesen Reihen ist eine gegenseitige

Verbindung der beiden Maschensorten, schwarz und weiſs, nicht vorhanden, weshalb die

Waare auſsen schwarz und innen weiſs aussieht.

In der Verwendung von Strickmaschinen für die

Wirkereiarbeiten neigt man sich mehr und mehr den kleinen handlichen

Rundstrickmaschinen zu, für welche folgende zwei Anordnungen, geeignet zur

Herstellung regulärer Rundwaaren, angegeben sind.

Die Rundstrickmaschine von E.

Lublinski in Berlin (* D. R. P. Nr. 31865 vom 13. Juli 1884) bildet eine

Verbesserung der vom Genannten früher vorgeschlagenen Einrichtungen (vgl. 1884 251 * 306. 253 * 149) in so

fern, als die

Hilfsnadeln x (Fig. 12 Taf. 2), welche

auf einem Theile des Maschinenumfanges angeordnet sind und beim Mindern der Waare

nach und nach herausgenommen werden, nicht wagerecht liegen, sondern schräg aufwärts

stehen und von einem besonderen Schlosse M bewegt

werden, welches durch den Fadenführerständer F vom

Zahnkranze U mit umgedreht wird. Die Nadeln x haben bei b ihre

Abschlagkante und stellen ihre Maschen um das Stück bb1 länger her als die Nadeln y, welche bei b1 abschlagen. Das Schloſs zur Bewegung der letzteren

arbeitet in umgekehrter Richtung wie die gewöhnlichen Lamb'schen Schlösser: es hebt die Nadeln an den beiden Seiten empor und

senkt sie in der Mitte; die Seitenexcenter sind aber nicht einfache Dreiecke,

sondern enthalten bewegliche Riegel, welche von dem Mitnehmer gehoben werden und

beim Wechseln der Drehungsrichtung von selbst niederfallen, so daſs sie immer die

Nadeln an richtiger Stelle zum Beginne der neuen Maschenarbeit emportreiben.

Die kegelförmige Rundstrickmaschine von Coltman in Leicester, welche im Textile Manufacturer, 1885 S. 181 beschrieben ist, enthält die Nadeln a (Fig. 19 Taf. 2) auf einem

Kegelmantel liegend angeordnet; das Vermindern des Waarenumfanges soll nun in

folgender Weise vorgenommen werden: Man nimmt eine Nadel a aus der Maschine heraus, nachdem man die Masche von ihr auf die

Nachbarnadel gehängt hat; ferner senkt man die zur Seite der entfernten Nadel

liegende Abschlagplatine b herab, so daſs bei der

nächsten Maschenbildung die entstehende Laufmasche auf das kleinste Maſs beschränkt

wird, weil zwischen den beiden benachbarten Maschen die Abschlagkante fehlt. Die

Anordnung der beweglichen oder verstellbaren Abschlagplatinen ist also hier als eine

Neuheit anzusehen, welche wenigstens eine Annäherung an das Mindern der Waare

gestatten wird, wenn auch letzteres thatsächlich dadurch nicht in vollkommener Weise

erreicht werden kann; denn die entstehende, wenn auch kurze Platinen- oder

Laufmasche wird immer sichtbar sein, oder die Waare locker machen.

An flachen (Lamb'schen) Strickmaschinen hat man zwei

Constructionen angegeben für Vorrichtungen zum Verstellen der Schloſsriegel auf

einer Seite nach je zwei Umdrehungen der Kurbelwelle, so daſs die Maschinen

einseitig offene Waare liefern.

Bei der Einrichtung zum Offenstricken auf der Lamb'schen

Strickmaschine von der Neckarsulmer

Strickmaschinenfabrik in Neckarsulm

(* D. R. P. Nr. 31513 vom 15. Juli 1884) bilden die

Schloſsriegel a und a1 (Fig. 17 Taf. 2) Hebel,

welche durch die Stange l mit einander verbunden sind

und von der Nuthenführung n eines Excenters bewegt

werden. Der letztere dreht sich halb so schnell um als die Kurbelwelle r der Maschine, weil das Rad auf r halb so groſs ist wie das auf R. Die Riegel a und a1 werden abwechselnd in die Stellungen

1 und 2 gebracht, in

welchen sie entweder die Schloſsschieber c unmittelbar

oder mit Hilfe eines auf demselben befindlichen Hebels b (Fig. 16 Taf. 2) nach

links oder rechts verschieben und die betreffenden Schlösser nach Bedarf öffnen oder

schlieſsen. Das Nuthenexcenter n kann auch an einem

rechtwinklig zur Triebwelle r liegenden Bolzen

befestigt sein, von Kegelrädern getrieben werden und die excentrische Führungsnuth

für den Hebel k auf seiner Stirnseite enthalten.

Die Einrichtung zum Offenstricken von Heinr.

Stoll in Reutlingen (* D. R. P. Nr. 30096 vom 7. Februar 1884) zeigt auch über der

Kurbelwelle eine zweite Welle, welche halb so schnell als die erstere getrieben

wird. Diese Welle d (Fig. 22 Taf. 2) erhält

einen Daumen e, welcher zwischen die durch Federn an

einander gedrückten Riegel h eintritt und sie eine Zeit

lang aus einander treibt, so daſs sie den Schloſsschiebern l entgegenstehen, die sich an ihnen verschieben. Die Riegel kommen nur

nach je zwei Kurbelumdrehungen heraus und in Thätigkeit und bewirken in Gemeinschaft

mit den gewöhnlichen Riegeln r, welche an derselben

Gestellwand – nur auf deren äuſseren Seite – angebracht sind, die Verstellung der

Schlösser zum Offenstricken in folgender Weise: Die Riegel r stehen immer innen, die Schloſsschieber l

stoſsen also immer an sie an und dadurch werden die Schlösser nach jeder

Kurbelumdrehung verstellt. Sollen sie aber, wie dies für das Offenstricken

erforderlich ist, einmal in ihrer Stellung verbleiben, so werden die Hilfsriegel h herausgeschoben und an diese stoſsen die

Schloſsschieber nochmals an, wodurch der vorige Stand des Schlosses wieder

herbeigeführt wird.

Auſser den bereits angeführten Neuerungen an Lamb'schen

Strickmaschinen sind noch folgende den verschiedensten Zwecken dienende

Einrichtungen an diesen sich immer mehr ausbreitenden Maschinen getroffen

worden:

Ein Zähl- und Regulirungsapparat für die

Schloßdreiecke der Strickmaschine von G. F. Großer in

Markersdorf bei Burgstädt (* D. R. P.

Nr. 31622 vom 9. Juli 1884) wirkt in der Weise, daſs nach einer vorher

bestimmten und regelmäſsig wiederkehrenden Reihenzahl das untere Dreieck eines

Schlosses, der Nadelheber, sowie die beiden Hilfsdreiecke an der Seite ausgerückt

und zwar in die Schloſsplatte hinein gehoben werden. Die Tragbolzen dieser Dreiecke,

welche über den Schlitten empor reichen, liegen mit Querstäbchen auf Hülsen, deren

Rand ausgeschnitten ist. Diese Hülsen haben Klinkräder und werden durch Klinken und

verschiebbare Riegel am Ende des Schlittenhubes gedreht. Hierbei heben die Hülsen

die Dreiecke empor, so daſs sie nicht mehr wirken, oder sie senken dieselben in die

Arbeitsbahn der Nadelhaken hinab, je nachdem Erhöhungen oder Einschnitte unter die

Querstäbchen der Dreiecksträger zu liegen kommen.

Die Lamb'sche Strickmaschine von Hugo Günther in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 30895 vom

11. Juni 1884) ist für Herstellung von Ränderwaare bestimmt und enthält deshalb auf der einen Seite Nadeln mit

zwei Arbeitshaken, welche vom Schlosse nur bis in die sogen. Fangstellung, also

nicht bis zum Abschlagen herabgezogen werden. Gegen das Ende des Schlittenhubes aber

senkt der Schlitten mit einem Keilstücke eine Schiene, welche die Nadeln der ganzen

Reihe gleichzeitig bis zum Abschlagen der alten Maschen hinabdrängt und gleichzeitig

durch eine entsprechende Hebelverbindung ein an der Innenkante dieser Nadel reihe angebrachtes

Abschiebblech hebt, so daſs dieses die alte Waare sicher von den Nadeln entfernt.

Damit durch die nach unten drückende Wirkung der Keilstücke der Schlitten nicht

gehoben wird, ist von dem Keile ein Haken nach abwärts über eine Gestellschiene

geleitet worden, wodurch die gegenseitige Lage sicher erhalten bleibt.

Die Lamb'sche Strickmaschine für flache Waare mit versetzten Mustern von der Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik in

Neckarsulm (* D. R. P. Nr. 30509 vom

5. Februar 1884) enthält einen Apparat, welcher vermittelt, daſs durch

den Schlittenhub das bewegliche Nadelbett selbstthätig verschoben wird. An der

Seitenwand der Maschine befindet sich auf einem Bolzen eine kurze, durch einen Hebel

zu drehende Schnecke, in deren Gänge ein Zapfen vom Nadelbette eingreift. Durch

keilförmige Stücke, welche an beiden Enden des Schlittens und in seiner Mitte am

Zungenöffner angebracht sind, wird dem Hebel nach jedem Ausschube eine kurze

Schwingung ertheilt und dabei die Schnecke um so viel gedreht, daſs das Nadelbett

eine Nadeltheilung oder zwei fortrückt.

Bei dem Ringelapparate für

Strickmaschinen von F. Eile in

Bautzen (* D. R. P. Nr. 30528 vom 17.

August 1884) enthält der Spulenständer zwei Spulen in wagerechter Lage

und deren Fäden werden durch geeignete Führungen so weit aus einander gehalten, daſs

sie, von den Nadeln aufwärts gehend, stark divergiren. Der Führer ist so geformt,

daſs er nur den nach der hinteren Seite der Maschine aufwärts steigenden Faden

erfaſst und zur Arbeit mit fortnimmt. Während des Hubes wird der Spulenständer

gedreht und zwar entweder um eine Umdrehung, dann bleibt derselbe Faden der hintere

und arbeitet auch die nächste Maschenreihe, oder um 1½ Umdrehungen, dann kommt der

andere Faden in Thätigkeit und der erstere verläſst den offenen Führer, da er nun an

der Vorderseite der Maschine liegt. Eine von der Kurbelwelle bewegte Vorgelegewelle

dreht durch Scheiben und Ketten den Spulenständer und enthält nach demselben

hingehend zwei Transmissionen: eine, deren Scheiben einander gleich sind, und eine

zweite, in welcher die Antriebscheibe 1½mal so groſs ist wie die getriebene Scheibe;

durch Einrücken der einen oder anderen Triebscheibe erhält man die oben erwähnte

einfache oder 1½ fache Umdrehung des Spulenständers. Diese Einrückung regulirt ein

Jacquardprisma.

Der Träger für die Fadenführeröse der Lamb'schen Strickmaschine für stellenweise

verstärkte Waaren von Jos. Pflugfelder in

Düren (* D. R. P. Nr. 29889 vom 1.

Mai 1884) enthält an einer lothrecht stehenden Schiene noch eine zweite

Oese, an einem langen Stabe dergestalt angebracht, daſs eine Feder den Stab mit dem

Hilfsfadenführer immer nach oben drückt. In dieser höchsten Lage ist der Hilfsfaden

von der Waare ab so weit nach oben gezogen, daſs er nicht in die Nadelhaken

eingelegt wird, also nicht mit arbeitet. Will man nun Waaren, z.B. Strumpflängen, in

der Mitte am Kniestück verstärken, so läſst man auf eine gewisse Strecke in der

Mitte des Schlittenhubes den Hilfsfadenführer mit arbeiten. Dazu bringt man

senkrecht über der Führerbahn eine Schiene an, welche in der Mitte ihrer Länge auf

ein bestimmtes Stück nach unten abgekröpft ist und an dieser Stelle den

Hilfsfadenführer hinabdrückt, der nun seinen Faden dicht neben den des Hauptführers

in die Nadelreihe legt, so daſs diese an der betreffenden Stelle stärkeres Garn

erhalten und stärkere Maschen arbeiten.

Ein Signalapparat für Strickmaschinen

von Jos.

Pflugfelder in Düren (* D. R. P. Nr. 30050 Vom 31. December 1883) soll dem Arbeiter

durch einen Glockenschlag anzeigen, wenn ein Knoten

oder eine sonstige Verdickung des Garnes nach der Maschine hin geführt wird. Der

Faden geht deshalb durch eine von zwei geschlitzten und schwingenden Platten

gebildete Oeffnung. Kommt ein Knoten oder eine starke Stelle, welche diese Oeffnung

nicht überschreiten kann, so hebt der Knoten beide Platten und zieht sich endlich

durch den hierbei entstehenden längeren und breiteren Schlitz hindurch, worauf die

Platten wieder niederfallen. Eine der letzteren trägt einen Hammer, welcher auf eine

Glocke schlägt und damit dem Arbeiter den betreffenden Uebelstand anzeigt, so daſs

dieser nun nachhelfen kann.

Die Maschine zum Verstricken von

Metalldraht von Prinz Alex. Thurn-Taxis und

Rud.

Graf Westphalen in Wien (* D. R. P. Nr. 30190 vom 6. März 1884) ist eine sogen. halbe oder

einseitige Strickmaschine mit nur einer Nadelreihe, d.h. also eigentlich ein flacher

Wirkstuhl mit einzeln beweglichen Nadeln und wird dazu verwendet, um aus biegsamem

Metalldraht glatte Kulirwaare zu arbeiten, welche als Drahtgitter, Horde u.s.w. verwendet wird. Die Art des Materials bedingt,

daſs an dieser Maschine sowohl im Fadenführer, als auch im Abschlagkamme Leitrollen

angebracht sind und daſs am Schlitten und Gestelle Kuppelungsvorrichtungen sich

befinden, welche den Führer aufhalten, wenn er über die letzte arbeitende Nadel

hinaus gegangen ist. Fadenspanner, welche den etwa überflüssig ausgezogenen Draht

aufnehmen und in der nächsten Reihe wieder abgeben würden, sind wegen des schwer

biegsamen Materials nicht anzuwenden. Der Draht wird von einer groſsen

Zweiwürtelspule abgezogen, welche sich mit dem Schlosse und Führer längs der

Nadelreihe hin und her verschiebt.

G. W.

Tafeln