| Titel: | G. Lippmann's Quecksilbergalvanometer und Elektrodynamometer. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 24 |

| Download: | XML |

G. Lippmann's Quecksilbergalvanometer und

Elektrodynamometer.

Mit Abbildungen auf Tafel

3.

G. Lippmann's Quecksilbergalvanometer und

Elektrodynamometer.

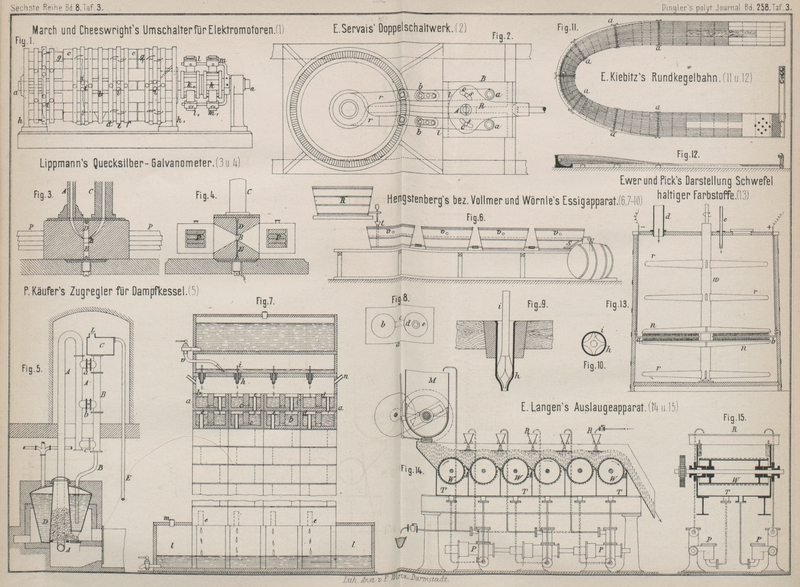

Das Galvanometer von G. Lippmann, von welchem in Fig. 3 und 4 Taf. 3 Längs-

und Querschnitt des wesentlichsten Theiles abgebildet ist, beruht auf der Erfahrung,

daſs ein Stromelement in einem magnetischen Felde sich quer gegen die Kraftlinien zu

bewegen strebt, mit einer Kraft K, welche gleich dem

Producte aus der Intensität H des Feldes, der Stärke

i des Stromes und der Länge l des Elementes ist. Lippmann nimmt zwei

durch einen wagerechten Kanal B in Verbindung stehende

Röhren A und C, füllt sie

mit Quecksilber und verbindet zwei über einander liegende Punkte des wagerechten

Kanales durch die Platinstreifen E und D mit den Polen der Batterie. Der Strom durchsetzt dann

den Kanal der Quere nach und das in dem Kanäle befindliche Stückchen desselben

bildet das Stromelement. Zu beiden Seiten des Kanales befinden sich die Pole P zweier Hufeisen-Stahlmagnete oder Elektromagnete, von

denen kegelförmige Polschuhe bis nahe an B herangeführt

sind. Die Kraftlinien derselben schneiden dann den Kanal in wagerechter Richtung,

wenn der Südpol hinten, der Nordpol vorn liegt, von hinten nach vorn; da nun das

Stromelement denselben lothrecht durchsetzt, wird es in Richtung dieses Kanales

fortgeschoben mit der Kraft K = Hil, welche das

Quecksilber in dem einen Rohre in die Höhe treibt. Ist ε die Dicke des Stromelementes an der Stelle, wo es von den Kraftlinien

getroffen wird, und p der Höhenunterschied der beiden

Quecksilbersäulen, so hat man pε = K = Hil, also i = εp : Hl. Die Empfindlichkeit wächst mit H und nimmt ab mit ε.

Daher muſs einerseits der Magnet dem Kanäle sich thunlichst anschlieſsen und

andererseits die Breite des Kanales sehr gering sein. Zwei so construirte

Galvanometer gaben 28 bezieh. 58mm manometrischen

Ausschlag für 1 Ampère.

Indem G. Lippmann an Stelle des Elektromagnetes eine den

Kanal umwindende Rolle setzt und den Strom durch sie und (in der angegebenen Weise)

durch den Kanal gehen läſst, verwandelt er sein Galvanometer in ein Elektrodynamometer. Man hat in diesem Falle i2

= Cεp. Die Constante C

bestimmt man entweder durch Versuche dadurch, daſs man für einen besonderen Werth

von i2 die Gröſse p beobachtet, oder (weil 1 : C die magnetische Stärke bezeichnet, welche die Rolle an der Stelle, wo

das Stromelement sich befindet, hervorruft, falls sie von einem Strome mit der

Intensität 1 durchflössen wird) rechnerisch aus den Abmessungen der Rolle. Damit ist

das Instrument vollständig eingetheilt.

Diese constructiv und in der Theorie sehr einfachen Lippmann'schen Apparate können unmittelbar zu absoluten Messungen

verwendet werden. Namentlich das Elektrodynamometer bietet, weil die Strombahnen

ihre Lage gegen einander stets beibehalten, groſse theoretische und praktische

Vortheile; man kann dasselbe beim Betriebe mit Dynamomaschinen unmittelbar zur

Verfolgung der Schwankungen, welche die Energie der entwickelten Ströme etwa

erleidet, benutzen. Es spielt dann auch praktisch dieselbe Rolle wie das Manometer

bei der Dampfmaschine, da auch hier die Messung manometrisch geschieht.

Wenn man in Umkehrung des oben angeführten Erfahrungssatzes ein Leiterelement quer

gegen die Kraftlinien eines Elektromagnetes führt, so wird in ihm ein Strom

inducirt, dessen Stärke proportional der Stärke des magnetischen Feldes ist. Durch

Beobachtung dieses inducirten Stromes könnte man daher die Stärke des Magnetes

bestimmen. Noch einfacher aber verwendet man dazu nach Leduc (vgl. Comptes rendus, 1884 Bd. 99 S.

186) das Lippmann'sche Galvanometer, bei welchem ja

auch die Bezeichnung H = εp : il besteht. Man läſst also durch den

Kanal, während derselbe sich zwischen den Polen des Magnetes befindet, einen Strom

in der angegebenen Weise flieſsen, beobachtet den Ausschlag des Manometers und miſst

die Stärke des Stromes.

Wenn man keinen besonderen und eigens zu messenden Strom anwenden will, kann man bei

permanenten Magneten so verfahren, daſs man den Kanal mit unveränderlicher

Geschwindigkeit zwischen den Polen fortführt, und bei Elektromagneten so, daſs man

den Magnetismus plötzlich weckt oder verschwinden läſst, während der Kanal sich

zwischen seinen Polen in Ruhe befindet. In beiden Fällen hat man nur das Ansteigen

des Quecksilbers in dem einen Schenkel zu beobachten und bekommt die magnetische

Stärke aus der Gleichung H2 = Cεp.

Die Empfindlichkeit dieser Instrumente läſst sich genügend dadurch steigern, daſs man

den Kanal an der Stelle, wo der Strom denselben durchsetzt, ganz platt macht (so

daſs das Quecksilber daselbst die Form einer sehr dünnen Schiene annimmt) und daſs

man die Schenkel des Manometers mit Glycerin oder Wasser statt mit Quecksilber

füllt. Wie man aber die Erwärmung der betreffenden Stelle des Kanales durch den

Strom vermeidet, wird nicht angegeben.

Tafeln