| Titel: | Neue Gasmotoren, welche ohne Verdichtung der Ladung arbeiten. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 49 |

| Download: | XML |

Neue Gasmotoren, welche ohne Verdichtung der

Ladung arbeiten.

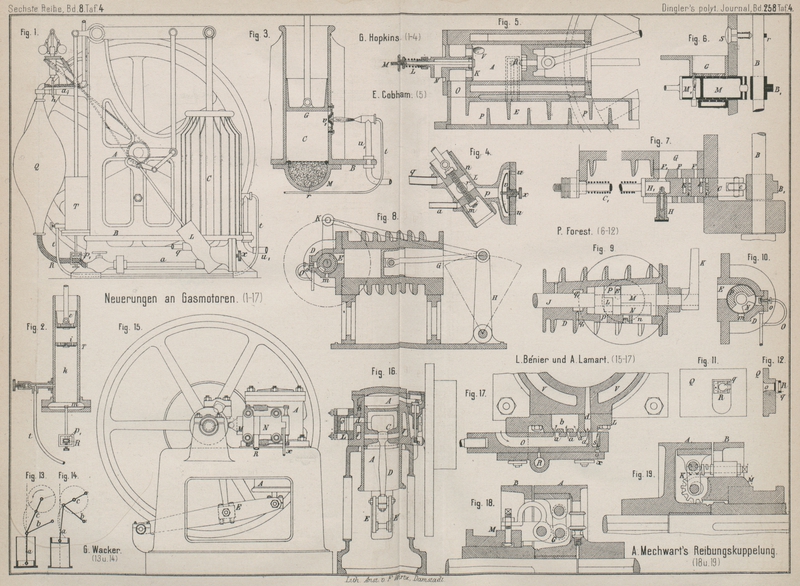

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Neue Gasmotoren, welche ohne Verdichtung der Ladung

arbeiten.

Diejenige Art von Gasmotoren, bei welcher die Ladung vor der Entzündung nicht verdichtet wird, hat eine Bedeutung nur noch für

Maschinen mit sehr geringen Kraftleistungen, wo ein weniger sparsamer Gasverbrauch

nicht so wichtig ist. Allerdings hatte man mit indirekt wirkenden Maschinen, bei

welchen die Explosion der (unverdichteten) Gase benutzt wurde, um einen für diese

Zeit auſser Verbindung mit dem Triebwerke gesetzten Kolben in einem Cylinder

vorzuschleudern, während die alsdann in Folge äuſserer Abkühlung der

Verbrennungsgase unter dem Treibkolben entstehende Luft Verdünnung zu dessen Arbeit

leistendem Rückhube diente, eine Ausnutzung des Gases erzielt, wie dieselbe mit den

neueren, mit Verdichtung arbeitenden Maschinen kaum wieder erreicht ist. Da bei

dieser Maschinengattung aber Uebelstände auftreten, welche in den nothwendigen

groſsen Abmessungen, dem starken Arbeitsgeräusche, der ungleichmäſsigen

Kraftübertragung und der Empfindlichkeit der Kuppelung zwischen Kolbenstange und

Triebwerk bestehen, so ist man neuerdings wieder zu der älteren direkt wirkenden

Form dieser Maschinen zurückgegangen, welche diese Mängel nicht besitzen. Es richtet

sich das Bestreben darauf, neben günstigerer allgemeiner Anordnung der Maschine

deren Gasverbrauch möglichst auf den geringen Bedarf von 0,8 bis 1cbm für die stündliche Pferdestärke der Langen sehen atmosphärischen Gaskraftmaschine (vgl.

1867 183 106. 1877 223 * 557)

herabzubringen. Von der verbreitetsten Maschine dieser Art, der Bis schöpf sehen (1878 230 *

375. 1885 255 * 495), ist dieser geringe Gasverbrauch

nicht erreicht (vgl. 1885 255 398).

Als Uebergang von den atmosphärischen Gasmotoren zu denen mit direkter Wirkung sind

mehrere Vorschläge zu erwähnen, bei welchen zunächst die Kraft der Explosion und

dann der Ueberdruck der Atmosphäre über die künstlich herbeigeführte Verdünnung

unter dem Kolben auszunutzen gesucht wurden. Diese Wirkung soll nach J. Wertheim in Frankfurt a. M. (Erl. * D. R. P. Nr.

2023 vom 19. August 1877) mittels einer Wassersäule erreicht werden, welche in Folge

der Explosion durch einen Kanal auf der einen Seite eines Schaufelrades vorwärts

getrieben und in Folge des dann entstehenden Ueberdruckes der Luft nach

selbstthätiger Umstellung der Ventile auf der anderen Seite des Rades zurückgepreſst

wird, um beide Male das letztere zu drehen.

Gleichfalls eine Wassersäule benutzt R. Krause in Köln

(Erl. * D. R. P. Nr. 7514 vom 4. Oktober 1878). Dieselbe wird in Folge der über ihr

stattfindenden Explosion durch einen engen Kanal in einen Cylinder geleitet, um hier

einen Kolben Arbeit verrichtend vorzuschieben. Die Rückbewegung des Kolbens

geschieht in Folge des Niederschlagens der Verbrennungsrückstände in dem

Explosionsraume durch den äuſseren Luftdruck.

Dieser Gedanke ist von Kapp und Wigger in Unna und G.

Hövelmann in Barmen (* D. R. P. Nr. 24084 vom 8. December 1882) neuerdings in

wenig abgeänderter Form wieder aufgebracht worden.

Eine Vermittelung zwischen beiden Kraftleistungen suchten bei einer liegenden Maschine M. Hasse und

Comp. in Berlin (Erl. * D. R. P. Nr. 2057 vom 20. December 1877) durch

Einschaltung einer Feder zwischen Kolbenstange und Arbeitswelle herbeizuführen (vgl.

auch 1884 254 451).

G. Franke in Saarlouis (Erl. * D. R. P. Nr. 7985 vom 23.

März 1879) versuchte beide Kraftwirkungen auf beiden Seiten des Kolbens zur

Aeuſserung zu bringen. Bei der vorgeschlagenen liegenden Maschine sollte während jeder halben Umdrehung der Kurbelwelle

zunächst der atmosphärische Druck Arbeit leistend auf den Kolben wirken und dann vom

letzteren ein Gemenge von Luft und Gas angesaugt werden, welches beim weiteren Laufe

des Kolbens entzündet wurde, um den Kolben bis ans Hubende zu treiben. Durch die

dann entstehende Luftverdünnung sollte der Rückgang erfolgen.

In eigenartiger Weise wird die gleiche Idee von F.

Sivilla in Madrid (Erl. * D. R. P. Nr. 154 vom 31. Juli 1877) zur

Ausführung gebracht; bei seiner stehenden Maschine wird

der Kolben durch die Explosion einer Ladung in die Höhe getrieben; hierbei

verdichtet derselbe über sich im geschlossenen Cylinder Luft, welche den Rückschub

des Kolbens beschleunigt. Beide Kraftäuſserungen werden unmittelbar durch eine

Pleuelstange auf die Kurbelachse übertragen.

Die neueren Ausführungen der Gasmaschinen, welche ohne Verdichtung der Ladung die

Kraft der Explosion unmittelbar übertragen, besitzen im Allgemeinen die Arbeitsweise

des Bisschop'schen Motors. Die Kolben saugen während

des ersten Theiles ihrer Bewegung ein Gemenge an, welches bei einer gewissen

Kolbenstellung entzündet wird, um den Kolben Arbeit leistend vorzuschieben.

Die in Fig. 1

bis 4 Taf. 4

dargestellte Maschine von G. M. Hopkins in Brooklyn (*

D. R. P. Nr. 27053 vom 4. September 1883, abhängig von Nr. 532) schlieſst sich der

Bisschop'schen Construction eng an.

Das Gestell A soll mit der Platte B und dem statt der Wasserkühlung mit Strahlrippen

versehenen Cylinder C aus einem Stücke gegossen werden.

Der Zufluſs von Luft und Gas zum Cylinder, welcher nach Art der Deutzer Motoren

einen todten Raum M (vgl. Fig. 3) erhalten hat,

erfolgt durch ein seitlich angeordnetes Kolbenventil L

(Fig. 4),

welches in der aus Fig. 1 ersichtlichen Weise gesteuert wird. Das Ventil L steht durch ein Rohr r

mit dem todten Cylinderraume M in Verbindung, so daſs

die durch den Rohrstutzen p zutretende Luft und das

durch Rohr a kommende Gas bereits im Ventile gemischt

vom Kolben G angesaugt wird, um in dem mit zerbröckeltem

Bimsstein, Schrot o. dgl. gefüllten Raume M inniger

gemischt und dann nach Freilegung der Zündstelle v1 entzündet zu werden. Die Verbrennungsrückstände

werden wieder durch den Raum M und das Rohr r in das Ventil L

gedrückt, um durch dessen Rohr q abgeblasen zu

werden.

Die Entzündung des Gemenges findet durch Berührung mit dem durch ein Knallgasgebläse

erhitzten Platinbleche v1 statt. Die Knallgasflamme erhält durch Rohr u1 Gas, während Luft durch Rohr t von der Luftpumpe T

zugepreſst wird. Diese Luftpumpe (vgl. Fig. 2) regelt den

Gaszufluſs zum Ventile L durch das Rohr a in eigenartiger Weise. Das Saugventil der Pumpe liegt

im Pumpenkolben e, das Druckventil i im Stiefel. Der Theil k

dient als Druckraum. Da die Luftpumpe sammt der Ableitung für eine bestimmte

Leistung berechnet ist, so wird in Folge erhöhter Geschwindigkeit der Maschine, also

auch verstärkter Pumparbeit im Druckraume ein gröſserer Luftdruck entstehen, welcher

die Membran m niedergehen läſst, so daſs die Platte p1 den

Gaszuführungsschlauch R entsprechend zusammendrückt und

dessen Querschnitt verengt.

Wird die Maschine abgestellt, so sinkt die Hülse des Kugelregulators und drückt

mittels ihres unteren Fortsatzes h (Fig. 1) den Gasschlauch

a1 vor dem

Gasbeutel Q zusammen, so daſs keine Gasentweichung

selbst bei offenem Absperrventile stattfinden kann.

Die Kolben m und n im

Ventile L sind verstellbar, um die Zuleitung von Gas

und Luft regeln zu können. Das Luftventil (Fig. 4), dessen Löcher u durch eine Gummiplatte v

gedeckt bezieh. frei gelegt werden, kann auch mittels der Schraube x für gröſseren oder kleineren Luftdurchlaſs

eingestellt werden.

Die Maschine von E. Cobham in Stevenage, England (* D. R. P. Nr. 30575 vom 4. Juli

1884) ist liegend angeordnet. Die Einsaugung

der Ladung in den Cylinder A erfolgt mittels einer im

Cylinderboden vorgesehenen Ventilplatte K (Fig. 5 Taf. 4),

welche die Säugöffnungen deckt. Selbstverständlich wird diese einfache Anordnung

praktisch nicht verwendbar sein, da die Platte durch die Hitze der Explosion sehr

rasch zerstört werden würde. Während das Gas durch die Oeffnung N zuströmen soll, wird die Luft durch die seitlichen

Oeffnungen O aus dem Raume E angesaugt; dieser Raum dient als Dämpfungskämmer, in welcher eine Anzahl

abwechselnd angeordneter Rippen P sich befindet und die

durch die Grundplatte abgeschlossen ist, in Folge dessen die freie Fortpflanzung des

durch den Betrieb der Ventile oder die Explosion hervorgebrachten Schalles durch die

Saugröhre des Motors verhindert wird. Zu diesem Zwecke sind in der Luftleitung

geeignete Hindernisse (statt der Platten P z.B. auch

Siebplatten, Kieselsteine o. dgl.) angebracht, welche die Schallwellen, die vom

Inneren des Cylinders in die Saugröhre gelangen, zu brechen, zu zerstreuen oder

gänzlich zu zerstören vermögen. Die Luftzuführung für den Entzündungsapparat R ist ebenfalls von der Dämpfungskammer E abgeleitet, um den Schall zu brechen, welcher vom

Zündschieber kommen könnte. Der Auspuff ist bei V;

derselbe wird durch ein vom Motor gesteuertes Ventil beeinfluſst. Die Ventilplatte

K kann durch eine Schraube M, welche die Feder L mehr oder weniger stark

zusammenpreſst, für den Durchlaſs von Gas und Luft eingestellt werden. Der Cylinder

A besitzt einen Kühlmantel.

Auch der in Fig.

8 Taf. 4 veranschaulichte Gasmotor von P. F. Forest in

Paris (* D. R. P. Nr. 21411 vom 9.

März 1882) ist liegend angeordnet. Der

Cylinder und das Schiebergehäuse besitzen an Stelle des Kühlmantels Strahlrippen,

welche in Form eines Schraubenganges um dieselben herumlaufen. Die Explosionsseite

des Cylinders wird durch einen kegelförmigen Hahn (Fig. 9 und 10 Taf. 4) geschlossen,

welcher Zu- und Abführung der Gase sowie die Entzündung vermittelt. Bei m ist der Gaszufluſs, bei n der Lufteintritt und bei p der Auspuff.

In dem Gehäuse D ist die Triebwelle J gelagert, auf welcher der aus den beiden Theilen L und M bestehende

Drehschieber auf einem dünner gedrehten Theile der Welle festsitzt, während der

dickere Theil derselben an seinem Ende eine als Schwungrad dienende Riemenscheibe

trägt. Am anderen, dünneren Ende der Triebwelle sitzt die Kurbel K, welche durch eine Stange mit dem Ende der

Kolbenstange G verbunden ist. Durch den Zapfen sind die

Enden beider Stangen mit dem Ende der auf der Grundplatte C angebrachten und um einen Zapfen an der Grundplatte schwingenden Stange

H verbunden. Zwischen den beiden Theilen L und M des Drehschiebers

befindet sich eine ringförmige Kammer, welche gleichzeitig mit den Aussparungen P und N des Schiebers in

Verbindung steht. Je nach der Stellung des Schiebers werden durch die Oeffnungen m und n und die Aussparung

N Gas und Luft in die mittlere Kammer einströmen,

um in den Cylinder durch die Oeffnung E zu gelangen,

oder es werden aus dieser Oeffnung durch die Aussparung P und die Oeffnung p die Verbrennungsgase aus

dem Cylinder entweichen. Auf der vorderen Seite des Schiebergehäuses befindet sich

nahe bei der mittleren Schieberkammer eine Oeffnung, welche mit einer Scheibe Q (vgl. Fig. 11 und 12 Taf. 4)

geschlossen ist, durch deren Loch o die Zündflamme des

Brenners O schlägt. Damit die Flamme durch den Druck,

welcher im inneren Cylinder während der Explosion herrscht, nicht ausgelöscht wird,

befindet sich hinter derselben und zwischen einer magnetischen Scheibe R die eiserne Klappe q,

welche, leicht beweglich, beim geringsten Ueberschusse an innerem Druck von der

magnetischen Scheibe R abgerissen und gegen die

Oeffnung der Platte Q angedrückt wird. Eine Oeffnung

q1 im Schieber

dient zum Abführen überflüssigen Schmieröles.

Um die Leistung dieses Motors zu verändern, muſs die Kurbel für den Schieber unter

einem anderen Winkel aufgekeilt werden.

In der Patentschrift Nr. 21411 ist noch eine Maschine mit hin- und hergehendem Schieber

mitgetheilt; eine Abänderung dieses Schiebers hat Forest im Zusatzpatente * Nr. 24492 vom 28. Januar 1883 angegeben. Der

Schieber C (Fig. 7 Taf. 4) gleitet in

einem Gehäuse, von welchem die Oeffnungen F in die

Kammer G am Cylinder führen. Auf der gegenüber

liegenden Seite des Schiebergehäuses führen wieder andere Oeffnungen ins Freie;

letztere entsprechen den Kanälen i im Schieber und

dienen zum Einströmen von Luft. Der Boden dieser Schieberkanäle i hat kleine Löcher, durch welche das durch eine

Leitung ankommende Gas in den Schieber eindringt. Neben und parallel mit den Kanälen

i des Schiebers sind die Ausströmungskanäle K in demselben angebracht; letztere lassen die

Verbrennungsgase durch ein oben am Schiebergehäuse angebrachtes Rohr entweichen,

wenn sie sich beim Rückgänge des Kolbens vor den Oeffnungen F des Schiebergehäuses befinden; nebenan befindet sich die Oeffnung F1, um die Zündflamme

des Brenners H, welche in der Kammer H1 des Schiebers

brennt, in den Cylinder gelangen zu lassen. Die Triebwelle B trägt die Kammscheibe B1, welche auf die Leitrolle c des Schiebers C wirkt. Mittels einer um die

Schieberstange gewundenen Spiralfeder C1 wird diese Leitrolle beständig an die Kammscheibe

B1 gepreſst.

Der in Fig. 6

Taf. 4 dargestellte cylindrische Schieber entspricht

dem beschriebenen flachen Schieber. In demselben sind zwei Kammern M und M1 gebildet, deren eine zur Mischung der Ladung

dient, während in der anderen die Zündflamme brennt. Der Auspuff befindet sich in

diesem Falle im Cylinderboden. Das bezügliche Ventil S

wird von dem Daumen r der Betriebswelle B geöffnet, durch eine Feder aber geschlossen

gehalten.

Der in Fig. 15

bis 17 Taf. 4

dargestellte Gasmotor von L. BénierTrotzdem dieser Motor im vorigen Jahre in Wien ausgestellt war (vgl. 1885

255 135), sind Betriebsergebnisse über

denselben noch nicht bekannt geworden. und A.

Lamart in Boumetz-les-Loges, Frankreich (* D. R. P. Nr. 20978 vom 16. Mai

1882) ist stehend angeordnet und mit einer

ähnlichen Schiebereinrichtung versehen. Die Bewegung des Schiebers M wird in gleicher Weise durch eine Daumenscheibe und

entgegen wirkende Feder erzielt. Die Luft strömt durch den Kanal O (Fig. 17) ein und mischt

sich im Schieber mit dem durch das Rohr R zuflieſsenden

Gase. Die verschiedenen Oeffnungen a zur Abführung des

Gemenges sind hier besonders deshalb vorgesehen, um einen schnellen Schluſs des

Schiebers bei möglichst kurzem Hube desselben herbeizuführen. Die Oeffnungen a lassen das Explosionsgemenge in den Kanal b eintreten; die Oeffnung a1 dagegen steht mit dem Kanäle d in Verbindung. Während b

das Gemenge in den oberen Theil des Cylinders A

unmittelbar unter den Deckel führt (vgl. Fig. 16), mündet a1 in den Zündkanal d. Indem man den Schieber so stellt, daſs während der

Zündung des Explosionsgemenges im Kanäle d die

Oeffnungen a noch einige Millimeter weit offen sind,

verhindert man die

Bildung einer Luftleere hinter oder über dem Kolben, während die Flamme in den Kanal

d schlägt.

Durch das Rohr x wird der in einer Aushöhlung des

Schiebers befindliche, zum Anzünden des Gemenges dienende Brenner s mit Gas gespeist und durch eine in der Ecke der

Flansche L befindliche, stets brennende Flamme wieder

angezündet. Der Verschluſs der Mündungen a und a1 sowie die Zündung

des Explosionsgemisches findet statt, während der Schieber sich rasch nach der

Kurbelwelle hin bewegt, indem die Druckrolle desselben in eine Aushöhlung der

Kammscheibe fällt (vgl. Fig. 15). Das

Auspuffventil m (Fig. 16) wird durch den

Hebel n geöffnet. Der Kolben C ist durch die Stange D mit dem einen Ende

des um eine Achse am anderen Ende schwingenden Hebels E

verbunden, welcher in seinem mittleren Theile durch eine Verbindungsstange drehbar

an die Kurbelwelle gehängt ist. Der obere Theil des Cylinders ist von einem hohlen,

ringförmigen Kühlwasserraume V umgeben. Daselbst ist

auch der Schieberkasten N befestigt und zwar auf der

vorderen Seite des Cylinders, während das Ventilgehäuse des Ausströmungsventiles m sich auf der hinteren, dem Schwungrade zugewendeten

Seite des Cylinders befindet.

Schlieſslich ist noch ein Mechanismus von G. Wacker in

New-York (Erl. * D. R. P. Nr. 16018 vom 2. Juni 1881) zu erwähnen, welcher die

Stelle der von Bisschop angewendeten geschränkten Schubkurbel vortheilhaft vertreten kann. Der

Mechanismus (Fig.

13 und 14 Taf. 4) ist so eingerichtet, daſs der Kolben, entsprechend der durch

die Gasverpuffung erzeugten schnellen Volumenvergröſserung, schnell auswärts und

dann wieder, entsprechend der allmählichen Zusammenziehung der Verbrennungsgase,

langsam einwärts geht, wobei aber der Kolben mit der Kurbel einer Schwungradwelle

stets durch Lenkstangen zwangsläufig verbunden ist. Bei dem gezeichneten Mechanismus

wirkt der Kolben mittels der Lenkstange a auf einen

Hebel b, welcher seinerseits mit der Kurbel durch eine

kurze Pleuelstange c verbunden ist. Der Ausflug des

Kolbens dauert etwa ⅓, der Rückgang ⅔ der Umdrehung.

Tafeln