| Titel: | Neuere Schutzvorrichtungen für Kreissägen. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 56 |

| Download: | XML |

Neuere Schutzvorrichtungen für

Kreissägen.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes Bd.

253 S. 317.)

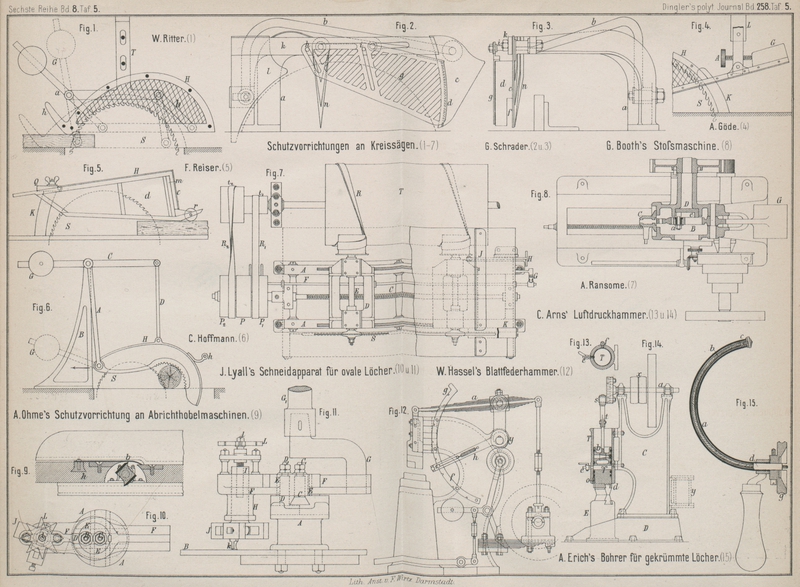

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Neuere Schutzvorrichtungen für Kreissägen.

1) Schutzvorrichtungen an Kreissägen zum

Langschneiden.

Zur Parallelführung der Schutzhaube verbindet W.

Ritter in Altona (* D. R. P. Nr. 31501 vom 15. Oktober 1884) dieselbe mit einem

Gelenkparallelogramm, in gleicher Weise, wie es bereits C.

Hoffmann (vgl. 1882 246 * 412) angegeben. Die

aus einem mit Drahtgitter bezogenen Rahmen hergestellte Haube H (Fig. 1 Taf. 5) ist auf

einer Seite an die beiden Hebel a und b angelenkt, die ihrerseits wieder mit einem T-Stücke

T drehbar verbunden sind; dieses T-Stück wird an

einer Hängesäule befestigt. Vorn erhält die Haube das Hörn h, gegen welches das zu schneidende Brett trifft und dadurch die Haube

nach hinten verschiebt, wobei sich dieselbe, immer parallel bleibend, erhebt. Um

diese Bewegung zu erleichtern, ist der vordere Gelenkhebel a verlängert und mit einem Gegengewichte G

versehen; dasselbe äuſsert seine Wirkung um so mehr, je höher die Haube H gehoben wird.

Ein Vorzug gegen die Hoffmann'sche Anordnung ist bei der

vorliegenden Einrichtung kaum zu finden. Nachtheilig ist hier die einseitige

Aufhängung der Haube und die für die Bedienung der Säge unbequeme Hängesäule über

derselben; auch ist nicht auf den Schnittspalter Rücksicht genommen, welcher bei C. Hoffmann in Verbindung mit der Haube steht.

G.

Schrader in Ehrenfeld (* D. R. P. Nr. 32720 vom 4. Februar 1885) hat die in Fig. 2 und 8 Taf. 5

veranschaulichte Schutzvorrichtung angegeben. Zur Seite der Säge ist auf dem

Sägentische ein Winkelarm a befestigt, welcher an

seinem Ende in die über der Säge parallel mit derselben befindliche Schiene k ausläuft und auf seinem senkrechten Theile einen

Bolzen trägt, um den die gebogene Stange b

schwingt.

Diese ist an ihrem Ende mit dem senkrechten, in der Ebene des Sägeblattes liegenden

Schieber c verbunden. Wird das zu schneidende Brett

gegen die Säge geschoben, so drückt dasselbe durch die vordere schräge Kante des

Schiebers diesen in die Höhe und macht die Säge frei. Bevor am Ende des Schneidens

die Säge vorn wieder sichtbar wird, fällt der Schieber c zum Schütze wieder nieder. Vor der Säge hat der Schieber c die Wand d, welche einen

Spalt f besitzt, um den Schnitt sehen zu lassen, und

auf welche sich der einen seitlichen Schutz gewährende, um die Bolzen h und i bewegliche,

durchbrochene Schieber g stützt. An der Schiene k, an welcher die Bolzen h

und i zu verstellen sind, ist auch der Schnittspalter

l befestigt, der mit seiner unteren Spitze zur

Sicherung noch im Sägentische steckt. Um dem Zurückwerfen der Bretter durch die Säge

vorzubeugen, sind an der Schiene k die Spitzen n leicht drehbar, welche von den Brettern nach hinten

gedreht werden, diese aber bei einem Zurückfliegen festhalten.

Mit Berücksichtigung des Umstandes, daſs eine vollkommene Kreissäge-Schutzvorrichtung

das Sägeblatt ganz abzudecken, die leichte Beobachtung des Sägeschnittes jedoch

nicht zu hindern habe, stellt F. Reiser nach den Mittheilungen des technologischen Gewerbemuseums, Section

für Holzindustrie, 1885 S. 1 bei seiner Schutzvorrichtung den vorderen

Theil der Schutzhaube aus Glas her. Die Haube H (Fig. 5 Taf. 5), welche

ähnlich wie bei C. Hoffmann (1882 246 * 411) an dem Schnittspalter K um ein am

Ende desselben angebrachtes Querstück Q drehbar und

vorn mit einer Gleitrolle r versehen ist, wird der

billigen und leichten Herstellung halber aus Holzlatten zusammengesetzt und erhält

also eine eckige Form. Die Zwischenfelder der Holzlatten werden in der Vorderwand

c und im vorderen Theile d der Seitenwände mit Glas ausgelegt. Die übrigen Felder erhalten einfache

Holzfüllung.

Sind diese Glaswände schon durch ihre leichte Zerbrechlichkeit nicht zu empfehlen, so

vereiteln sie in Folge des sich an denselben absetzenden feinen Sägestaubes und der

dadurch bewirkten raschen Undurchsichtigkeit ihren Zweck ganz. Reiser hat deshalb auch in den Seitenwänden Schlitze

m vorgesehen, durch welche die vordere Glasscheibe

c mit einem besonderen Wischer auf der Innenseite

geputzt werden kann. Für das Ende des Schnittes gibt Reiser der Schutzvorrichtung einen besonderen Vorstoſsstab für die Bretter

mit und soll der Arbeiter, indem seine Hand beim Verschieben des Holzes an den vor

der Rolle r vorstehenden Schnabel stöſst, an die

Benutzung dieses Stabes immer erinnert werden.

A. Goede in Berlin bringt jetzt die von Pintsch (1882 246 * 411)

angegebene Schutzvorrichtung zur Ausführung, wobei die Haube jedoch auch aus einem

mit Drahtgewebe bezogenem Gestelle hergestellt und ein Schnittspalter K vorgesehen wird. Da das beständige Heben der

Schutzhaube durch die zu schneidenden Bretter dem Arbeiter oft unbequem wird, so wurde an der Haube eine

Einstellvorrichtung für beliebige Brettstärken

angebracht (vgl. Deutsche Industriezeitung, 1885 * S.

327 und * D. R. P. Nr. 33468 vom 13. Mai 1885). Das Gegengewicht G (Fig. 4 Taf. 5) ist nahe an

die Hängesäule L gerückt und die letztere mit einer von

Hand leicht zu drehenden Schraube A versehen, so daſs

sich das Gewicht gegen diese Schraube anlegt. Man kann also durch Verdrehen der

Schraube A die Haube H auf

die beim Schneiden längere Zeit gleichbleibende Brettstärke zum freien Durchgange

der Bretter einstellen und ist die freie Beweglichkeit der Haube für gröſsere

Stärken dann immer noch vorhanden.Eine Einstellvorrichtung für die Schutzhaube, bei welcher dieselbe parallel

bleibend mittels einer Stellschraube der Brettstärke entsprechend in der

Senkrechten festgestellt wird, ist wie H. Lerch

im Gewerbeblau aus Württemberg, 1883 S. 100

berichtet, in der Sägemühle und Parketfabrik von Krauth und Comp. in Höfen a. Enz schon länger in

Benutzung.

2) Schutzvorrichtungen an Kreissägen zum

Querschneiden.

C. Hoffmann in Aue bringt neuerdings an Kreissägen zum

Zerschneiden der Stämme für die Schleifapparate in Holzstofffabriken an Stelle der

früheren Schutzvorrichtung (vgl. 1882 246 * 413) die in

Fig. 6

Taf. 5 dargestellte Einrichtung an. Die kräftig ausgeführte Haube H, welche nur den oberen und vorderen Theil der Säge

S bedeckt, ist mit ihrem hinteren Ende an die

Stange A angelenkt, die um einen am Ende des auf den

Sägentisch geschraubten Bockes B befindlichen Zapfen

schwingt. Auf demselben Zapfen steckt auch der mit dem Gegengewichte G für die Haube H

versehene Hebel C, an dessen Ende die Haube mittels der

Stange D angehängt ist. Vorn hat die Haube H einen Handgriff h und

der Sägentisch besitzt vor der Säge eine Aussparung, in welche das untere Ende der

Haube eintreten kann. Beim Schneiden zieht der Arbeiter die Haube nach vorn, hebt

sie hoch und läſst sie dann zurück auf den inzwischen auf dem Sägentische

vorgeschobenen runden Stamm fallen. Die Haube H erhält

hierzu eine runde Aussparung, welche mit spitzen Zähnen besetzt ist, um den Stamm

fest zu halten. Der auf diese Weise fest gehaltene Stamm wird nun durch das

Zurückschieben der Haube an die Säge gebracht und abgeschnitten, wobei der an dem

Handgriffe h fassende Arbeiter vollkommen geschützt

ist. Man kann auch die Stange D und den Hebel C weglassen und das Gewicht G unmittelbar auf eine Verlängerung der Haube H stecken, wie es in Fig. 6 punktirt angedeutet

ist.

Bei Kreissägen zum Querschneiden liegt die Veranlassung zu Unfällen mit darin, daſs

die oft langen und schweren Klötzer und Stämme von dem Arbeiter nicht gleichmäſsig

beim Schneiden gegen die Säge bewegt werden. Man hat deshalb die Einrichtung

getroffen, daſs die an einem schwingenden Arme sitzende, oder in einer geraden Bahn

verschiebbare Säge gegen das an einem Anschlagwinkel fest liegende Holz bewegt wird. Eine Kreissäge mit

Schraubenspindel-Verschiebung bringen A. Ransome und Comp. in London zur Ausführung und

veranschaulicht nach Armengaud's Publication industrielle, 1884 Bd. 30 S. 249 Fig. 7 Taf. 5

einen Grundriſs derselben. Die Sägenwelle E ist in

einem Rahmen D gelagert, welcher in einer Bahn auf den

Gestellwänden A gleitet. Der Rahmen D besitzt eine Mutter, welche die entlang im Gestelle

liegende Schraubenspindel C umfaſst. Diese

Schraubenspindel trägt an dem einen Ende die Losscheiben P1 und P2 und zwischen diesen die Festscheibe P, welche durch einen geschränkten und offenen Riemen

R1 und R2 von den beiden

Scheiben t1 und t2 abwechselnd

getrieben werden kann. Die Scheiben t1 und t2 sitzen auf einer unterhalb der Säge gelagerten

Welle, welche auch die Trommel T für den Antrieb der

Sägenwelle E trägt und erfolgt dieser mittels eines

halb geschränkten Riemens R. Für die beiden Riemen R1 und R2 sind auf der Stange

F, welche von einem vorn an der Säge befindlichen

Handgriffe G bewegt wird, Führungsgabeln vorhanden und

wird dadurch der Vorwärts- und Rückwärtsgang der Säge eingerückt. Der Rücklauf

erfolgt, da die Scheibe t2 gröſseren Durchmesser als die Scheibe t1 besitzt, schneller wie der Vorwärtsgang. Während

bei letzterem, also beim Schneiden der Säge, die Schraubenspindel E in der Minute 162 Umgänge macht, hat sie beim

Rücklaufe 324 Umgänge. Die Säge S dreht sich dabei 1100

mal in der Minute. Hinter dem Anschlagwinkel J, welcher

für den Durchgang der Säge unterbrochen ist, befindet sich, auf dem Sägentische

befestigt, eine Schutzhaube K, so daſs von vorn der

Arbeiter nicht an die Säge kommen kann, während dieselbe, wenn sie beim Auflegen

eines neuen Stammes an dem hinteren Ende ihrer Bahn steht, ebenfalls von einer

festen Haube umschlossen wird. Der Handgriff H führt zu

der Riemengabel für den Antrieb der unter der Säge liegenden Welle mit der

Riementrommel T und den Scheiben t1 und t2 und kann damit die

ganze Säge abgestellt werden.

G. R.

Tafeln