| Titel: | Neuerungen an Federhämmern. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 60 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Federhämmern.

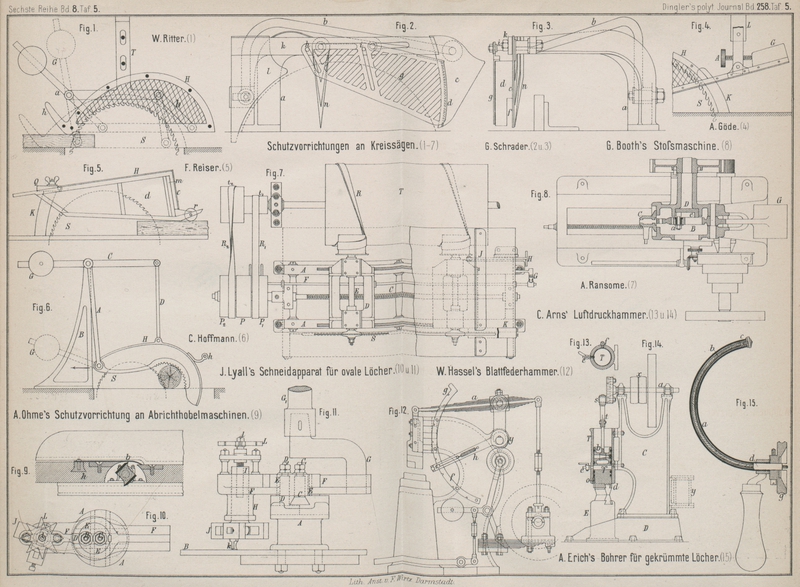

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Neuerungen an Federhämmern.

Bei dem von W. Hassel in Hagen i. W. (* D. R. P. Nr. 31274 vom. 9. Mai 1884) angegebenen Blattfederhammer, welcher als ein Schwanzhammer mit

Kurbelantrieb und Parallelführung angesehen werden kann, bildet den Helm eine

mehrfache Blattfeder (vgl. Palmer 1874 214 * 429). Das mittlere Blatt dieser Feder a (Fig. 12 Taf. 5) ist aus

Stahl und Eisen zusammengeschweiſst, indem dasselbe, um es vor Bruch zu schützen,

einen schmiedeisernen Kern besitzt. Die anderen Blätter der Feder werden ebenfalls

aus Stahl und Eisen zusammengeschweiſst.

Die Hubhöhe des Hammers kann, während derselbe thätig ist, mittels des Excenters y, des Hebels h und des

Quadranten f verändert werden. An f ist die Knagge g

angebracht, welche ein vollständiges Herumschlagen des Hebels h verhütet, wenn letzterer beim Verändern der Hubhöhe

des Hammers während des Ganges zufällig losgelassen werden sollte. Das Lager der

Antriebswelle ist wie bei dem Hammer von Ebinghaus

(1883 250 549) durch eine Blattfeder elastisch

unterstützt.

Der von C.

A. Arns in Remscheid (* D. R. P. Nr. 31975 vom 6. September 1884) in Vorschlag

gebrachte Luftdruckhammer unterscheidet sich von den

sogen. Luft-Federhämmern von Scholl bezieh. Hotchkiss (1875 215 * 397.

1878 227 * 343), Chenot

(1878 227 * 426), Longworth

(1878 227 * 524) bezieh. A.

Schmid (1882 244 * 430) dadurch, daſs in einem

am Hammergestelle befestigten senkrechten, oben offenen Cylinder ein Kolben durch

Kurbelmechanismus auf- und abbewegt wird, in Folge dessen der im unteren offenen

Cylinderende geführte Hammerbär beim Hochgange des Kolbens durch äuſseren Luftdruck

aufwärts getrieben wird, beim Niedergange des Kolbens dagegen der Hammerbär durch

sein Eigengewicht und unter der Einwirkung der über demselben verdichteten Luft

fällt.

Das Hammergestell C (Fig. 14 Taf. 5) ist mit

dem Ambosse E und der Grundplatte D fest verbunden und trägt auſser dem senkrechten

Cylinder T die Antriebswelle a, welche mittels der Riemenscheiben x oder

auch unmittelbar von einer am Ständer bei y

angebrachten Dampfmaschine aus bewegt werden kann. Der Kurbelzapfen s ist verstellbar, um den Hub des Kolbens b

verändern zu können. Die Schubstange t läſst sich zum

Schmieden von dickeren Stücken verkürzen. In dem Cylinder T steckt unterhalb des Kolbens b noch der

Hammerbär d, welcher durch Nuth und Feder o gegen Verdrehung gesichert ist. Durch den Hahn e kann man – ähnlich wie bei A.

Schmid – den Cylinderraum zwischen Kolben b

und Hammerbär d mit der Atmosphäre in Verbindung

bringen, während durch das sich nach auſsen hin selbstthätig öffnende Ventil f (vgl. Fig. 13 Taf. 5) die

überflüssige Luft aus dem Cylinder entweichen kann, wenn, während der Hammer thätig

ist, der Hahn e zufällig gänzlich geschlossen werden

sollte.

Der Schlag des Hammers wird auſser durch den verstellbaren Kurbelzapfen s auch noch durch den Hahn e geregelt; dabei kann letzterer während des Ganges von Hand verstellt

werden. Das Hammergewicht ist selbstredend durch die gewählte Cylinderweite an eine

bestimmte Grenze gebunden, da der Aufschub des Hammerkopfes nur durch den aufwärts

gehenden saugenden Kolben b erfolgt- ebenso darf die

Schlagzahl nicht unter eine gewisse Grenze fallen, wenn der Hammer wirklich schlagen

soll.

Tafeln