| Titel: | Ueber Neuerungen im Heizungswesen. |

| Fundstelle: | Band 258, Jahrgang 1885, S. 97 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

(Patentklasse 36. Fortsetzung des Berichtes Bd.

255 S. 177.)

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

Ueber Neuerungen im Heizungswesen.

I) Einzelheizungen.

Unter den neueren Oefen zur EinzelheizungVgl. auch Sturm's Mantelöfen 1885 257 * 508. befindet sich nur eine im

Scientific American, 1885 Bd. 52 S. 386

veröffentlichte Kamin-Anordnung von R. Jones in Sprague, welche mit zwei Feuerstellen versehen ist, so daſs zwei Räume zugleich oder jeder

einzeln unabhängig vom anderen Raume geheizt werden kann (vgl. Burnam 1884 254 * 94). Zu

diesem Zwecke ist der Kamin in der beide Räume trennenden Wand aufgestellt, so daſs

nach jeder Seite ein Feuerraum liegt, und von dem Kamine führen in der Wand zwei

getrennte Rauchkanäle ab. Zwischen den Feuerstellen ist eine aus drei Theilen

zusammengesetzte Wand angebracht und können diese Theile durch Handzüge so zu

einander gestellt werden, daſs entsprechend der Benutzung beider oder einer

Feuerstelle beide Rauchkanäle mit dem betreffenden Feuerraume in Verbindung

treten.

Bei Kachelöfen hat Paul Wolff in

Berlin (* D. R. P. Nr. 29255 vom 16.

November 1883) eine Einrichtung getroffen, welche der Fischen (vgl. 1883

249 220) sehr ähnlich ist und den gleichen Zweck

verfolgt, nämlich durch Absperrung des Rauchabzuges die Feuergase im Ofen zurück zu

halten, dabei jedoch einen Abzug der sich noch entwickelnden giftigen Gase nach dem

Schornsteine zu gestatten. Hierzu ist der Feuerraum durch einen engen Kanal mit dem

steigenden Zuge verbunden, welcher an den Rauchabzug anschlieſst; vor dem letzteren

ist ein Schieber angebracht, mittels dessen die Feuergase abgesperrt werden können.

Der enge Kanal führt dann die giftigen Gase ab, wird jedoch beim gewöhnlichen

Betriebe, da die Feuergase sich nach seiner Mündung drängen werden, weil hier der

Weg nach dem Rauchabzuge näher ist als durch den Ofen, den Zug der Feuergase durch

denselben beeinträchtigen und einen Theil derselben fast unausgenutzt nach dem

Schornsteine gelangen lassen. Es müſste wenigstens möglich sein, den engen Kanal

erst dann zu öffnen, wenn der Schieber geschlossen wird, was beides auch

gleichzeitig geschehen könnte.

Aehnliches geschieht bei der von Kraaz und Hankow in Berlin construirten Wechselklappe (* D. R. P. Nr. 27131

vom 16. November 1883). Dieselbe ist in einem Hosenrohre angeordnet,

dessen einer Schenkel in den letzten fallenden Zug des Ofens, der andere in den

Feuerraum und deren gemeinschaftlicher Ausgangsstutzen endlich in den Schornstein

mündet. In jedem Schenkel sitzt eine Drosselklappe, welche beide auf gemeinschaftlicher Achse

befestigt, gleichzeitig so verstellt werden, daſs die eine sich schlieſst, wenn die

andere sich öffnet.

Ludw.

Ebel in Gnesen (* D. R. P. Nr. 28890 vom 31. Januar 1884) will an Kachelöfen zu gleichem Zwecke wie die Vorgenannten einen Kasten anbringen,

der durch eine Mittelwand in zwei Kanäle getheilt ist. Der eine derselben schlieſst

an den letzten Ofenzug an, der andere wird unmittelbar oder durch ein Rohr mit dem

Feuerraume in Verbindung gebracht. Beide Kanäle münden dann in den Schornstein. Quer

durch den Kasten ist ein Schieber gelegt, mittels dessen je einer der erwähnten

Kanäle geschlossen werden kann. Sind zum Zurückhalten der Wärme die Ofenzüge

abgesperrt, so können die im Feuerraume sich noch entwickelnden Gase durch ein Loch

im Schieber und den betreffenden Kanal des Kastens nach dem Schornsteine ziehen.

Einfach, jedoch kaum zweckmäſsig ist die Einrichtung des Kachelofens von J. W. Schulz in

Stargard (* D. R. P. Nr. 27116 vom 3.

Mai 1883), welche die Heizung mit umlaufender Zimmerluft bewirken soll.

Die Wandungen des Ofens bestehen hierzu aus Thonplatten, welche mit engen Kanälen

versehen sind und, auf einander gesetzt, eine gröſsere Zahl lothrechter Züge bilden.

Diese Züge sind am Sockel und an der Decke des Ofens offen und durch dieselben soll

die Zimmerluft streichen, um sie zu erwärmen. Bedenken erregt jedoch die naturgemäſs

gering werdende Weite der Züge, welche schwierig gereinigt werden können.

Max Levinstein in Berlin (* D. R. P. Nr. 27376 vom 18.

Oktober 1883, Zusatz zu Nr. 23194, vgl. 1884 254 * 95)

hat den von Th. Reimann angegebenen Kachelofen (vgl. 1884 254 *

95) weiter ausgebildet. Das die Zimmerluft durch den Ofen leitende Rohr ist

vergröſsert, die Heizglocke ohne liegenden Rost mit ausgewölbtem Boden gebildet und

mit lothrechtem, hinter der Feuerthür liegendem Gitterroste versehen worden und

letzterer entsprechend angeordnet. Dadurch soll die Wärmeabgabe vermehrt, ein

gleichmäſsigeres Feuer bei beliebigem Brennmaterial erhalten und alle todten Winkel

des Feuerherdes vermieden werden.

Die bekannte Verbindung eines eisernen Feuerraumes mit Feuerzügen aus Kacheln

erweitern Gebrüder Bock in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 29295 vom 7. November 1883 und Zusatz Nr. 30938 vom

29. Januar 1884) durch Anordnung eines

Rippenheizkörpers im Sockel eines Kachelofens. Zwischen diesem guſseisernen

Körper als Feuerherd und der Wandung des Sockels kann sich die in letzteren unten

eintretende Zimmerluft oder auch frische Auſsenluft erwärmen und zieht dann durch

den durchbrochenen Fries des Sockels oder durch ein in dem Ofen hochgehendes, an der

Ofendecke mündendes Rohr in das Zimmer. Der erwähnte Zwischenraum kann auch durch

ein Rohr mit einem zweiten Zimmer verbunden werden, welches dann durch die erwärmte

Luft gleichfalls eine, wenn auch mäſsige, Heizung erfährt. Die erwähnten

Friesöffnungen können durch Gitterschieber, die Luftröhren durch Klappen ganz oder theilweise dem

Bedürfnisse entsprechend geschlossen werden. Die Unmöglichkeit, den

Lufterhitzungsraum zu reinigen, dürfte diese Anordnung als wenig zweckmäſsig

erscheinen lassen; auch ist die Gefahr des Erglühens des Feuerraumes und damit die

der Ueberhitzung der Luft nicht ausgeschlossen. Im Zusatzpatente ist die Form des

Rippenheizkörpers einer 5- oder 6 eckigen Querschnittsform des Ofens entsprechend

abgeändert.

Bei den in Süddeutschland gebräuchlichen Kachelöfen sind gewöhnlich sogen.

Durchsichten angebracht, welche eine Vermehrung der Heizflächen sowie Gelegenheit

zum Warmstellen von Speisen o. dgl. ergeben. Den ersteren Zweck will Conr.

Bosch in Augsburg (* D. R. P. Nr. 28463 vom 17. Februar 1884) dadurch in

besserer Weise erreichen, daſs er auf den aus Chamotte hergestellten Feuerraum einen

aus in einander gesetzten, oben und unten offenen Eisenkästen gebildeten Heizkörper

stellt, welcher mit dem Feuerraume von dem aus Kacheln bestehenden Ofenmantel

umgeben ist. Die Feuergase umspülen den eisernen Heizkörper und ziehen nahe der

Decke nach dem Schornsteine; durch den Heizkörper zieht die Zimmerluft und tritt

oben wieder aus.

Eine weitere Ausbildung dieser Anordnung zeigt der Kachelofen von Gust. Höllwarth in

München (* D. R. P. Nr. 28675 vom 4.

März 1884), bei welchem die Feuergase in aus Eisenplatten gebildeten

zickzackförmigen Kanälen aufwärts durch den Ofen ziehen und die Eisenplatten von der

unten eintretenden Luft umspült werden, die gleichfalls auf zickzackförmigem Wege

aufwärts geführt wird und an der Ofendecke austritt. Die Züge für die Feuergase und

die umlaufende Luft sind von einem Kachelmantel umgeben. Wenn auch die Wärmeabgabe

an die durchziehende Luft in der beschriebenen Weise ziemlich vollkommen erscheint,

so wird doch die Herstellung der gekrümmten Züge und die zuverlässige Abdichtung der

Feuergase gegen die Luft zu Schwierigkeiten führen, bei welchen noch die Möglichkeit

der Ausgleichung der durch die Wärme entstehenden Ausdehnungen der Eisentheile zu

berücksichtigen ist.

Diese Uebelstände erscheinen bei dem Kachelofen mit Lüftungs-

und Kocheinrichtung von Herrn. Wickel in

Fulda, jetzt in Berlin (* D. R. P.

Nr. 29296 vom 2. December 1883) ziemlich vermieden zu sein. Die von Wickel für Kochöfen früher angegebenen Neuerungen (vgl.

1885 255 * 512) sind theilweise auch bei dem vorliegenden

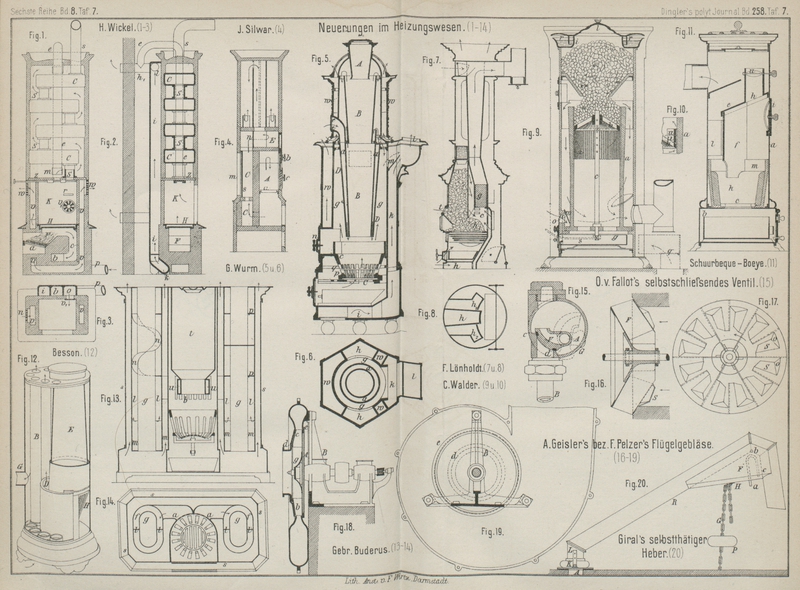

Ofen zur Anwendung gekommen. Der Ofen ist durch einen wagerechten Zwischenboden Z (vgl. Fig. 1 bis 3 Taf. 7) in zwei Theile

geschieden; der untere Theil enthält einen Kochraum K,

welcher durch den aus zwei Eisenplatten mit zwischenliegender Luftschicht

bestehenden, den Feuerraum F abdeckenden Boden H gebildet wird. Die Feuergase nehmen den durch Pfeile

angezeigten Weg und gelangen nach Erhitzung des Bodens H und der eisernen Seitenwand c in den

Rauchkanal b. Soll im Sommer der Ofen nur für

Lüftungszwecke angeheizt werden, so werden die Feuergase veranlaſst, nach Oeffnen

einer im Rauchkanale b angebrachten Klappe durch ein

seitlich abgehendes Rohr unmittelbar in den Schornstein zu ziehen, ohne also den

oberen Ofentheil zu erwärmen. Der Kochraum K ist durch

eine Glasschiebethür abgeschlossen und die Kochdünste u. dgl. ziehen durch das Rohr

e nach dem Schornsteine; durch einen Doppelschieber

f kann dieses Rohr, wie auch gleichzeitig der

zickzackförmige Luftkanal C abgesperrt bezieh. geöffnet

und das Dunstrohr durch einen zweiten Schieber vom Ofen besonders abgesperrt werden.

Soll nun durch den Ofen eine starke Lüftung des Zimmers erzielt werden, so wird die

erwähnte Klappe im Rauchkanale b so verstellt, daſs sie

den seitlichen Abzug verschlieſst, eine zweite in b an

der Einmündung in den Rauchabzug befindliche Klappe sowie der im Dunstrohre

angeordnete Schieber geöffnet, so daſs die Feuergase in b hochsteigen und mit den beim Kochen entstehenden Dünsten zusammen nach

dem Schornsteine abziehen; hierdurch wird der neben b

liegende Abluftkanal i erhitzt und, da derselbe unten

durch den Kanal k mit dem Zimmer, oben durch eine

Oeffnung f mit dem Rauchabzuge h1 in Verbindung ist, so wird durch den

entstehenden Auftrieb die verbrauchte Zimmerluft nahe des Bodens nach dem

Schornsteine abgesaugt. Durch entsprechende Verlängerung des Rohres k sollen auch benachbarte Räume, wie Abtritte und

Gänge, in welchen gewöhnlich schlechte Luft sich befindet, gelüftet werden können.

Soll der Ofen besonders zum Heizen und Kochen dienen, so bleibt im Rauchkanale die

untere Klappe in der den seitlichen Abzug schlieſsenden Stellung; dagegen wird die

obere Klappe um 90° gedreht, so daſs sie die Einmündung von b in das Rohr h1 abschlieſst. Die Feuergase müssen dann durch die Oeffnung m in den oberen Theil des Ofens treten, ziehen in

diesem durch die von den Chamottekästen C gebildeten

Züge aufwärts und gelangen darauf in den Rauchabzug h1. Die Kästen C sind durch die Rohrstutzen S mit einander

verbunden und durch sie zieht die in den Raum K

eintretende Zimmerluft, welche dann erwärmt durch das Rohr s wieder austritt. Neben dem Rauchkanale b

ist noch ein Frischluftkanal o angeordnet, der durch

ein Rohr p mit der Auſsenluft in Verbindung gebracht

wird. Aus o zieht die frische Luft nach Oeffnen des

durch den Kochraum K zugänglichen Schiebers r in den untersten Chamottekästen, mischt sich dann mit

der in demselben befindlichen erhitzten Zimmerluft und tritt mit dieser durch das

Rohr s in das Zimmer, kann jedoch auch durch s in einen anderen Raum zu dessen Erwärmung geleitet

werden.

Auch die im Sockel des Ofens vorhandene Wärme kann zu Heiz- und Lüftungszwecken

nutzbar gemacht werden; es wird dann durch einen Drehschieber n die Luft nahe des Fuſsbodens in die Kanäle v geführt, erwärmt sich in denselben und tritt durch

die Drehschieber w in das Zimmer zurück. Ferner kann

frische Auſsenluft aus dem Kanäle o

durch den Drehschieber

v1 in den Raum K geleitet werden und aus diesem in das Zimmer

gelangen. Soll der mäſsig angeheizte Ofen nur Lüftungszwecken dienen, so öffnet man

das den Kochraum abschlieſsende Schiebefenster etwas, wodurch die Zimmerluft

veranlaſst wird, in K einzutreten, um durch das offene

Wrasenrohr abzuziehen, wobei der Luftumlauf durch die strahlende Wärme der

Heizplatte H hervorgerufen wird. Statt der

Schürfeuerung kann auch eine Füllschachtfeuerung angebracht werden. Der Wickel'sche Ofen gestattet somit, Heizung und Lüftung

in beliebigem Maſse eintreten zu lassen und auch Kochgefäſse einzustellen. Nach den

Ausführungen ist der Ofen als zweckmäſsiger Heizapparat gut zu verwenden; allerdings

erfordert er, wie alle Oefen, welche neben der Erwärmung des Zimmers auch eine

Lufterneuerung desselben bewirken sollen, eine aufmerksame Bedienung.

Die Anwendung einer Füllschachtfeuerung bei Kachelöfen

ist nicht neu (vgl. Buderus 1884 254 * 102); jedoch müssen an den Verbindungsstellen des eisernen

Feuerungseinsatzes und der Feuerzüge aus Thon besondere Vorkehrungen getroffen

werden, um die ungleichmäſsigen Ausdehnungen der verschiedenen Materialien

auszugleichen. J. Silwar in

Berlin (* D. R. P. Nr. 28674 vom 9.

Februar 1884) will diese Schwierigkeit in folgender Weise umgehen. Der

Füllschacht A (Fig. 4 Taf. 7) ist aus

Chamotte im unteren Theile des Ofens eingebaut und wird durch die Thür b beschickt. Die Feuergase ziehen durch die seitlich

von A gelegenen Schächte abwärts und steigen dann im

Kanäle C nach oben. Die Auſsenwände der seitlichen

Kanäle sowie des Zuges C sind mit Eisenblechen s verkleidet, welche die Kacheln der Wände gegen die

heiſsesten Feuergase schützen sollen. An der Hinterwand sind an einigen Stellen m die Kacheln fortgenommen, so daſs dort die Blechwand

s unmittelbar Wärme ausstrahlt, was jedoch gerade

für die Hinterwand keinen Werth hat. Aus dem Kanäle C

gelangen die Feuergase nach dem Raume E, werden dort

durch eingesetzte Wände n vertheilt und durchziehen

darauf zickzackförmig ein lothrechtes Kanalsystem, ehe sie in den Schornstein

treten. Der Ofen verdient die Bezeichnung als Füllofen nur in geringem Maſse, da der

kleine Füllschacht wenig Brennmaterial aufzunehmen vermag.

Bei den thönernen Füllöfen der Gebrüder

Sattler in Budweis (* D. R. P. Nr. 31650 vom 3. Mai 1884) wird das Brennmaterial

in einen im unteren Theile des Ofens eingebauten Thontrichter eingefüllt, dessen

Wandung mit zahlreichen kleinen Löchern versehen und dessen Boden als Planrost

gebildet ist. Dieser Trichter besitzt unten in der Wandung eine Oeffnung, welche

durch eine Thür geschlossen werden kann; letztere steht durch Stehbolzen mit der in

der Ofenwand angebrachten Thür, in welcher ein Drehschieber angeordnet ist, in

Verbindung. Die zur Verbrennung nothwendige Luft zieht durch den Drehschieber in den

unteren Ofenraum und durch die zahlreichen Löcher zum Brennmateriale.

Eine andere Form der Feuerstelle zeigt der Kachel-Füllofen von Heinr. Pfändner in

Augsburg (* D. R. P. Nr. 31249 vom

16. September 1884). Die gemauerte Feuerstelle ist hier oben und an der

Ofenrückwand vollständig geschlossen; in der Vorderwand befindet sich die

Füllöffnung und unter dieser ein lothrecht gestellter Rost. Ein ebener Rost bildet

den Boden und die gemauerten Seitenwände sind mit rechenförmigen Rosten versehen,

welche an den Bodenrost anschlieſsen. Die Flammen schlagen somit seitlich durch die

Rechenroste und ziehen dann in dem Raume zwischen Feuerstelle und Ofenmantel

aufwärts nach dem oberen Theile des Ofens, in welchen ein vorn offener Blechkasten

eingesetzt ist, durch den lothrechte Röhren führen; in diesen Röhren ziehen die

Feuergase aufwärts und gelangen über dem Blechkasten in durch Zwischenwände

gebildete Züge, welche die Gase zuerst abwärts und dann wieder aufwärts leiten, ehe

sie nach dem Schornsteine entweichen. Der lange Weg der Feuergase wird eine gute

Ausnutzung ihrer Wärme wohl ergeben; dagegen dürfte die Anordnung der frei stehenden

Heizröhren wenig zweckmäſsig sein, da sie hauptsächlich strahlende Wärme abgeben

werden und diese doch durch die Anordnung eines Kachelofens überhaupt vermieden

werden soll.

Für eiserne Oefen sind zahlreiche Neuerungen angegeben.

H. C.

Kürten in Aachen (* D. R. P. Nr. 31718 vom 11. December 1884) bringt an dem

cylindrischen, oben geschlossenen und dort mit seitlichem kurzem Füllschachte

versehenen Feuertopfe seines Ofens in dessen unterem Theile lothrechte Schlitze an,

die bis zum Roste, welcher den Feuertopf unten abschliefst, hinabreichen. Zwischen

den Schlitzen sind an den Topf enge Kanäle angegossen, die unten offen und oben mit

seitlichen Ausmündungen gegen den Feuerraum versehen sind. Der Feuertopf steht im

unteren Theile des Ofens, unter dessen Bodenplatte ein ringförmiger Drehschieber so

angebracht ist, daſs die Oeffnungen desselben je nach seiner von auſsen erfolgten

Einstellung mit den erwähnten Kanälen oder den Schlitzen in Verbindung treten. Im

ersteren Falle zieht aus dem Aschenraume Luft durch die Kanäle, erhitzt sich dabei

und tritt darauf zu den Flammen, so daſs die Verbrennung verbessert wird; im zweiten

Falle steigt die Luft in dem Zwischenräume zwischen Feuertopf und Ofensockel in die

Höhe, kühlt deren Flächen und bewirkt eine Hemmung des Verbrennungsprozesses.

Gleichzeitig kann dabei die Asche, welche sich in dem Zwischenräume etwa gesammelt

hat, nach dem Aschenraume fallen. Der obere Ofentheil enthält lothrechte Röhren,

durch welche die Feuergase streichen, und zwar kann durch die Einstellung eines

Drehschiebers ein Umlauf der Gase durch sämmtliche Röhren theils auf- und theils

abwärts, oder nur ein Zug der Gase aufwärts durch die Röhren erfolgen. Der hierdurch

entstehende Unterschied in der Ausnutzung der Feuergase kann jedoch nur sehr gering

sein.

Um bei Füllöfen mit hoher Brennmaterialschicht die zur

Verbrennung, nothwendige

Luft gleichmäſsig und in genügender Menge in den Verbrennungsraum gelangen zu

lassen, will Alois Wegmann in

München (* D. R. P. Nr. 28115 vom 13.

December 1883) die Wände des Feuerraumes mit lothrechten Furchen

versehen, durch welche die Luft aus dem Aschenraume hochziehen und zu dem

Brennmateriale in der ganzen Höhe seiner Schicht gelangen kann.

M. J.

Schuurbeque-Boeye in Zwolle (* D. R. P. Nr. 30335 vom 28. Juni 1884) will einen Füllofen dadurch auch als

Schürofen verwendbar machen, daſs er den Füllschacht durch eine gekrümmte

Wand bildet, welche in den Blechcylinder a (Fig. 11 Taf.

7) des Ofens eingesetzt und durch die Stütze l gehalten

wird; an den Deckel e des Füllschachtes f schlieſst sich ein kurzes Rohrstück an, welches die

Drosselklappe u enthält; letztere wird geöffnet, wenn

der Boden als Schürofen benutzt oder wenn bei der Benutzung als Füllofen der

Füllschacht neu beschickt wird, damit in diesem Falle die Rauchgase nach dem

Schornsteine entweichen und nicht durch die Füllthür i

in das Zimmer dringen. Die Rauchverbrennung soll durch Zuführung erhitzter

Verbrennungsluft zu den Flammen bewirkt werden; hierzu ist der mit dem Bodenroste

c und der Chamotte-Ausfütterung k versehene Feuertopf m im

Durchmesser etwas kleiner als die Ofenwandung, so daſs in dem engen Zwischenräume

Luft aus dem Aschenraume b aufwärts ziehen und sich

dabei erhitzen kann.

A.

Rohleder in Pfeilhammer, Sachsen (*

D. R. P. Nr. 25511 vom 6. Mai 1883) will das Feuer im

Füllofen von auſsen sichtbar machen, wie es bei den

sogen. amerikanischen Oefen (vgl. 1882 245 * 31) der Fall

ist. Die Vorderwand des mit Chamotte ausgefütterten Feuerungsraumes ist als Stehrost

eingerichtet, welcher beiderseits leicht lösbar eingehängt wird. Vor diesem Roste

ist eine Thür angeordnet, in welche Glas- oder Glimmerscheiben eingesetzt sind. Um

letztere gegen Beruſsen und Zerspringen, andererseits um die Stäbe des Stehrostes

gegen Verbrennen zu schützen, kann vom Aschenfalle aus durch einen Schlitz Luft

zwischen Thür und Rost geleitet werden, welche dann oben nach dem Feuerraume

zieht.

H. Maey in Zürich hatte früher (vgl. 1883 249 217) eine Einrichtung an Füllöfen angegeben, um bei denselben durch theilweise Rostbenutzung bei kleinerem Wärmebedarfe eine Verminderung des

Feuers zu erhalten, ohne die Verbrennung durch geringere Luftzuführung zu

verschlechtern. Neuerdings will Maey (* D. R. P. Nr.

26378 vom 9. Mai 1884) diesen Zweck dadurch erreichen, daſs die Feuergase aus dem

Feuerraume durch in einem Chamotteringe angebrachte Oeffnungen nach den Feuerzügen

ziehen und ein Theil dieser Oeffnungen durch einen Schieber abgeschlossen werden

kann; zugleich wird der Luftzutritt aus dem Aschenraume zu dem halben Roste durch

eine verstellbare Platte abgesperrt. Hierdurch soll das Brennmaterial bloſs in der

einen Hälfte des Feuerraumes lebhaft verbrennen, in der anderen jedoch nur im glühenden Zustande

bleiben. Zur leichten Entfernung der Asche und der Schlacken aus dem Feuerraume ist

der sternförmige, den letzteren abschlieſsende Rost lose auf einen feststehenden

Stift gelegt und kann durch eine Handhabe auf diesem in schaukelnde Bewegung

versetzt werden.

Franz

Lönholdt in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 25 269 vom 11. November 1882, Zusätze * Nr. 26279 vom

23. Februar 1883 und * Nr. 28046 vom 1. September 1883) hat mehrere

Neuerungen an Füllöfen zur Erzielung vollständiger

Verbrennung angegeben. Durch die neuen Anordnungen soll das Brennmaterial

vorgewärmt und destillirt werden, ehe es zur Verbrennungsstelle gelangt, ferner in

die Stichflamme stark erhitzte Luft zur nachträglichen vollständigen Verbrennung der

Gase eingeführt und durch geeignete Zugregelungsvorrichtungen das schnelle Abziehen

der Feuergase durch die Feuerzüge bei starkem Schornsteinzuge verhindert werden. Zu

diesem Zwecke ist ein runder Treppenrost, welcher aus mehreren excentrisch gegen

einander versetzten Flacheisen gebildet wird und unten durch einen beweglichen Rost

geschlossen ist, angeordnet. Die einzelnen Ringe sind an ihrer Aufsenkante mit

Einschnitten versehen, durch welche die Verbrennungsluft in den Feuerraum zieht.

Unter dem Aschenfallraume ist ein nach dem Zimmer zu offener, mit regelbarem

Verschlusse versehener Kanal angebracht, welcher hinter dem Feuerraume hochführt und

Luft aus dem Zimmer in letzteren leitet, wobei diese Luft stark vorerhitzt wird. Die

Feuergase umspülen bei ihrem Aufwärtsziehen nach dem oberen Ofentheile den

Füllschacht, erhitzen also das in diesem niedersinkende Brennmaterial, welches

dadurch eine theilweise Entgasung erfährt. Durch den oberen Theil des Ofens ist ein

Kanal gelegt (vgl. Lönholdt 1883 248 * 121), welcher vorn mit dem Zimmer, hinten mit dem Rauchabzuge in

Verbindung gebracht ist. Die Vorderöffnung des Kanales ist mit regelbarem

Verschlusse versehen und hinter diesem ist eine Düse angebracht, welche auf ihrer

Innenöffnung durch eine leicht bewegliche Glimmerscheibe nach dem Kanäle zu

abgeschlossen wird. Beim Durchströmen der Zimmerluft durch die Düse und den Kanal

nach dem Schornsteine hebt sich die Glimmerscheibe, während sich dieselbe bei

schwachem Schornsteinzuge oder bei Rückströmungen schlieſst und damit ein

Zurücktreten der Rauchgase in das Zimmer verhindert. Die Rauchgase treten am

hinteren Ende des erwähnten Luftkanales in denselben und von diesem aus nach dem

Schornsteine. Die Zuströmung von Luft, welche sich nach dem Schornsteinzuge

selbstthätig einstellt, regelt damit auch die Stärke der Verbrennung.

Lönholdt gibt ferner für Schüröfen eine Einrichtung zur Erzielung

vollständiger Verbrennung an, welche darin besteht, daſs statt des Rostes

ein vor die Auſsenwand des Feuerraumes tretender muldenförmiger, oben offener Kasten

mit Schlitzen zur Zuführung der Verbrennungsluft angeordnet ist. In den Kasten wird das

frische Brennmaterial eingeschüttet, um dann mittels eines geeigneten Schiebers

unter die brennende Brennmaterialschicht geschoben zu werden. Bei dieser Unterfeuerung (vgl. 1885 256

262) entgasen zuerst die frisch eingefüllten Kohlen und die Oase müssen durch die

Flammen hindurch, wobei sie, wenn für Zuführung von Luft, wie es bei dem

vorliegenden Ofen der Fall ist, gesorgt ist, vollständig verbrennen.

Im Hauptpatente hat Lönholdt zuerst für Füllöfen einen nach dem Zimmer zu offenen Luftkanal

angegeben, welcher an der eisernen Umfassungswand des Feuerraumes emporgeführt war

und durch Oeffnungen mit diesem in Verbindung stand; dadurch wird an derjenigen

Stelle des Feuerraumes, wo die eintretende Luft mit dem Brennstoffe sowie den

Verbrennungsgasen in unmittelbare Berührung kommt, eine nahezu vollständige

Verbrennung erzielt, während diejenige des entfernter lagernden Brennstoffes eine

weniger vollständige ist. Um nun eine allseitige Berührung der brennenden Kohle und

innige Mischung der Feuergase mit dem Sauerstoffe der eingeführten Luft zu erhalten,

empfiehlt jetzt Lönholdt, statt des einen Luftkanales

deren drei h, h1 und

h2 anzubringen,

deren Anordnung in Fig. 7 und 8 Taf. 7 verdeutlicht ist.

Diese drei Kanäle stehen durch einige Oeffnungen c mit

dem Feuerraume unterhalb der in denselben eingesetzten Chamottesteine g, welche das Feuer zertheilen sollen, in Verbindung

und wird, da auch durch die Oeffnungen in der Klappe t

Luft eintreten kann, den Gasen von 4 Seiten erhitzte Luft zugeleitet.

(Schluſs folgt.)

Tafeln